本文来自微信公众号:北方公园NorthPark(ID:northpark2018),作者:+o,头图来自:《致命愿望》剧照

大概5年前,作家那多从警察朋友那听说了一个案件,这个案件成了他后来最常讲的一个案子。

那是某一线城市自1949以来最恶性的一起谋杀案,一个高中毕业从山里到城市打工的年轻男孩,从2006年到2010年间辗转于该市各个郊区,专门猎杀长得像初恋女友的性工作者。4年间,他总共杀了27个人,直到2010年秋天,有一个幸存者夜半逃脱报案,警察回访现场发现了一个挖好的双人墓坑。

那个阶段,那多集中听自己的警察朋友讲了几十个案子,这一个给他留下了最深的印象。除了凶手每次都挖双人墓穴合葬这样匪夷所思的细节,还有凶手跟初恋女友之间鲜明的情感对比:凶手4年行凶期间对前女友念念不忘,而前女友却对他记忆模糊,只说是“多年不联系的普通朋友”。

这种不对等的情感让那多感到唏嘘,但回到写作上,那多却迟迟没法下笔,究其原因,还是案件本身的恶性程度太高了,他无法接受自己小说的主角是个完全的变态,也无法把自己代入到凶手的角度进行写作。

直到这两年,女性叙事在互联网上越来越多地被讨论,那多过往的观察起了作用,他找到了“米莲”这个切入口:她是许峰的妻子,是只存在于小说中的人物,小说故事设定在真实案件发生的10年后,米莲因为被许峰“拯救”过所以对他有“爱和崇拜”,最开始两人还维持着一段看似平淡幸福的婚姻,直到她改变了自己的形象(剪了短发)。

一个处在婚姻中的女人在30岁的年龄危机中改变了自己的形象,随后就发现丈夫变了,她原本以为他是出轨了,结果却发现丈夫是个杀人犯。

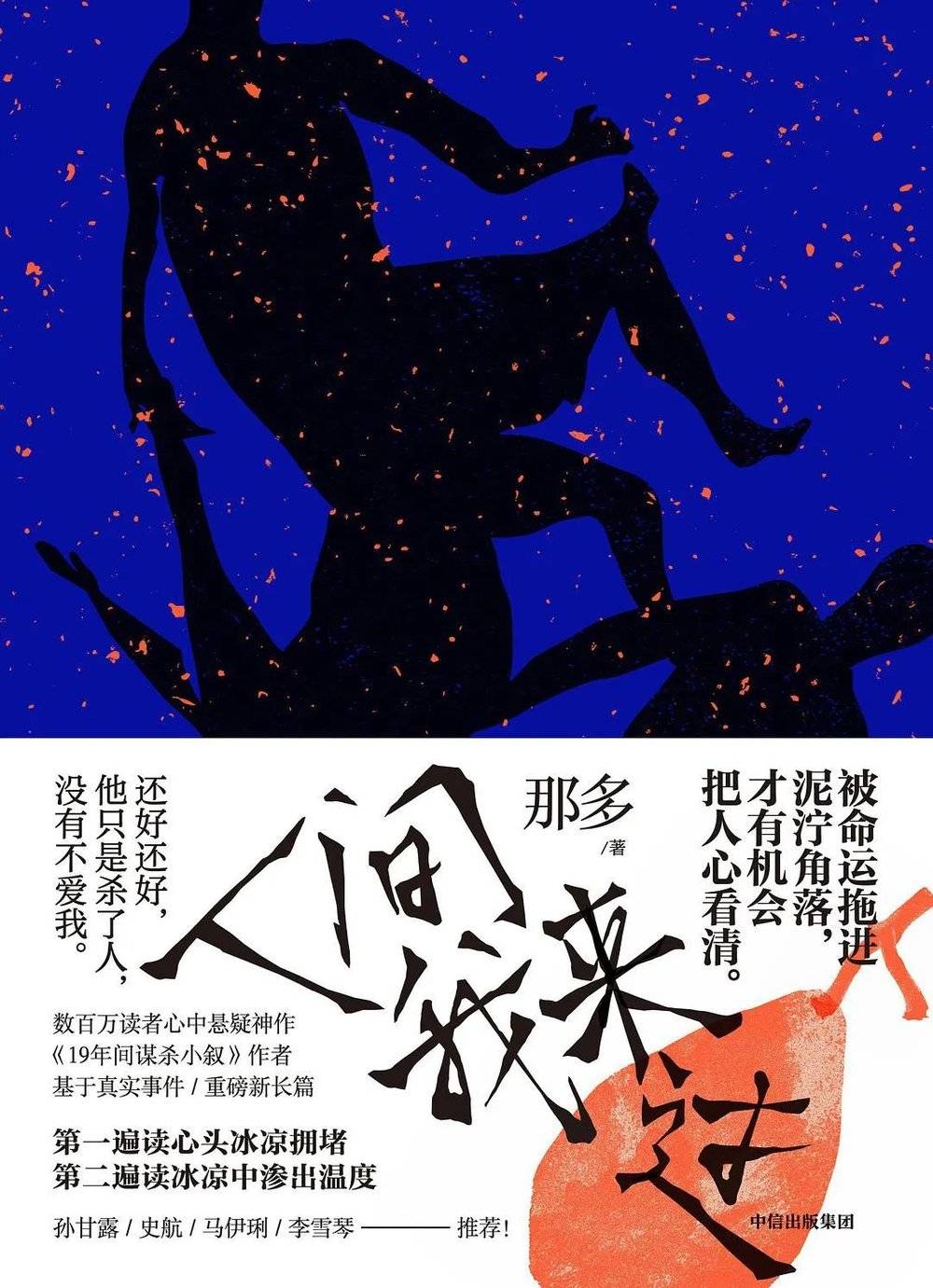

越了解丈夫的过去她就越绝望,那多发现“当我想到这里的时候,我觉得我可以写这个小说了,因为这样一个在绝境当中的女性非常吸引人”。于是他提笔写下《人间我来过》,这个关于“米莲”的故事——当一个女人发现自己的牺牲没有意义、发现婚姻是无望的,她会怎么办。

以下是部分访谈内容:Q=北方公园NorthPark,A=那多

Q:距离您听到这个案件已经过去好几年了,这次下决心写出来,有多大程度是因为您提到的社交网络上女性意识的觉醒?假如社交网络上大家针对女性意识觉醒的讨论再推后几年,这个小说也会随之延迟吗?

A:其实不能这么讲,即便没有女性意识觉醒这样的外部环境,“米莲”这个角色也会(变),我们在日常生活中看到,女人在30岁总是会停下来,她会焦虑、会重新思考,当然,未必像小说中米莲那样去读书,也可能是去花钱、去保养。我觉得这种情况,和女性意识觉醒不是一个必然的连接,也可能是身体变化带给人心理的一个反应。

Q:我在看《人间我来过》的过程中,发现有很多场景描述基本可以直接用作电视剧拍摄脚本,您在写的时候有这种影视改编的考量吗?

A:我在写作的时候就会有很多画面,我比较善于把自己看到的画面描述出来,所以其实这就是我写作的方式。我写的时候不太会考虑影视的转化,考虑太多也没什么好处。

Q:您之前做过一段时间的记者,在写作上对一些案件或真实事件的关注,是由于职业培养出的一种特性,还是说您自己本身就对这方面比较关注?

A:我在当记者时,写的小说带有科幻元素;而我写犯罪题材,是在30岁以后。我觉得这跟年纪是有关系的。30岁之前,我的兴趣是对外部世界的好奇;30岁以后,我开始往现实题材转向,因为我对人更有兴趣了。

可能大家比较熟悉的是从《19年间谋杀小叙》开始,但实际上在那之前我已经有过几本现实题材小说,可能到《19年间谋杀小叙》我变得更成熟和风格更确定一些。

Q:有什么原因引发您非常明确地在30岁觉得需要对内探索一下?

A:这种不是说“咣”一件事情砸中了你,我觉得是你在这个世界上、在社会浸染的时间长到一定程度了,你就会开始看得明白,或者说你更想去看明白人的世界是什么样子。我觉得这个是年纪带来的变化,时间带来的变化。

Q:从记者辞职转去专职写作,您当时为什么会选择文字而不是其他介质?

A:实际上,我开始写小说是因为生活的苦闷。

做记者之前,我在做公务员,这不是我想要的一个工作,但是我又不知道我能够去做什么事情,所以处在对于人生和未来的苦闷当中。然后我就开始写小说,其实是用小说来构建一个洞,你可以躲到那个洞里边,可以摆脱,对,可能和大家现在看网文也是很像的。在无聊的日常生活当中,有一个世界让你逃避,当时写了一两个故事之后,我把它放到了网上,有很多不认识的人,他会觉得这个东西好看,有了这些反馈之后,我开始觉得说我也许可以干这方面的工作,所以是这种反馈和对自己文字方面的一些意识,我后来跳槽去当了一个记者。我写小说的初衷不是说要干嘛干嘛,只是排解苦闷。

Q:到现在这个阶段写小说对您的“作用”,有变吗?

A:现在当然不一样,我从写作里边收获了很多东西。我觉得很幸运的是我刚开始出版小说就非常顺利,所以首先它能够让我养活自己,我得以享受写作的优点,比如非常大的自由度,这个可能是其他的工作里边非常少的。

然后你还能够得到很多反馈,就是从读者那里得到很多正面的反馈,会让你觉得做这件事情它是有价值的,我觉得这个很难得。很多职业能够带来价值,但是像写东西这么自由,又有正反馈的就很少。

Q:写作算是您跟生活具体连接的一个方式,从手记系列到犯罪系列,犯罪小说有一个特点,就是它基本是取材自真实案件,这些案件本身是带有社会议题属性的,您会觉得说在写作中,需要做社会观察,有一些思考,并且在作品中输出这种社会关怀吗?

A:我写作的时候不会去想这些东西,特别是小说家要去教育什么东西,我写我觉得有价值的故事。

因为向社会传递、引导价值这些不是小说家要考虑的,这是媒体要考虑的东西,是国家政府要考虑的,但绝不是小说家的责任,如果这个小说家是一个品质很好的人,ta写的东西很自然就会(传递出来)。我们可以看到有太多可能不符合当时的三观,甚至是不符合现在的三观,但是还是留下来了的小说,比方说《Lolita》;或者大家曾经很喜欢,现在又不喜欢了的,但是那个东西还是那个东西,我觉得那个可能是更纯粹一些的创作,但是ta的作品是不是会被大众喜欢,这是另一个事情,大众当然是需要可能更正面的东西。

Q:接着您刚刚讲的,比如小说家有小说家的责任,或者是ta需要考虑的东西,那在您看来,您觉得小说家或者说作家这个职业,它应该考虑什么?它在我们生活中是怎样一种存在?

A:我觉得作家写作,首先ta要觉得自己写的东西是有价值的,其次这个价值最好能够有正向回馈。因为你如果写出一个所有人都不能认同的东西,那么你当然达到第一步,但是你也会很痛苦。

一个比较幸福的写作者,就是ta又能够实现自我价值,又能够感染很多人,或者至少感染一小部分人,或者说产生某种价值的共鸣。

Q:其实写犯罪系列基本都是在写人,从《19年间谋杀小叙》到这一本,中间也有一段时间了,您独自写作的这个过程,对人的这种探秘它仍然是吸引您的吗?仍然可以支撑您的创作动力吗?

A:我觉得不完全,你写一个作品出来,当然不是纯粹在研究人了,研究人可能是研究人类学或者哲学,但是小说有很多其他的东西。你在写犯罪小说的时候,你是把日常情境的人扔入一个非日常的情景下,尤其是一些极端情况,因为你杀人、死亡、生和死其实是一个很极端的情景,把人丢到极端情境,看看ta可能会有哪些变化,这个是犯罪小说的一个特点。

但是在小说当中还有很多(有意思的事情),比方说你和读者的相互揣测或者较量,也会是一个很有意思的事情,因为犯罪或者说悬疑小说你要有悬念,悬念是对读者来讲的,那么我在写的时候,我就会一直在试图把握读者在阅读整个小说时候的心理,那么这种揣摩也是很有意思的,包括小说的结构,一个故事有很多种讲法,你可以把它切很多刀,看看哪一块放在最前面,哪一块放在中间,哪一块放在后面,这个是结构和叙述方式的问题,以及小说的节奏感,我觉得这些都是很有趣的东西,包括语言,你每一次的创作都会给你带来一些想法。

Q:现在来说,写作这个事情有经历过一些跟自己的搏斗,比如说会有一些自我怀疑,或者会有危机感或疲惫感吗?

A:没有真正意义上的这种时期,我只是写作速度比以前慢了很多,但是我觉得这也是因为我现在写的东西可能跟以前的也是完全不同的,我现在写的时候考虑的东西比以前要多很多,但是没有说写不动的时候。

本文来自微信公众号:北方公园NorthPark(ID:northpark2018),作者:+o