本文来自微信公众号:人间theLivings(ID:thelivings),首发于2021年5月,作者:周玥,编辑:简晓君,头图来自:视觉中国

在武汉的街巷闲逛,常常逛出“奇遇记”。前段时间,我闲逛进主城内的一个里分(武汉一种民居建筑形式,类似里弄或胡同),偶遇老住户小汪。小汪正对着一扇新加的铁门拍视频。

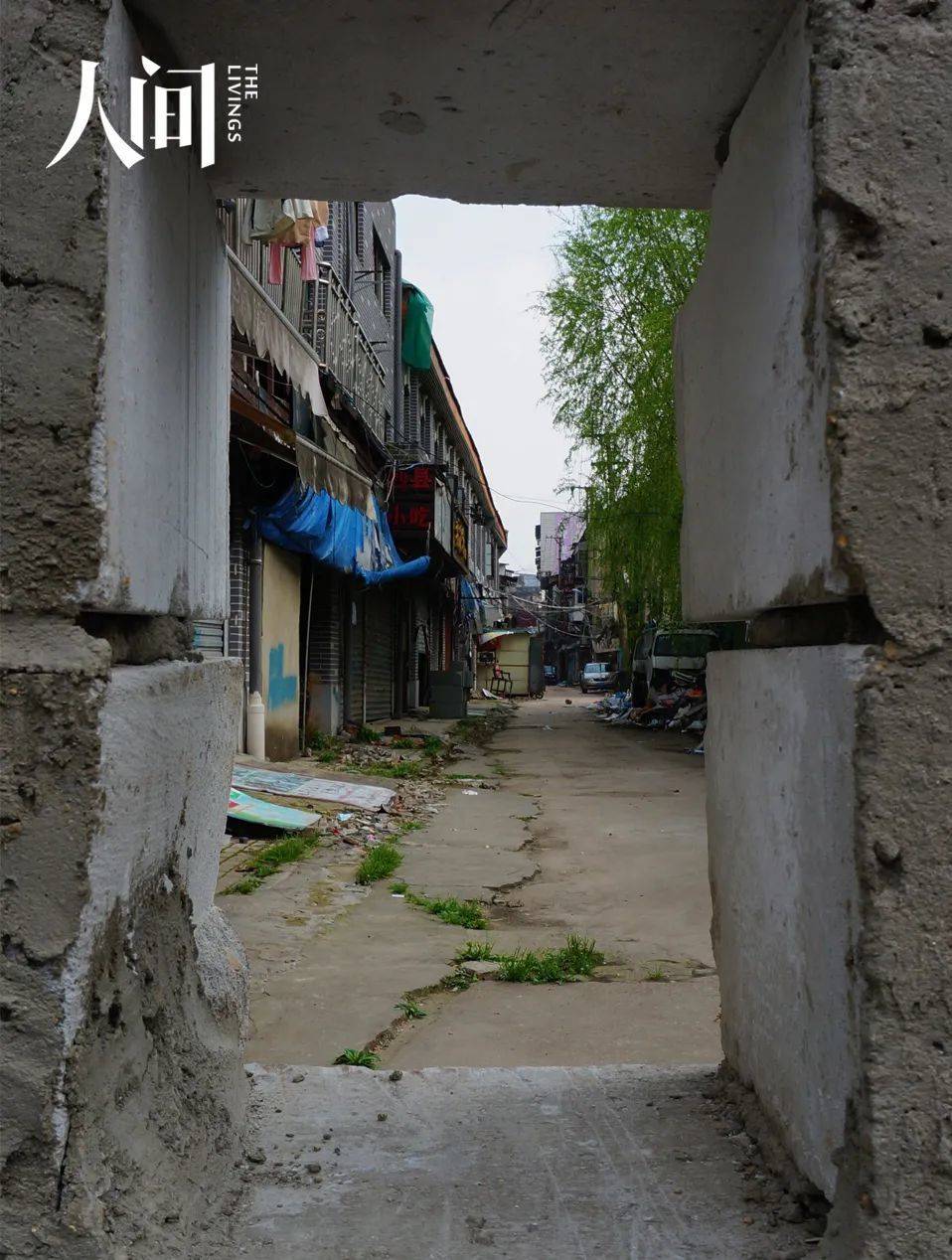

这里刚刚经历完全面腾退,“开心告别旧危房,满意住进新楼房”“征收政策不会变,早签早搬新家园”的红色横幅悬在长满青苔的墙上,住户门前还留有“已交”“已测”的红色字迹,看上去张牙舞爪。周围冷冷清清的,大多数居民和店铺已撤走,走进废楼,会有黄鼠狼大喇喇地蹿出,停在人类跟前。

铁门下方,两根栏杆被愤怒的路人锯断,小汪一看就明白:“以前这是个主要通道,这样一拦,想出入就只能从旁边绕一大圈,还没搬的肯定心里烦。”

他按下拍摄键,这段视频成了他“小型记录”的一部分。这天,我跟随他的镜头又见到了好几位暂留的居民,听他们讲述社区的往事,有好些瞬间,我感觉自己也曾在这里住过一样。

一

“新乐园浴池”的老板李凡华没想到,自己在50多岁时失业了。

这天吃过早饭,李凡华走到街心公园,澡客小汪约了他在这见面。离约定时间还早,李凡华找了张长凳坐下,掏出手机,习惯性地点开“最近已接通话”一栏翻看,1月和2月的来电数量是从前的好几倍,在刚刚过去的冬天,他每天都会接到老街坊们的电话——“澡堂真的再不开放了?”

李凡华一遍一遍地回复:“是的,关了,再不开了,您看能不能自己勉强在家洗?”

李凡华是武汉本地人,个儿不高,人也瘦,看起来要比实际年龄年轻许多。说起往事时,他语气轻柔,看起来云淡风轻的。

“新乐园浴池”有些年头了——早在清代初期,武汉就有公共浴池的雏形“浴缸店”,浴缸形似椭圆水缸,仅容得下1到3人。汉口开埠后,城中有了称作“池堂”的澡堂,一次可容纳10余人。李凡华听父亲讲,1956年10月,“苏联经济及文化建设成就展览会”在首都开幕期间,来武汉的人流激增,旅社供不应求,很多澡堂临时接到通知,要把休息区的躺床用来接待宿客。

“新乐园浴池”开业的具体时间,没谁记得清。据说是李凡华的祖父瞅准了时机,从上家手里接过的经营权。浴池位于武汉内环、靠近长江的里分内,顾客大多是附近的居民,跑船的,卖猪的,当服务员的,还有裁缝、皮匠、理发师,各行各业的人都有。当时里分有句流行话,“有文靠文,无文卖力”,能靠文的人总归是少数,多半还是卖力的,偶尔出过的几位大学生,也就成了整个里分的光彩。

千禧年以前,浴池一直是祖父和父亲在打理。很长一段时间里,李凡华找不到稳定的工作,算命师傅预言他将来的事业和“水”相关,会顺风顺水,李凡华不信:“命这种事,还不就是走一步是一步。”

后来预言成了真,2000年,家里让李凡华接管生意。他有些犹豫——客人都是上了年纪的人,怕自己伺候不来。刚接手浴池时,他就像个边缘生意人,每天规规矩矩做清洁、收费,和顾客打交道并不热络。作为老板,他倒是一点事也没少做,每天5点多准时起床,和员工一同烧水、打扫、消毒浴池和毛巾。忙活完准备工作,天也大亮了,早上8点钟,陆续有“晨泡”习惯的老年人来到澡堂。

老澡客们好聊天,能从早侃到中午。侃高兴了,就穿上衣服,到隔壁小吃店买回来下酒菜,在休息区喝点酒,睡个午觉,下午接着泡。喝完酒泡澡有风险,但李凡华不忍破坏大伙儿的兴致,他对搓澡师傅千叮万嘱,要时刻眼观六路,留心可能发生的情况。

意外发生在一个老澡客们酒后泡澡的下午。汪大爷泡着泡着,头一歪就滑进了池子。几个搓澡师傅立刻把人拉了上来,又把窗户全部打开,用李凡华教的办法掐人中,好一会儿,老头才缓过来。醒来后,大爷的第一反应是让大家保密,说这事可千万不能让他家里人知道。

各种各样的事情处理多了,李凡华的话头也逐渐打开。他在脑海里搭建起一个资料库,里边分门别类储存着澡客的信息,针对不同的人,他能立刻找出与之相关的话题,邻里家常,社会新闻,都能侃上几句。

接手澡堂近20年,李凡华几乎没动过大规模翻新的念头,只有过几次小型整修。除了资金问题,也考虑到如果改变了原有的味道,老澡客会不适应。如今,澡票从他接手时的3元涨到了20元,一台近10万元的环保锅炉,寿命只有3年,算上水电、燃料、人工、物料和房屋折旧费,基本挣不了几个钱。

随着城市大规模拆建,近年武汉的老澡堂一个接一个消失。作为武汉最后一家老字号澡堂的“新乐园浴池”,也无可避免受到环保新规和拆迁政策的影响。

几年前,里分外街的主干道开始整体改造,李凡华听说了传言,新闻里反复强调的“重点片区改造工程”,似乎绕不开这里。后来传言成为现实,“新乐园浴池”被勒令停业,用不了多久,这片寸土寸金的“风水宝地”就会变成一片新的公共空间。

不说话的时候,李凡华总像在思考什么。他想起那批老澡客,他们光顾“新乐园浴池”少则十余年,多则三四十年,早泡出感情了。得知浴池要停业,电话那头是短暂的沉默。无话的片刻,李凡华感觉到了他们的沮丧。

二

小汪是“新乐园浴池”年龄最小的常驻澡客。

从上小学起,他就被爷爷奶奶领着来洗澡。奶奶先洗好,便请老板去男澡堂催促爷爷回家。爷爷光顾着和澡友们扯闲,忘了时间,被奶奶责备“只晓得玩”、“洗澡10分钟,聊天一下午”。被嗔怪的爷爷笑着回嘴:“来洗澡就是为了聊天,哪像你们女的就真的只洗澡,瞎用水,把老板都洗亏了!”

在小汪的记忆中,小时候的冬天比现在冷。洗澡的人很多,队伍也长,有时白天来,洗完天都黑了。排队时经受了寒风,进了澡堂后,反而显得格外温暖。

李凡华接手澡堂那年正逢小汪高考。听说小汪要考武汉大学,有澡客开玩笑:“你好好考,考上了让老板在外头挂个横幅,说从这里洗出了名牌大学生。”小汪吃吃地笑。他后来并没有考上武汉大学,千禧年后不久,他随家人搬离了里分,但这并不妨碍他和爷爷每年冬天回来泡澡。

李凡华和老澡客们几乎是看着小汪长大的。如今小汪是两个小孩的父亲,他们还不到10岁,觉得洗澡是再平常不过的事情,在家打开淋浴开关,随时都有恒温热水。父亲口中的一家人带着换洗衣物、耗费数小时在公共澡堂洗澡的经历,孩子们从未有过体验,因此也不觉得其中有什么值得怀念之处。

去年的疫情让世界天翻地覆,小汪的爷爷感染了新冠肺炎离世,奶奶的身体状况也大不如前。小汪所在的IT行业也受到疫情的冲击,大幅裁员,一批40岁左右的员工被公司“干掉”了,某天,39岁的同事老张刷卡进入办公室,语音不停提示“出现错误请再试”,去人事处询问,才知道自己被裁员了。小汪感到惶恐,他觉得自己可能哪天也会刷不开门卡。

迈入40岁,压力扑面而至,而对付压力的办法就是转移注意力。最近,小汪打算学点新技能,他计划自己拍点短片,就从熟悉的人和事开始,于是想到了李凡华。电话里,李凡华回应说:“聊可以,但拍不了,我都已经‘下岗’蛮久了。”小汪以为是客套话,见了面才知道,原来李凡华真的“下岗”了。

“新乐园浴池”的休息区变成了临时仓库,堆满锅碗瓢盆,还没来得及清理的躺椅和置物柜散发着潮湿的气味。李凡华一言不发地领着我和小汪在废弃的澡堂里走了一圈,阳光透过蓝色玻璃洒进来,我们仿佛站在一条海洋隧道里。

没几分钟,李凡华就提议要走:“这里这么黑,你们也拍不了什么。”大概是心情复杂,一分钟都不想多待。

三

走出老澡堂,我们在待拆区转了转。副食店门前,一个中年人正坐在路边晒太阳。他认出了李凡华,大声地打招呼:“澡堂老板,你今天过来了!”

这人叫胡师傅。因为拆迁补偿款的争议问题,里分还有近百户未搬离,胡师傅是其中一家。他说今年是他的本命年,过年前,特意染了一头红发,买了一顶红帽子,一件胸前印有“恭喜发财”字样的红色卫衣,搭配红袜子和红色运动鞋,我还留意到他手腕上套了根红绳。他感慨年轻的时候忽略了仪式感,现在要补。但私底下,我们都说他那是想冲冲晦气。

胡师傅在里分生活了20多年。在此之前,他在北方当过搓澡工,后来受到亲戚带动,千禧年前后和妻子到武汉做鞋子生意。

刚来武汉的胡师傅赶上了好时候的尾巴。90年代初期,里分连同旁边的小巷孕育出轰动中国的鞋市,来自湖南、山西、安徽等省份的客商提着成捆的现金,慕名而至,一袋袋一箱箱的鞋子由此走向全国各地。批发之余,这里也做零售生意,不仅引来附近的居民光顾,就连长江对岸也有不少人坐轮渡来买鞋。

2000年是胡师傅印象中生意最火爆的时候,就连出租屋的床上都堆满了货,新鞋刺鼻的味道弥漫整个房间,夫妻俩不在乎,有时索性扒开货堆,席地而睡。

“那个时候生意真的是好,人挤人,不夸张地说,就这条巷子200米不到,没半个小时根本别想走过去。”胡师傅回忆,“路两边全部是露天摊位,巷子变得只有1米宽,我们都直接把鞋子摆在店门口,让客人选。”

鞋市竞争激烈,最初的赢家胜在款式和速度上。有年,鞋市出了件人尽皆知的大事:温州老板看上了一个新款,立刻打版做了改良,然后以最快速度发回了温州定点厂家,不到一周,改良鞋款上市,一季度卖了6万双,净赚60万元。胡师傅和妻子没挣到过这种“大钱”,但5平米的店面除去开销,一年赚十几万不成问题。

做生意之余,胡师傅偶尔到“新乐园浴池”洗澡。冷天在池里一泡,“蒸气一蒸,大汗一出”,平日里紧张的神经马上能松驰下来。关节炎、腰椎病之类的病痛,泡一泡可以得到缓解,感冒这种小病更是好得快。前阵子李凡华手上长了一个“休子”,搁以往,这点小问题只消澡堂师傅花上几分钟,就能不见血地处理好,他们就像“民间皮肤医生”,扁平疣、鸡眼、甲沟炎、灰指甲,什么都能治,李凡华还听说有手艺精湛、心思活泛的师傅,凭着“修手修脚”移了民。如今浴池停了业,“休子”只能到医院做激光消除。

胡师傅去过几个新型洗浴场所,觉得“蛮多都是昧着良心赚钱,马马虎虎搓两下就跟客人讲搓好了”,相比之下,以前“新乐园浴池”的搓背师傅认真又讲人情味,6名常驻搓澡师傅都已年过半百,年纪最大的有70好几了,在浴池里从早干到晚,平时只能轮流出去透个气儿。但师傅们都大不计较,有人会在淡季请假回老家,等到11月泡澡旺季再回来。冬天浴池里暖和,不用受凉,能落个烟酒钱就行了,这门手艺做了几十年,轻易割舍不下。

胡师傅常常给搓澡师傅讲自己当搓澡工的经历,每次讲的都不重样,澡堂里笑声不断。他感叹还是搓背快活,和李凡华打趣说:“以后不做鞋子生意了,我就来给你打工!”

2014年前后,胡师傅的皮鞋生意受到互联网的冲击,销量直线下滑, “每个月就算做得好,也只能有两三千的收入”。思来想去,他决定重拾搓澡手艺,去了一家老字号澡堂当兼职搓澡工,不去“新乐园浴池”,是因为人都太熟了,不好做事。

胡师傅当兼职的澡堂子还在使用竹制号牌,号牌只有打火机大小,客人凭牌就能存取衣物。为了图个吉利,有人管它叫“欢喜”(筹码的“筹”和忧愁的“愁”同音,于是取了反义词“欢喜”)。后来老澡堂结业,胡师傅擅自留下了一个“欢喜”,打磨成装饰物,别在钥匙上。

四

天气晴好的日子,胡师傅每天都到副食店报到,买包烟,坐着晒太阳。副食店的老板有点驼背,可能是这个原因,大家都管他“小龙虾”。

小龙虾有个儿子,在武汉念书。为了互相有个照应,7年前,夫妻俩也从外地来了武汉。白天,小龙虾守着副食店,晚上和妻子轮流在夜市摆摊,卖寿司和奶茶,定价都不超过8块,因此生意不错。小龙虾由此得出结论:“穷人绝对比你们想象的多,8块钱喝杯水,对有的人来说不便宜的。”

凭着这个不起眼的小摊,夫妻俩供出了大儿子的本科4年,眼下小儿子还在武汉念书,“读多久书,我们就供多久,等他找到工作,可能就是我们退休的时候”。

副食店里,小汪将手机镜头对准了忙活的小龙虾。胡师傅乜着眼睛看了一会儿,然后用烟酒过量的大嗓门说:“前几年你们来拍还有点东西,现在,能搬的都搬了,不走的也都只能讲讲以前的事。有些关键东西又不能讲,讲了等于白讲。”

离副食店不远处,我看到一座红瓷砖房。门前散落着一堆瓦砾,拆得只剩架子了。

我问小汪那是住家还是商铺,他立刻翻出朋友圈一张照片,说那是他在“洪山楚剧团”的演出场地拍的。原来,眼前拆了一半的红瓷砖房屋,就是“洪山楚剧团”的原址。

洪山楚剧团的团长姓吴,也是“新乐园浴池”的老澡客。

泡澡时来了兴致,老人们会一起唱戏,楚剧、京剧、越剧,唱什么的都有。澡堂自带混响效果,唱戏特别好听,大家唱起来也就更起劲。许多澡友就是这么发展成了“票友”,继而成为生活中的朋友——小汪的爷爷和吴团长就是这么相熟的。

年近80岁的吴团长一直负责着剧场的运转。从小汪的照片看来,洪山楚剧团不是灯火辉煌的大剧场,仅有的几平米舞台也称不上气派,在非演出时段,幕布落下,就是一家普通的棋牌茶室。难得的是,“洪山楚剧团”作为楚剧界“既专业又平民化”的聚集点,一直到腾退前,仍有不少有名望的老艺人来此演出,许多楚剧草根艺人据说也是他们的徒子徒孙。

洪山楚剧团历经两次搬迁。上世纪90年代,“拆旧建新”工程开工,剧团演出了近20年的老舞台面临拆迁。1994年10月23日是剧场最后一场演出,那天,红色大幕落下,观众久久不散,演员也颇为不舍,不愿动身去后台卸妆。第二天,吴团长开始四处奔走,寻觅新的演出场地,最终选中里分的一条小巷,原来的文化站驻址。

新场地离原址不远,演出也保留了传统特色,允许观众们边看戏边喝茶。长年光顾老舞台的戏迷重新聚到这里,其中就有小汪的爷爷。前些年,小汪陪爷爷来看过一次楚剧演出。开场前,演员们挤在简陋的化妆更衣室里,就着昏暗的橘黄灯光上底油、拍底色、拍粉底妆、提眉、打眼圈、打口红。台下的观众越来越多,上百张椅子无一虚席,不少人靠到门边、窗边,层层叠叠地观望。

舞台上放着几只塑料筐,筐上写着演员的姓名。观众可以往里丢钱,打赏喜欢的演员,民间称之为“打彩”。小汪查过资料,“打彩”是楚剧演出的习俗,观众可怜剧中人的悲惨遭遇,或者被演员的精湛演技打动,自发往台上丢钱,投食物——类似更早以前看戏时的“打赏”,观众在大剧场看演出,高兴了,便将金戒指、金耳环往台上扔——这一传统遗留至今。

小汪去的那天,彩钱的数额都是一两百元起跳,哪个演员得了多少彩钱,由负责人专门记录,演出后分成。其中一部分收入归后勤人员开销,另一部分归演员。取钱和分钱的过程公开透明,都是当着观众的面进行的。

由于拆迁腾退,洪山楚剧团再次失去基地。2019年秋天,演出场地改在了不远处的社区。小汪的爷爷前去捧场,小汪说,那是爷爷看的最后一次演出。

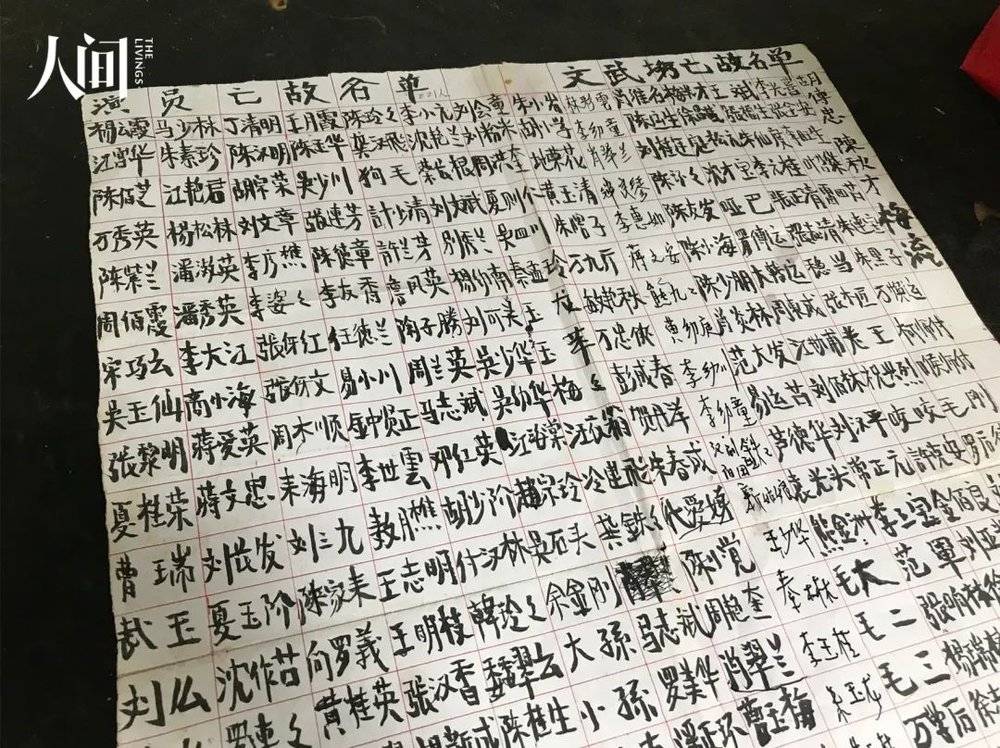

武汉疫情解封后,小汪按照爷爷生前的习惯看望了吴团长。提及过往热闹的光景,吴团长只是叹气,400名演员如今只剩下60人,他把离世演员的名单登记在白纸上,不知不觉,纸面越用越大。

五

澡堂并非某天“咔嚓”一声突然关掉的,李凡华的心情并没有想象中的大起大落。在最后的营业阶段,他已经没想着赚钱了,“本来平时也就是微利,让老澡客多洗一天是一天”。

遇到身体不好的老人来泡澡,他索性“封锁”澡堂,告诉年轻的澡客:“有老人在里面泡澡,我们怕他们氧气不足,就把窗户都打开了,会蛮冷,看你们能不能接受,不能我就先不卖票,你们可以缓几个小时再过来。”对方立刻会意,坐在门口的老式沙发上,自顾自地打牌消磨时间。那个画面很平常,可李凡华至今忘不了。

有天晚上,他做了一个梦,梦到自己70多岁了,又回到了澡堂。用手掀开厚重的门帘,眼前雾气弥漫,澡堂里会有一股香皂混合热水的特殊香气,可他在梦里使劲闻,什么也闻不到。

接待了老澡客大半辈子,李凡华时常会想到老去的问题。“老了该如何生活?”他想找出答案,于是问胡师傅。胡师傅说,世界变化这么快,就算现在你先看到了答案,那个答案到时候恐怕也是错的。

李凡华很赞同。他感到“下岗”后的日子过得比从前快。明明不忙了,怎么时间还像变少了?空闲下来,他玩起了抖音,想到什么就拍什么。

这天傍晚在副食店前,小汪给了李凡华一些基础的拍摄指导。胡师傅在一旁笑了:“前几年澡堂还在的时候拍,说不定那里也拍成了网红店,那澡堂老板现在就是网红。”要是鞋店还在,也会直播卖鞋吗?胡师傅毫不犹豫:“那肯定的,把这里直播成网红一条街!”

太阳西落,气温随之下降。胡师傅压了压红帽子,大喊一声“收工”,以此宣布他一天的结束。放眼周围,里分只有零星灯光,更多的房屋包裹在一片漆黑中。

小汪问胡师傅和李凡华接下来的计划。胡师傅叹了口气,说自己打算在老巷子里坐到最后一刻。李凡华计划几天后自驾去游山玩水,顺便拍拍抖音,把停业拆迁的糟心事暂时抛诸脑后。

借着这天仅剩的日光,我们向里分外走去,嘴里言不由衷地说着“再联系”,然后各自走向不同的方向。

也许真的等到“再联系”时,这里已是一片崭新天地。

(应受访者要求,文中人物名称、地名、店名均为化名)

本文来自微信公众号:人间theLivings(ID:thelivings),作者:周玥,编辑:简晓君