本文来自微信公众号:上海市民生活指南(ID:SHerLife),作者:韩小妮,原文标题:《采访多年,我们在想,上海的烟火气到底是啥》,头图来自:视觉中国

“大妮你好,长阳路138弄动迁了,所有的邻居都搬走了,感觉家没了。”

“我也要不做了,不舍得,但是没办法,现在没有一个地方给摆摊了。就上班算了,感觉很对不起我的客户们。”

“但是要谢谢你,因为在我人生中的某个阶段你关注过我,讲过我的故事。我也不知道说点什么,发个微信给你,谢谢你。”

收到在提篮桥修鞋的“小皮匠”陈学松陈师傅的微信时,我和同事正在一个大商场里看关于“顺昌路”的展览。

顺昌路,在新天地隔壁的这条小马路上,我们吃过排骨年糕(一只猫代言的排骨年糕到底有多嗲呢?| 上海米道)。

摸过小店门口的小猫(顺昌路的店猫都叫一个名字)。

春天跑进居民家里聊过晾晒(住在新天地隔壁,他们晒出了地道上海生活)。

看到头顶伸出一床“国民被单”,我们大喊:“能来您家看看吗?”没想到老爷叔一口答应,一分钟后我们就出现在了他家里 摄于2019年4月

盛夏“逮”过金链子爷叔(上海爷叔金链子佩戴图鉴)。

就在今年春节前,我还被这里一整条街高挂鳗鲞、腊肉的壮观场面迷住了。

发了组朋友圈,感叹“拆迁ing的顺昌路,可能是全上海年味最浓的地方”。

而现在这一切已归于沉寂。这条路上的大多数居民和商家都搬走了。

看不到90岁还天天在弄堂口裁缝纫机的老裁缝了(麻烦到常德路朱师傅那里领回衣服!)。

看不到每天把自己打扮得漂漂亮亮的小店老板娘阿姨了。

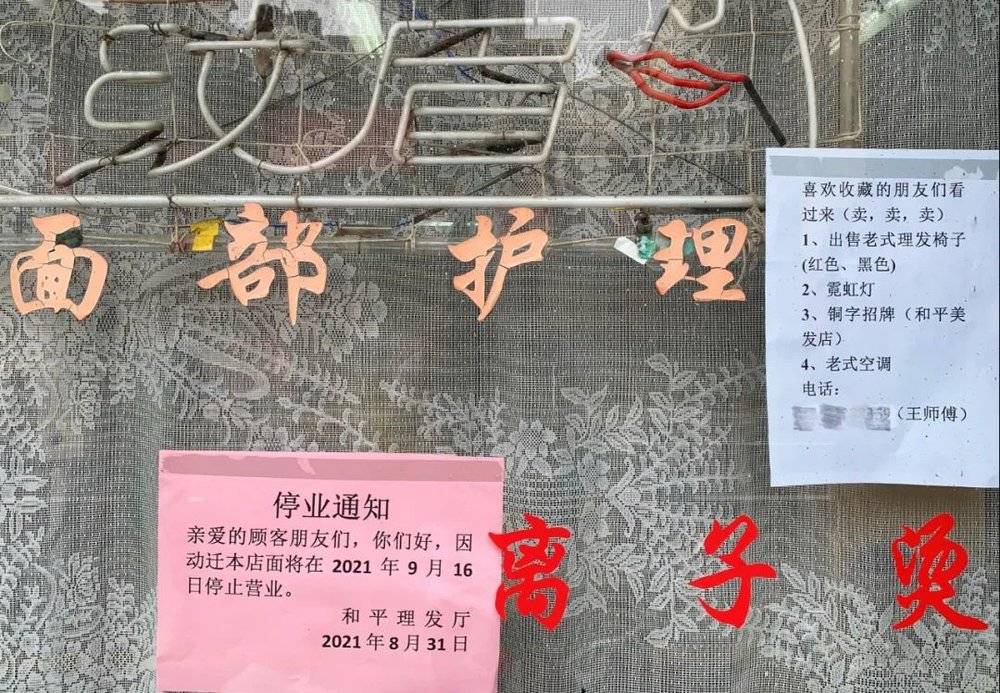

苏菲·玛索、Angelababy、电影《纽约纽约》拍过照、取过景的和平美发厅也关门了。

老古董一样的美发椅终于成了“顺昌路”展览里的一件展品。

看着此情此景,突然间收到陈师傅的消息,我的眼眶竟然有些发胀,这些年关于提篮桥的一个个片段一股脑涌上来。

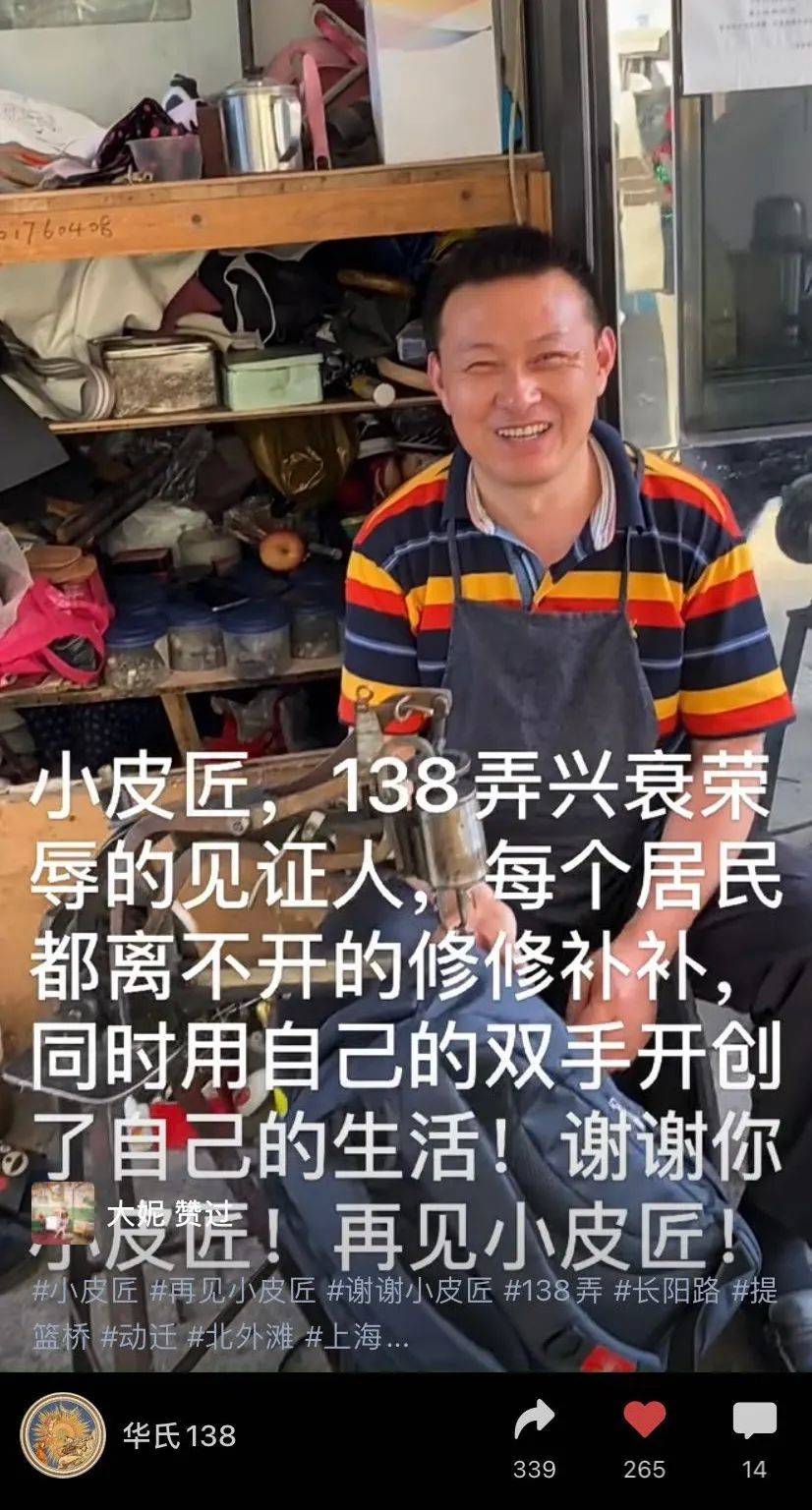

陈师傅是我2016年认识的采访对象(眼前一只汤包,为何看了十多年才吃上 | 市民大历史)。

他的修鞋摊斜对面是提篮桥监狱,旁边是上海犹太难民纪念馆。

而他所在的长阳路138弄,也不是一个没有故事的弄堂。二战期间,曾是上海滩上最大的犹太难民收容所。

陈师傅19岁的时候从扬州江都来到上海,把修鞋摊摆在了138弄的弄堂口。

弄堂里的阿姨妈妈心疼他:“哦呦,残辜啊,噶小的小孩出来做生活啊!”天热烧绿豆汤、赤豆汤,冰箱里冰好,总要盛一碗送给他。

陈师傅做事也用心,有一副好手艺。

有客人带了一只坏的鞋给他修,他却叮嘱另外一只“好鞋”也要带来,竟然是推测出了那只鞋也在“带病上岗”。

弄堂口一坐,三十多年过去了。他靠一双勤劳的双手把儿子培养成材,送到日本念研究生、工作。

真是一个不简单的“小皮匠”。

在提篮桥,我还写过监狱高墙下开汤包店的杨昌友一家。

写过从家门口的小摊起家,把“阿姨奶茶”卖出名气的卞根琴阿姨。

舟山路那排住过犹太人的漂亮房子附近,总有一群爷叔在打古早的康乐球。

有位爷叔喜欢在家门口把椅子和盆景摆得错落有致,每次经过我都要暗叹真是位“生活艺术家”。

印象特别深的是,卖汤包的杨老板告诉我,开店的生活辛苦而忙碌。但是一空下来,他喜欢上网看看虹口区的新闻。

来自马鞍山的他说:“因为提篮桥是我们在上海的家,我们在这边没有陌生的感觉。”

我对提篮桥的印象,因为这些生活在那里的普通人而变得丰满。没有了他们,提篮桥还是提篮桥吗?

收到陈师傅的微信后,我去长阳路138弄看望了他。他现在在旁边的招待所里上班。因为担心一些老客人不知道他转行的消息,周末他还是会把修鞋摊头摆出来,好跟前来的客人打声招呼。

往日里总有居民跟他聊天的弄堂口,如今堆满了不要的床垫、沙发、椅子。

动迁的消息是今年过完年传来的。刚开始还有居民讲不肯搬,收废品的见得多了:“现在是这样讲,到后头搬起来很快的。”

果然,仅仅用了半年时间,如今居民们都搬空了,只留下花盆里的月季开得正艳。

陈师傅说:“这个礼拜觉得好点了,刚搬空的辰光人一记头戆脱了”——他说一口流利的上海话。

迄今为止,他大半部分的人生故事发生在这条弄堂里,这份感情可想而知。

弄堂里长大的年轻人做了一个迷你版的138弄门牌,送给他留作纪念。

按照弄堂里的辈分,陈师傅叫她“侄女”。

又说:“我刚来的辰光叫长辈‘爷叔’、‘阿姨’,现在第三代叫我‘小爷爷’、‘小外公’了。”

这一次的动迁从周家嘴路一直“动”到杨树浦路。陈师傅说,早上一个原先住在附近的“小家伙”来找他修鞋,聊着聊着突然哭了起来。

“伊讲,我虽然搬脱了,剃头、吃生煎还是欢喜回到此地来。现在全部没了。”

其实这两年随着周边的弄堂陆续动迁,陈师傅修鞋的客源少了,早就萌生了退意。只是因为“掼不脱”那些老客人,才一直纠结着。

这一次,长久以来与他“共生”的弄堂动迁了,他也终于下定决心转行了。

有另一位在新村门口摆摊的“小皮匠”告诉过我:

“小区里人家喊我帮忙,我总归一喊就去了,生意不做也不要紧。这是人家看得起侬。”

“人家年纪大的,生毛病没人陪,我还陪人家到医院去。这个人家要记牢侬情的呀!”

“小皮匠”曾经是上海传统社区的“标配”(上海“小皮匠”兴衰史)。

他们不光在弄堂口修鞋,那一方小天地也是弄堂里阿姨爷叔聊天的“心灵花园”。关键时刻需要人帮忙,他们总会去“搀一把”。

而在今天的上海,就像陈师傅一样,“小皮匠”越来越少了。他们参与构筑的有上海特色的传统生活形态和社区模式也正在土崩瓦解。

有一次编辑部聊到,现在有两个词快被用滥了。一个是“情怀”,还有一个就是“烟火气”。

究竟什么是烟火气?

大家说,是要有人,有自然形成的人际生态。

人搬走了,哪怕老房子还在,烟火气也已经不在了。

但是谁不希望有宽敞舒适的居住环境呢?去旧里走一遭,总能听到老百姓在讨论什么时候能拆迁。

陈师傅也说,搬迁对居民来说是好事,可以改善住房条件了。

那么,当我们在怀念“烟火气”的时候,我们究竟在怀念什么?

在今天这个现代化的上海,我们还需不需要“烟火气”?在这个老龄化的社会,需不需要有人“搀一把”呢?

如果还需要,在城市更新的同时,我们又如何留住或者重新构建这份“烟火气”?

我没有答案。

我只能提出问题,期待在见证这座城市变化的同时,找到答案。

本文来自微信公众号:上海市民生活指南(ID:SHerLife),作者:韩小妮