一

保安实在是纳闷:里面还能有什么“宝贝”,让这两人噶闷热的天还一趟趟过来捡?

“纳闷”绝对有道理,当时已是2023年初夏,平凉路2767弄的动迁已全部结束,小区封存,居民搬出了弄堂,散落到上海各处。

搬家是和过去的生活做切割,大量的物品被留在那个即将离去的房间,大量的杂物被抛出。

动迁结束之后的平凉路2767弄/顾筝 摄

居民达世德在小区“存在”的最后阶段做过两个月垃圾管理员,“以前4个垃圾桶就够了。搬家的那段时间13个都装不下。”

收废品的来了一拨又一拨,他们拉走了“有用”的东西,工程队进场,封住房门,敲掉一些违章的建筑,砖瓦留了一地。

留下的都是“无用”的东西,但达世德还是经常来。因为是复旦大学新闻学院教授张力奋约他一同前来“拾荒”的。

达世德常回平凉路,一路告诉我们这里过去是什么/顾筝 摄

两人相识在张力奋的课上。2021年9月,张力奋开设了新课“都市、田野调查与记录”。而平凉路2767弄十九棉工房小区当时已在政府的2021年拆迁征收计划中,时间恰与课程计划重合。

于是张力奋把课堂搬到了社区,以新闻采访与社会学田野调查为专业训练,指导12名本科生、2名助教,记录动迁全过程。

课堂搬到了“田野”/顾筝 摄

被亲切称为达叔的达世德是热心居民,在整个过程中和师生建立起了良好的关系。

达世德一开始很不理解张力奋为什么还要爬高爬低地进入早已无人居住的房子,去捡拾那些看上去毫无价值的东西。

张力奋的回忆像是摄影机扫过了当时的场景:“我走过上百户房子,有堆积如山的弃物。我好几次从窗户进入,想看看大家都扔下了些什么。每户扔下的都不一样,但一样的是,能扔的都扔了,大量的衣物、家具、日常生活用品、摆设……他们不是故意要扔掉,只是没有任何时间去顾及其他东西。”

“要搬了,这一段生活结束了,下面会有新的生活。至于下一代问从老房子带了什么东西出来,那就没有了。”

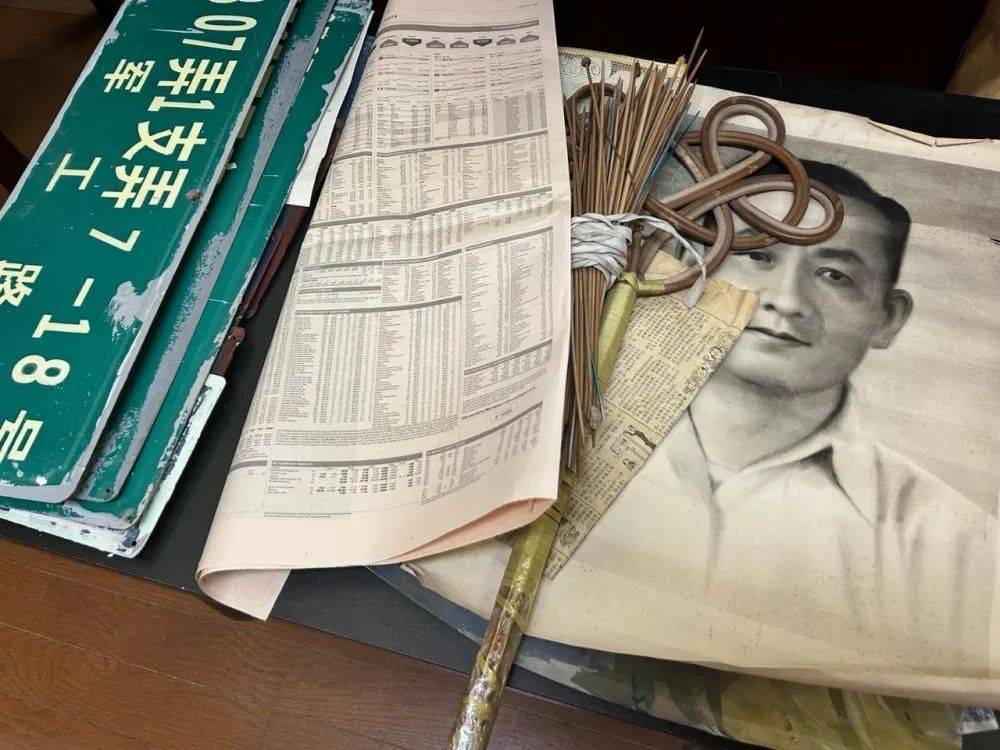

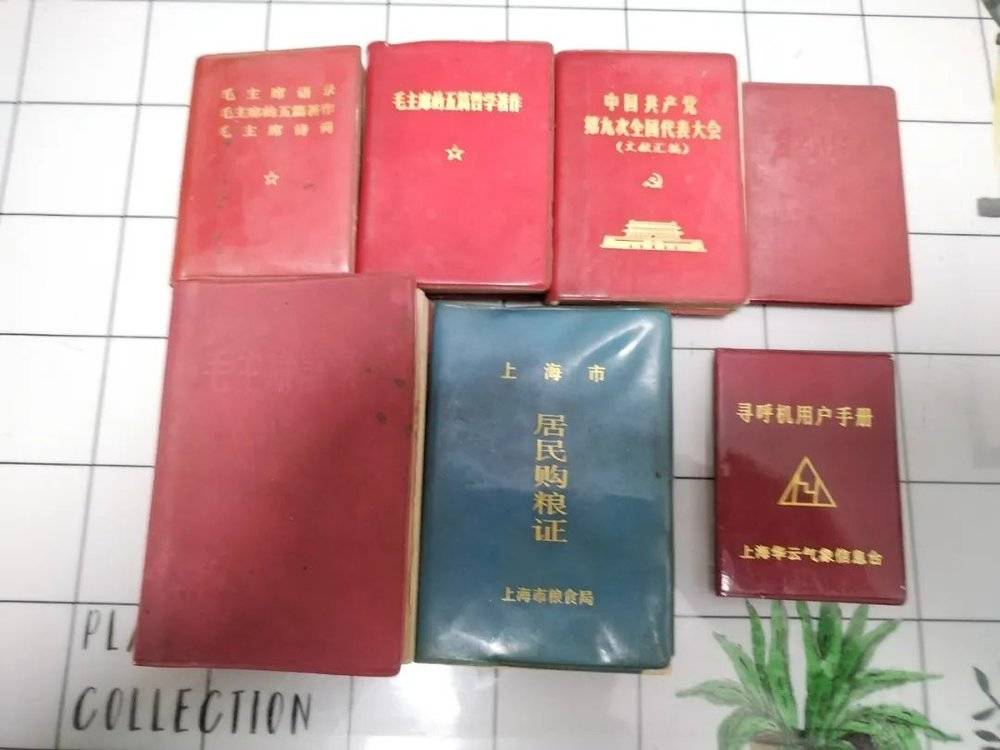

张力奋收集的居民遗留物品/施晨露 摄

张力奋收集的居民遗留物品/施晨露 摄

张力奋注重记忆的保存,在他看来:“一个社会应该是尊重记忆与历史的社会,特别是尊重个体的、私人的、民间的记忆。”

就像他在课程中对学生们说的:“此地的建筑、里弄,除了小部分可能保留的,将在这个地球上永久消失,不复存在,留下的仅有我们采集的声音、影像、口述历史,加上不多的实物……记录即存在,我们是人类记忆的记录人。”

在张力奋捡拾的旧物中,有照片、奖状、旧报纸、上个世纪70年代的入党申请书、公民医疗证、病历卡、品德评语。他着重这些物品对个体家庭及集体记忆的价值,它们能折射出上海特定历史时期的日常生活。

一次次陪着张力奋走入生活了几十年的社区,达世德渐渐理解了这些行动背后的意义,他也捡了一些东西保存下来,包括20世纪50年代的退休证、医疗手册、生日庆贺电报等。

达叔捡到的“弃物”/顾筝 摄

但有些东西他还是不太理解,“张教授留下了小板凳,长长短短的织毛衣针。我说这些不是很平常的吗?”

而在张力奋看来,实物可以看做平民记忆的一部分。“500年后如果要讲上海的里弄生活,如何让历史更有质感,而不只是数字化的呈现?”

现在,这些“弃物”安放在定海路街道办事处提供的临时仓库中,张力奋希望能在平凉路2767弄重生之际,办一个寻回记忆的特展。

二

记忆附着在物品上。

张力奋撬下了平凉路2767弄的40多张门牌,这是出于他自己的想法,“如果我搬迁,一定会把家门口的门牌取下来。”

各种门牌放在定海路街道办事处提供的临时仓库中/顾筝 摄

这像是回答哲学三问之一:我从何处来。

有这样想法的人现在不在少数,胖子面在店面动迁后搬到了建国东路上,但那块原店址“文庙路113号”的门牌就放在他新店面的墙上;原本开在长乐路上的不右咖啡馆因为房租太贵搬到了大华,那块“长乐路609号”的原门牌也被放进了新店中。

文庙路的门牌放在胖子面的新店中/顾筝 摄

由于城市发展,绝大多数上海人至少都有过一次搬迁的经历,在搬迁的时候是否就彻底和过去告了别?

达世德从自己的经历出发,终于完全理解了张力奋所看重的那些普通物品的意义。

2023年11月,他带着我重回平凉路2767弄的时候,在一片废墟的现场,他留下了那只写着“促工作促战备”的小竹凳,还从一间房子的阁楼里“抢救”下了一条蔑席。

留在废墟中的凳子/顾筝 摄

在他自己当初所住的屋外,还留着一把拐杖。

“我当时在杨浦区中心医院工作,有一些这样一次性的拐杖,我就带回来给父亲用。他搬的时候已经94岁了,住在二楼,我让他用拐杖,他常常不愿用。”

要不是当事人的讲述,你永远不会知道,那个留在拆迁现场的物件和他的生活有怎么样的关系。

达世德一生中经历了三次搬迁,一次是1970年去黑龙江做知青。一次是1990年代从黑龙江再次回到小时候住的平凉路2767弄,而这一次,是从平凉路搬到了南汇。

离开上海,要去冬天冷如冰窖的东北时,父母不放心,给他整理出两床被子,连同发的棉衣棉袄一起打包进了被褥箱。那个四四方方的黑色箱子,木板很薄,父母用草绳把塞得满满当当的箱子狠狠缠住。即便如此,寄到黑龙江的时候,箱子也都快散架了。

这样一个被褥箱当时做了达叔的行李箱/顾筝 摄

这个箱子当然早就被达世德扔了,但其他人家同样的箱子被收在仓库中。看到它,就唤起了达世德多年前的记忆。

那时他还是少年,并不知道这一离开,就是二十多年。和大批随着政策回城的上海知青不同,达世德在黑龙江工作、成家,再次回到上海是在1996年。

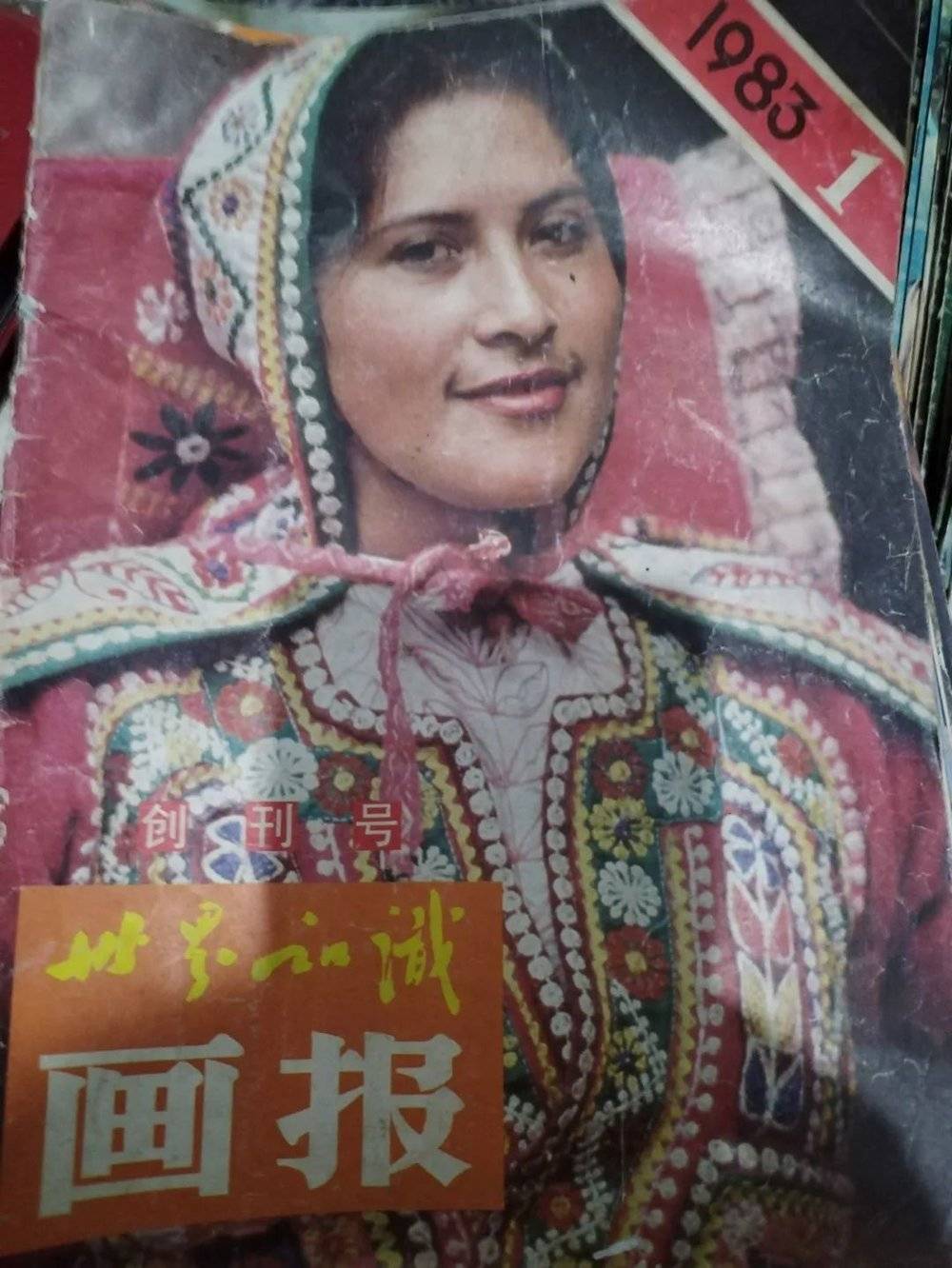

那次跨城搬家,他处理掉了很多东西。房子2万多元折价卖给了亲戚,还有锅碗瓢盆,各种家具。但是有一份沉重的东西随着他搬来了上海,那是他订的《世界知识画报》,1983年创刊,除了邮局漏送的几期,几乎全部保留着。

几次搬家都不曾被丢弃的画报/顾筝 摄

搬家留下的物品并不在于真实的价值,而是它背后所包含的期望。“我想退休之后去看看画报上所写的各国风光,看看这些国家到底是什么情况。”

“但到现在,去的国家太少了,只去了几个,日本、新西兰、俄罗斯和埃及。”

1996年是为了孩子高考,提前办理了退休手续回来的。孩子尚小,妻子身体不好,达世德还不能躺平。他和妻子在平凉路2767弄附近摆起了早餐摊,挣补家庭费用。

生活是不容易的,为了留出妻子的医药费,达世德没有买房,也一直没有搬出平凉路2767弄,直到这一次动迁。

达世德要搬到南汇的房子里去,这一次,他依然带着那一摞《世界知识画报》。

三

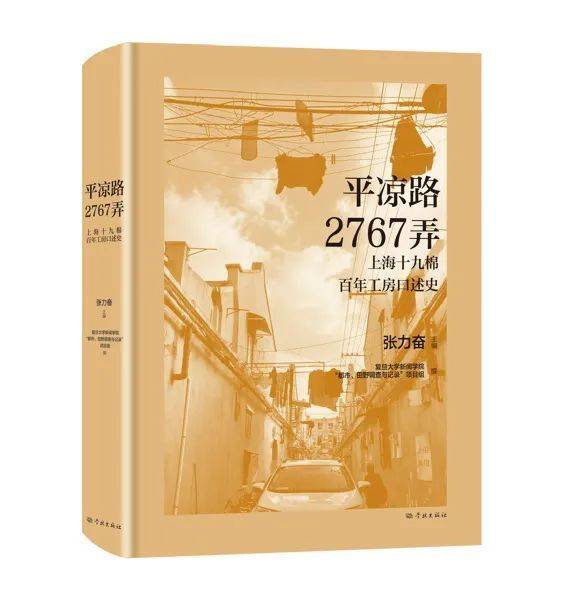

在经历了漫长的访谈、记录、写作之后,张力奋课程的呈现结果——书籍《平凉路2767弄:上海十九棉百年工房口述史》在2023年出版。

《平凉路2767弄》

在一次应邀做电台节目的时候,打进了很多直播电话,有听众居然在线上等了30~40分钟。电话多半来自老纺织工人,他们在电话里对张力奋说:“等你们来写写我们这里。”

“可能他们突然发现,有人很珍惜他们曾经有过的日常生活,那段甚至他们也选择忘却的历史。”张力奋说。

这就像最初他和学生们进入平凉路2767弄的时候,很多居民表示不理解,他们甚至在网上查他的资料,怀疑这人别有所图。

“因为他们不觉得自己的记忆,自己的日常生活是有价值的。”

而这也是在搬家过程中轻易扔掉大量东西的原因。

“可能是我们的社会走得太快,不断在喜新厌旧,不断在放弃。甚至从过去到现在,有一些不愉快的记忆,就在搬家的时候和它做一个了断。”

这里会变成新的样子/顾筝 摄

达世德一直留着他所珍爱的《世界知识画报》,但和张力奋爬爬捡捡的过程也让他想起来了曾经弄丢的东西。

“我最遗憾的是把国庆20周年观礼的通知丢掉了。”1969年,达世德作为杨浦区的学生代表被邀请去人民广场观礼。

“我记得当时是在临青路上的车,人民广场有观礼台。第二年下乡的时候,这张通知和我一起走的,但不晓得后来什么时候就弄丢了。”

“什么构成了历史?其中一定有纸本的东西,和时间、空间、具体的人有关。”

张力奋在一户人家日历旁边的墙上看到写着“莫生气”的字样。“这是谁写的,针对的是谁?这就是生活啊。”

张力奋拍摄到的墙上的字迹

当我和达世德走进平凉路2767弄的时候,那里已经空置了很久,弄堂院子里都长满了杂草。但艰难地踏进一间间房子时,还是能看到过往生活的痕迹。

留有蔑席的那一家墙上张贴了营养饮食海报;一户人家的巨幅海报没有带走,那是夫妻三十周年纪念日和儿子18周岁生日的庆贺……

以及,好几户人家都是玻璃彩色花窗,有梧桐区老洋房的感觉。“张教授说玻璃窗挺好的,本来想卸走,我告诉他这是大家贴的贴纸。”

贴着贴纸的彩色玻璃花窗/顾筝 摄

达世德了解这些,是因为他就是这么做的。平凉路2767弄的房子早就被改变了格局,很多人家在弄堂里额外搭出一间,做浴室,为了和紧贴的厨房分割开,居民都去买了彩色贴纸贴在小窗上。

这就是真实的上海弄堂当代史,即使是很多人家想要逃离的逼仄居住环境,但住在那里的时候,生活都在用心地过着。

而这也是张力奋想让学生在“田野”中体会到的:“我希望学生理解,对新闻及记录的尊重,源于我们对历史记忆及日常的感知与珍惜。”

本文来自微信公众号:上海市民生活指南 (ID:SHerLife),作者:顾筝,编辑:小泥巴,写毛笔:杨卓