家从浦东搬到老西门的时候,姜天涯是刚记事的年纪。

据她说,那时浦东还是上学路上能看到煤气包的地方,可老西门一带是如此闹猛。

就拿仅有245米的大兴街来说,街上有大卖场,有普明面馆、乔家栅,有苹果园(还没改名为“苹果花园”),有豪享来,有新亚商场,有大兴浴室改造成的“海派城”。

而在20多年的生活中,她看着老西门一点点发生变化。

特别是最近这几年,它变得萧瑟了——人搬走了,房子被掩住了门窗。它甚至没有获得方浜中路、江阴街因为猫和梁朝伟到过而产生的“昙花一现”的人气。

姜天涯知道自己见证了变化,过去,老西门很热闹,未来,它会大变样,而当下,或许是它百年来最孤独的时刻。

她与还留在老西门及周围的人事物进行了对话,试图记录它当下的面貌。

老西门和我

前阵子去图书馆看了本书《百年老西门摄影集》,扉页上的字是——谨以此书纪念老西门464周年。

哪怕我知道这里是上海的老城厢,也没想到它那么老了。

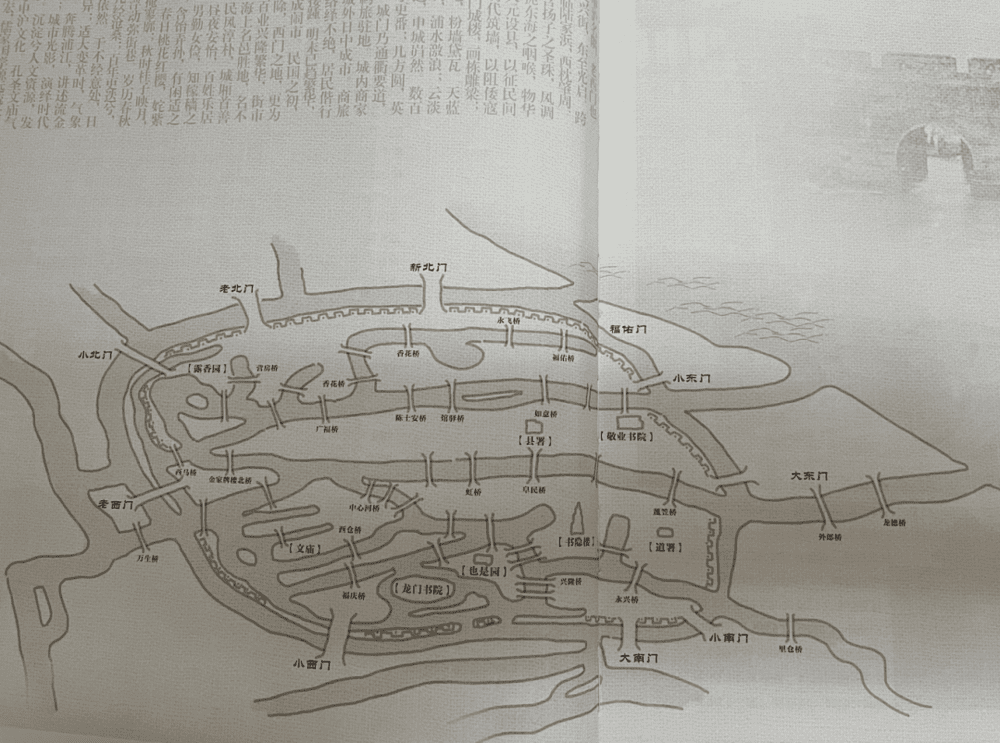

书是按照上海老城墙建起的年份1553年计算老西门出生日期的,城墙西面的城门就是“老西门”,也叫“仪凤门”。

所以到2023年,它470岁了。1912年始,环绕老城厢的城墙被拆除。但老西门作为一个片区地名,被保留了下来。

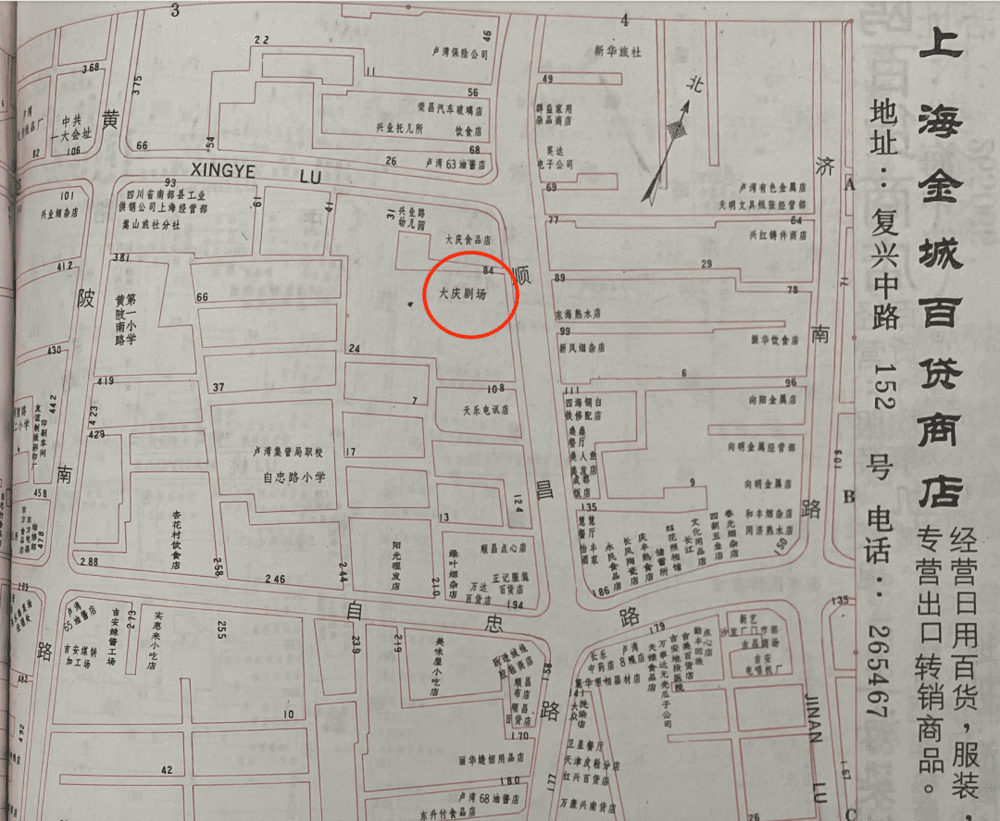

百年前的老城厢地图

翻拍自《百年老西门摄影集》

以街道的概念来看,老西门东起光启南路、跨龙路,南接陆家浜路,西临肇周路,北至复兴东路。

实际生活中,老西门的概念可以更宽泛。现代人喜欢用地铁站名表达地名,吉安路、复兴中路一带时常被唤作老西门地区。附近的新房子也会被挂上“老西门-新天地”板块,身价不菲。

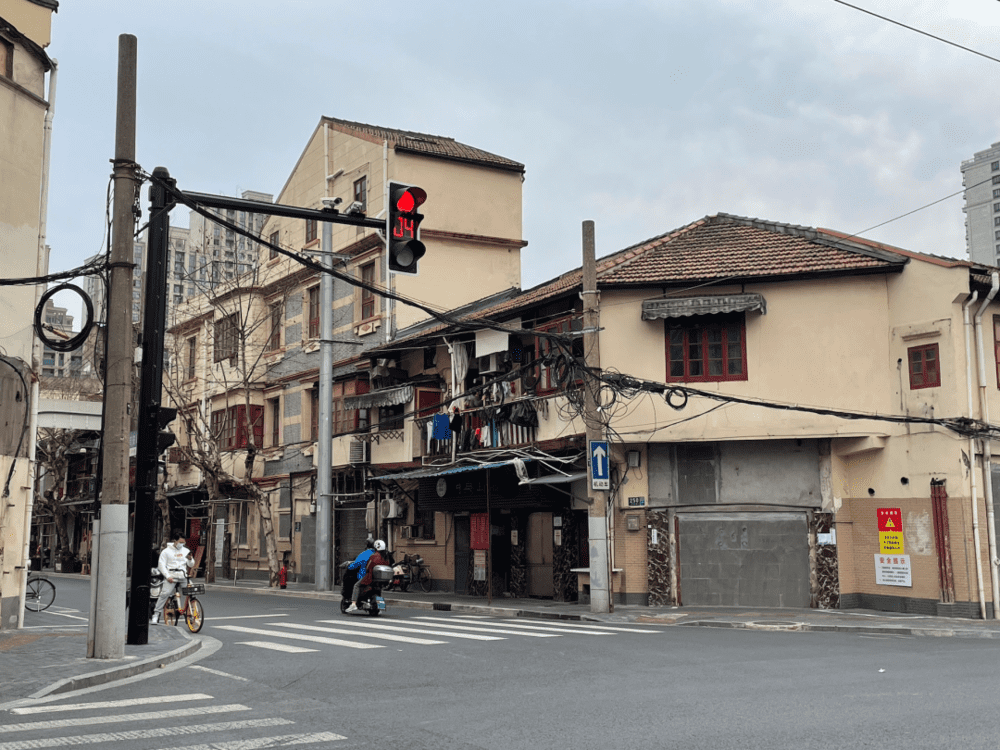

西藏南路、盐城路口

摄于2022年6月24日

至于我,对这个地名有切身感受,还是十来年前开始工作以后。

曾在一档播客里听到80后的主播说:小时候从陆家浜路走到大世界,感觉已是世界尽头了。

对我来说,小时候世界的半径,同样小。当时内心的老西门,文庙路一带才是中心。

去小草屋买文具,吃婷婷香酥鸡里脊肉,买盗版碟、拍大头贴、把喜欢的明星头像做成手机链,弯到中华路弄堂口再来个葱油饼——这是周五放学后的固定节目。

文庙路上的婷婷小吃。左图为2021年7月9日,右图为2022年8月7日

工作以后,有钱和自由去丈量城市,有时候是通过消费慢慢拓宽自己在上海行动的版图。

大概8、9年前,我和朋友们吃完晚饭,总喜欢到老西门续摊,继续在肇周路吃耳光馄饨、喝阿婆豆浆,在“杰克的酒窝”喝上一杯啤酒,等长脚面出摊,然后在唐家湾菜场边上的公厕解决尿意。

原先肇周路上的长脚面

摄于2018年7月27日

大家愿意把老西门作为最终活动地点,也是因为它是市中心,不管住在上海西边还是东边,最终回去的路程都相对平均。

然后我们慢慢长大,不再这么野生地在马路上吃喝玩乐了。

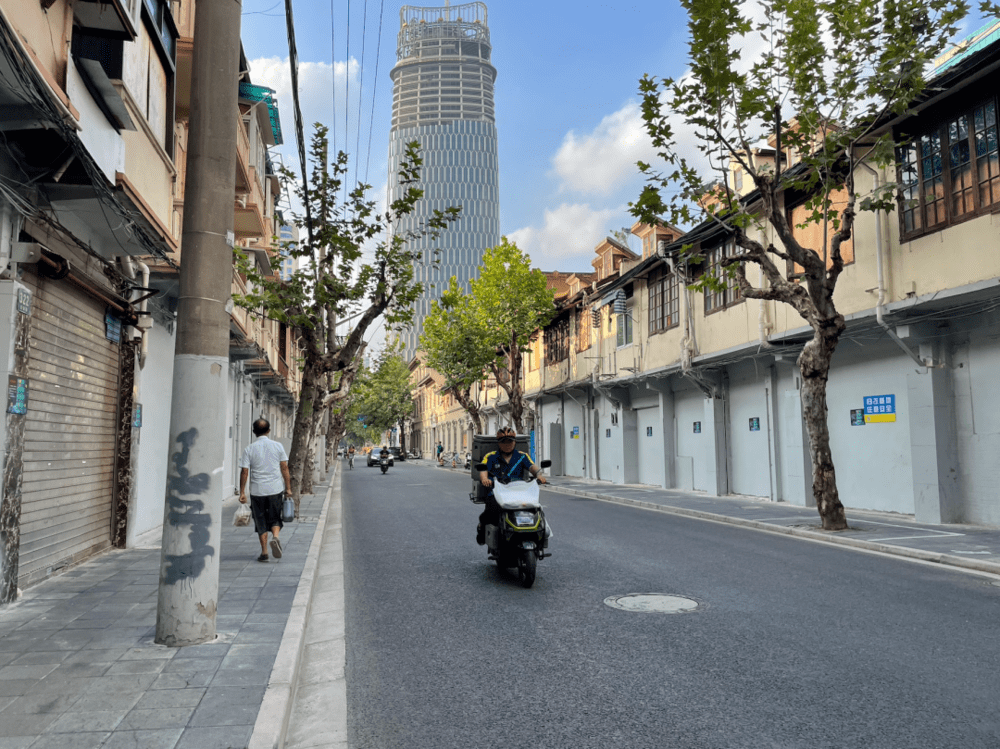

同时,老西门慢慢不那么热闹了。马路上没有人,只有路过的电瓶车。原先的居民构成了大家爱说的烟火气,可随着居民的离开,也一并消失了。

肇周路

摄于2019年6月22日

有一天我和我妈在中华路上散步。她忽然发出了一声感慨:“老西门老冷清额”。她说最近去了金桥的朋友家,那里好热闹,夏天马路上还有人坐着吃饭——这不就是以前的老西门嘛。

她又说,原先住在方浜中路的朋友动迁后,搬到塘桥一带去了,“伊拉最近大概来过大兴街了,讲大兴街哪能嘎冷清。”

现在的大兴街、江阴街路口

没想到还有外区人和我们有同样的感受。7月8日,Jeremy发起了名为“动迁中的老西门”的活动,这是“C.A.T海派文化写生”的系列活动之一。有25人参与,一起在复兴东路以南、文庙路以北区域行走,同时在静修路写生。用现在流行的话说,就是City Walk。

Jeremy发起的老西门活动以及活动回顾

活动的开场白里,他说自己提前了活动日期,因为怕等不起。

“年头扫街时听到邻里街坊在聊动迁的事,年中看着他们一点点往外搬走,再到石头封门。再不带大家走走,这里或许就会被围住或者成为平地。”

Jeremy并不是老城厢居民,他是土生土长的90后卢湾“男小歪”。

以前他的活动范围集中在复兴中路以西。所以3年多前,当他听说了老城厢的征收,一路从金陵东路往老西门走,误打误撞走进金家坊的时候,感觉到的是惊讶,“哪能上海还有格种房子?”

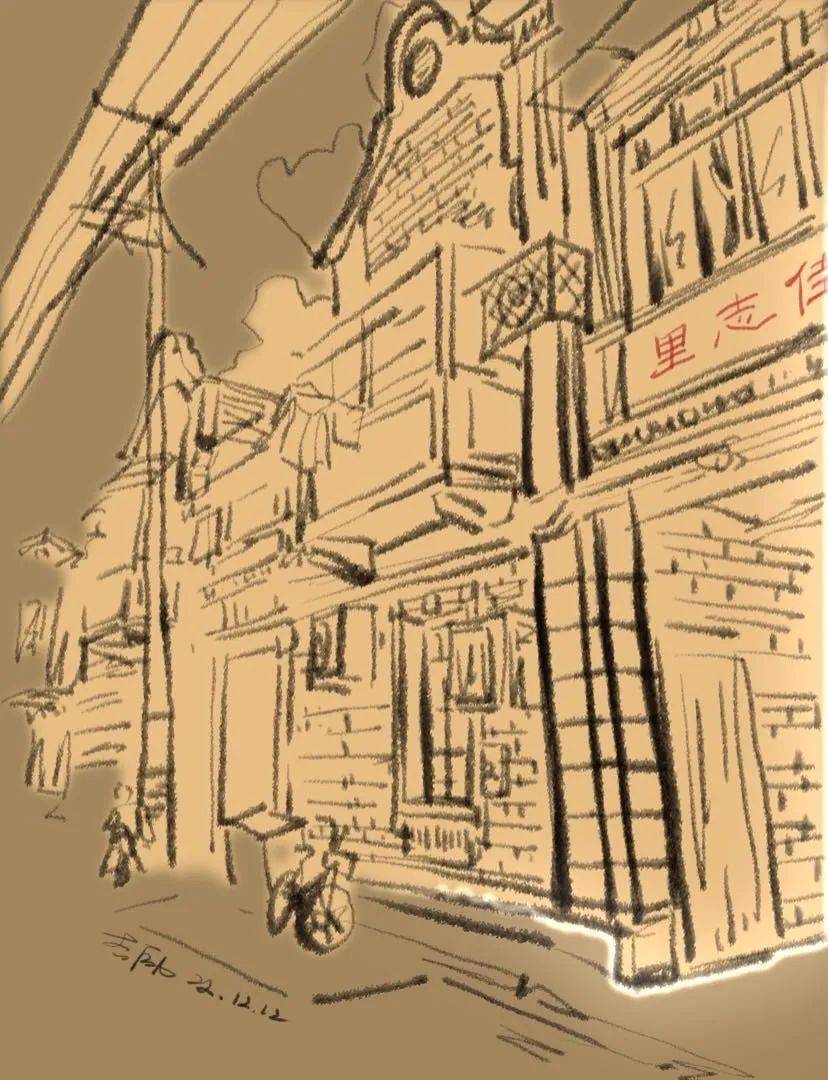

Jeremy画的梦花街佳志里

他曾经住在复兴中路、马当路的永裕里,大致位置就是今天的新天地时尚购物中心,石库门房子。“弄堂分得很清爽的,几乎每栋一样,像现在联排别墅。”但老城厢的房子不同,“密、杂,风格比较多”。

他遇到了从小住在贻庆街的吴叔,吴叔带他看金家坊一带的房子,和他讲了自身在这里的历史。(老城厢-在贻庆街坚守的上海爷叔)

也是这一次的行走,让Jeremy真正“入了坑”,寻到了观看城市的另一种角度。

“20多年前,我家搬迁的时候,我还没有多少感知。但我越来越感觉到,我从小生活的城市变了,它在不断变新。我想要去记录,去抢拍,也鼓励大家用画笔去描绘城市的过去、现在和未来。”

确实需要抢,8月24日,他带我去金家坊的时候,金家坊地区的西边已经是废墟,只留着一栋建筑。

“也许是这里唯一保留的(一栋。)”

8月24日,Jeremy站在金家坊的废墟前

Jeremy不是生来就对城市历史感兴趣的,我也是。很多人都是在亲历或目睹了动迁的那一刻,才开始关心城市的变化。

孔乙己

现在,我走在上海街头,常能看到“原老西门**”、“原文庙**”、“原梦花街**”的店招,它们四散在城市各处。

但孔乙己还留在原地。

这是一家主打绍兴菜、绍兴黄酒的饭店,位于老西门学宫街。这是一条只有100多米长的单行道,极窄。

这种“窄”对老城厢的居民来说习以为常,但对专门来吃饭的食客来说,就没有那么友好了。不管你是从文庙路左转进来,还是从梦花街右转进来,老城厢的小道都是踏进“孔乙己”的序言。

文庙路、学宫街路口

老板杨金宝祖籍绍兴。1999年,孔乙己开张营业,最初只有一层楼面,是个喝酒、吃简餐的地方。他现在回忆起当时的选址,都觉得是种失误。

他说自己年轻的时候光有一腔勇气热情,选址的时候,脑子里只想着一件事:“阿拉卖黄酒嘛,就想此地可能浙江人多。”

“原先文庙路上有打太极和早锻炼的人,都是浙江人呀。”

孔乙己所处的位置,曾经非常热闹。“从梦花街到学宫街到文庙路,是作为驾驶员考试路线的。因为这条路上人太多了,又窄,又有小摊贩。有人支个躺椅躺在路边,还有生煤球炉的。”

1993年的学宫街

截图自秦兴培的视频《上海印象1993年》

热闹是热闹,市井气拉满,但热闹的是街坊邻里,不是现在商圈的概念。在大众点评和手机导航不普及的年代里,人们找不到这里。

杨金宝说自己已经忘了当时怎么找到这里开店的,“选址的时候,莫名其妙走到这里来的”。

但他觉得也是一种缘分,小时候他住在城隍庙附近,丽水路,70年代上的是福佑路第一小学。学校没有游泳池和操场,上体育课要到文庙来。“文庙那个时候不收门票,任何人都能进。暑假来参加游泳班,学会了游泳。”

正在进行改扩建工程的文庙

当年选址也有合理的地方,来打酒的街坊邻居很多。孔乙己一楼单开了一个小门,专门零拷黄酒。

那一时期,来得多的还有日本人。

“00年就有日本人来了。日本人真的很奇怪,他们跑进店里,走到这种小弄堂里,兴奋得不得了,感觉看到了上海的原生态。”

其中有一个日本人叫海原修平,是摄影师,他比杨金宝来得更早。

海原修平1995年第一次来上海,他惊奇于老南市的日常景象——狭窄的道路,连成一片的里弄房屋,道路旁的小商贩,人来人往掺杂着各种声音和味道。他听说未来这里将重建,“重建”两个字让他感受到了紧迫感。

“如果不以某种方式记录的话,这个时代将彻底消失,重建后定是一座座钢筋水泥筑成的高楼大厦。这时,我感到了紧迫感,仿佛自己的家乡要遭受同样的命运”。

以上文字来自他的摄影集《消逝的老街1996-2000》,这本全是宽幅黑白照片的摄影集,是海原修平1996年起拍摄的南市街道里弄。

1996年的文庙

翻拍自海原修平的摄影集《消逝的老街1996-2000》

杨金宝当时不懂,他为什么要拍这些,“觉得老戆的”。就像秦兴培在90年代将DV对准上海的道路和普通人一样,那个时候,人们不能理解这个行为,拍照要拍的应该是一室户、两室户的新家,那才是扎台型的物事。

但现在我懂了。不仅懂得了海原修平当时的紧迫感,也理解了日本客人穿过重重小道找到孔乙己时候的兴奋感——商场连锁店、预制菜吃多了,穿越老城厢的吃饭体验才是独特的。

海原修平也拍下了孔乙己开张之前的学宫街,这张照片没有收录在他的摄影集里,却被他放大装裱之后送给了杨金宝,现在挂在孔乙己的二楼。

杨金宝指着照片告诉我,画面的左边是文庙路,中间的塔属于文庙,那个时候孔乙己这栋楼还没有建起来,这里还是个蟋蟀市场。

挂在孔乙己二楼的海原修平90年代拍摄的学宫街、文庙路路口

孔乙己的楼属于文庙建筑群的一部分,位于现文庙东墙边。2010年,孔乙己吃下原先开茶室的2、3楼,变成一家酒店,开始盈利了。

不过过去一年,杨金宝又遇到了新的难题。去年下半年开始梦花街地块陆续动迁,周围的人没了,生意也淡了些。

工作日中午,只上座7成。空下的桌子,曾经是周边的居民,甚至“城隍庙三牌楼、四牌楼那边”的老顾客,每家人家里总有人来客往,孔乙己人均百来元的定价,是合适的选择。

开店之初,“孔乙己”靠零拷酒补贴餐饮。现在是餐饮反哺零拷酒。

“(人都)动迁掉了,还有的人太老了,有的人已经老去了。”

“原先我们有很多80多岁拄着拐杖还来打酒的人,没了。”这个画面竟然真有一丝鲁迅笔下孔乙己的意味。也像老城厢的命运,又是一种生活方式的终结。

我最近一次以食客身份去孔乙己是在上个月,晚上7点多,文庙路上安静、昏暗,没有人烟。抹黑走着,感到“吓丝丝”。

直到拐进学宫街,看到孔乙己的大红灯笼高高挂,才有了一种确认感。

夜晚的学宫街,画面左边是孔乙己

杨金宝也感受到了这种“吓丝丝”,晚上他从文庙路走进来感觉到的是“压力和恐惧”,偶尔还会泛起一股心酸。他觉得这或许是浙江人的忧患意识,“担心再这样下去,对店的影响会进一步加深”。

即便2025年文庙改扩建之后,这里会有新的气象,可孔乙己还得熬两年。

走进孔乙己店里,一切倒还是原先的样子,一种属于老式桌头菜特有的闹哄哄但亲切的感觉。哐哐的碗筷声、干杯声、聊天吹牛逼声掺杂在一起,和朋友聊天都需要稍微提高一些嗓音。

可是吃完饭,从学宫街、梦花街走回中华路,寂寥感再现。孔乙己再往北,原先的图书批发市场已经推平了。配合着文庙的改扩建工程,这里是一片工地。除了中华路口还有两三家店亮着灯,这里已经没有人了。

上图为8月23日的梦花街、曹家街

下图为9月7日时,路口的几家店也搬走了

路过此地的人,总不免要生发感慨和回忆。两个爷叔走过梦花街,互相说起来对老西门曾经的印象,“闹猛哦,我记得90年代第一趟骑脚踏车经过此地,cn堵车哦”。

晚上9点05分,孔乙己的灯笼灭了。

这块区域,彻底暗了下来。

光辉皮鞋店

过去十年里,我看着肇周路、吉安路片区发生了变化:

翠湖天地盖到5期,星巴克每隔几百米建一个,盒马入驻;

阿婆豆浆结束;

耳光馄饨换到黄家阙路,又开了分店;

辣肉丝面馆的老板又开了“逸桂禾”,最后和大肠面馆一起“打包”进了“南六广场”;

大肠面和逸桂禾,现在都位于西藏南路、肇周路口的“南六广场”

1993年开始营业的“河南拉面”先是扩张了门面,然后搬去了石泉路(最近又回肇周路了);

河南拉面在肇周路、吉安路口开了近30年,现在在原址斜对面重新开张,叫“肇周拉面”。图片摄于2021年4月

法藏讲寺隔壁的香烛店没熬住,变成了Beer temple,而后吉安路征收,店开去了长乐路。

老实说,要不是因为近在眼前而一口气记下了上面的变化,有些变化我已经忘了,因为人会慢慢适应新的街景,时间久了,原先的样貌就模糊了。

空间感的改变,曾经让我迷失。阿婆豆浆所在的弄堂消失了很久后,有一天我走在肇周路上突然迷了路。因为新的高层建筑建起,马路拓宽,原先的空间感荡然无存。我一时间在熟悉的街区,没了方向。

原先阿婆豆浆对面的弄堂,现在也在施工中

至于吉安路,北段现在是翠湖天地和湖滨道购物中心,南段还维持着原先马路的尺度。它和老城厢接壤,属于前卢湾区。

过去几年,我开始对吉安路熟悉起来。

我采访过300弄里上海最后一代倒马桶工赖银娣,她最多的时候一天要倒101只马桶,“客户”所在区域遍布肇周路、顺昌路、吉安路、太仓路。

我和125弄门口摆旧货摊头的爷叔闲聊过。2年前弄堂还没推倒,我坐在125弄口,看马路对面一桌爷叔坐在翠湖天地五期的上街沿茄山河。

2021年7月

这种在公共区域茄山河的行为,发源于以前的里弄生活。几十年前,上海居住空间逼仄,弄堂是每户人家延伸出去的半开放空间。

随着城市改造,原先的弄堂拓宽变成了车道,在大部分居民搬走之后,常常只剩几户人家,这个时候上街沿就是他们的专属客堂间,而整条马路都是他们的全息窗景。

去年,济南路上还有户居民这么干。电风扇、八仙桌、镜子、碗柜全都露天在外。每次走过,我都要欣赏一番这个布局。

济南路,摄于2022年10月

光辉皮鞋店也是这样,根据太阳方位的不同,老板王金文总会在马路东面或西面,摆上一张小方桌,支两把椅子。以前我没注意过这家店,因为征收前的吉安路太过热闹,它在一众小店之中并不突出。

8月21日,王金文的上街沿“客堂间”

直到过去2年,在吉安路所有居民、商户一点点搬走之后,它慢慢显现了出来。今年,吉安路上只剩下法藏讲寺和光辉皮鞋店了,这个时候,它就变得不能忽视。甚至我一度产生了一种错觉,光辉皮鞋店是老西门地区的新地标。

2021年10月的吉安路

光辉皮鞋店挂“清仓”挂了一年多,到4月,它的卷帘门也拉上了。只是在卷帘门外放了十来双鞋。我以为挂这么几只拖鞋,只是一种象征性的仪式罢了。

光辉皮鞋店。左图摄于3月17日,右图摄于4月3日

直到8月,我和王金文在上街沿从正午坐到天黑,才明白一直还有人来。有些是附近工地的工人,有些是专门骑脚踏车来的老主顾——毕竟它也在吉安路开了二十几年。

王金文是70后,鞋店也是他的家。他说他外婆年轻时就住在这里了,家里人最多的时候三代同堂。他毕业后曾在英雄打字机厂工作,后来下海开了这爿鞋店。

他忘记是哪一年开店的,但他确信“比河南拉面晚”。在爱企查上,光辉皮鞋店始于1997年。

吉安路、复兴中路口,路口有原先的清真永丰面馆,摄于2022年3月

“侬坐,侬茶吃伐?”每次我去找王金文,他的开场白总是这样。

我上来就问了个问题:“周围居民都搬走了,你一家头在这里‘厌气’(上海话,无聊)吗?”

我后来意识到这个问题有多蠢。8月的一天,我在吉安路坐了5个多小时,期间坐下茄山河的人有4个,几乎每个小时都有人来。我看着王金文一把一把椅子搬出来,又一个一个茶杯斟茶。

来者有以前的邻居,有把车停到吉安路上歇脚等人的司机,有隔壁法藏讲寺的师父。

还有很多路过的人和他打招呼:以前在济南路开美甲店的小姑娘,正准备重新开张的河南拉面店老板崔陈义,从寺里出来的女士,甚至还有外卖小哥。我觉得经过这条街的人,似乎没有他不认识的,他根本不“厌气”。

“现在天热,人少点。天不热,是早上一批,中午一批,夜道一批。”

甚至半夜都有人来。“有趟年三十夜里还要热闹,都是3、4点钟排队,要来(法藏讲寺)烧头香的人。”

那一天我坐在街上,第一次发现原来吉安路的房子都有老虎窗,这是我作为路人从未注意过的。我看着太阳慢慢落下,远景是新天地板块正在建起的高楼。

吉安路的房子都有老虎窗

由于一直有人来,我和王金文的对话总是断断续续的,对吉安路过往的了解也还是模模糊糊的。

直到傍晚,他盘腿坐在我对面,突然发出了一句感慨。

“其实搬哪里,都没有这里好。”

“全世界最好的地方。”

“你如果到了别的地方,没这么方便的。上次我们碰到个新加坡的,他说新加坡都没这里方便。”

我忽然想起,我第一次认识他的时候,半个小时里他说了6次“商不成市”。老城厢及其外围一带,靠着自发的力量慢慢形成了小商业形态,它不高大上,却让居民可以在街道上随手购买日常所需。每个街区都有自己的理发店、五金店、烟纸店。

黄浦区永年路,就曾是这样一条充满小商业形态的马路,摄于2021年8月25日

用《全球城市,地方商街——从纽约到上海的日常多样性》书里的话说:

“购物者、店主和附近居民既决定了街上的货品和服务的种类,也决定了社会氛围。一种街道,商店售卖昂贵服装,咖啡馆提供卡布奇诺;还有一种街道,小贩直接朝着大街开,售卖面条和馒头。两种街道的名声大不相同。商店的内部空间和街道的公共空间影响着邻居和陌生人之间的互动。”

虽然不住在吉安路,但在旧版吉安路的尾声,我似乎获得了一种邻里感。

在王金文发出感慨之后,他之前说的过往画面开始浮现在我眼前:

“80、90年代辰光,国庆要到外滩看灯,格辰光西藏南路封路的。小朋友就拿着充气榔头一边在路上走一边敲来敲去,瞎敲呀,不认得的也在敲。”

“90年代大庆剧场在的时候,翠湖天地没有的。我们在大庆剧场看完电影,就去富民面馆吃面。富民面馆,最早你知道在哪里伐?太仓路、嵩山路。格辰光便宜,几块钱。”

大庆剧场现在变成了新天地太平湖。富民面馆在新天地商场底下短暂营业后,现在开在蓝村路上,门口挂着牌子“原卢湾区太仓路富民面馆”。

在1989年的地图上,我找到了“大庆剧场”,翻拍自1989年的《上海市商用地图册》

虽然过去的吉安路还在王金文的眼前,但他也很想得开。他觉得新旧交替之际所产生的冷清和不便利,只是暂时的。“再过个3、5年,就又方便了。”

坐在边上的法藏讲寺师父给出了更有哲理的解读:“不破不立”。

这一天的夜幕降临,我们一起走去新天地吃了老乡鸡。

吃饭的时候,我又问了王金文一个问题:“会不会有一天再经过吉安路的时候,看不到你了?”

他咽下米饭,点了点头,“有可能”。

又是一个蠢问题。

尾声

这个稿子于我,可以说花了二十多年才成。它有着我二十多年过往人生的点滴,有我和我的同学、父母、朋友,一起经历过的岁月。

在上海这座城市生活的人,很多人拥有同样的岁月,不少人也是在亲身经历后开始更多地关心城市的变化。

在“城记播客”《城市更新中的你我ta》一期中,从事社区营造工作的金静说:自己跟城市的情结,开始于城市的大动迁。她外婆家曾经在文庙,吃饭、买东西都能在附近完成。

“这样一种距离感, 一夜之间不见了,会有一种恐慌,不知道会变成什么样,会不会很陌生?”

但金静后来发现,不仅是她,每一个曾经居住在这片土地上的人们对于家园和邻里的记忆,都被紧紧包裹在脚下的土壤之中,等待某一天在他们的心里生根发芽。

老西门的这个时刻,或许是百年来最孤独的时刻。马路的尺度在变化,路名在消失。老城厢正在成为一个记忆中的片区。

有一天,我走在熟悉的街道,脑子里突然蹦出很多句子,这些句子的主语都是“我”。我想,我不如就用第一人称来记录下这些吧。

然后,这些句子成了这篇稿子。

本文来自微信公众号:上海市民生活指南(ID:SHerLife),作者:姜天涯,拍照片:姜天涯,编稿子:小泥巴,写毛笔:杨卓