本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:真皮男孩,编辑:Rice,题图来自:视觉中国

十年前的一个暑假,我在肥韬家的电子厂里当 “童工” 。

肥韬是我的好哥们,虽然中学时我和他暗恋的女孩在一起了,他还是不计前嫌让我去他爸的工厂里打工。我很感激他,盘算着拿到工钱后买个小礼物送给女朋友,也算是替他间接送出一份心意。

我告诉他这个表达感激的方法,他回复我一句表达诅咒的脏话。五分钟后,他又若无其事地给我发了一个QQ窗口抖动:暑假作业借我抄一下。

我们的友谊就这样在“隐身对其可见”和“在线对其隐身”之间正弦波动,就像我们之后的人生一样,起起伏伏。

遍地是工厂,丑陋但辉煌

厂长之子的头衔并不能让肥韬驰骋情场,毕竟,在江苏这个富饶的好地方,工厂实在太多了——班主任用粉笔头在教室里击中一个厂长之子的脑门,和奥运射击冠军杨倩击中十环一样简单。

江苏和罗马一样,都不是一天建成的,纵观中华上下五千年,江苏富饶的原因有三:

一、长江之水带来了肥沃土地。随着滚滚长江东流而下的泥沙,流过此处后决定放慢脚步在此定居,长江三角洲冲积平原就此形成,其肥沃程度使其迅速成为农耕文明中的风水宝地;

二、政权南迁带来了商业繁荣。从西晋到唐宋,北方的战事迫使人们一路南下,皇权富贵和平民百姓都像长江里的泥沙一样,路过后便选择在此落地生根。一股不可言说的魅力如地心引力一般,吸引了经过这里的一切;

三、密集水网带来了交通便利。如毛细血管般的河流非但解决了物流配送的最后一公里问题,还让了失去了地形优势的山贼们面临着严峻的失业问题。条条大路通罗马,条条大河通江苏。

虽然经过7500年的冲积,江苏的地形已趋于平稳,新中国的首都也重新迁回北方,上天入地的交通工具改变了物流的业态,但江苏还是在改革开放的浪潮下找到了先富起来的路子——建厂子。

肥韬家的工厂就在这样的环境下应运而生。在那个丑陋厂房的正中间,几个表面被润滑油盘出包浆的机器,不断地吐出标准化的零件,工人们沿着流水线一字排开坐着,飞快地重复着手上的动作。在昏暗的灯光下,第一眼很难分辨出穿着统一工服的他们,究竟是活生生的人还是机器。

说是在他爸的厂子里打工,其实只是以体验生活的姿态,翘着二郎腿坐在流水线的末端,拙劣地模仿熟练工人们的模样,随意地组装出一堆拉高工厂次品率的电路板。之所以能这么轻松,是因为贵为社会主义接班人、祖国未来的花朵的我们相信,和肥韬他爸这家电子厂一样,我们都有光明的未来——我们并未意识到,从某种意义上来说,我们也只是工厂流水线上的一个零件罢了。

走神的功夫,我又不小心拗断了一个零件,趁无人注意,我把零件偷偷塞进了口袋,带出肥韬他爸的工厂,扔进了垃圾桶。

在彼时的江苏,资本不是致富的终极奥义,实干才是。因此,处在创业初期的厂长们也和工人一样,以另一种形式艰苦奋斗着。肥韬他爸雇不起MBA职业经理人,也不会玩弄金融的杠杆,只能一个人就是个队伍,当一个斜杠青年——有潜在客户的时候他就是销售,有货物要交付的时候他就是司机,安装机器的时候他是技工,发工钱的时候他是财务,招工人的时候他是HR,招不到工人的时候他就是工人——瘦削的厂长混在流水线里毫不起眼,一个个零件把厂长之子从“韬”养成了“肥韬”。

正因如此,相对于过亿的身家来说,江苏厂长们的消费观却是克制而朴素的:他们造型过时的虎头奔开了十几年也没报废,表面真皮开始脱落的手包里放着磕瘪了的保温杯;比起谈生意时不得不吃的山珍海味,他们更喜欢吃自己烧的小青菜和土鸡汤......他们的厂子没日没夜地生产着一种叫做 GDP 的东西,却很少用消费来为江苏的 GDP 进一步添砖加瓦。

江苏腾飞经济的底色是复杂的,江苏人民口袋里真金白银的代价,是工人们日日重复的单调循环,也是厂长们来回奔波磨破的鳄鱼皮鞋。 只是短暂地体验了一个暑假的工厂生活,肥韬就放弃了继承家业,决定好长大后当一个老师医生公务员警察——随便什么都行,只要不当厂长。

经济的绿洲,文化的沙漠

去北京上大学后,我深刻认识到了江苏制造业的输出强度之大、范围之广。在北海公园荡起双桨后,我发现推开波浪的小船儿上写着“江苏xxx造船厂”;在商场负一楼的精品超市买完水果称重时,那个精确到小数点后三位的电子秤印着我爸工作的公司的名字;就连去电影院看一场《环太平洋》,都能看到江苏常州产的共和国机甲暴风赤红和怪兽在殊死搏斗。

但和制造业输出不匹配的是,江苏的文化输出似乎暗淡了许多。班里的云南同学会唱歌,石家庄同学爱摇滚,京津同学一开腔就是相声,川渝同学一开口就是freestyle,东北同学能把教科书在指尖转出二人转的风范,西藏同学每到夜晚都在广场上围成一圈载歌载舞。就连同为经济强省的广东同学,都能随口来一首粤语歌。

轮到我这个江苏人在新生班会上自我介绍时,我思索了很久,“我的特长是......解数学最后一道大题。”一阵沉默后,后排传来了几声干笑。

美国社会学家 W.F. 奥格本曾提出一个概念—— “文化堕距” (culture lag):在迈向现代化的转型过程中,社会各个组成部门之间的变迁速度并非一致,物质与技术的变迁速度,往往要快于制度与观念的变迁速度,其实质是物质的剧变与文化的渐变之间的脱节。

江苏的“文化堕距”之所以如此之大,纵观中华上下五千年,原因还是有三:

一、区域文化对外输出的前提,是对内首先得统一。有的学者把江苏文化分为“四主区”和“三亚区”,有的学者把江苏划分为四大文化区和八大文化亚区——从两千多年前三个江苏人项羽、刘邦、韩信开始掐架到现在,江苏的文化从未统一过;

二、江苏文化不够外显,缺乏鲜明的特色。江苏传统文化的繁荣并没有延续到新时代张扬的青年文化中,在音乐、舞蹈、艺术领域始终秉承着沉默是金的精神——也许江苏文化的特色,就是没有特色;

三、高质量的应试教育进一步挤占了艺术教育的空间。为了面对高考数学江苏卷的挑战,数学老师总是在音乐课闪现,告诉我们音乐老师生病了——这片土地搞垮了几代艺术传道士的身体,直到江苏高考并入全国卷。

即使在这片文化沙漠中,从小看《我为歌狂》长大的我们还是有个音乐梦。我们一起学了一整个暑假的乐器,我学了民谣吉他,他学了架子鼓,我们学了一首入门歌曲《莫名我就喜欢你》,我们莫名地喜欢艺术,艺术却莫名地不喜欢我们——我照着乐谱还是越弹越离谱,而他练了这么久,发现自己连游戏厅里的太鼓达人都玩不明白。

尽管如此,上大学后我和肥韬还是疯狂地翘课去搞文艺活动,试图用这种方式把被数学老师挤占音乐课的时间抢回来。

我在上大学里积极加入了各种文艺组织,以幕后组织者的角色看那些外省人在舞台上发光发热。即使只能在节目间隙以道具组苦力的身份才能摸上两下乐器,即使只是站在黑暗中用最耀眼的追光照亮他们,但我还是感到了解脱和释放——从高考数学江苏卷中,从小时候住过的机床厂家属院中——某天深夜活动办完,我把微博签名改成了“我们活过的刹那,前后皆是暗夜”。

在省内的南京上大学的肥韬,也试图在这片文化沙漠中开垦出一片绿洲。他靠着坚持下来的架子鼓学习加入了学校的乐队,他把留了二十年的平头烫成小卷,把短袖的袖口挽起两下以露出大臂上的纹身贴,把破洞牛仔裤裤腿塞进锃亮的马丁靴。他在只有16G内存的iPhone 4里存满了《爆裂鼓手》一类的音乐电影,在吃午饭时用木头筷子打出食堂的最强音——某天演出完,他把微博签名改成了“填充乌鸦乐队鼓手”。

每年暑假,我们回江苏老家后都会相约去酒吧喝上两杯,看看 live 演出,在一堆蜘蛛侠手势中,我们骄傲地压下大拇指把摇滚手势举过头顶。不出意外的,这里连最出名的酒吧都是用废弃的工厂改造的。酒吧的名字叫“锅炉房”,里面真的有一台锅炉不时会冒出蒸汽,和填充乌鸦一样不知名的乐队在里面唱着朋克,给这座苏南小城带来一丝蒸汽朋克的气息。

流水的家族企业,铁打的江苏孝子

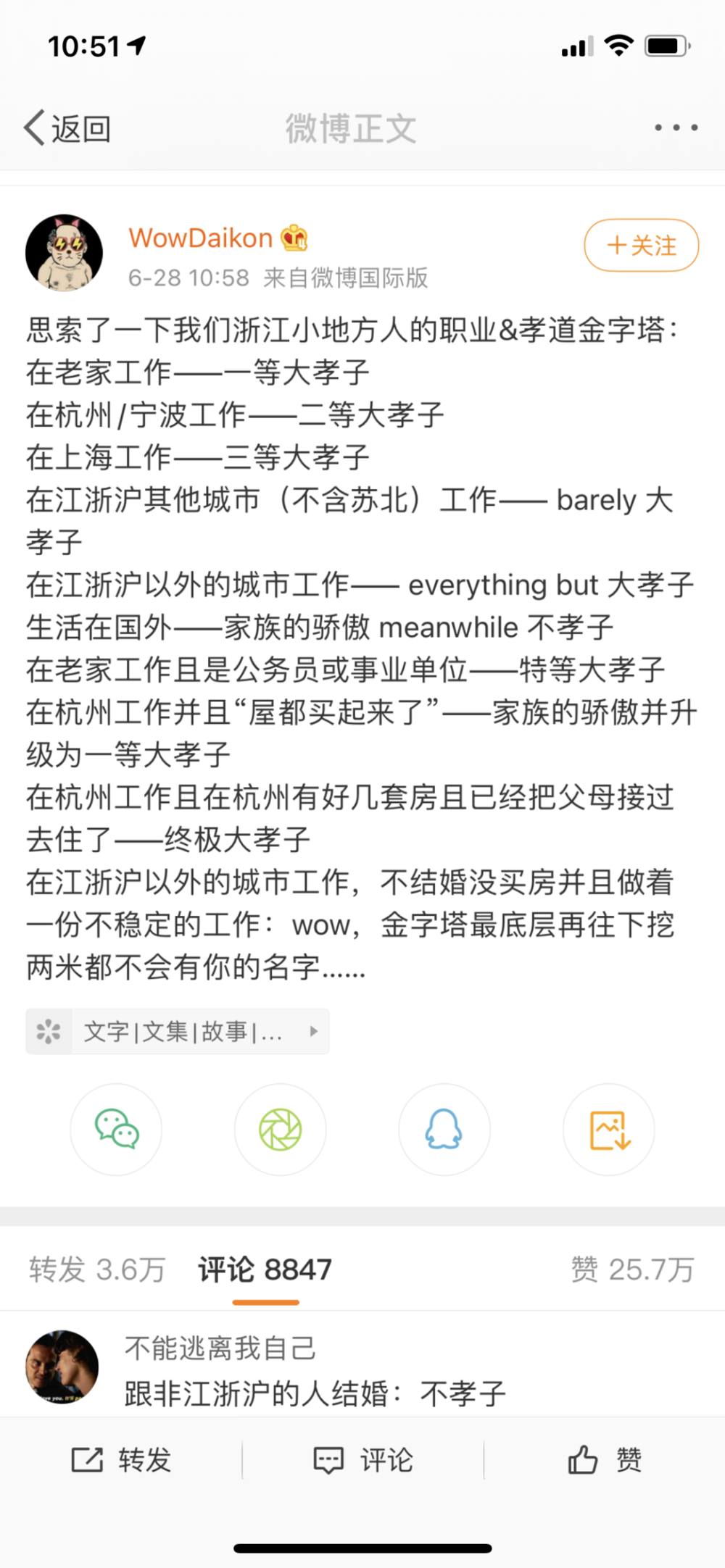

东北虎厌倦了吃野味的丛林生活,来了一场说走就走的旅行;大象拖家带口地离开故土,浩浩荡荡地开始北漂。得益于交通的发达,人类的迁徙不像动物一样,一走就是一辈子。但不管复兴号怎么提速,都很难提起一个江苏人离开家乡去闯四方的兴趣——毕竟,对于那些祖上积德的厂长之子来说,恪守孝道,守护住祖传的老厂房,便是最有用的财富密码。

在江苏南部某些制造业发达的神秘乡镇中,人均可支配收入并不是衡量富裕程度的唯一标准,暂时不可支配的不动产才是那些低调贵族背后的金山银山。打开小红书职场频道,有人晒字节跳动的工牌,有人分享教培行业被裁的经历,只有厂长之子们的焦虑别具一格——如何管理好家族价值过亿的工厂?

身边的厂长之子们面对这个凡尔赛课题不约而同地选择了一个答案——孝。只不过,江苏的孝道,不只是给爸妈洗一次脚捶一次背,也不只是给家族延续香火,而是帮助他们守住家业,让祖传的工厂世世代代地运转下去。在加拿大留学归国的A,毫不犹豫地把学到的企业管理知识运用到管理家里的发动机厂上;想去日本学动漫的B,在疫情导致出国计划泡汤后飞快回归三次元,和父亲一起奔波,为家里的拖鞋厂拉订单。

而这份赤诚的孝心,究竟是因为血脉和亲情,还是在向家族的资本低头,父辈们从不在乎——金不换的回头浪子,早晚要摇身一变,从厂长之子成长为真正的厂长。

在这个用江浙沪孝子们一片孝心建造的孝道金字塔里,我和肥韬不断地找寻着自己的位置。我曾以为和肥韬他爸的电子厂一样,我们都有光明的未来。但我只猜对了开头,没猜对结尾——我们确实和他爸的电子厂一样,只不过,他爸的电子厂倒闭了。

我在北京读完研后,留在了这个江浙沪以外的城市,把 “不孝子” 三个大字刻在了家族的耻辱柱上:我签了一纸不是终身雇佣的合同,在一家不是“国”字头的广告公司上班,做着一份没有北京户口的工作;深夜下班后我回到家,不,在父母眼里,房产证上没有我的名字,就不配被称为家。

而肥韬在他爸的电子厂倒闭后,仍在摇滚之路上坚持了一阵子。他继续在 livehouse 里给乐队暖场,在音乐节上高举摇滚手势pogo。但最终,他们的乐队没有等来夏天,在冬天就解散了。他吸了一口南京,吐出的烟圈消散在南京新街口的夜里 —— 一起消散的,还有他无声爆裂的音乐梦。

不管是我为歌狂的肥韬,还是想当广告狂人的我,都狂得了一时,狂不了一世,刻在江苏人骨子里的孝道,总有一天会被唤醒。

那天我和爸妈去自驾游,下车后我抬头看了看景区大门——“中华孝道园” 五个大字,赫然在目。我幡然醒悟:也许欣然接受父母的馈赠,让他们安心,也是孝道的一种。我毅然辞职回家,在我摩拳擦掌准备继承点什么的时候,我再一次幡然醒悟:Damn,我家没厂。

另一方面,肥韬也在毕业后剪回了平头,穿上了polo衫,决定回家当一名人民教师。拿到教师资格证的那天,他在他爸倒闭电子厂的门前下定决心孝顺家人——毕竟,电子厂那块价值过亿的地皮,还是他爸的。

虽然最终什么也没继承,但当我们每天六点准时到家和父母共进晚餐的时候,父母那欣慰的神情让我们意识到,我们已经爬到孝道金字塔的顶端了。

结语

回家工作的我,在一个十点入睡的夜晚,把微博签名改成了《飞天小女警》里的一句台词,“小镇的一天又过去了”;

当了中学老师的肥韬,在一个六点起床的清晨,把微博签名改成了“前 填充乌鸦乐队鼓手”;

两个江苏孝子起伏的人生暂时归于平静。

本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:真皮男孩,编辑:Rice