本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Aaron Hirsh,题图来自:视觉中国

在阿尔贝·加缪(Albert Camus)的《鼠疫》(The Plague)这本小说中,面临席卷阿尔及利亚城镇的瘟疫,虔诚的耶稣信徒帕纳卢(Paneloux)神父站在讲坛上,宣扬着这场灾难的意义:“这场带来苦难和死亡的瘟疫是为了我们,为我们指明方向而出现的。虽然看着孩子们在受难就像嚼着苦涩的面包,但是如果没有精神上的面包,我们的灵魂可能会因精神饥饿而湮灭。”

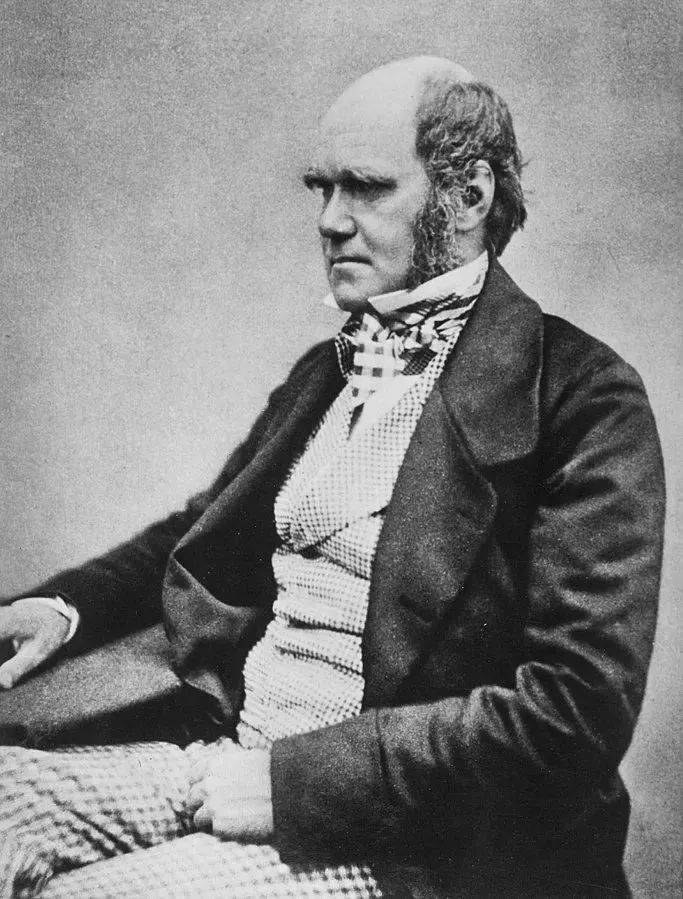

自年轻时起,查尔斯·达尔文(Charles Darwin)也在思考苦难和死亡的意义。他在《物种起源》(On the Origin of Species)这本提出了自然选择学说的著作中总结道:“于是,从自然界的战争中,从饥饿与死亡中,我们能想象到的最高等的物体,即高等动物的诞生,便随之出现。”

隐藏在达尔文的自然选择学说中的思想是:生命是以死亡为代价的。做任何事都需要付出代价,生命亦是如此。生物体经过漫长的演化而逐渐具备了复杂的机体构造、对环境的高度适应力,以及其他多样化的能力,这些令人赞叹的品质的演化和形成过程都伴随着一定程度和数量的死亡。

一、死亡可以被衡量吗

在生命演化的过程中,死亡是可以被衡量的吗?这个过程到底伴随着多少死亡?

生物体随环境变化和时间变迁演变成另一个物种,是一个极其复杂的发展过程。为了方便理解,可以在理论上将其简化为一个玩具模型(toy model)。举一个简单的例子:假设伊甸园中生活着一个由10万只同物种的个体组成的种群,并且资源是平均分配的,而每一个亲代只能繁殖一个子代,来接替其在种群中的资源,维持物种的平衡。但是,物种不是一成不变的,当其演化时,伊甸园中又会发生什么呢?

如果一个个体从出生就携带着一个基因突变,这个基因突变使得它可以更好地隐藏、更高效地觅食或猎食,或拥有更强的搏斗能力,有助于它的生存与繁殖,那么我们暂且称该突变为“有利的基因突变”。

要想使这种新型基因突变出现的概率从十万分之一提高到十万分之二,携带该基因突变的个体就必须繁殖两个而不是一个子代。但是,有限的资源限制了种群的规模,该种群需要稳定在10万个个体。因此在该种群中,要想增加一个携带有利基因突变的个体,就得减少另一个未携带该突变的个体。为了种群整体的发展,它必须“死亡”。这意味着,新型基因突变在该种群(10万个体)中每增加1%,就对应着1000个“死亡”。为了使新的基因突变能够分布到整个种群中,也就是演化生物学家所说的“使基因固定下来”,就得有额外10万个“死亡”。物种的演化需要“死亡”作为交换。

需要额外指出的是,有利基因突变概率的增加,对应的是“旧”基因(不能适应环境的基因)的消失。这些未携带新突变的个体不能再繁殖后代,这个亲代的谱系也就走到了尽头。虽然这不是严格意义上的死亡,但在本质上,对于可能成为父母或后代的个体来说,都意味着死亡。

在本质上,几乎所有的动物都是二倍体,都含有两个染色体组。因此,许多新的基因突变只是半显性的,也就是说生物体最终表现出的性状或行为方式是新突变与其他基因拷贝相互“妥协”后的结果。如果将这些生物本征特性添加到计算模型当中,生命与死亡之间的关系依然如此残酷。

著名的人口遗传学家霍尔丹(Haldane)就针对二倍体生物提出过一个简单的数学模型,并据此估计了将一个有利的基因突变分布到整个种群中所需要的额外死亡的数目:对于带有半显性突变的二倍体生物来说,额外死亡的数目是一代种群规模的30倍(这个数字也被称作霍尔丹因子)。这个结果要远远高于之前由简单的玩具模型推断出的额外死亡数目(仅是一代种群的规模)。

在这里所提到的“额外死亡”是指有利于提高整个种群中的基因突变(适应环境的突变)概率的死亡,也是“有用的死亡”。因此,从生物演化的角度看,在恶劣的自然环境中,这些死亡似乎并不是没有意义。

对于人类演化来说,黑猩猩和人类共同的祖先是一种四肢行走的猿类,它的骨骼很像现代的黑猩猩,最重要的是,它的脑容量与黑猩猩的相似,但小于智人的脑容量。据估计,从上述共同祖先演化到智人,几乎都涉及了基因突变(适应环境的突变)概率在原始人类物种中的增加。

我们还不能确切地知道在这个演化过程中究竟有多少自然选择所“偏爱”的基因突变,但是根据近期发表的有关人类和黑猩猩基因组的分析数据,我们可以粗略计算,从猿类祖先演化到智人的过程中,经自然选择被留下来的是100000个基因突变。

基因序列分析技术也能估算出从猿类到智人的演化过程中整个谱系的种群规模。很显然,这个数目在数百万年的演化期间是动态变化的,既有种群扩张的时期,也有比较严重的瓶颈期。一个合理的折中结果是,一个种群有大约50000个个体。

在前面提到的霍尔丹模型中,新型基因突变会从单一拷贝转变为主导基因,并最终固定下来;这个过程伴随的额外或有用死亡的数目大约是一个种群数目的30倍。

根据自然选择的基因突变数目、种群规模以及霍尔丹因子,我们就可以估算出从猿类祖先演化到智人所需要的最少的有用死亡:100000(自然选择的基因突变数目)*50000(种群规模)*30(霍尔丹因子)=150亿。

至少150亿个额外死亡(有用死亡)——这不是一个容易让人接受的数字。

而从猿类祖先到智人的物种演化过程中,如果不考虑是否有利于提高基因突变概率,一共有多少个体死亡呢?以黑猩猩祖先与人类祖先分离以来的时间(参考考古学和遗传学的研究结果,约为700万年)为基础,根据所估计出的种群规模(50000)和平均世代数(700万年/20年=350000),我们可以估算出,总的死亡数目为17.5亿。

但是,用于人类演化的、自然选择所需要的有用死亡数目为什么比总的个体死亡数目还要大呢?应该如何解释这个结果?

二、性与死亡密切相关

在很大程度上,这个结果受到了“性”的影响。基因演化的过程,是在生物体繁殖后代的过程中完成的。如果说一个雄性具有一种有利的基因突变,一个雌性具有另一种位于基因组不同位置的有利突变,那么,在它们产下的后代中,其中一个可能同时带有这两种有利的基因突变,而另一个可能没有任何一种有利突变。

拥有不同基因的后代就拥有了不同的生存能力:带有两种有利突变的幸运儿能够更好地适应环境而生存下来并繁殖后代,而另一个“双倍不幸”的孩子则可能死亡。这时,一次死亡同时增加了两种有利基因突变的概率。

这个结论同样适用于具有两个、三个甚至多个基因突变的双亲。动物之间用于繁殖后代的性行为,使得死亡本身就能促使多个有利的基因突变被最终固定下来。因此,我们可以推断,生命的代价是死亡,但是“性”提高了死亡的“交换价值”。

在达尔文提出的自然选择学说中,经过漫长的生物演化,只有能够适应环境的基因突变才会被保留下来,而被淘汰的基因最终“死亡”。自然选择学说并没有试图“美化”生物演化过程中残酷的死亡与苦难。

在达尔文的生命晚期,一场流行病彻底转变了他对于死亡的看法。身为父亲的他眼睁睁地看着自己疼爱的小女儿安妮(Annie)遭受着猩红热和可能是结核病的痛苦,安妮的死亡更是直接完全冲击了他的信仰。他不再去维护上帝是仁慈的说法。

从此之后,达尔文对于死亡的看法越来越靠近《鼠疫》的主人公里厄医生(Dr. Rieux)的观念。里厄医生不知疲倦地努力阻止只会带来苦难的流行病,他激烈地反对神父的布道:苦难就是苦难,为什么还要去维护和美化苦难呢?

达尔文没有试图掩盖和美化在生物演化过程中不可避免的死亡,但死亡的残酷也并没有阻止物种演化之美带来的源源不断的乐趣。在性选择学说中,他发现了生命最伟大的表演的来源——生物体繁殖后代的能力。他为“性”在遗传与生物演化过程中赋予了足够的重要性:从猿类祖先到智人的物种演化过程,就是在生物体繁殖后代的过程中完成的。

但达尔文没有意识到霍尔丹和现代基因组学所揭示的“性”的另一方面的意义:在一定的人类演化进程中,“性”显著降低了其所必需的死亡数目。而自然界中的生物也本能地想尽一切办法繁衍后代,它们尽可能让后代拥有丰富多样的基因,希望有更多能适应环境的后代,减少死亡的发生。

回到最初的问题:死亡可以被度量吗?一个个冰冷的数字也许过于残酷,死亡的价值也如同生命一样难以用唯一的标准衡量。比起生物体的死亡,细胞和基因的消亡似乎更容易让人接受自然界的法则:物竞天择。

原文转载自环球科学:

https://mp.weixin.qq.com/s/vPqD4NK4tBpK1uJXaps6og

https://nautil.us/issue/104/harmony/why-do-we-have-to-die

本文来自微信公众号:神经现实(ID:neureality),作者:Aaron Hirsh