本文来自微信公众号:故事FM(ID:story_fm),讲述者:栯铕,文字整理:李士萌,题图来自:讲述者

上期节目中,故事讲到 2016 年的 4 月份,随着南苏丹副总统马查尔的回国,栯铕和他的同事们感到南苏丹的局势越来越不稳定,也是第一次在执行红十字会的飞行任务时受到了当地民众的暴力威胁。

从 4 月到 7 月,整个情况越演越烈,南苏丹首都朱巴城里,到处都是荷枪实弹的士兵。到了 2016 年 7 月 8 日,总统与副总统派系之间的矛盾激化到了顶峰,南苏丹内战爆发。

而接下来的几天中发生的事,给栯铕留下了深刻的创伤后应激障碍,以至于他在之后的很长一段时间都不想再去触碰这段回忆。

1. 战争开始的那一天

7 月 8 日这一天,我刚结束上一次的休假,落地南苏丹,就收到了联合国和红十字会的邮件,邮件里面写道:

种种迹象表明, 7 月 9 日有可能会发生局部暴力事件,因为 7 月 9 日是南苏丹的独立日,所以 9 日这一天,终止所有的飞行任务,建议所有人待在自己的住所不要外出。

鉴于所在地的安全形势,我们在执行任务之初就做好了紧急撤离计划。

计划一:如果我们周围发生局部动荡,但总体可控,我们用代号——Let’s take a walk(我们出去溜达溜达)。这句暗语对应的行动是,我们所有人到酒店附近的美国大使馆进行躲避,大概步行 5 分钟的距离,很近。

计划二:万一局势失控,我们必须撤离南苏丹,就启用另一个代号——Let’s go to Lokichokio(Lokichokio 是肯尼亚的一个小城市)。代号发布 10 分钟内,所有人必须带好自己的应急背包和物品,到直升机前集合。

Lokichokio 距离朱巴的飞行时间大约是 1 小时 20 分钟,一共需要 600 公斤的航油,所以每次任务结束之后,我和同事们都会把飞机加满到这个数值,以备意外发生时可以紧急撤离。

7 月 8 日那天更是不例外,考虑到第二天可能出现的紧张局势,我们开完会之后先是去买了足够 7 位机组成员吃几天的水和食物,然后在下午抵达了机场,给直升机加满了油。

17:10,直升机停稳,做完基本检查后,大家正边聊天边给飞机打蒙布。突然,从我们身后的市中心方向传来了“哒哒哒、哒哒哒”的声音。

所有人都定在那儿,转身看声音传来的方向。我猜每个人内心都在和我一样默念:“这肯定不是打仗,这肯定不是打仗,千万不能打起来,千万不能打起来……”

这时,机械师 Max 说, “这应该是有一对新人结婚在放鞭炮,刚才过来的路上,我看见有人在办婚礼”。

Max 话音刚落,一片排山倒海般的枪炮声响起,我知道,这次肯定不是放鞭炮了。感觉到情况不妙,我立刻转身往车那儿跑,车上有机载电台,我拿起电台就开始呼叫大本营:

“This is Red 304 and 380,we have seven people stuck at airport.(我们这是车辆 304 和 380,有 7 个人员被困机场。)”然后我又重复了一遍。

但电台那边已经没有人了,只有一个系统声音在循环,“To all vehicles, stay where you are. Don't move. It’s not safe in the city. (至所有车辆和人员,无论你在哪,待在原地不要动,现在城市中心不安全。)”

我又反过去给红十字运营主管打电话,电话接通那一刹那,枪声和炮弹声震得我手机差点掉地上。他可能根本没听清我说什么,直接回复,“我们这个地方现在更危险,机场可能安全一些,你们就待在机场不要动”。

虽然隔着话筒,但其他 6 个人全听见了,就这么猝不及防地,战争打响了。

南苏丹内战开始了。

2. 飞行员的职责

当时,我们身上都背着应急背包、准备了充足的水和食物,直升机也加满油了。

城里在打仗,机场被军方接管,以当时的情形,留在附近肯定最为安全,于是几个人商量之后,我们到机场边的一个联合国运营基地,拜托那里的工作人员帮我们协调,住进了一间维和士兵的宿舍。

为什么不撤离?虽然直升机就在身边,但没有红十字会明确的撤离命令,我们不能撤离到安全的 Lokichokio。毕竟我们跟国际红十字会签了服务合同,我们是服务的提供者,红十字会不允许我们走,我们是不能走的。

而且在当时,我们得到的信息一直是,“总部在跟日内瓦联系,你们随时准备好撤离,一旦他们同意,你们就撤离。”

但事实上,我们是后来才得知,我们永远不可能等来撤离的命令。

后来红十字会的人告诉我们,他们只允许固定翼飞机撤离,而直升机他们从来没有考虑过。因为直升机是他们最后的救援底线。如果真的大范围打起来,他们必须把散落在南苏丹其他地方的工作人员解救出来,如果直升机都撤离了,这些同事就全完了。

所以实际上,就算能撤离,我们也将是整个红十字会最后离开的一批。当然,这是后话了。

7 月 9 日一上午没发生什么事情,挺安静的,只有几架军事直升机在机场上空盘旋,我们以为局势有所缓和了。

14:00,我们收到了红十字会的电话,电话那边说,“现在,我们需要你们其中一个机组去波尔,把我们位于波尔的同事解救出来。”

等了一天,我们没有等来红十字撤离的消息,反而是让我们出一个机组去完成这样一项十分危险的任务。当时的情况,没人知道飞去波尔会发生什么,往严重一点说,这将是一趟生死难测的旅程。

红十字会的命令下达后,我们团队内部开始出现不同的声音。

当时在场的一共有 7 个人,两个机长,两个副驾驶,两个机械师,一位协调候补飞行员(也就是我)。一个完整的机组需要由三个人组成,如果要执行这个任务,我们需要选出一个机长、一个副驾驶(或者飞行员)和一个机械师。

首先撂挑子的是机长 Thomas,他是一个匈牙利人,没有从军经验,有一位谈了七八年恋爱的女朋友,他原本来到这里的初衷是为了积攒飞行时长。

Thomas 直接说, “我不干了”,然后一通电话打给德国公司的总经理,“从这一刻起,你也好,红十字会也好,给我发出来的任何指令,我都不接受,我辞职。”

紧接着是机械师 Pedro,他刚来南苏丹不过五天就遇到这种事,他肯定也不愿意去,“我家里还有两个孩子,我不能冒这个风险,而且我觉得我们所有人都不应该去,我们应该跟红十字会说。”

没有从军或从警的这些经历的人,在遇到战争的时候是比较崩溃的。此时,德国空军出身的机长 Michael 站出来说,“各位,理智一点,理论上我们每个人在签了合同决定要来南苏丹之前,都应该清楚这个国家是一个什么样的情况。这个时候我们不能像个孩子似的突然撂挑子。我们肯定还是要去完成这个任务,不去的人可以留下,去的人举手,跟我一块。”

另一个机械师 Max,一个德国人,他走过来跟 Pedro 说,“我非常理解你不想去,毕竟你有两个孩子还有媳妇,如果你不去的话,我愿意替你去。”听了他说的,我当时眼睛就红了,就觉得那一刹那特别感动。

然后我跟大家说,“Okay,我愿意和 Michael、 Max 我们三个搭班子一块去。”我内心的想法是,如果大家都不去,就相当于我们失去了信誉。

这一趟前路凶险,没人知道还能不能顺利回到朱巴,所以临行前,我们 7 个人一起在餐厅拍了一张合影,做好了前往波尔的准备。

令人没想到的是,因为持续的机场管制,当天没有任何航空器被允许起飞,所以这项任务因为客观原因取消了,我们回到了联合国运营基地的宿舍中。

这一天是 7 月 9 日,一整天朱巴城里都很安静,那天晚上我们也难得睡了一个安稳觉,正当所有人都稍稍松了一口气时,我们迎来了在南苏丹最惊险的一天。

3. 与死神擦肩而过

第三天,7 月 10 日早晨 8:30,大家都光着身子穿了一个大裤衩有说有笑地去洗漱。

刚走出板房三四步,忽然听见耳边“咻”的一声,还没等我反应过来,一发炮弹就在距离我们大概一两百米的地方炸开,“咣”的一声,所有人都被巨大的震动感震到了地上!

副驾驶 Philip 就站在我面前,抱着头蹲在地上,连滚带爬地开始往屋子里跑,边跑着说,“妈妈咪呀,妈妈咪呀!我的上帝!”

然后,接二连三的炸弹丢了过来,整个维和士兵营地周边落下无数的炮弹。这个机场附近顿时子弹、炮弹横飞,因为机场是被总统军队控制的,而副总统那帮人在城市里边,想要攻占机场。

这个时候还是能看出来,受过军事训练的经验——我们所有人躲回到房间后,首先做的是拉窗帘,关灯,把所有的板床都推起来,顶着房间里的墙,随后抱头趴地。外面天是亮的,但是屋子里面黑漆漆一片。

听着外面炮弹爆炸的声音,那是我第一次意识到,我可能要死在这儿了。如果哪一枚炮弹砸到我们这儿,必死无疑。

可悲的是,临死关头,我甚至不知道该给谁发信息、打电话,我不能告诉我父母,因为从我 2015 年去南苏丹,一直到 2018 年,我一直没跟他们说过我在南苏丹工作。这时候我告诉父母,他们什么也做不了,只能在床上哭,为我担心。

所以我发了一个朋友圈,想通过每天不定时更新状态,告知大家我在南苏丹是否还活着。我又给德国的一个华人朋友发了条微信,我给了他两个电话号码,一个是我公司同事的电话,一个是我国内家人的电话。

我跟朋友说,“如果三天以后,你没看到我微信有任何信息的更新,那肯定说明我已经死了。你先给我的同事打电话,他会告诉你,我为什么在南苏丹,我在南苏丹做什么,我这几天经历了什么。然后你给我父母打电话,跟他们说,我爱他们”。

然后我就关机了。

我既不能告诉父母,也没有女朋友,看着周围人给家人打电话,给女朋友发信息,托马斯给他的妈妈和女朋友发信息时,手机屏幕映得满脸都是眼泪,我就在那趴着,脑子里一片空白,不知道该怎么办,只能祈祷。

我开始一发一发地数,祈祷这发不要击中我,那发不要击中我……估计那个炮弹打了有三四分钟,才慢慢结束。那可能是我人生中最漫长的三四分钟,在这三四分钟里,有多少炮弹落下,我都数不清了。

我以前说过很多次,“靠,老子才不怕死!”但那个时候我意识到,如果死亡来得特别快,你没有反应的时间,你可能是不怕的。什么时候人最害怕?在你拥有选择的权利的时候,那个时候所有人都会选择,“活下来”。

那真的是我人生到目前为止,最恐惧的时候。

袭击停止后的半分钟,联合国的工作人员把所有人都疏散到了另外一个地方的临时掩体里,那是七八个集装箱搭出来的一个小小空间,里面大概躲了三四百个联合国和其他 NGO 组织的工作人员,他们都躲过了这一劫,但是通过对讲机里传来的消息,我才知道并不是所有人都像我们这么好运。

7 月 10 日下午,我听到新闻说,一发炮弹击中了联合国的一辆武装卡车,这辆卡车里面一共有 5 名中国维和士兵……一个当场牺牲,还有四个重伤。

而那四个重伤的士兵,其中一个因为所在地没有血袋,流血过多致死。我脑子里在想,如果我是他们的战友,看着躺在床上的伤员不停地流血,我却什么都做不了,只能看着他死,这简直太痛苦了。

4. 逃离南苏丹

7 月 10 日快到晚上的时候,突然开始下大暴雨,雨水已经淹过我们的高帮靴子,到了脚面,根本没有地方可以待着,全都是人,还有蚊虫。

我跟其他几个人,撬开了旁边的集装箱,躲到集装箱里面,但集装箱里面全都是垃圾,以及一整天下来所有人的尿液——因为没办法出去上厕所,大家就尿在喝光的矿泉水瓶里,然后把矿泉水瓶丢在集装箱里。

本来想说就这么凑合一晚,但在里面站了几分钟,就忍不了了,且不说蟑螂蚊虫遍布,闷热潮湿腥臭的气味,看着那些东西就很难受。这个晚上怎么熬啊?

这时我想起,或许还有一个办法可以试试。

我打给了当天刚认识的两个中国维和士兵,问他们有没有地方可以借宿。好巧不巧,他们因为要搬家,空出了一个房间,钥匙还没上交,一个板房,十二三平,说今天晚上我们可以先去那儿住。

我长舒一口气,今天晚上终于有着落了,放下电话,跟其他几个人说,“今天晚上,一个中国维和士兵的朋友为我们提供了临时住所,我们可以去那个地方”,给那群人开心得连竖大拇指,说,“中国人牛!”

在中国维和士兵的宿舍里住了一晚后,到了 7 月 11 日,枪战还在持续,我们又回集装箱掩体中躲了一整天。

不过在当天,德国飞行学校的总部传来好消息,说德国的军机已经在隔壁的乌干达等着了,国际红十字会那边也协调好了,只要枪战一停止、稍有个喘息的机会,德国军机把我们从南苏丹解救出去。

听到这个消息后,我赶紧给中国驻南苏丹大使馆打电话,说明情况,告诉他们也许可以通过德国大使馆,把昨天受伤的几位中国维和士兵先转移出去,尽快接受治疗。

到了晚上十点左右,虽然没有准确消息,但基本确认——战争结束了,总统胜了,副总统又被打跑了。

为什么这么说呢?因为南苏丹人有一个传统,但凡节假日,或者像这种战争胜利,他们有且仅有一种庆祝方式,就是 Free shooting ——拿着枪朝着天“哒哒哒”持续不断地开枪。那天晚上,我们听到了这种庆祝方式。

第二天下午,一个像“运-12”那种,没有座椅的德国大螺旋桨货机落地机场,大家开始排队撤离。

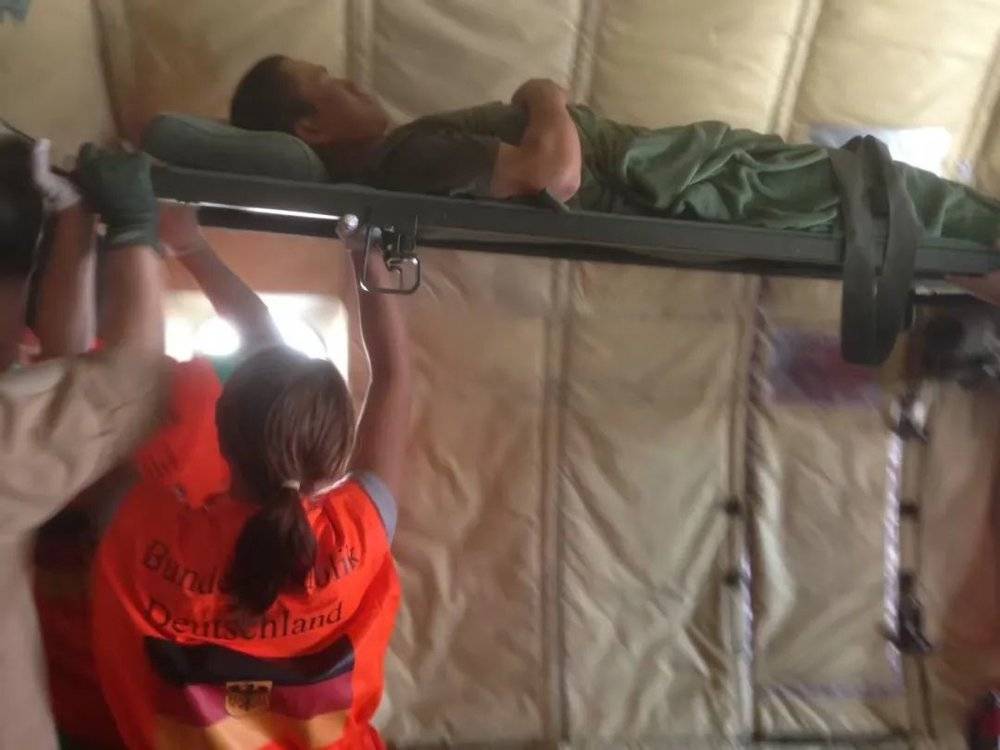

在机场,我看到我国大使馆的武官,在跟德国军机的负责人聊天握手,然后三个中国的士兵躺在担架上,被一个一个地移到军机上面,固定在机舱的尾部。我很高兴,自己也算是为祖国的战友做了一些事情。

后来,我们先是撤离到乌干达首都,然后转机回了德国。在乌干达的首都,我们还拍了一张照片,庆幸所有人都逃出生天,大家一起跳到半空中,合了一张影。

5. 劫后余生

回德国后,整整有半个月的时间,我每天晚上都在重复做同一个噩梦——在梦里,无数的炮弹在我们周围炸开,我们四处躲避,我发现自己跟所有人都走散了,最后一发炮弹“啪”地在我身边炸响,把我炸醒了。

那段时间,我觉得自己有了严重的创伤后应激障碍,甚至在街上听到气球爆掉的声音,都会下意识地蹲在地上抱着头。回到德国的生活,常常让我觉得有些不真实。

回德国的第二天,我买了一杯咖啡,坐在市中心的广场,看街上的行人来来往往,有老太太在遛狗,有一个父亲怀里抱着他的娃,逗他的孩子笑,阳光打在地上,每个人嘴角都洋溢着那种平和幸福的微笑。

以前不觉得这样的生活有多么可贵,但是从南苏丹回来之后,我就这样在广场上坐了一整天,看着每一个路过的行人,我觉得和平真好,和平真好。

后来,我和那几位共同经历了生死的同事还都有联系,他们大都回到了自己的祖国。除了 Michael,他又回到了南苏丹,他说总要有人回去完成交接的工作。我们把 7 月 10 日称之为 survival date(重生之日),每年这个时候大家都会相互问候一番。

现在,我已经回到了中国好几年了,目前在北京的一家外企,从事跟飞行救援相关的工作。虽然如今还是不太愿意回想那几天的经历,但我从来没有后悔过去南苏丹,而且也会一直热爱飞行。

封面图及未注明来源图片均由 讲述者 提供

本文来自微信公众号:故事FM(ID:story_fm),讲述者:栯铕,文字整理:李士萌