本文来自微信公众号:蓝字计划(ID:NPO2020),作者:蓝字,原文标题:《十万腾讯人,自救1000天》,头图来源:视觉中国。

腾讯人也不是非要一个CTO,就连呼声最高的创始人之一、前CTO张志东在也公开回应称,自己不会重回公司业务一线,相信腾讯会孵化出新生力量。

症结背后是公司发展到了一个巨大体量,公司部门墙成了阻止公司前进的巨大阻力,万众期待CTO能够打破这种困局——“技术缺乏长期规划布局,我们技术配得起腾讯吗”、“对基础研究领域投入严重不足,追求中短期利息”、“找个CTO,让技术成为社会进步的阶梯”。

实际上腾讯没有CTO已经很多年,从来没有像今天这样备受诟病。有内部员工坦陈:所谓没有CTO的吐槽,背后是腾讯人对改变现状的渴望。

大讨论足足持续了一个月。

一个月之前,“五问”腾讯缘起,不断挑战着几万腾讯人的神经,腾讯人试图在KM上问个清楚,究竟我们哪里做错了?

凭借着匿名的承诺,腾讯员工甚至抛出了《十省腾讯,公司到底怎么了,到底该关注什么问题》,直斥腾讯方向不明、管理地盘化、唯老板需求、干部甄选黑盒化......

在老腾讯人印象中,一向“佛系”的腾讯员工很少会情绪激烈,这次讨论的各种语气——太不客气!

不过,总办领导再也没有出面回应。

凌晨6点14分“对自己动刀”

事实上,在这场大讨论之前,腾讯总办早已预料到这种局面。

据一位腾讯不具名的亲历受访者描述,他在大讨论期间,收到公司内部一个特殊调研团队邀请,参加了一场腾讯集团滨海总部35楼的小型闭门讨论,窗帘和门紧密,参与人员囊括了腾讯老员工、腾讯新员工,甚至有从其他同行处跳槽过来的资深“新鹅”。

“你可以谈任何关于腾讯的看法,尤其欢迎批评,你的领导和同事不会知道”,调研团队保证。

这位受访者回忆,现场每个人针对自己和公司的“批评”近乎开骂,议题集中在KM大讨论议题的具像化——大家都举了自己的例子,试图证明这些“批评”与“自我批评”真实存在。

“批评意见”会被如实记录,直呈总办。

实际上早在2017年年底,腾讯核心管理团队便着手调研,试图“诊断”自身,并且意图进行腾讯公司史上的第三次组织架构变革。

“对自己动刀子”。

KM大讨论一个月后,2018年9月30日,马化腾在凌晨6点14分内部发出全员公开信,正式宣布组织架构升级,史称“930变革”。

之所以踩点凌晨6点14分,因为那是当天深圳气象台公布的日出时刻,意味深长。

组织架构升级与变革带来的变动,甚至“硝烟”,但是“930变革真的”凑效了吗?

腾讯KM上有迹可循,鹅厂人在结束了“五问”、“十问”甚至“天问”腾讯之后,提问陆续投射了新的变化,时间进入2019年,关于35岁焦虑、人到中年的讨论逐渐浮现。

《把老员工等同于没有创造力的贬值人,是否是一种舆论陷阱》、《35岁面临职场危机,应该怎么度过》、《鹅厂针对年轻员工发起的英才计划实施以来,进展如何》......

在组织架构变革官宣后的一年多时间里,腾讯KM上关于年龄焦虑和个人出路的讨论突然暴增。有一位匿名同事实在忍不住直问:“看了公司各种35岁的帖子,是不是之前所谓的年轻化,反映了公司产业升级失败的一个缩影?”

腾讯第三次组织架构升级协调整合全新事业群、全面拉开产业互联网战略背后,所带来的在人事组织上的“升级”,就是强化“干部能上能下”。

内部关于35岁焦虑、中年危机的帖子,某种程度上来源于此,属于组织架构变革的投射。

当有权者被打破了“铁饭碗”

“930变革”近一年后,腾讯内部正式发布《腾讯管理干部能上能下管理办法》,这意味着之前在KM大讨论中备受批评的“权力板结严重”,深深刺痛着腾讯上下几万人。

“干部能上能下”并非腾讯独有,亦并非新提法。事实上,我们从较权威信源得知,腾讯公司从2012年8月便正式推动了这一政策。

930战略升级和组织变革成为这一政策原则的“催化剂”。

自2018年9月30日开始,腾讯花一年时间,完成了10%的中高级管理骨干的“能下”,通过制度设计,这个“能下”比例每年被划定为5%,意思就是每年强制淘汰5%的管理层。

蓝字计划(微信公众号:NPO2020)观察到,腾讯知名员工网友Tegic(微信公众号:tegic0700)便公开描述了自己身边好几个朋友面临“被降职”。

Tegic在聊天记录中安慰“被能下”的中高干称:“把你们这些占着茅坑不拉屎的老家伙干掉,感觉我司又有希望了”。

有一组数据可以提供支撑:腾讯公司自930战略升级和组织变革后,推动青年英才晋升绿色通道,新晋升了35岁以下的年轻中干若干人,占当年所有新晋升中干的比例超过40%;新晋升30岁以下年轻总监首现;新晋升的组长中28岁以下年轻组长总量增加近2倍。

“能下”之后,出现“能上”,这也许才是腾讯人开始内部讨论“老龄化”的真正原因。

与其称KM上腾讯员工对“中年危机”的讨论是“年轻化焦虑”,不如说这是腾讯诊断“组织初老症”和“大企业病”的一道猛药。

员工们在内部KM的吐槽焦点,随着腾讯自身的改变而发生这潜移默化的变化,很少人会穿透一张张内部帖子,发现鹅厂正在起变化。

腾讯的To B战略进度也以同样的姿势,开始深入每一个鹅厂人的思维。

随着“腾讯究竟有没有To B的基因”讨论开始,腾讯人开始越来越多地思考,究竟能不能从原来的消费互联网业务领域的成功,同样实现在产业互联网。

KM的帖子充满了腾讯人的To B焦虑,其中一张热帖回收了一大堆“930变革”后,一线业务的真实故事,读起来“触目惊心”。

比如之前从来不用驻场陪同客户的程序员,因为开始服务甲方,竟然需要驻扎在客户公司度过618、双11甚至春节这种节日,“最后还被客户陪着过了自己的生日”;

有的售后员工因为经常帮客户解决问题,猝不及防收到了不得拒绝的答谢红包,拿着钱不知所措;又比如不少曾经在鹅厂内部备受宠爱的产品团队,开始产生被要求给客户道歉的恐惧所支配,惶惶不可终日......

这些都是产品为王、生于消费互联网的腾讯人转战产业互联网的阵痛。

一个关于英文名的2B大问题

出人意料的是,关于鹅厂人叫什么花名,在KM上就上升为一个事关企业发展的战略议题。

一直以来,每个入职腾讯公司的员工,都会起一个属于自己的英文名,即使连马化腾(Pony)、张志东(Tony)、陈一丹(Charls)这些公司创始人也不例外。

这种英文名文化,和阿里巴巴每个人都起武侠花名类似。外界解读认为,这种起名文化符合互联网公司的企业性格——平等民主处事、减少层级隔阂、便于跨部门合作。

随着战略升级和组织变革的推进,是否直呼英文名的企业文化备受挑战,工作中越来越多出现称呼“X总”和“老板”,被一些员工认为是对腾讯价值观的变相稀释。

KM上开始陆续出现质疑:“关于同事间的称呼,X姐、X哥在渐成主流吗?”、“公司上下级称呼X老板和X总越来越多,这和五六年前以英文名互称变化挺大的!”、“拒绝惯性叫‘总’,人人都敢PK!”、“腾讯越来越社会了吗?上下都是叫老板和总了?”......

一种全新的声音出现了。

“言必称总和老板,是我们2B业务的需要和顺应潮流的体现”,不少腾讯员工表示某种程度能能够理解称呼习惯的变化,有一线的腾讯云销售就解释称,他们去跑政府客户、国企客户的时候,对方特别在乎你的称谓是什么:——是X总?还是小X?

这是个问题,还是个“2B(To B)”问题。

类似转战产业互联网后,业务领域变化带来的冲突故事,被越来越多地出现在内部KM上。某个大客户的云服务出现问题,三家云服务巨头同时维修,风格各异:A家嘘寒问暖服务到位、H家人海战术激情在线,而腾讯云团队只派了几个工程师到现场,尽管后端整个团队密锣紧鼓解决问题。

尽管腾讯云最终能够为客户解决问题,但是却得不到客户的理解和认同,因为只派几个人到现场,场面看起来太不重视了!

腾讯团队觉得很委屈,心想我们目标是为客户解决问题,没必要的排面只是形式主义。

但这就是“2B(To B)”的现状,如何全方位地服务客户,包括照顾客户的心态,也许都属于产业客户服务的关键,这与腾讯人之前埋头苦干,产品为王的经验大相径庭。

这些故事和冲突背后,都凝聚总结了腾讯在“930变革”之后的阵痛和改变,化作一张张的帖子,浮现在内部KM上。

表面上弥漫这吐槽、不解甚至愤怒,但实际上都沉淀成了腾讯转型阵痛期的养料——自我批评,自我反省,自我进化。

不过,精明的腾讯员工们最近发现了一个小秘密——和总办领导一样的英文名,又开放可以注册了,比如说你也可以把英文名起作Pony,和这家公司董事长马化腾一样。

有人发现了这个秘密,把这个好消息又发在了KM上。

如今,腾讯共有4个员工选择拥有了Pony这个英文名,除了马化腾之外,其余都是普通一线员工。

从不“少数服从多数”的内部论坛

2019年,改革过去一年了,KM讨论也进入深水区。赛马机制和部门墙,成为这个阶段的重要焦点。

在过去,腾讯的技术布局更多基于各大事业群的业务需求进行规划,这样的安排不乏合理之处:让听得见炮火声的人来决策,更能适应快速变化的业务需求,并进一步降低跨部门的沟通损耗。

三十年河东,三十年河西。

彼时所推崇的模式,是通过大中台整合所有数据,再利用算法提取相关信息,从而对内提供数据基础建设和统一的数据服务,对外提供服务商家的数据产品。

KM上腾讯人对其他竞争者的关注,开始多于过往。

抖音在短短3年时间成长为6亿用户规模的超级App,就被归功于字节跳动强大的中台与算法。

在2018年,所有的赞誉都留给了阿里、字节引领的数据中台模式,而腾讯的散养式研发,在内部更多是收到了“重复造轮子”、“重业务轻技术”类似的抱怨。

相比起”930变革“引发外部对腾讯战略布局的大讨论,在拥有数万名程序员的内部,人们更关心的反而是新近成立的「技术委员会」能够给内部带来什么改变。

新闻一出,马上有员工率先发问:“技术委员会能否真正做到以技术人员为主?”

他的观点反映了不少程序员的心声:技术就是技术,并不应该屈从于业务。

技术委员会可以了解各事业群的业务需求,但各事业群也需要站在公司整体的角度考虑,遵从技术委员会的决定。

按照规划,腾讯技术委员会由卢山和汤道生两名腾讯总办成员牵头,各个事业群的技术负责人悉数进入技术委员会的决策圈。技术委员会下设「开源协同」和「自研上云」项目组,推动内部代码的开源和协同,以及业务在云上全面整合。

腾讯希望通过技术委员会对赛马机制进行修正,减少无效的重复开发,整合沉淀内部的技术。

两位总办成员中,卢山执掌的TEG(技术工程事业群)是腾讯内部的技术支撑部门,堪称腾讯的“神盾局”,他多次在内部表态全力支持汤道生和CSIG(腾讯云与智慧产业事业群)。

和外界恨不得一个星期就看到腾讯新面貌不同,技术委员会的宣传力度,与人们期待的并不匹配。

据悉,决策层希望低调推动这项内功的修炼,减少对外公关,并要求各事业群技术负责人尽快摸清全公司现存的“技术债”,同时展开了建设技术图谱、专属讨论区、代码社区等基础工作,HR甚至成立了专门的工作组,为支持开源的部门和个人进行考核和晋升倾斜。

员工想象中要霹雳手段拆掉部门墙、统合所有数据的场面没有出现,以至于在变革一周年的内部讨论中,有人在KM讨论道“开源协同暗流涌动,研发效率问题重视起来了”,但也有人感觉只是“换了一下事业群的名字”、“没有感受到中台的作用”,甚至吐槽“起了无数中台”,而要求打通全腾讯的算法和数据的大有人在。

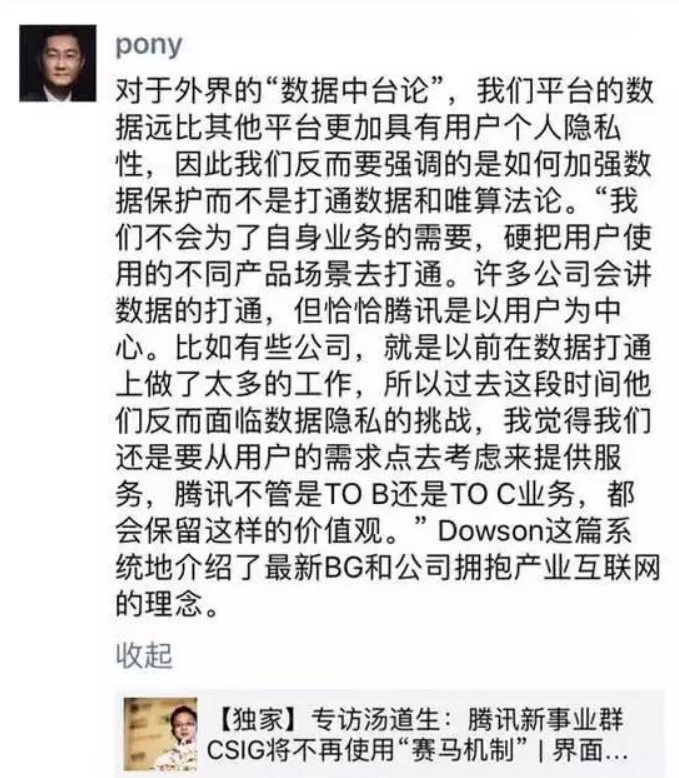

但这一次,汤道生所代表的总办在内外部表态都很坚决:腾讯不做全公司范围的数据中台。

这些都不难理解,基层员工站在自身工作的视角,会在KM上呼吁最大限度开源、协同、共享,最大限度提高效率;但决策层又必须有另外一重考量:这一步迈出去了,除了对业务和员工,还将对公司、社会长远有什么后果,这并非多数基层员工所能观察得到的。

“KM从来都不是少数服从多数,而是民主集中制。”有腾讯员工概括道。

科技向善成为了键盘上的焦虑

民主集中制,也体现在“科技向善”概念的首次公开——KM上大家集中一脸懵逼,啥?

“科技向善”这个观点,最先由张志东在2018年一场演讲中提出。

这位身家千亿却开着10万元大众宝来上班的IT男,亲手搭建了QQ的架构设计并能够沿用至今。凭借务实低调的作风,他在拥有数万名程序员的腾讯被尊为“大师兄”。

当年正是张志东有感于诸多大企业随着人员膨胀后导致文化稀释、沟通断层等问题,下令创办KM,并规定除非人命案件,内部任何人都无权要求KM部门提供匿名发言人的身份信息。

在张志东看来,KM是弥合大公司内部鸿沟的理想工具,尽管已经退休,他仍保留着终身荣誉顾问、腾讯学院荣誉院长的身份,每个月会去看两次乐问,十几年来累计回答了两百多个问题。

时间来到2019年,马化腾在朋友圈转发了一条腾讯优图借助AI找到失踪儿童的新闻,配语是:科技向善,我们新的使命和愿景。

同年11月,腾讯在21周年司庆上正式宣布将“科技向善”加入到公司使命愿景。

短短一年时间,这四个字从“倡议”迅速升级为“使命”,在内外部都掀起了一场关于什么是“科技向善”的大讨论:

“怎么做才是科技向善?”

有人从实际业务出发,希望公司的软件不要效仿同行硬塞全家桶、续费不要做默认、消灭暗扣的扣费点......

也有人认为公司应该不仅仅是对产品细节小修小补,而是关注AI算法被滥用、用户隐私遭到侵犯、科技适老化建设严重滞后等社会性问题。

但也有员工担忧,这个充满理想主义色彩的使命愿景,会给腾讯带来无妄之灾:

“腾讯的「科技向善」和谷歌的「不作恶」差别很大......稍有不慎,你的行为就会被诟病不够“向善”,给业务捆上了道德的枷锁。”

果不其然,这个四个字很快成为内部灵魂拷问的必备词:

微信接槟榔企业广告,是否科技向善?

我厂新剧的设定,符合“科技向善”价值观?

科技向善,某些部门真的有在做吗?

广告多到影响用户使用,说好的科技向善呢?

每当问题出现,相关业务的总经理、总监免不了在内部公开道歉并承诺整改。

渐渐地,“科技向善”成为悬在所有腾讯员工上头的达摩克利斯之剑,上到决策层、下到基层员工,“我死后管它洪水滔天”的做法不再可取,因为一旦被外部曝光和内网责难,丢的不仅是个人,还是整个部门的脸面,甚至还将被全公司通报批评、接受处分。

腾讯素有偶像包袱。

外界流传“微信监听用户聊天来匹配广告”的谣言屡禁不绝,多次辟谣无果之后,张小龙竟下定决心推出自有输入法,防止第三方输入法将用户信息收集后泄露和售卖。

但对于许多腾讯员工而言,内部和外部看到的像是两个截然不同的腾讯:他们在朋友圈、公众号时常可以看到身边同事转发的很多公司的正能量新闻,而在微博、知乎、抖音上,人们对腾讯的印象仍然停留在抄袭竞品、未成年人游戏等陈年老调上。

许多员工在KM中表达了自己的困惑:为什么首倡科技向善的腾讯,在外界口碑如此糟糕?

这样的烦恼,并非腾讯员工所独有,在全球范围内,包括Google、Facebook、苹果、亚马逊等科技公司,以及国内的阿里巴巴,都面临着如何与社会共处的难题,人们对于科技巨头的不安和不信任,和百年前面对石油、钢铁托拉斯如出一辙,在国与国之间蔓延开来。

一个首次被提问的热门词汇

2020年春末,腾讯的股价从2018年的谷底翻了一番,曾经的“腾讯没有梦想”和“背水一战”,都成了茶余饭后的冷笑话。

2B(To B)的质疑逐渐消散,新的矛盾暗流汹涌。

这也正是刘炽平所挥之不去的疑问:腾讯公司的战略蓝图当中,“仿佛少了一块”。

那个春天刚刚过去的全民战疫,给他带来了新的启发:在人心惶惶的2020年1月27日,腾讯受命紧急开发健康码,在内部贴出一份技术志愿者招募令,迅速获得数千员工响应。

整个疫情期间,腾讯有12000多名员工直接参与到了各式各样的战疫中来。

在此之前,拥有6万名员工的腾讯内部,要想推动如此大规模的线上协作,往往免不了合议、争执、妥协甚至流产等流程。但在公共利益面前,那道曾经备受诟病的“部门墙”居然神奇地消失了,KM上的提问,不断在互相寻找协作。

“微信生态可以为疫情做些什么?”

“腾讯公益能在疫情上尽什么力?”

“游戏部门是否应该推出传染病教育游戏来践行科技向善?”

“个人以及公司能为疫情做些什么?”

一方面是“战时状态”激发出的创新能力,健康码、腾讯会议、腾讯课堂都在疫情期间大放异彩,不仅在外部缓解了腾讯的口碑压力,也在内部KM中得到了充分的肯定;

一方面是社会对科技平台的期待和监管在层层加码,过去企业按比例投入一定利润参与公益的路径已经过时。

在马化腾看来,如果一个企业的发展和所作出的贡献之间,没有合理的比例,是不可能往上生长的。

随着KM上关于社会价值的讨论越来越多,2020年秋天,「社会价值」开始成为重要的战略议题,列入到腾讯决策层的讨论中来。

2021年4月19日,腾讯再次启动战略升级,提出“可持续社会价值创新”战略,并宣布将为此首期投入500亿元设立“可持续社会价值事业部”(SSV),对包括基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW(食物、能源与水)、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。

如果说“科技向善”是一句偏理想主义的口号,新战略、新部门的成立,昭示着腾讯要真刀真枪干一场了。

KM上一堆关于“如何向善”的提问,已经给出答案。

SSV新部门负责人陈菊红的企业微信和KM很快就被毛遂自荐的员工轰炸,“凌晨一点了,都有同事小窗问我:你们那儿还要不要人?”

腾讯全员很快收到了内部开放活水(注:活水是腾讯内部重新应聘换岗的特设制度)SSV的邮件邀请:产品经理、运营经理、项目经理、后台开发工程师、数字化解决方案架构师......

键盘侠的自省就是0前那个1

“科技向善”听起来非常浪漫主义。

截至今天,腾讯人在短短两年时间里,在KM上提出了38322条问题和看法。腾讯人对“向善”的疑问和思考,甚至超越了对饭堂菜式、升职加薪的花式重视。

这也包括腾讯总办领导、集团首席探索官网大为。网大为英文名叫做David Wallerstein,中文名的意思据说“网络上大有可为”。

2021年6月第一天,网大为在KM上问大家:“为什么要敢于坚持与众不同”?

网大为回想起2000年,他刚来到腾讯的时候,这家公司只有45个人,当时马化腾赶在互联网世纪泡沫崩盘前拿到了一笔救命钱,当时所有人的目标都很简单:让腾讯活下去。

时过境迁,20多年后的腾讯已经成为了人们眼中“稳定”的大公司,而网大为也体察到了一些变化:

10年前他进去电梯,很多员工会笑着跟他打招呼聊天,但从五六年前开始,公司电梯里没有人跟他说话了。

他问身边一位同事:“你在腾讯是做什么的?”

对方感觉很诧异:“你是什么意思?”

这件外人眼里,问一位同事从事什么岗位,也许再正常不过的事情,但如今却变得陌生起来。

这个变化对网大为触动很大,他在六一儿童节这天,明白了腾讯公司已经无可避免地长大:人们各司其职,分工细化,却也无可避免地遭遇沟通障碍和文化稀释的问题。

9万多人的腾讯,工作奋斗在全国乃至全球各地,加之在线化办公的普及,如果没有共同驱动的核心价值,它将会沦为一台层级分明、没有人味的巨型商业机器。

KM上近十万腾讯人,这么多年来的撕逼讨论,艰难地维持、证明自己——我还是那么腾讯。

在刚刚结束的腾讯志愿者大会,这位首席探索官(CXO)在访谈中提到了他对企业文化的关注。

在他看来,把科技向善作为使命愿景,关心人、关心地球,在这个基础上提供产品和体验,才能吸引到更多志同道合的人才,才是腾讯接下来的生存之道。

钱没有了可以再赚,业务瓶颈可以突破,利润少了可以创造,但如果腾讯人不再像腾讯人,失去了自我质疑、自我反思和自我革命的企业文化,则失去了无数个“0”前面的那个“1”。

凌晨1点,马化腾给KM上网大为这篇访谈来了个一键三连:点赞、收藏和评论。