▣ 公号:影探(ID:ttyingtan)

前两天,是亿万高三学子人生中最重要的一天:高考。

每年高考的语文作文题目,都是网友们津津乐道的经典梗。而今年,这一经典梗的主角和一部主旋律电视剧扯上关系了。

有网友戏称,这部剧是今年的作文素材库。

撒贝宁甚至因为这部剧摇身一变成高考押题小能手,因为他曾在前段时间预言,这部剧里面的史料,高考一定会有相关题目。

没错,这部剧就是早被网友们夸上天的《觉醒年代》。

很多人对主旋律剧,天然不感冒,我也有点。

以为它像呆板的政教片。

直到看到一段鲁迅先生出场的视频剪辑。

混乱不堪的街道,一行士兵押着一位青年人,准备到街口砍头。

围观的人群,“颈项都伸得很长,仿佛许多鸭,被无形的手捏住了的,向上提着”(鲁迅《药》)。

手起刀落,温热的血染红了屏幕,前涌的人群,把笼中的鸟惊得飞起。

几位穷苦人,一手拿着装馒头的破碗,一手抢着给军爷付钱,想要趁热蘸上一口鲜血。

画面由彩色变成黑白,犹如真实的历史影像。

一个妇女捧着人血馒头,“仿佛抱着一个十世单传的婴儿”。

一边奔跑一边疾呼:“我儿子有救了,我儿子有救了……”

不远处的鲁迅,正专心研究碑帖,仿佛置身事外。

此时的鲁迅对旧中国心灰意冷,躲进小楼,抄古碑,辑录金石碑贴,校对古籍,不问春秋,不顾世事。

钱玄同来寻他,鲁迅先生说出那段著名的“铁屋子”论。

一间铁屋子,熟睡的人群并不知将死的悲哀,你大嚷惊起了清醒的几个人,使这不幸的少数者,承受梦醒了无路可走的苦楚。

“你倒以为对得起他们?”鲁迅先生发问。

钱玄同慷慨直抒道,“如果我嚷几声,能叫醒那几个人,你就绝不能说他没有毁坏这铁屋的希望”。

这就是《觉醒年代》,讲的正是,企图叫醒沉睡民众、砸破铁屋的一代文化大师们激情燃烧的岁月。

拍得太好看了,一口气刷了16集,看得人热血沸腾,数度落泪。

有人说它像十几年前的《恰同学少年》那样生动鲜活,意气风发。

不止,它还有风起云涌、群英荟萃、百家争鸣的博大气象。

1915年《青年杂志》问世,那是一个什么时代呢?

学习西方技术救中国,失败了。

模仿西方制度救中国,失败了。

既然都不行,回到老路行不行?

于是皇帝回来了——

前有袁世凯推翻共和,复辟帝制;后有张勋带领辫子军进京,跪拜宣统皇帝,滑天下之大稽。

社会病入膏肓,鲁迅先生心冷意寒,这天下无药可救,无药可医。

此时,陈独秀(于和伟饰)乘船从日本归国,带着他的思想炸药,即将为黑漆漆的旧中国炸开一扇明窗……

1

国之所以不昌,在于民智未开

历史上的陈独秀,以光明正大、清正廉洁,赢得了社会尊重和声望。

他在那个混沌年代站在潮流尖端,振臂高呼,与同好们一齐将跑偏的历史车辙引入正确的轨道。

想必一定是个极具人格魅力的人,才能引无数志同道合者追随。

于和伟的确把陈独秀演绎得魅力十足。

两个儿子陈延年、陈乔年(日后都为革命牺牲了),在他饭中放入青蛙,以示对他辜负家庭的不满和敌意。

他不怒反赞,夸奖儿子有骨气,将那只青蛙用力掷入池水中,掷入广阔天地中。

全剧有很多这样的隐喻。

青蛙喻民众,他要为坐井观天的青蛙(民众)开启广阔的视野。

陈独秀提出那句掷地有声的判断:国之所以不昌,在于民智未开。

因此创办《青年杂志》,用新思想代替旧思想,想要从根上斩断其腐朽的根源。

后世评价新文化运动激进,但在那个年代,激烈才是给这个腐朽的社会一剂猛药。

远在美国哥伦比亚大学的胡适,日本早稻田大学的李大钊,都受到《新青年》杂志的感召,汇聚一堂,准备干一番大事业。

后来三人分道扬镳,走上不同的人生道路,故事以此为基本叙事线。

整部剧剧情紧凑,人物个性鲜明,台词激情澎湃,充满浪漫主义基调。

画面没有磨皮美化,但对历史人物有美化。

有人批评对新文化运动赞美过度。

但我觉得,艺术创作必然带有后世价值观的烙印。

文化贫瘠的当代,对大师云集、群星闪耀的年代,有浪漫主义的向往,拍剧难免沾染上现代眼光。

看到中间恍然发现。

这哪里是在讲历史,是在讲文化啊,讲的正是当代缺少的文化品格。

2

天真烂漫,赤子之心

那个年代,有志之士在寻找中国的出路,蔡元培主张教育救国。

1917年他出任北京大学校长,面对的根本不是一个大学,而是一个腐败、官僚的衙门。

朋友劝他不要自毁名声,他想“我不入地狱谁入地狱”。

油画《启蒙者》,新青年同仁与蔡元培先生

油画《启蒙者》,新青年同仁与蔡元培先生有趣的是,蔡元培接到正式任命的当天,就去拜访了暂住在北京胡同里的陈独秀。

邀请陈独秀出任北京大学文科学长。

陈独秀一无学历,二无学术成就。

蔡元培“不拘一格降人才”,可见蔡公改革北大积弊,势将其改造成一流学府的决心之重。

电视剧这段拍得很精彩。

那是1916年的冬天,北京下着很大的雪。

陈独秀及同僚为《新青年》搞来10万的股金,高兴得扑进大雪地。

走进回廊里看到,一身朴素的蔡元培立在门口,等待他。

老友相见,分外亲热。

蔡元培说明来意,其实陈独秀早已心动,为考验蔡的决心,拒绝了他。

第二次,蔡元培带着诚意又来了。

楼下是打闹嬉戏的孩子们,陈独秀在屋内宿醉未起。

蔡公怕打扰陈独秀休息,放下伞具,等在门口,一直等到陈独秀苏醒。

颇有一番“程门立雪”的赤诚。

这一次,他为陈独秀及《新青年》带来三份大礼。

一是《新青年》可以搬来北大,把北大当做宣传阵地;

二是教授同人编辑,《新青年》的编辑可以在北大任教;

三是促成教授工资大幅提高,文科学长月薪300块大洋。

陈独秀再次婉拒,蔡公走时留下一句话:

“我可是二顾茅庐了”,指了指桌上的花生说,“这花生很好吃。”

花生很好吃,说明还要来吃,要“三顾茅庐”。

本剧台词考究,话都不是直给的,意味深长,值得咀嚼。

果真,第三次蔡公又来了,一样的路,一样的风雪天。

进门一看,陈独秀正肃装等待着他,他们即刻明白彼此心意,一切尽在不言中。

蔡元培三顾茅庐,促成新文化运动与北大的姻缘,被后世传为一段佳话。

本剧将历史故事加工得跌宕起伏,真挚动人。

严肃不失活泼,质朴不失浪漫。

剧中一个桥段,陈独秀、钱玄同、刘半农相聚在陶然亭。

在大雪、红梅、琴音中,把酒话知己,共君一醉一陶然。

一派天真烂漫,又不失赤子之心。

3

百家争鸣,兼容并包

陈独秀、胡适等进驻北大,为北大带来一股革新之风,同时也掀起了新旧文化的激烈对撞。

明明只是语言的较量,却拍出了战争片的剑拔弩张,刀光剑影。

蔡元培跟陈独秀对话时说,“我们现在很像先前的春秋战国。”

西周灭,礼乐崩,于是出现百家争鸣的局面。

当时的北大,之所以容得下激进的革命,也容得下像辜鸿铭这样留着辫子的保皇派,是蔡元培一手促成的百家争鸣。

他的意见是,新旧思想的交锋,才能让新文化健康的发展。

现在看来,实乃高见。

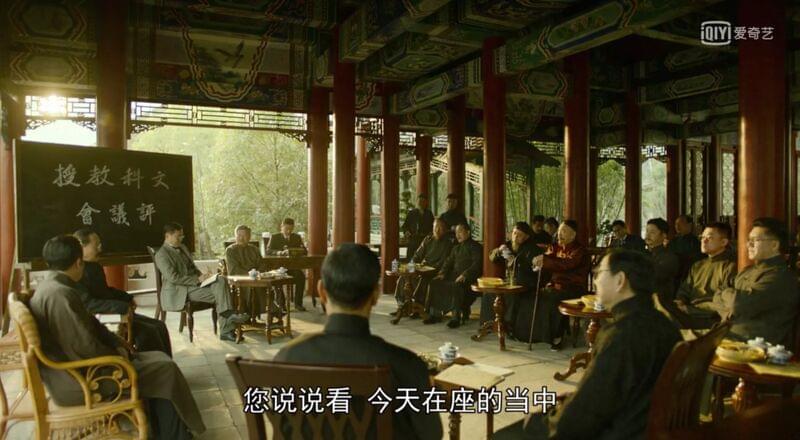

第8集里。

北大开了一场“文学教授评议会”,要评选出文科教授名单。

你会发现文人斗起来,笑死个人。

一派要维护孔教儒学;一派要砸烂孔家店,双方论战不休。

陈独秀一发表意见,辜鸿铭赶紧招来仆人,喝茶漱口,表示对陈独秀的不屑。

一开始彼此还能好好说话,一会功夫便开始人身攻击。

辜鸿铭说俏皮话嘲讽他们,没有一丝对孔子的尊敬,一丝都没有,一丝不挂。

言语一旦激烈,双方开始跳起来嚷嚷着要干架。

保守派黄侃对教授名单不服,讥讽刘半农:

“格调如此低下,也来当教授,他也配?”

但你看,里面如此剑拔弩张,唇枪舌剑的氛围。

外面却风和日丽,学生们的氛围和谐自在。

镜头语言传达出对当时北大氛围的欣赏,多么自由又妙趣横生的论辩。

也幸好有蔡元培主持大局,总能找到平衡的方法,让双方信服。

蔡元培有大视野、大气魄,从对保皇党辜鸿铭、林纾的态度上可见一斑。

辜鸿铭

辜鸿铭辜鸿铭是顽固的守旧派,但他又是学贯中西的大鸿儒,精通九国外语,获得13个博士学位,尤其在西方很有威望。

西方文人甚至流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。

自幼飘零西方的辜鸿铭,反而对西方很是痛恨,他曾批判西方:

“你们并不比中国人高尚一丝一毫,甚至更加的野蛮和肆无忌惮,你们只不过是拥有机枪和大炮罢了。”

在辜鸿铭心里,北大只有蔡元培能懂他。

他老人家眼高于顶,却只折服于蔡元培一人。

剧里有一桥段。

北大师生给蔡元培施压,要求辞退辜鸿铭,其中一个理由是辜鸿铭讲课没人听。

蔡元培便给了辜鸿铭一个月时间,让学生回到他的课堂。

辜鸿铭听后哈哈大笑,放言:

太简单了,我怕北大没那么大的课堂。

此后在北大开展了流传后世的讲座——《论中国人的精神》。

师生满堂,胜友如云。

中国人身上有种源于同情心或真正的人类的智慧的温良——既不是源于推理,也非产自本能,而是源于同情心——来源于同情的力量。

中国一向被视为礼仪之邦,那么其礼貌的本质是什么呢?这就是体谅、照顾他人的感情。

如今看来,辜鸿铭教授对中国文化的诠释,有其深刻的价值。

剧里,蔡元培跟陈独秀说过这样一句话:

“辜鸿铭教授的观点(维护传统),提醒我们新文化运动,不要走极端”。

他觉得,都在探索救国的出路,只是路径不一样;思想没有对错之分,只有合不合时宜。

蔡元培以包容的思想,将北大办成一所囊括大典、网罗众家的大学;也以先进的眼光培育出一代代救国的新青年。

这部剧之所以激荡人心,源于伟大人格之魅力。

4

献给在寂寞里奔驰的勇士

献礼剧,一向被看作呆板的政治宣言。

《大江大河》《山海情》《觉醒年代》证明,只要拍得好,管它献给谁的都是好剧。

14集,鲁迅先生写《狂人日记》。

大批磅礴的配乐,回忆与现实交叉剪辑。

他闪电般地忆起,菜市口被砍头的革命者,探着脑袋看热闹的懵懂孩童,捧着人血馒头像捧着命根子的老妇,被封建礼教逼疯总觉得有人要杀他的青年……

他擦亮了木雕上的青龙偃月刀,将笔化为克敌的利刃,给吃人的世界投下惊雷。

电视剧把这段拍得磅礴、热血、大气。

愚昧的民众用“人血馒头”治病,将自身利益凌驾于他人不幸之上,吃人不吐骨头,在当今的互联网世界随处可见。

100年了,这些思想者的言论依然不过时,真正的学问才能浸润出不朽的经典。

这部剧献给那些在寂寞里奔驰的猛士,他们不惮于前驱,是照亮万古长夜的一盏盏明灯。

他们如果也能照亮当下,那该多好。