5月28日,西方主流媒体报道一个骇人听闻的新闻,在加拿大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯镇附近的土著寄宿学校旧址里,发现了215具埋在该地的孩童遗骸。

一所学校为何会埋骨数百儿童?

如今看起来,这一事件似乎匪夷所思;但在一百多年前的加拿大,则并非惊天新闻。

自1876年议会确立《印第安法》以来,加拿大全国开办了近百所这类“土著寄宿学校”,几乎每个省都有分布。这些学校旨在“同化”当地的印第安土著儿童,把他们从小教育成所谓的“文明人”。

加拿大是如何通过教育对土著儿童,从而实现其文化灭绝的?这些学校里,又有怎样的黑暗历史和悲惨故事呢?

▲事发的坎卢普斯印第安人寄宿学校,自1890年运营至1969年

1.政教合流,加拿大的“开化使命”

1956年的一天,土著男童汤姆森·海威正在家中打包东西准备出门,并不富裕的家庭条件让他也没有什么太多可准备的,于是在简单收拾后,他掀开了帐篷的帘子出了门。

1951年出生的海威此时才六岁,身为一个儿童的他并不可能独自出门闯荡,他是去上学的。

他将离开父母和家乡,去位于数十英里外的一所寄宿学校就读,接受加拿大政府的“义务教育”。但此时年幼的海威还不知道,这趟旅程将对他造成难以磨灭的伤害。

在那时的加拿大,和海威一样在政府“土著寄宿学校”就读的小朋友还有很多,而如此的原住民养娃政策是如何开始的呢?

让我们先把时间拨回18世纪中叶,当时的加拿大中西部大多还是荒无人烟的原住民地,一群加拿大传教士在位于加拿大的阿尔伯达省东北部开办了一所学校。

1898年他们在萨德湖保留地成立了“圣心”传教会,随后在通过各种方式,又获得了布鲁奎尔斯保留地酋长的允许,正式将学校迁往布鲁奎尔斯保留地开办。

由此,布鲁奎尔斯寄宿制学校正式成立,它强迫吸纳整个保留地所有7-14岁的土著儿童入学。

一间教会学校获得如此大的办学权力,显然不是因为传教士们自己的本事通天,必然是需要外部的支持。

而他们背后,是加拿大政府无形的大手。

1867年春,英国议会通过了《英属北美法》。根据该法案,1867年7月1日英国将加拿大几个分散的省合并为一个联邦,定名为“加拿大自治领”。

自治后的加拿大继承了原英国与土著的所有条约,同样也继承了英国的民族政策,甚至更进一步。

19世纪后半叶起,加拿大白人开始认为土著的传统文化和生活方式是阻碍社会发展的绊脚石。为了“驯化”他们,白人对印第安人采取的教育手段逐渐从文明同化发展到了强制同化。

▲一位加拿大土著居民

早期的同化政策并不理想。

1868年加拿大联邦政府规定,印第安人要想参与选举投票,首先需要放弃自己印第安人的身份。

1875年,加拿大不列颠哥伦比亚省制定的《选举法》甚至还明确规定印第安人、华人和印度人没有投票权。

1876年加拿大制定的《印第安法》更是白纸黑字的将“不放弃印第安人身份无权参与选举”写进了法律。

但1857年-1876年近十年间,仅有一个土著印第安人放弃了身份来换取选举权,这种低到离谱的效率显然不能满足加拿大政府的目标。

成年人难以改变和控制,于是加拿大政府将目光放到了土著儿童身上。

从海威个人的家庭来看,他们受到了严重的影响。海威的父母很早便皈依了基督教,抛弃了旧有的印第安名字,而改取了盎格鲁撒克逊化的姓名。

但在加拿大政府看来,这仍很不够。原住民寄宿制学校的创始人之一,理查德·亨利·普拉特曾说过:“只有死的印第安人才是好的印第安人……杀死他们体内的印第安性,才能拯救他们。”

于是从19世纪50年代起,原住民寄宿制学校开始在加拿大兴起。这些学校一般是加拿大政府出钱,交由天主教会、英国国教、联合基督教会、基督教长老会等各类教会负责运营管理。

不过教会是在为加拿大政府打白工,主要教学人员牧师、修女并没有工资。教会和传教士们这样做的原因也很简单,工业革命带来的思想解放让这些教会在欧洲和美洲的市场已经越来越紧缩,他们只能努力扩展美洲、非洲土著,以及亚洲殖民地半殖民地国家的“蓝海市场”,有时还夹杂着传教热情和某种自以为是的“开化使命”。

▲1901年的圣保罗印第安寄宿学校的师生们,可以看出明显的宗教特征

1887年的一场议会演讲中,加拿大联邦政府首任总理约翰·亚历山大·麦克唐纳很好的说明了土著寄宿学校的目的:“寄宿制学校的目标是从各个方面同化原住民使其融入主流社会。”

他甚至更直言不讳地说:“我们加拿大文明的目标就是要废除部落制度,并让加拿大的居民从各方面同化印第安人,直至最后消失,所以印第安人要尽快适应这样的变化!”

2.学校还是集中营?

土著寄宿学校虽然名称上是学校,但无论从哪种角度来看,它都更像是个集中营。

从入学上来看,加拿大多次修订的《印第安法》规定了7-14岁的土著儿童必须强制入学寄宿学校,土著家长有义务送儿童入学,否则加拿大骑警将执法强行带走儿童。

当然如果这种“义务教育”是有益的也就罢了,但它却对原住民儿童的身心造成了极大的伤害。

▲将儿童带走的危害是双向的,许多土著父母自责于自己,遭受严重的心理和精神打击

儿童入学后的生活是痛苦的,他们首先要面临的就是改名和“净化”。原住民儿童在入学后就要被神父改名字,不再使用原住民姓名而改用西式姓名,甚至有些直接就是个编号。

海威虽然免去了前一关,但仍少不了被“净化”一番。他要剪掉传统的土著长发并配发统一校服,随后修女会使用酒精、杀虫剂甚至煤油为他们“清洗”一番,以实现身体上的“净化”。

身体上的净化完了,接下来当然是精神上的。

这些土著寄宿学校的最大特点之一,就是它们实际上并不教授什么东西。从这里毕业的儿童平均文化水平只相当于五年级,同时并不掌握任何高级技术,男生大多学习的是种植、采掘等低端劳动,而女生学习的则是清洁、纺织和烹饪等服务性工作。

在土著寄宿学校里唯一被允许使用的语言是英语,牧师们教授土著儿童英语读写。学校对讲本民族语言的原住民学生会给予严厉的惩罚。

体罚是司空见惯的方式,一位寄宿制学校幸存者回忆说:有一次,她把学校的规定抛之脑后,用本民族语言进行交流。最终她被管理者狠狠地抽打了一顿,之后被告知“印第安人语言是下贱的语言”。

学生们几乎是没有假期可言的,家长一年也仅能探视一两次,脱离了语言环境后这些土著儿童的母语水平将快速降低。

海威在寄宿学校读了10年后转学去普通高中,但他几乎已经忘记了土著语该如何使用。当他的弟弟和家人用土著语和他对话时,他感觉是“如此不适应”。

他已经全然不习惯,也不想用印第安语进行交流了,经过多年的熏陶,他的英语口语已经流利得和一个白人男孩没什么分别。

更恐怖的是文化记忆上的缺失。当海威偶然误入他族人们举行部落仪式的地方,见到本族的传统服饰和传统舞蹈时,从小在寄宿制学校里接受白人教育的他,全然不知那些东西意味着什么。

▲有些印第安寄宿学校也允许使用土著语甚至用以教学,但其文化同化的目的是不变的

教会“用爱发电”加上歧视性的同化政策,寄宿学校的饮食水平也不会好到哪里去。

来自萨斯喀彻温省的OnionLake寄宿制学校的一个小男孩给他的爸爸写信,说道:“我总是饿,仅有两片面包和一碟麦片粥充饥。由于饿极了,已经有7个孩子逃跑了……学校对待我们像猪一样。一些男孩甚至吃猫肉和生小麦。还有一些男孩饿得哇哇大哭。曾经有一次,我也被饿哭了”。

恶劣的管理环境让一些儿童忍无可忍地逃跑,但他们将面临的也不是什么好结果。

这些寄宿学校一般建在远离人烟的地方,土著儿童即使逃跑也很难跑远并成功逃脱。他们大多数被抓回进行更严重的体罚,而一些不幸者会死在逃亡的路上。但加拿大政府和校方对此置若罔闻。

1902年,一位原住民父亲在马路旁发现了躺在雪中的儿子的尸体。他的儿子在附近的寄宿学校就读,逃走时年仅8岁。

尸体周围有血迹,鼻子和前额也有血迹,而且脸部左侧被某动物咬过。这位父亲用雪橇把儿子的尸体拉回家,他绝望地控诉学校没有通知他儿子两天前已经逃跑,而如今一切都为时已晚了。

▲自1876年第一所原住民寄宿学校诞生,至1998年关闭最后一所原住民寄宿学校,共计约有150000名印第安儿童被迫进入教会学校接受基督教教育,其中约50000名被虐待致死,另有约55000名混血儿被强送白人家庭寄养,还有80000名寄宿制学校的幸存者

寄宿学校里还时有性侵事件发生,并且是不分男女的性侵。

海威把这些痛苦的经历写进了自己的自传小说中。书中,学校里的神父几乎侵犯过每个学生,长相俊秀的主人公则被骚扰得尤为频繁,但迫于学校的压力和父母对基督教的迷信,始终不能讨回公道。

深刻的痛苦记忆难以磨灭,乃至让主角第一次和寄宿学校中结识的女友发生性行为时,情不自禁地哀嚎:“是的,神父大人,让我流血吧,请让我流血吧”。

在现实中,加拿大警方于1995年调查了不列颠哥伦比亚省辖内的所有寄宿制学校,发起了13件诉讼案件。而这显然只是冰山一角而已。

体罚、强制文化同化、虐待、性侵以及死亡,加拿大的“印第安寄宿学校”以这些方式运行了一百余年。自1876年第一所学校开办直到1998年最后一所学校关停,这些故事从未间断地反复上演。

3.我是谁?难以磨灭的文化创伤

这些土著儿童在寄宿学校中真的学到了如何做一个“文明人”吗?答案是值得怀疑的。

海威在毕业返回家乡后,发现自己已经难以融入当地社会。对土著社会的生存方式缺乏学习和文化上的多年隔绝,让他们与家乡人形同陌路。

而在寄宿学校中学得的技能又太过初级,加之存在不小的社会歧视,让他们也难以在现代化的加拿大社会谋生。

海威痛苦的写道:“(自己)在白人社会中找不到合适的或是体面的工作,又不得不返回保留地,但由于长时间脱离部落社会生活,很多技能和习惯都被磨灭,无法自如生活在保留地中,成为冷嘲热讽的对象。”

比起白人,他们大部分人的住房过度拥挤,失业,拿着只有白人70%的薪水,青年心理健康问题以及对司法不公更是司空见惯。

2015年,尽管土著居民只占人口的5%,但他们组成了谋杀案受害者的四分之一。比起白人,女性土著居民的平均寿命要少6年,而男性土著居民则要少8年,只有69岁,这接近典型的失败国家海地的平均寿命。

这些被强制同化教育的儿童长期处于高压生活中,形成了严重的心理、精神危害。而处于两种文化中间形若飘萍的他们,更是严重缺乏身份认同感。

在海威自传小说的最后,主角顶着各方面的压力,拼尽全力成全了弟弟的愿望,他说,“我们是印第安人!和任何人一样,我们有权利举办我们自己的宗教仪式”。

尽管这句宣言如此有感染力,但这种文化上的呼吁与觉醒更像是某种“回光返照”,加拿大的印第安文化终究还是慢慢地在无声中消失。

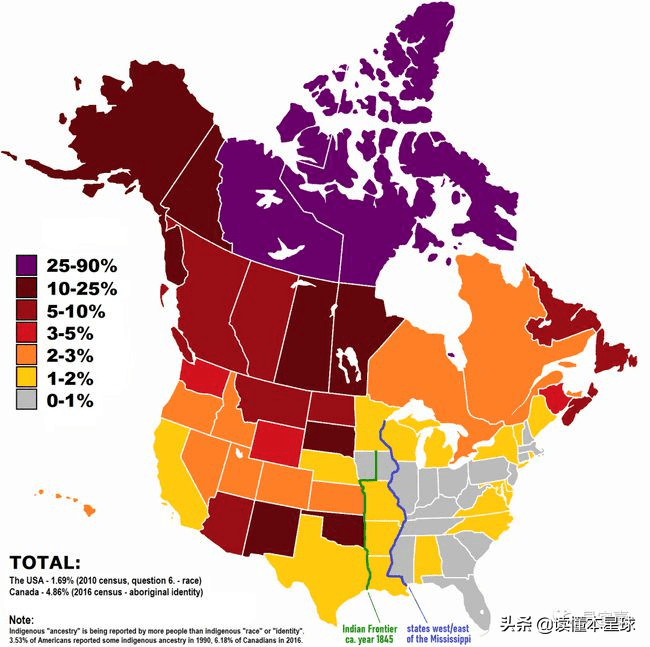

▲北美原住民比例分布图,事实上目前原住民在加拿大的人口占比仅有约3.8%

近些年,尽管加拿大前总理史蒂芬·哈珀、教皇本笃16世、教会都向原住民道过歉了,但这些轻飘飘的道歉能挽回已经支离破碎的印第安社会吗?

一个印第安人说:“道歉有什么用?”他指着自己的胸口说:“伤痛依然在这里,我的母亲收到了印第安寄宿制学校和解协议中的补偿,但再多的钱也无法为她抹掉痛苦的过去。”

▲2008年时任加拿大总理就原住民学校文化奴役问题向原住民代表道歉

加拿大社会现在似乎已经与土著和解了,但当已经没有人去继承这些文化记忆的时候,虚伪的道歉又有什么用呢?