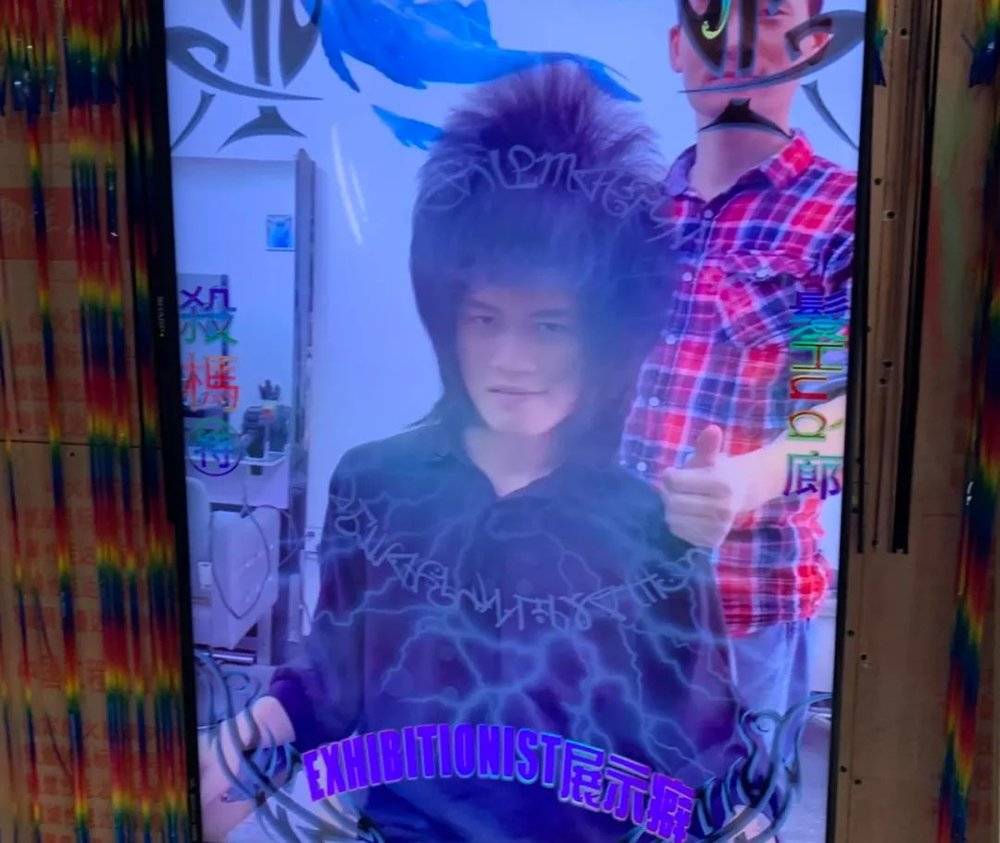

本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:蔡菜,yuer,题图来自:《杀马特我爱你》

假如三里屯有杀马特

当夜幕降临在这个全北京最时尚的街区时,会像没有降临一样,三里屯本身就是一个大橱窗,被从里到外照得亮堂堂的。像平常一样,这儿的街道上充斥着叼着纸吸管的潮流人士、身形高挑的俊男美女,以及追着他们辗转腾挪的老法师。

像平常一样,除了今天以杀马特造型逛街的我们。

给我们做发型的人曾信誓旦旦地保证,带着这样的头发,要去最时尚的地方,不管是在广东还是北京 798,绝对会有人请我们喝奶茶。

这位发型师叫罗福兴,传说中的 ”杀马特教主” 。他表达能力极强,能像条件反射一样,吐出一大串一大串听起来格外霸道的话,但半真半假,只能听一半。所以带着这样的发型来三里屯,绝不是因为那句来自他的 “你们俩真的能去葬爱一族当公主了” 的盛赞令我们渴望在北京的时尚腹地突围而出,我们仅仅想看看,这个发源于广州石牌,在北京 798 的展位上被媒体和艺术家们颇为吹捧,并即将在上海某艺术区展出的杀马特发型,在跨出以艺术为名的结界时会遭遇什么?

去三里屯有点一时起意的意思,大家一鼓动,我们就觉得非得让在三里屯买牌子货的潮人被这种无法被消费主义收编的生猛 DIY 冲击一下,但当我们一下出租车,把整座发型都暴露在有点寒冷的空气中时,信心开始消散。

迎面而来的路人素质再高,也没法拔出钉在我们头上的目光,酒吧街门口拉客的老哥再油嘴滑舌,也忍不住带着几分真诚对我们坦言,自己以前也曾把头发弄成这般张扬。

我们想起罗福兴说的话,他告诉我们,杀马特一族一般都成群炸街,关键是要自信,做头发的时候,他就知道我们不行, “你们看起来太怂了,说话也没有底气” ,他喜欢给自己做的发型取名字,给我们的发型取名为 “葬爱小阿卟” 和 “皇族小阿怂” ,而这明显是家族边缘成员的名字。

于是我们问发型师,如何才能成为一名真正的杀马特,他反问我们,你觉得自己是杀马特吗?我犹豫了一下,他呵呵一笑, “所以你不是杀马特。”

晚上八点整,我们出现在古驰快闪店门口。

大概因为一种艺术氛围的加持,我们收到的注目从 “这人咋这样有病吧” 变成了 “这人咋这样但应该挺牛逼的吧”。店员小哥用一种略显夸张,在我的臆想中只会出现在《穿普拉达的女王》那样的电影里的语气对我们赞叹道:

“哇哦,你们真的太、酷、啦”!

于是我鼓起勇气问道:“我们是不是跟古驰很搭?”

小哥用一种 “I get you” 的眼神看着我们,然后冲另外一个展厅叫了一嗓子,“X姐,你看看啊”,一个姐姐应声探头,端详了我们一会儿说,“嗯我觉得你们这些年轻人有时候真的会给我们带来很多启发。”

古驰的气氛还算轻松愉快,但接下来的旅程如同一场漫长的处刑,在另一家奢侈品店门口排队时,门口的安保大哥毫不掩饰地打量了我们好几次,歪着头问 “你们是真觉得这样好看?”,在得到肯定的答复后,他显然有点困惑于这个答案但更无奈于我们的坚持,只好缩了缩脖子说“哦那好吧”。

即便是导购(在时尚语境下被称为 sales )里最和善的,也会自然地以 “这个亚克力吊坠很夸张很适合你们整体的感觉呢” 为理由,把我们从包包橱窗引向价格最低的小挂件区,而在另一家更为冷清的奢侈品店里,导购们几乎是凝固在了原地,在我们问出 “有什么包包可以推荐一下吗” 后,一位导购习惯性地推荐了最新款,而另一位则大声建议,你先问问她们到底有多少预算啊。

“一万吧” ,我说。

她立刻冲着同事说,“那你别让她们看那个了。”

在 798,杀马特发型被抽象地称之为 “审美自由”,但在三里屯却毋庸置疑地指向着低消费水平人群。古驰店的气氛之所以相对愉快,也许是因为它快闪店的性质,让它更接近于展览,而非消费场所。

换句话说,可能只有当以艺术为名的结界将杀马特隔离在展览橱窗里时,或者,只有当那些第一次尝试杀马特发型的798青年们明白这是随时可褪下的一次性变装时,观众才会在安全距离之外卸下防备,以欣赏的目光看待杀马特。

而无论如何,作为也许是最先登陆三里屯的杀马特,我们可以负责任地说,这感觉确实不太好。

这一天开始于 798

四月底,罗福兴在自己的公众号上宣布,将在北京 798 开办为期一周的杀马特发型体验店,并郑重承诺 “绿色美发,健康按摩,不搞黄色,不搞迷信活动”。

第一次见罗福兴,他叼着根烟坐在窗边,胸口纹着自己名字的缩写 “LFX 兴主流”,两条胳膊上分别是 “俺罗福兴” 和 “天上地下唯我独尊” ,他跟我们嘻嘻哈哈地解释,“生活太枯糙了,纹身时的疼痛能给我生命活着的感觉。”

在李一凡的纪录片《杀马特,我爱你》中,随着罗福兴,大众看到了杀马特的世界。他们大多都是在流水线打工的工人,每日机械般的劳动后,华丽的头发成为生活中为数不多展现自我的机会。再后来,杀马特因奇葩的造型难逃被嘲笑、围剿的命运,变成了大众眼中的异类。

而这一切迁移到 798,在这个半艺术、半消费的场域,我担心不属于杀马特群体的人们顶着杀马特的发型只是一种消费行为,罗福兴早就对类似的说辞不屑一顾, “我已经八年十年没进厂了。我把杀马特发型当作一种艺术,开发廊是我的梦想,然后给不同的人做发型,改造他们。”

当然,给不同的人做头发,价格也天差地别。在 798 给文艺青年们做一次发型 300 元,是他在广州本地价格的十倍,我试图跟他讲价,“我们两颗头能不能收 500 块钱”,他说不行,因为自己本来就做累了很想下班,“而且你们搞不好做个头发一个一个都能报销”。他说完我才意识到,来这里的大多数人都是媒体记者、纪录片导演,以及本就驻扎 798 的艺术家。

按罗福兴的说法,发型是杀马特的灵魂,如同鸟的羽毛,高效地起到了美观、实用、吸引伴侣等功能。做完一次头发,为保持造型,杀马特可以两三天不躺着睡觉。发型比脸重要,夸张的发型起到改变脸型的作用,堪比初期的整容。杀马特发型还可以拯救脱发人士,再稀疏的头发在梳子反向揉搓后都能产生浓密炸毛的效果。

他指着屏幕里的一个锅盖状的发型对我们说:“做了这个头,上街交警都不查你,像带了个头盔,” 他顿了顿,说,“我觉得喜欢一样东西,它首先还得有实用性。”

我们试图向罗福兴讨教他多年来做发型的经验,比如如何根据不同的人设计发型,他摇摇头:“全是瞎搞得啦,我从来没有根据人家的气质来决定怎么弄,弄腻了就换一个,其实现在我把你的头发全立起来也没有问题,但是我觉得太累了,不想动。”

先是用细齿梳子将头发倒着梳成炸毛的状态,再将其拢成不同的形状,用发胶一层层地固定、堆叠,逐渐膨胀至巨大,罗福兴看着我们惊讶的表情有些不屑,突然问我们 “有没有见过大蛇拉屎?”

“没见过。”

“没见过就对了,就没见过世面的一帮人。”

我们反问罗福兴见没见过大蛇拉屎,他的回答是 “当然见过,跟虫拉屎差不多”,因为蛇吃的杂,所以 “屎是五颜六色的”。

“反正你们也不懂是吧,你也没有东西证明我是骗你的,我说我见过,这就对了,你没见过凭什么怀疑我呢?”

后来我们才知道,“大蛇拉屎” 在广东方言里就是 “没见过世面” 的意思,但罗福兴当时没正面解释,只是教我们以后可以用 “你见没见过大蛇拉屎啊” 来嘲笑想勾搭我们的男的,用他的话说,“你们的头发足可以抵挡八级大风,不需要任何男的为你们遮风挡雨”。

我们推断罗福兴应该是个经验主义者,即便蛇拉的是五彩屎,也要信奉眼见为实。若要谈论杀马特美学以及孕育杀马特的南方工厂生活,他拥有比在场任何人更深厚的见闻和感受,掌握着绝对的解释权。他淡定的气场笼罩着整个发廊,似乎根本不曾在乎他人过于深刻的解读和过于遥远的共情,而是用一种有一搭没一搭的语气,游刃有余地信口对付着每个媒体。

他一边拨拉着我的头发,一边回答着我对杀马特家族内部阶级的问题:“杀马特家族嘛,红色肯定最尊贵,其次是黄…黄紫绿蓝,” 看到我对他手里拿着的刺鼻的染发剂有点顾虑,他又补充,“黑色啊,黑色啥也不是”,有人追问,假发呢?他说,假发地位最低,别人问,怎么低了?会受到排挤吗?他随口应道,排挤吗,肯定啊!

一撮撮头发在发胶下竖了起来,我提议,这个发型不如就叫 “ 798 自由女神”,罗福兴很不屑:“自由女神的雕像也是以我们为蓝本的,只是你们不知道而已,先有杀马特,后有的自由女神”,他又感叹,“结果版权费也没有,啥都没有。最后(自由女神)还成了一个很高端的东西,他娘的,好可恶哦。”

罗福兴对文字很敏锐,且有一种极其强烈的自我意识,他非常具体地掌握了大众对杀马特的印象,并能用三言两语为其增加真实的细节和诗意的气氛。在另一篇《橱窗中的教父》的采访中,他随口就用类似于 “白幽灵、摩托车、夕阳、心爱的女人” 等意象勾勒出一个既能满足大家对于杀马特的既定想象,又极富美感的画面。见了罗福兴本人,我甚至有点不确定那是他的真情实感,还是对大众刻奇想象的一种戏谑式的仿写。

于是,他就这样将一群人对他一个人无穷无尽的提问与盘剥扭转成了另一个游戏:他知道真实的杀马特是什么样子,也知道媒体想要听到的答案是什么样子,于是他根据心情来决定,要不要给你一个你喜欢的真实答案。

这里没有葬爱公主

如果说在三里屯结伴而行还能共担尴尬,那结束各自回家则是炼狱级别的考验,顶着“爱心头”面对路人几乎花光了我们所有勇气。那天晚上,yuer 在胡同大妈灼灼目光的注视下走过了人生中最长的路,蔡菜因为家里来了客人而在楼梯间的电井里蹲了半个小时。本来互相承诺 “将杀马特做到底”,顶着发型睡觉,第二天自豪地向办公室同事们展现自我,但因为受不了发胶变质的怪味,当晚就草草洗了头,褪去了终不属于我们的杀马特皮囊。

罗福兴曾作诗一首,其中两句写 “潮流没有对与错,时尚首选杀马特”,他用审美自由来为这场展览预热,说这一切只不过是另外一种风格。但杀马特太夸张了,夸张到像一场视觉上的报复,它强烈到难以成为潮流,而不得不困囿于成为某种身份象征。

因此,戴着这顶头发的人最好持有一套坚定的解释,一旦心虚,那碉堡一样的头发只会沦为一坨尴尬。

对于原生杀马特一族来说,这个解释也许是:他们需要在流水线之外选择一种最不同寻常的时尚,以刺痛他人目光为代价去抱团掠夺被看见的权利;而对于在 798,或是其他艺术社区做了一次性造型的人来说,这个解释也是一次性的:这是一个小圈子内的审美自嗨,我们挪用着最为乖戾的民间素材,完成了一场反精英 pride 游行,和一次遥远的、虚无缥缈的共情。

本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:蔡菜,yuer