本文来自微信公众号:人神共奋(ID:tongyipaocha),作者:人神共奋,原文标题:《大事件的引爆点》,头图来自:视觉中国

多米诺骨牌效应

记得当年,学校因为食堂饭菜质量问题,引发过多次学生“罢吃”抗议活动,但这类活动很难成功,当时也没有外卖,不吃饭实在扛不过去。

不过居然有一次莫名其妙地搞出了动静,连续两天中午,学生大批堵在食堂门口,饭菜大批没卖出去。至于为什么这次成了,我事后问过一个带头的积极分子,他说这次刚开始也一样,有人吃有人不吃,可忽然有那么一段时间,参与行动的人数暴增,并没有人特意组织,所以他也不知道怎么回事。

这真是一个谜,直到后来,我看了一篇社会学论文“集体行动的阈值模型”,才算解开。

很多人都听过“弱关系理论”,率先提出这个理论的社会学家马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)在顺着“弱关系理论”研究集体行动时,注意到一个现象:

很多精心策划的集体行动,最终都雷声大雨点小,而历史上引发大规模骚乱的,都是偶然事件引发的无组织行动,这些行动一开始都不太引人注意,只是到了某一个时点,规模突然指数级增长。

为了解释这个现象,格兰诺维特提出了“行动阈值”的概念,并用“多米诺骨牌效应”来形容集体行动的逻辑,非常简洁地解释了这一现象。

这个社会学现象在营销上也很有启发性:为什么有一些产品一开始很火,后来却销声匿迹?有一些产品一开始不温不火,最后却成为全民新宠?从少数人的举动,到大规模的集体行动,中间到底发生了什么变化?

激活阈值

某同事极力劝你参与一个“反对996的行动”,你虽然赞成他们的理念,却多少有点担心。你到底会不会去呢?格兰诺维特认为,取决于两个因素:

一是收益与成本(包括风险)的权衡,格兰诺维特称之为“效用指数”,“效用指数”越强,你参与的可能性越大;

二是其他参与者的数量。一个人在关注集体活动时,如果发现很多人(特别是身边的亲友)都已经参与,他可能就会考虑参与,格兰诺维特称之为“社会信号”,你参与一个活动所需要的“社会信号”越强,说明你参与的可能性越低——你需要看到很多人参加,你才会参加。

这两个因素之间是有联系的,“效用指数”越强,所需要的“社会信号”越弱。打个比方,如果你是一个坚定的“反996者”,那么你就是一个活动的积极分子甚至组织者,根本不需要什么“社会信号”。

所以,“社会信号”成为“效用指数”的一个反向指标,格兰诺维特也因此设计了一个“激活阈值”:

假如你身边有100个朋友,A活动只需要看到20个人参加,你就愿意参加,那A活动对你而言的“激活阈值”就是20;B活动需要看到50个人参加,你才愿意参加,那B活动的“激活阈值”就是50。

为什么有些活动能成功,有些活动就是搞不起来,引入“激活阈值”的概念,就非常好理解了。同一个活动,同一群体,不同的人有不同的“激活阈值”。

阈值为0,就是主动发动活动的人。如果这群人中有一个阈值为1的人,只要有人发动,他就会参加,这么一来,这个活动就有了两个人了。

接下来,只要人群中有一个阈值为2的人,活动的队伍就会扩大到3个人,如果有2个阈值为2的人,或者再来一个阈值为3的人,就会变成4个人。

就这样“传染”下去,一旦剩下的人中,“激活阈值”最小的那个人的阈值都高于参与者的人数,那么活动人数就会停止增长。

格兰诺维特将这种“传染”比喻成“多米诺骨牌”,只要中间没有断档,就会一个个“倒下去”。

这就解释了,为什么有些精心组织的活动不一定能成功——因为出现了“激活阈值”的断档;相反,如果一个活动,吸引关注的人非常杂,什么人都有(代表阈值分布平均),引发大规模集体参与的可能性反而大大增加了。

那为什么有些活动,一开始不温不火,后来却突然爆发呢?这个“临界点”有规律吗?或者有什么“关键人物”?

“激活阈值”帮我们计算了一个完美的答案。

集体行动爆发的临界点

大部分活动的参与者,“激活阈值”都是正态分布,即,大部分人的“激活阈值”集中在中间段,越往两头越小。处于峰值段的人,一定不会是活动的关键人物,因为他们都是墙头草,需要有相当多的人参与,才会参与。最右端的人当然也不是关键人物,他们几乎不会参与这个活动。

那么最左端的小阈值人群是关键人物吗?毕竟任何一个活动,至少要有一个0阈值的人。回顾一下刚才的集体行动的发生逻辑,你就会发现,阈值为0的人,并不是关键人物。阈值为0,代表这个人是挑头的,任何古怪的主张都有其坚定的信仰者,这样的人虽然很少,但会主动跳出来的人,从来不缺。

同理,阈值为1的人,也不难找。所以“关键人物”就处于“低阈值”与“中间阈值”之间。到底是多少呢?

说到这儿,我要引入一个统计学上的概念“标准差”,这个值可以衡量一组数据的差异程度,计算方法是每一个人的值与群体平均值的差的平方之和的开方(不理解的请自行百度)。

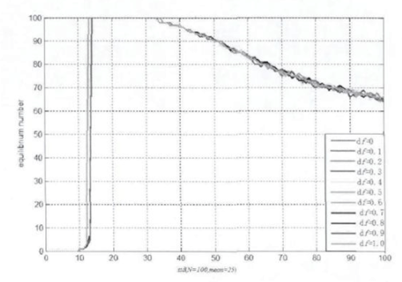

格兰诺维特假设有100个人,某活动的平均激活阈值为25,呈标准正态分布,即峰值也是25,他用计算机模拟了各种情况,统计标准差与活动最终参与人数的关系,结果就是下面的图:

当这群人的阈值标准差为0时,也就是所有人都是25,可想而知,他们只会发发牢骚,不会有任何行动。以此推论,当标准差为1、2、3时,大规模集体行动也几乎不可能发生,标准差低,说明绝大部分人都分布在25附近,自然凑不起足够的低阈值的人。再推论,标准差再变大,4、5、6、7……参与者仍然极少。

但当阈值标准差达到12时,奇迹发生了,参与人数从个位数忽然突增到100个人全都激活!传说中的“活动临界点”果然出现了。为什么之前几乎没有动静,到了标准差12就会一下子激活全部群体?标准差12到底有什么魔力?

统计学的知识就派上用处了:一个激活阈值的峰值为25,标准差为12的标准正态分布模型中,68%的人处于13~37阈值段,16%的人低于13,16%的人高于37——多米诺骨牌中的每一张牌,终于散布到了适合的距离。

那标准差继续增加会发生什么?阈值标准差继续上升,在达到33之前,一直是100个人全都激活的状态,代表这个群体的行动阈值分布很均匀,容易引发多米诺骨牌。但如果超过33之后,激活数又开始慢慢下降,最终停留在50个参与者的规模,这又说明了什么呢?

高标准差代表群体中个体的差异性太大,积极分子和惰性分子都很多,中间状态的人反而变少,这就意味着多米诺骨牌开头和结尾的牌太多,中间的牌太少而出现了空档,最终参与行动的人只有一半。

从这个实验可以看出:一个有一点参与难度的行动,对象只要人数足够多,激活阈值呈正态分布,信息流动不受阻,那么,行动会不会爆发,其核心因素只有一个——人群的差异化程度,既不能太高,也不能太低。

这个理论同样适合于营销领域。

电影票房激活阈值模型

为什么春节档有一些电影刚开始票房很好,却缺乏后劲?有一些电影口碑很好,商业元素丰富,就是票房火不起来?有一些电影一开始同样票房一般,却能靠着口碑实现票房逆袭?

现在的观众80%都是网络购票了,看看豆瓣评分或者买票时溜一眼猫眼评分,很正常,为什么这些高评分的电影不能引爆票房呢?

电影的上映期只有一个月,营销需要在最短的时间快速引爆市场,但电影消费又是一个极度依赖口碑的行动,电影需要把“激活阈值模型”发挥到极致,才能在短期实现高票房。

按激活阈值高低,观众可分为四类:

零激活阈值观众:不需要任何口碑,只需要题材、导演、明星、续集等等元素就决定观影;

低激活阈值观众:主动到豆瓣或猫眼上看评分,根据网络口碑决定看哪部电影;

平均激活阈值观众:从不关心影讯,只有亲友说某部电影好看才有可能去看。

高激活阈值观众:必须在身边出现了足够多的亲友的口碑,才会走进影院。

电影票房的产生就是“多米诺骨牌”倒下的过程:先由电影宣发在上映前把电影的卖点传达给“零激活阈值观众”,实现上映首日票房;再由这一批观众产生的网络口碑带动“低激活阈值的观众”,实现首周的票房;最后由第二批观众在社交活动中的口碑,激活其他观众,带来其余三周的票房。

影响票房的是电影对应观众的行动阈值的峰值和标准差:

峰值低,标准差大:代表题材受众小,喜好两极分化,往往是一些小众题材的电影或艺术片,票房低而稳定(《一秒钟》《波斯语课》)。

峰值高,标准差大:代表题材受众广,口碑两极分化,票房不确定,对宣发和档期高度依赖(《我的姐姐》《八佰》)。

峰值低,标准差小:题材小众,质量又很平庸,这就不用分析了吧。

峰值高,标准差小:题材受众广,评价较一致,如果评价好,就有高票房的潜力(《悬崖之上》《你好,李焕英》),但如果评价差,只能靠“零行动阈值观众”,完全取决于宣发的能力了(《你的婚礼》》《唐人街探案3》)。

所以,除了峰值和标准差这两个影片因素,合理的宣发策略也非常重要:

常规档期电影,“低激活阈值的观众”所占份额也最大,“零激活阈值观众”的网络口碑最重要,影片质量就是第一位的。

但节日档期就不同了,想要票房过十亿,首周就要达到5亿以上,意味着1000万以上的观众,但整个豆瓣的月活才千万,这就意味着上映首日就需要海量的“零激活阈值观众”,那对宣发的要求就非常高了。

所以,很多优秀的影片,因为题材不适合该档期,或者宣发上出了问题,或者档期迟迟定不下来,导致“零激活阈值观众”太少,就算之后口碑出来了,但等“多米诺骨牌”倒到“平均激活阈值的观众”时,电影的排期已经很少了,而这批观众对观影时间又很挑剔,导致最终票房与口碑不相称。

普通电影的营销是用有足够特点的卖点和高强度的宣发,打动零激活阈值观众;再用影片的质量,打动低激活阈值的观众。

春节档一类的强档期内票房前三的电影,一定要激发足够多的“平均激活阈值”观众;现象级电影,就需要触及“高激活阈值观众”这一层。

模型总结

本文的内容有点复杂。最后再总结一下。

“激活阈值模型”用非常简洁的数学语言解释了一个社会学现象:

只要一个群体的人数足够多,呈正态分布,影响最终规模的核心因素就是“激活阈值”的标准差——必然有一个标准差成为活动规模的“临界点”,从无人关注的小众行动变成大规模群体集体行动,或者从一小群人的行动,变成整个社会的大运动。

该模型在社会学上的意义:

一个群体在很多个敏感议题上的观点差异,称为该群体的标准差。那么如果这个群体只有一个声音,标准差为零或极小,结果呈现最稳定的状态;

随着一个声音的状态被打破,标准差变大,出现了各种不同的声音,总会出现一个标准差的“临界状态”,这个群体会迅速进入极端不稳定的状态,敏感议题引发大规模集体行动;

但如果标准差继续增大,一个群体观点开始两极分化,这个社会又会进入相对稳定的状态,敏感议题引发的集体行动仍然有,但规模缩小到一半的程度。

最后是该模型在营销学上的意义:

新产品未来的市场取决于该产品对应受众的“行动阈值模型”中的峰值和标准差。新产品营销计划应该区别不同的“行动阈值模型”,目标是用最小的代价传播到尽可能多的“高激活阈值”受众中,不同阶段、不同产品的推广资源的使用重点应有所区别。

此外,“激活阈值理论”假设信息可以无差别地传播,即每一个人都能实时判断有多少人参与了活动,但实际生活中,信息传播总有障碍,如何让高激活阈值受众看到这些“低激活阈值”用户的消费行为,往往是传播的难点。

本文来自微信公众号:人神共奋(ID:tongyipaocha),作者:人神共奋