本文来自微信公众号:北方公园NorthPark(ID:northpark2018),作者:木村拓周、薯片,头图来自:夏之禹MV《殉情》

我是男人,我挺杨笠

“我是夏之禹,我是男人,我挺杨笠。”

短短四秒钟的视频里,说唱歌手夏之禹只讲了这么几个字,随后右手握拳以示鼓励,眼前坚定,直视镜头。这条微博的发布时间是3月22日凌晨5点08分,英特尔因为舆论压力宣布下架了杨笠相关宣传物料后的那个凌晨。夏之禹在文案中打上了#我是男人,我支持杨笠#的话题,希望发起一场男性声援接力。接力最终没有大范围滚动起来,没有太多男性录制支持视频,但到今天为止,这条微博的转发量达到了 57000 多次。

几天之后,夏之禹又在微博上发了一篇文章,进一步阐述自己对这件事想法,提到“作为在父权社会里得到性别优待的男性,在面对受到性别压迫的女性时,可以有一些些忏悔之心”,还提到“我绝对不会去冒充什么女权发声者,一个男人高呼女权实在太愚蠢太难看了,除非有一天我来了大姨妈有了子宫,要不然所谓的感同身受实际都是意淫”。这条微博又有超过 90000 转发。

这样的发声,如果来自微博上长期关注进步议题的知识分子、KOL们,也许不令人惊奇。但这有可能是中国说唱歌手尤其是男性,第一次在公共舆论场上深度介入性别议题的讨论。

长久以来,中国的说唱音乐创作者们,和舆论场上广受讨论的社会议题大体绝缘。这当中有适用于许多流行文化创作者的普遍原因——例如审查制度、艺人形象和定位、风险管理等;也有专属于说唱乐这一艺术形式的原因。

说唱乐这一音乐流派天然的“进步性”,来源于美国社会特殊的种族土壤。舶来到没有种族问题的中国,这一层被抽空了。其他的许多公共议题,例如性别、阶级,年轻的中国说唱社群未必有能力好好讨论,说唱音乐也未必是最合适的讨论形态,甚至有时师出无名——例如说唱乐的“厌女传统”由来已久。至于脱离作品的公开发言,对创作者来说,少去了所擅长的艺术形式给表达核心做一层包装,就更显得冒险而不讨好了。

在这个背景之下,夏之禹作为一个男性说唱歌手力撑杨笠的几次发声,显得稀有和特别,引发了超过他想象的关注。

四月份,我们在北京采访了来巡演的夏之禹,跟他聊了许多——关于性别议题,关于他的创作,关于他的家乡,关于他的性格形成。

面前的夏之禹瘦、高,前一天晚上准备演讲文稿到凌晨五点钟,弄完硬是又拖到七八点才舍得睡,黑眼圈明显。他的表达欲和表达能力都相当出色,关于创作,关于原生家庭,关于性别问题,他都有很多愿意分享的。刻板印象中的“说唱范儿”,例如狂妄的姿态、挂在嘴边的 keep it real,在采访中一次都没有出现过。

两年前我们和夏之禹打过交道,但没加上微信。夏之禹恍惚以为自己把我们微信删了,神情局促,“我是不是把你删了?但我觉得不可能啊。我说过我这辈子都不再删人了。应该不太可能吧?”经纪人在旁窃笑,“他跟我说这个事情好多遍了。”

在综艺节目上,他的人设特点有时被总结为“丧”、“不进取”,他自己则诚实地形容自己“胆小”、“怯懦”。《说唱新世代》录制初期,他因为不配合临场创作环节的表演被一些导师和选手批评,顿感压力,跑出棚嚎啕大哭了一场,引来助理导演和其他人的安慰。

夏之禹的出现提醒着中国说唱社群,一个性格软懦、容易紧张、有点丧、不够自信,“阳刚男性气质”不强烈的男性,只要他能足够诚实面对听众和自己,也能成为一个说唱明星。

街头的邻居

1989年,夏之禹生于四川省广元市宝轮镇。去年年底夏之禹发的专辑《Young Fresh Chin》中所描绘的那副半架空、半真实的小镇青年图景,正是从他的家乡宝轮镇衍生的想象。

广元宝轮地处四川北部,三省交界。60年代三线建设,凭借便利的位置和隐秘的地貌,广元成为西南三线建设的要地。“好人好马上三线”,随着基础建设和厂房一起来到这里的,还有大量随“单位”迁移到此的外来人口。空降的单位,不经润滑地介入到大量像广元这样的城市里,筑起高墙,院内是背靠国企、稳定富足的移民人口;院外是享受不了体制福利的地方本地人。“单位”和“地方”的人之间形成了一种基于阶层的紧张关系。

在专辑里的《Hometown》这首歌,夏之禹开篇就写到,“在我出生的地方人们分为两个群体/单位和地方在心里互相排挤/单位多数来自北方,本地是农民/做单位人的生意,也渐渐穿上西装”。

夏之禹出生在单位大院里。大院的生活有一套完整的系统,衣食住行,包括专门的学校,当地称为“子弟校”。家长一般不愿意小孩出院子,除了安全因素,更多的是上一辈对院外本地人的刻板印象,“会觉得我们很优越,是单位里的人,穿得也好吃得也好,你们外面下雨天小孩都不穿鞋的。”

这种紧张关系和年轻人青春期不知轻重的躁动叠加在一起,演化成许多无来由的暴力现象。打架斗殴是常事,通常来说,院子里的小孩,打不过院外的。夏之禹至今还记得许多目睹过的暴力场景,包括:外地的小孩卷入霸凌事件,后来带着猎枪去上学;朋友在巷子中甩掉彪悍的其他外地孩子团体的“追杀”;四个小孩把一个小孩“啪”一下插进钢筋管子,后者成了植物人。

成长环境带给了夏之禹一定程度混乱的身份认同,以及过早出现的危机意识。

夏之禹的父亲是单位的工作人员,但并非外省来的移民,而是四川人;母亲老家则是陕西,在院子外银行上班,因此也结交许多院子外的本地人。这让夏之禹从小跟院里的单位家庭,和院外的本地家庭都有接触,“里外都沾点”。好处是,大院子弟和院外孩子的敌对情绪,夏之禹没有太上头,以至于他大多数时候能以旁观者,而不是斗殴中头破血流的任意一方出现在事件当中。夏之禹总结为,“我不是 from the hood(街头),但我是hood的邻居”。

不好的地方是一些文化印记的模糊,例如夏之禹讲的四川话并不太道地,没有“俚语”。通常,单位的爸妈都不希望小孩讲本地话,尽量教普通话。夏之禹的爸爸不会说普通话,但在单位中和外地人的相处里,也习惯了讲一口自我阉割掉俚语的四川话,方便他人理解。家庭里去俚语化的方言使用让夏之禹日后发现,作为一个四川说唱歌手,他完全无法使用方言进行说唱创作,这是他很大一个遗憾。

某程度上,“内外都沾”的视角,还让夏之禹较早地埋下了某种对自身特权自省的种子。“我是有种愧疚感的,虽然说支援国家建设就是不得不的事情,但别人本来祖祖辈辈就在这生活得挺好,外来人来了以后,你把别人地一圈,虽然也赔了钱,然后你就建高墙,上面还建铁丝网,门卫还检查口音,你本地人我都不让你进去。我觉得你这样肯定(院子内外)会有矛盾的。”

但更多时候,危机意识可能压过了自省,并在很底层的层面塑造了他的部分生存哲学:“比如说你本来就生在这么一个混乱的地方,你天天说我要与这个地方为敌,你可能没两年就死掉了。”

这是他贯穿在《Young Fresh Chin》这张专辑里想表达的东西:适应环境,找到生存的方法。“如果你要活下来,你肯定是要去适应那个地方的。适应你要找到方法。一些方法里肯定是有不堪的内容在的,但是你活下来了,这个是最重要的。”

夏之禹自认为是一个戒备的人。有一年他重看一部老电影,里面有个场景,是小弟弟跑进来说后院里有东西,“几个哥哥啪啪每人提个刀就出去了,那个场景我觉得帅爆了”。他琢磨着,觉得自己家里也应该有个防身的东西,跑去买了个棒球棍回来放在房间里。

审美启蒙和性格奠定

00年代开始,随着工厂的衰败、地方的崛起,院子内外逐渐融合打通,专属于单位孩子的“子弟校”被取消。“融合了以后,其实大家最后就变成是看谁不爽打谁了,就已经不分是我是哪的了。”

三线建设时期,像宝轮镇这样的被突发外力介入并引发一定程度阶层对立、社会混乱的城镇样本非常多,但它们毕竟不是小岗村,不是深圳。后来的大众媒体和文艺创作,对发生在那些片刻的混乱描述不多,留下的只有“三线建设遗址”和“下岗潮”这样的笼统名词。

尽管夏之禹一再强调,他的专辑基于一个半架空的世界,并不是什么现实主义作品,但作为文本,这张专辑事实上关照了那个特殊时空,这在中文说唱作品中相当少见。也因此,一些乐迷半开玩笑地,称呼他为说唱圈的“文化绿洲”、“说唱贾樟柯”。

在夏之禹看来,这是彻头彻尾的误解。从小到大,他并没好好念过书,也承认自己在初三就“吃完老本”开始垫底了。

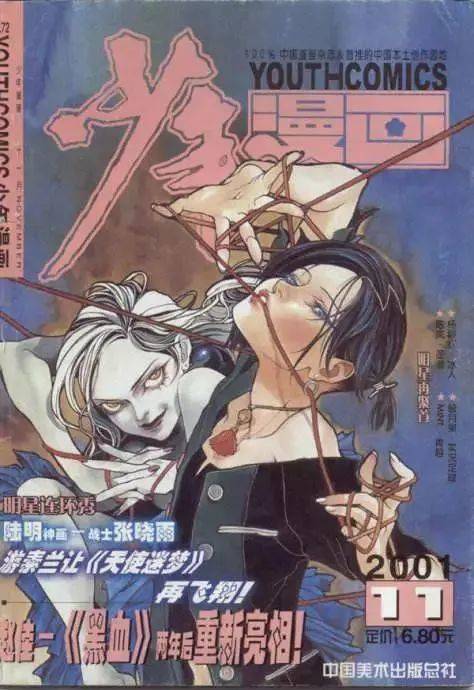

夏之禹的青少年时光,是由国漫陪伴度过的,赵佳的《黑血》,陆明的《我的旋律》,他如数家珍。很快国漫杂志销量走低,漫画杂志没销量,书报亭逐渐不进货了。夏之禹软磨硬泡,发誓他每个月都会买,逼着书报摊老板每个月至少进一本留给他。这个阶段摄入的国漫,完成了他的审美启蒙,像《我的旋律》这种包含了诸多宗教幻想、画风硬朗的漫画,在想象力和审美上给了他许多启发。

但更大的观念上的震撼还是来自说唱乐。中学时代父亲带他去新华书店,夏之禹挑了一张50 cent的专辑,回去对着英文歌词听,不懂的上贴吧“rap吧”提问,发现歌词内容相当大逆不道。

“这在我们从小的教育概念中是坏人做的事,他们特别在赞美赞颂这些事情,我就惊呆了,我说这个歌能听吗?这不是站在人民的对立面吗?”这是夏之禹观念的一次重塑,“噢,原来英雄不等于圣人。”

身处于暴力频发的环境,又接触到使用很多暴力意向的说唱音乐,足以让人担心这个青少年的性格和前景。但夏之禹的性格,用他的话说,并没有被环境和文艺作品改变太多,还是比较“软弱”、“胆小”。通常他把性格的奠定归结在基因上,“你有暴力基因,你就算天天爱与和平,你也会出去把人揍个半死。”

有时候他也试着梳理,原生家庭对自己性格塑造的影响。

夏之禹的父亲,是那种“男孩子就得玩枪”,从小教夏之禹打架技巧的父亲。“他会说一群人把你围住了,先不要慌,先观察四周有什么趁手的东西,说你就想好,今天我肯定要被打趴在地上了,但是在那之前,只要有一个人陪你一块爬,就不算输。”

父亲对男孩子“强悍”的要求,来源于他自身的成长条件。夏之禹的亲爷爷在文革时期因武斗身亡,奶奶独自带着几个小孩长大。长兄为父,夏之禹的父亲在很小的时候,就需要背负照顾弟弟妹妹的责任,对“保护家庭”这件事有很根本的执念。“他年轻的时候练得非常壮,这样有任何冲突的时候他可以第一时间站出来,可以抵御这一切。”

但夏之禹的母亲,一直不喜欢他父亲给孩子灌输强悍、阳刚这样的男性气质观念。有时候会因为这件事和父亲有些争执。有时,母亲会拿一只小熊娃娃,绑在夏之禹身上,似乎可以对冲掉父亲教给夏之禹的一些男性气质,“我爸最后也拿她没办法”。

两位女性

“我从小就对我妈是非常的依赖和崇敬的,可能因为我外婆死得特别早,我都没见过外婆。”父亲对外强势,老黄牛性格,但在夏之禹眼中,他的母亲在家庭生活里占据了更大的话语权。

夏之禹的母亲,儿时被在孤儿院工作的姥姥带着,在孤儿院里长大。夏之禹觉得,母亲成长中父母的缺位,让她“在面对一些家庭完整的人,变得特别要强”,“这辈子什么都要争第一”。夏之禹的母亲是单位的四川省业务标兵,也得过省级的点钞比赛冠军。

成家后,母亲把这种好强加之到家庭生活中,希望在别人的眼中看到自己家庭的一切都是完美的。“她会省去一些东西。比如说我爸在国外工作,大家如果误会你家挣很多钱,她不会去解释误会,也不说谎,但是她就默默地把这个氛围给认同下来。还有以前我做说唱也挣不到什么钱,但如果别人说哇你儿子搞艺术真厉害什么的,她也不会解释,她就默默地把美好的氛围承认下来。”

母亲对家庭生活秩序的强势掌握,一方面,有时会带给夏之禹压力,“如果你不按她那种关于家庭氛围的幻想配合她,你可能在家庭这件事上就有点政治不正确”;但另一方面,这可能也是夏之禹性别平等意识的启蒙。

和夏之禹的对谈,你会发现这个造型风格吊儿郎当的说唱歌手,对他的父母甚至祖辈迁移、奋斗大大小小的故事非常熟悉,能娓娓道来。这些输入来自他和母亲频繁和全面的沟通。“我很喜欢跟我妈聊。应该说我妈很喜欢跟我聊,我就会听。”

“从小我在性别意识方面就比身边的男孩子好得多,可能就是因为我母亲在家里头强势的原因。我特别喜欢女孩子。”夏之禹对女性喜爱和关注,有时让其他说唱歌手朋友调侃,认为是情感生活丰富和浪漫作派的体现,“夏老师你可真是个诗人。”但他觉得与此无关。

“有时候那种男性的宿舍夜话,大家聊感兴趣的女性,到最后好像一定会落到‘性交’上面。但我不是完全……有的时候我会觉得我只是想对这个姑娘好。他们好像都觉得很难理解。”

另一位夏之禹在访谈中频繁提到的女性,是他的女朋友。

夏之禹的女朋友是一名坚定的女权主义者,会在微博上尽所能地参与性别议题讨论,她给夏之禹填充了知识结构中性别这一部分的理论真空。“可能这个东西本来就在我的感受中,但她帮我接触了这个全新的知识领域。”

在杨笠事件上的发声,也和女朋友的鼓励有关。“当时就是一个冲动,我女朋友在家里非常愤怒,她把这个事情讲给我以后,我也非常愤怒。没有人有权利去审判和惩罚另一个人,你们团结起来去霸凌别人,让别人丢掉了一个工作的机会,人家没有做错任何事情。我觉得太不健康了。”

即便如此,夏之禹仍然无法以“女权主义者”自居,“我不能为女性呐喊的,我其实是感受不到女性的痛苦的,我得到的是二手消息,二手的体验、观念,是女性告诉我的。我觉得我没有立场站在最前面摇旗呐喊。这个很奇怪。”

声援的代价是一些无来由的辱骂,有时候这让他更加难受。“他们为什么这么恨女人?他们对我加以很奇怪的诅咒,我只是一个出气筒,他们不恨我,他们恨的是女性。我觉得人类没有未来,别搞了。”夏之禹叹了口气。

夏之禹自认为是个悲观主义者,经常会觉得“世界在下沉,人类没救了”之类的。但一面在进行这些虚无表达的同时,他可能下一句又接了“得和那些傻X好好斗一斗”这样自我鼓励的话。

这种拧巴似乎一直在他身上存在,参加《说唱新世代》之后,积极的那一面被唤醒的次数更多,“我也不知道,从节目下来,确实一种类似于使命感的东西好像燃烧了起来。”

弱势群体和叙事警惕

高中毕业后,夏之禹在一所大专学习动画专业,毕业后他辗转几份工作,在影视公司做文案,写一点政府宣传动画的小剧本,去男装品牌做线上运营,还跟着成都的朋克乐队大翻转跑过几次演出,工作职责介乎经纪和助理之间。每一份工作无一例外,干很短时间就辞了。

后来专职做音乐,兜兜转转签约到成都明堂唱片。夏之禹保持着懒散作风,爱奇艺的说唱节目出了几年,去过一次,感觉社交压力太大,非常紧张,再也不去了。厂牌老板李天杲对旗下艺人相当宽容,赚不赚钱,只要按时创作,每个月都给一笔预付款,保证生活,“我也不知道李天杲为什么这么信任我,我经常纳闷。”

直到去年过年期间,厂牌一位决策层打电话给夏之禹,“大过年的我们这么欢乐的氛围,说我再不上节目要给我断了预付”。夏之禹才开始紧了一点,参与了两档说唱节目的前期接洽,犹犹豫豫中决定去《说唱新世代》。

从毕业到去年,近十年间,夏之禹主动或被动地,长期处于主流成功标准之外,他也乐得自在。相对安全的家庭条件、消极的性格、较低的物欲,使他对于主流范式的成功有一种本能的排斥。“很多人包括我曾经也是觉得人不工作一定会死掉,然后最后我就发现不工作没有死,我推荐给大家试一下,不工作可能真的不会死。”

也因此,夏之禹交了许多类似状态的朋友。例如当初上动画专业,同学们都是一群“真正的宅男”,有人是热爱火车的铁道迷,有人能把魔兽世界的历史倒背如流。

夏之禹被这种精神世界丰富,但不与主流标准合流的人吸引——今年他的两个专辑项目,一个叫做《Weak Yet Cool》,一个叫《彩色世界》,都是关注一些相对边缘的人群。“一些人在社会的观感中可能是‘弱’的,可能他不善于社交,窝在自己家里,不能完成很多大众认为有贡献的事情。但是他可能有一个自己的精神世界。”

同时,这些经验也培养了他对“叙事”的某种警惕。

早年刚工作,夏之禹工资一千多,为了省钱,把房子退租了,每天和同事一起下班,在楼下溜达两圈,再回到办公室里,打个地铺睡觉,起来就把被褥藏在公司仓库一个永远没人打开的柜子里。他认为这是一个非常“好”的创作素材,能在综艺节目上赢得掌声和眼泪。但他无法使用一种虚假的情感描述它。

“我当时觉得,第一我真聪明,房租省了;第二我在办公室打地铺,喝着老板的咖啡,吃着老板的零食,白天不好意思去的地方你还能探索探索。我其实有很多开心的体验。”

这也是他对现在一些创作者和作品的不适:一些作品在他看来,有挪用议题、热点,可以制造叙事、煽动情绪共鸣的问题。“你对这个东西其实没有内化好,你写得非常浅表,然后你只是用一些煽动性的东西去引起大家的共鸣,你用一套自己都没有内化好的东西去让大家把你捧成了一个什么什么形象。”

这种创作在他看来是无异于“割韭菜”;比“割韭菜”更令他不适的,是行动上在“割韭菜”、但不自知的创作者。他也越来越不欣赏把“反抗性”作为符号捆绑在自己身上的创作者、艺人,认为大多数能被写进歌里的反抗性都有其虚伪,是“已经被认证了是有商业价值的东西”。

《说唱新世代》已经过去了。夏之禹适应了这种相对“积极”的工作生活节奏,攒了一些钱,也大概知道随着热度散去,现在的“好光景”不会永远持续。“这一段时间内你能做什么,就做什么吧。有一天生活过不下去的话,再想辙吧。”

对于成名和自我表达的冲突,夏之禹有自己的一套理解,和他小镇生存经验有所类似。他说他有一个朋友,聊天时偶尔会感叹世界上根本不存在公平正义。两个人有时候聊到个人如何抵抗世界对自己的侵蚀,得出的结论是对抗世界要在保存自己安全的基础之上。“他说,玉石俱焚就算我输。”

夏之禹觉得朋友这句话很激励人,很喜欢,和他一小时前聊到热血漫画时用的形容一样,“这句话很帅”、“这个真的太帅了”。

本文来自微信公众号:北方公园NorthPark(ID:northpark2018),作者:木村拓周、薯片