本文来自微信公众号:严肃的人口学八卦(ID:renkou8gua),作者:杨诗栋、陈晓粤、段雨薇,图编:庄溪瑞,原文标题:《女生,从高校学生会骨干到公务员?》,头图来自:视觉中国

一、引语

近年来,参加公务员、教资考试作为进入体制内的途径日益为大众(尤其是女性)所青睐;校园里,越来越多的女性在学生组织中担任要职。通过对某985高校学生会的观察发现,大部分学院学生会骨干成员的性别比都小于该院性别比。这表明在原有性别比例的基础上,学生组织骨干成员的构成中女性的比重相对提升,进一步说明女生留任/升任的人数普遍多于男性。我们还初步调查了其他多个985高校的学生会,发现其骨干成员的性别构成亦遵循上述规律,表明了“女性优势”的普遍性。

尽管学生组织内骨干成员的变动在某种程度上是简化的“职场晋升”,但是两者却在性别比上显示出了较大的差别,这说明学生组织留任时的性别衡量有着更为复杂的选择机制。那么,为什么在这种工作背景下女性更容易被选择?女性在学生组织的工作中的发挥着怎样的作用?据此,本文以性别角色的理论视角切入,通过问卷调查和深度访谈,探究高校学生组织骨干成员的构成中的性别因素以及成因机制。

二、为什么是“性别”?

1. 性别角色与社会期待

西方学界普遍认为性别角色是生理基础与社会建构共同作用下的产物。在建构过程中,男性与女性自觉或不自觉地遵循社会所赋予的特定期待,逐渐产生角色认同并内化为自我约束的规范。对性别角色的审视与思考构成的性别观念,反映人们对男女应当遵从的社会规范和行为模式的期许,并指导着日常生活中的性别实践,例如,在社会分工中,男性被普遍期待从事科学家、工程师等具有竞争性和开放性的职业,而女性被认为适合于护士、秘书等服务性职业。

不少研究从性别角色视角切入,关注女性在社会组织中的匹配程度,认为女性所具有的刚柔并济、善解人意、富有同情心等性格特征,一方面促使不少女性参与公益慈善事业和志愿服务,另一方面为其在组织的不均衡关系中生存和发展创造了积极条件。

这些结论肯定了女性在社会组织中的优势和能力,但多将其成功归因于某些“特有”气质,一定程度上是对社会流行的性别刻板印象的固化。然而,依附于性别角色的性别观念和社会期待并非是一成不变的,随社会变迁而不断重构。

2. 高校学生组织中的性别议题

在性别议题被广泛讨论的今天,仅有较少的研究关注高校学生组织中的性别构成。一项研究指出 “表面上性别平等与中立”的大学组织文化实质上隐藏着一种性别化的内在逻辑,复制甚至强化着原有的社会性别关系。

而针对湖北省10所高校的调查表明,高层学生干部中女性少,越往低层女性比例越高,这种性别构成“直接影响着不同性别大学生的成长和就业”。在观察北京大学第35界学生会后,另一项认为学生干部队伍中的性别差异主要源于岗位设定,与性别本身关系不大。然而,这些研究仅止步于以描述性统计呈现学生组织中的性别分布,未能较好地关注影响骨干成员留任的原因和机制。

此外,在考察学生组织时,研究者也往往仅看到男性骨干在数量上占据的统治地位,忽视了女性骨干所发挥的作用,将原有的复杂机制简单化。这种“以父权制和性别政治为核心的分析策略”,在应用于中国本土时忽略了特定情境,以简单化的性别不平等和性别压迫解释一切社会现象,导致结论先行及性别政治的简化应用,忽视了女性内在的主体性和内部的异质性,使得gender这一概念本身的说服力和批判力减弱。

三、为什么是“女性”?

1. 问卷调查:能力的匹配?

为了更好理解高校学生组织中的性别问题,我们对某985高校的在校生进行了问卷调查。通过较为严格的多阶段随机抽样,获得104份有效问卷。调查主要考察三部分内容:被调查者的基本信息(性别、年级、学生工作经历)、对学生会中的性别构成期待(即总体上哪种性别的骨干成员在学生组织中发挥了更大的作用)、对学生会中骨干成员的角色期待(即学生组织所需的具体能力)。

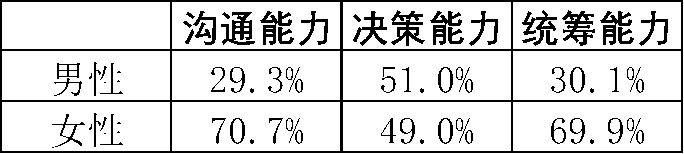

在角色期待部分,当被调查者选择男性/女性时,即表示被调查者认为男性/女性特质与学生会对骨干成员该项能力或素质的角色期待相符合。而这些能力或素质被进一步操作化为“沟通能力”(耐心、表达)、“决策能力”(聆听、果断)、“统筹能力”(条理、亲和力、灵活)。

从样本的基本统计特征中可以看出,被调查者的性别构成(男性占44.2%,女性占55.8%)基本符合该学校总体男女比例。近九成的被调查学生有过参与学生工作的经历,这从侧面表明他们普遍对学生工作的内容以及学生组织成员的能力要求有着一定理解。

通过对角色期待,即3种关键能力(沟通、决策、统筹)的分析发现,在沟通能力和统筹能力上,女性明显强于男性;在决策能力上,男女差异不大。据此可以判断,学生组织骨干成员所需能力具有性别差异。

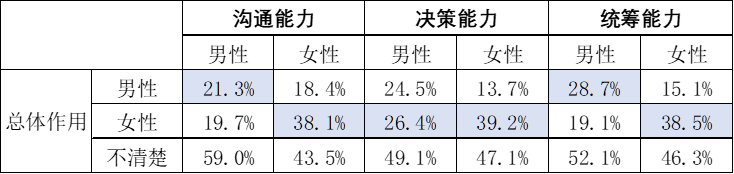

下面将“性别构成期待”与“关键能力的性别差异”进行交叉表分析可以发现每项具体能力在总体评价的重要程度。

以沟通能力为例,认为男性骨干成员沟通能力更强的被调查者,往往认为总体上男性骨干成员在学生组织中发挥更大作用,这说明沟通能力十分重要。同理,统筹能力也对骨干成员发挥作用有着较大贡献。

相反,不论是认为男性或女性的决策能力更强的被调查者,都认为女性总体上发挥更大作用,据此可认为决策能力与发挥作用的关系并不明显。这个结果也与生活实际相符合。事实上,各类学生组织都接受学校或学院团委的指导,独立决策功能较弱,更多是起到“上传下达,沟通协调”的作用,骨干成员的沟通对接、统筹协调的能力因而得到凸显。

结合一维频率分析的结论可知,女性的沟通能力与统筹能力均强于男性,且沟通能力和统筹能力恰好是学生组织对骨干成员的角色期待中的重要组成部分,这在一定程度上表明,女性的性别特质与学生组织对骨干成员角色期待的契合程度导致了女性成员在学生组织性别构成上的相对优势。

2. 深度访谈:意愿的浮现?

在校级或院级学生组织担任副部长及以上职务的女大学生中,我们选取12名对象进行了深度访谈,兼顾典型性和异质性。访谈发现,女大学生在学生组织中留任为骨干成员,是一个能力和意愿综合作用的过程。为探讨主观因素对性别构成的影响,我们引入“成本—收益”视角,考察女性参与并留任学生组织的意愿。

意愿与能力在留任过程中的作用:

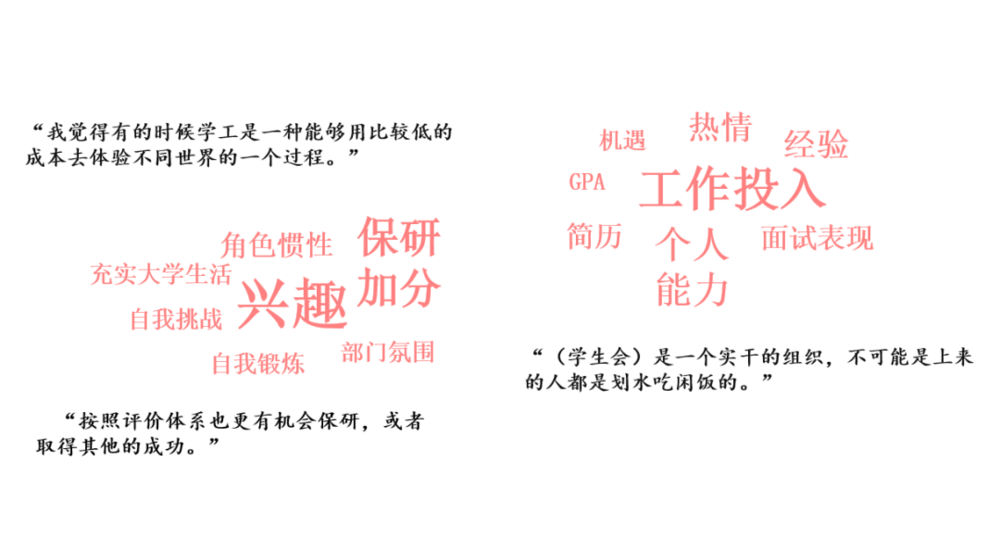

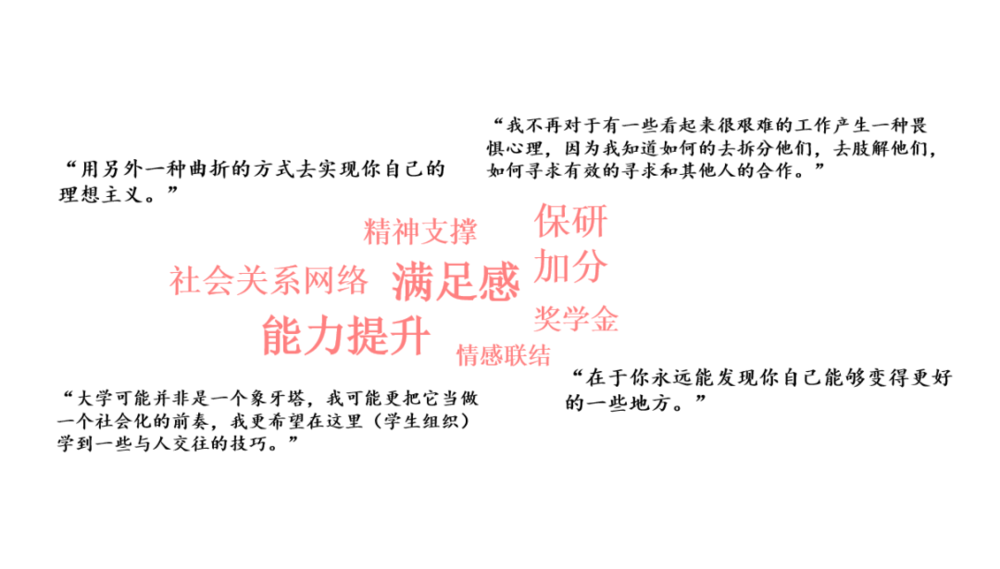

在留任原因方面,几乎所有受访者都强调“兴趣”,也大多指出“保研加分”这一客观需要增强了其留任意愿。在分析自己成功留任的原因时,受访者们认为“工作投入”是最重要的因素。在谈及收获时,“能力提升”和“满足感”被多次提到。

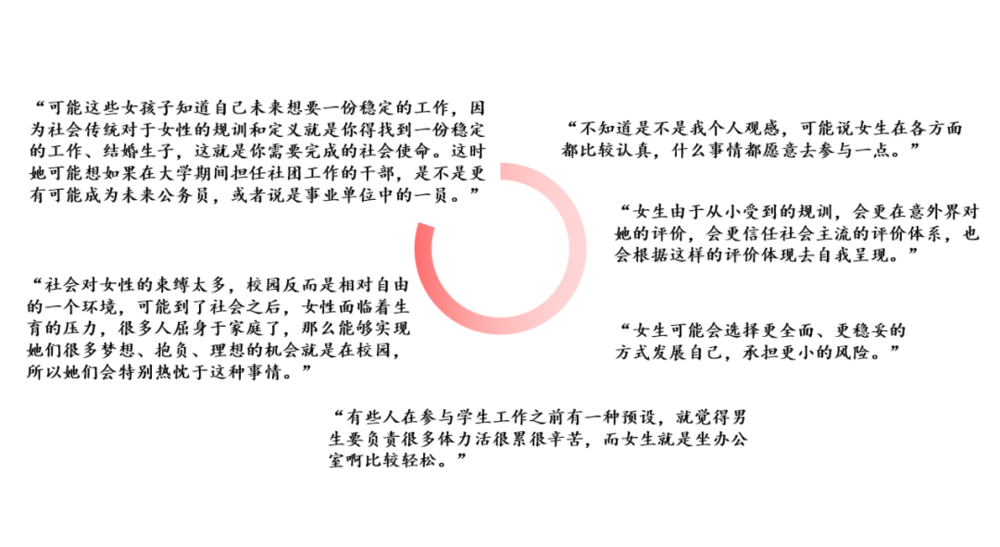

在关键能力的性别差异上,受访者认为不同性别具有不同的相对优势,如男性具有较强的体力、抗压能力、协调分工能力,而女性在沟通、参与度、细节处理领域做的更好。这些综合反映出影响学生组织性别构成的主要原因并非是男女能力差异,而是意愿差异。那么为什么女性相比男性对学生工作拥有更强的参与意愿呢?

根据受访者的回答,我们归纳出三个影响男女参与倾向的因素,分别为优秀惯性、预期社会化与性别比粘性。

一方面,女性加入学生组织往往是对以往优秀形象的延续。女性积极参与集体事务、加入学生组织的倾向并非大学阶段所特有,而是贯穿整个学生时代。不同于仅在某一方面表现突出,女性往往更加追求全面的自我发展。这种全面性既可以为其带来普遍良好的外界评价,同时也增大成功的概率、降低未知风险。

在该校“8:1:1”的保研体系下,女性往往会选择在学分绩、科研和学工三个方面都投入精力,而不是只专注于一个或两个方面;部分女性即使已经在学分绩和科研两个方面取得不错的成绩,但仍然会参与学工以进一步提升其保研成功的概率。

另一方面,对于女性而言,大学阶段参与学生组织在某种程度上既是对未来生活的提前适应,也是对未来遗憾的提前预支。长期以来,“稳定”是女性自我发展过程中重要的评判指标。在这种前提下,学生组织一方面因其科层制特征和规则设定被认为是事业单位的“雏形”,女性将其视作提升自我能力、适应未来工作的途径。

另一方面又因其挑战性和多样性被女性视为进入特定轨道前释放个性、丰富自我价值的机会。高校学生组织作为大学生社会化的重要场所,其双重性特征帮助女性完成了预期社会化。

此外,当下学生组织既有的性别比在众人眼中形成一种思维定式,即学生组织是以女性为主的组织。学生组织表面上的性别结构在一定程度上吸引、鼓励了女性的参与,也相应降低了男性的参与意愿;对学生组织中性别分工的刻板印象,也使他们对加入后可能承担的工作安排产生先入为主的观点,即女性较为轻松、男性较为劳累。尽管实际可能并非如此,但这种预设也影响了不同性别的参与积极性。

四、为什么有考公热、教资热?

对问卷和访谈结果的综合分析指向这一经验层面的事实:对学生组织骨干成员性别构成起作用的主要是不同性别参与学生组织的意愿。在一定成本的基础上追求最大化收益,是理性经济人各种行为的基本出发点。

学生工作作为主流评价体系的一部分,在同等时间精力投入的情况下,女性从中获得的收益往往多于男性,这进一步增强了女性对主流评价体系的认同。与此相似,在社会上,不同性别在面对主流评价体系时的选择也存在较大差异,女性更倾向于做出考公、考教资等稳健性选择来向主流评价体系靠拢。

社会层面上女性向主流评价体系靠拢是主客观共同构建的结果。从客观上看,社会主流评价体系对不同性别有着较为程式化的角色期待,这种角色期待在女性身上则体现为循规蹈矩、跟随主流等较为内敛特质。这种角色期待形塑了社会对不同性别开放程度的差异,具体表现为不同性别在同等能力条件下的机会选择有量和质之别。

以2019年福建省省考职位为例[1],从岗位数量上来看,针对女性的专门岗位少于针对男性的专门岗位;从岗位种类上来看,针对男性的主要是一线岗位,针对女性的主要是办公室文职工作。从主观上看,女性更愿意向主流评价体系靠拢,以寻求认同和价值自证。但这种趋向也并非女性生来就有,而是在社会浸染下追求最大收益的选择。她们或主动或被动地将社会主流评价体系和社会期待内化,在行动中用社会客观标准要求自己。([1]资料来源:http://fj.huatu.com/2019/0308/1550363.html)

值得注意的是,主客观两方面绝非是二元对立的,而是一个相互影响、彼此融入的过程。一方面,女性的主观选择是在综合考量角色期待和社会开放程度后做出的;另一方面,这种性别化的实践也进一步固化了角色期待,从而影响社会开放程度。

然而,女性也并非消极地被主流评价体系建构,她们往往也在主动参与性别角色的建构,从而赋予主流评价体系新的诠释。如此,女性自身与社会之间的行动意义交互渗透,往复调适。

参考文献:

1.顾辉,2020:《回归传统还是价值多元:当前社会性别观念研究的视角切换》,《学术界》第3期。

2.胡仙芝、余茜,2010:《社会性别理论与社会组织发展策略探析》,《公共管理科学》第2期。

3.黄盈盈,2013:《反思Gender在中国的知识再生产》,《社会学评论》第5期。

4.刘爱玉、佟新,2014:《性别观念现状及其影响因素——基于第三期全国妇女地位调查》,《中国社会科学》第2期。

5.刘道宁等,2013:《性别对高校学生干部发展的影响——以北京大学学生为例》,《安顺学院学报》第4期。

6.罗萍,2012:《湖北省10所大学学生干部性别构成调查统计分析》,《山东女子学院学报》第4期。

7.米歇尔·福柯:《什么是启蒙》;汪晖,陈燕谷主编,1998《文化与公共性》。北京:三联书店。

8.王俊,2012:《大学组织文化的社会性别逻辑——对一所研究型大学的案例分析》,《妇女研究论丛》第6期。

9.王秀贵,2011:《大学生性别角色与职业性别刻板印象、主观幸福感的关系研究》。

10.谢莉,2012:《社会组织与社会性别互动发展研究》,《人民论坛》第35期。

11.Davies, B. & Harre, R. (1990). Positioning, The discursive production of selves. Journal for the theory of social behavior, 20(1): 43-63.

本文来自微信公众号:严肃的人口学八卦(ID:renkou8gua),作者:杨诗栋、陈晓粤、段雨薇,图编:庄溪瑞