出品|虎嗅青年文化组

策划|渣渣郡

作者|渣渣郡、常芳菲、竺晶莹

题图|《觉醒年代》

每年一到“五四”,大家就会想起青年,想起“五四运动”,想起由那代先锋年轻人共同合力塑造出来的“觉醒时刻”。

无论把它看作是一场爱国运动,还是将其视作为新文化运动的结果,“五四运动”都是中国历史坐标轴上一个划时代的开端。

作为一场自我涅槃,今天的人们提起它,就会对它的参与者充满浪漫而朦胧的想象,有关热血、激情与觉醒。

但在充满激情的形容词背后,它在绝大多数人的知识体系中,可能只是历史课本上由手绘画与关键词排版印刷出的单调图像记忆。

退一步来说,无论这些人如何通过无畏、勇敢、坚定塑造出了当代中国,也仅仅是浮在空中的一个晦涩概念,而非一个在现实世界中真实存在过的人。

图片来源:八年级 中国历史教材

因此,我们找来了那些人追逐的先锋杂志《新青年》的63期全刊:试图从里面的文章、广告和读者来信的蛛丝马迹中,去搞清在1919年5月4日创造历史的年轻人,在消费着什么又在关心着什么。

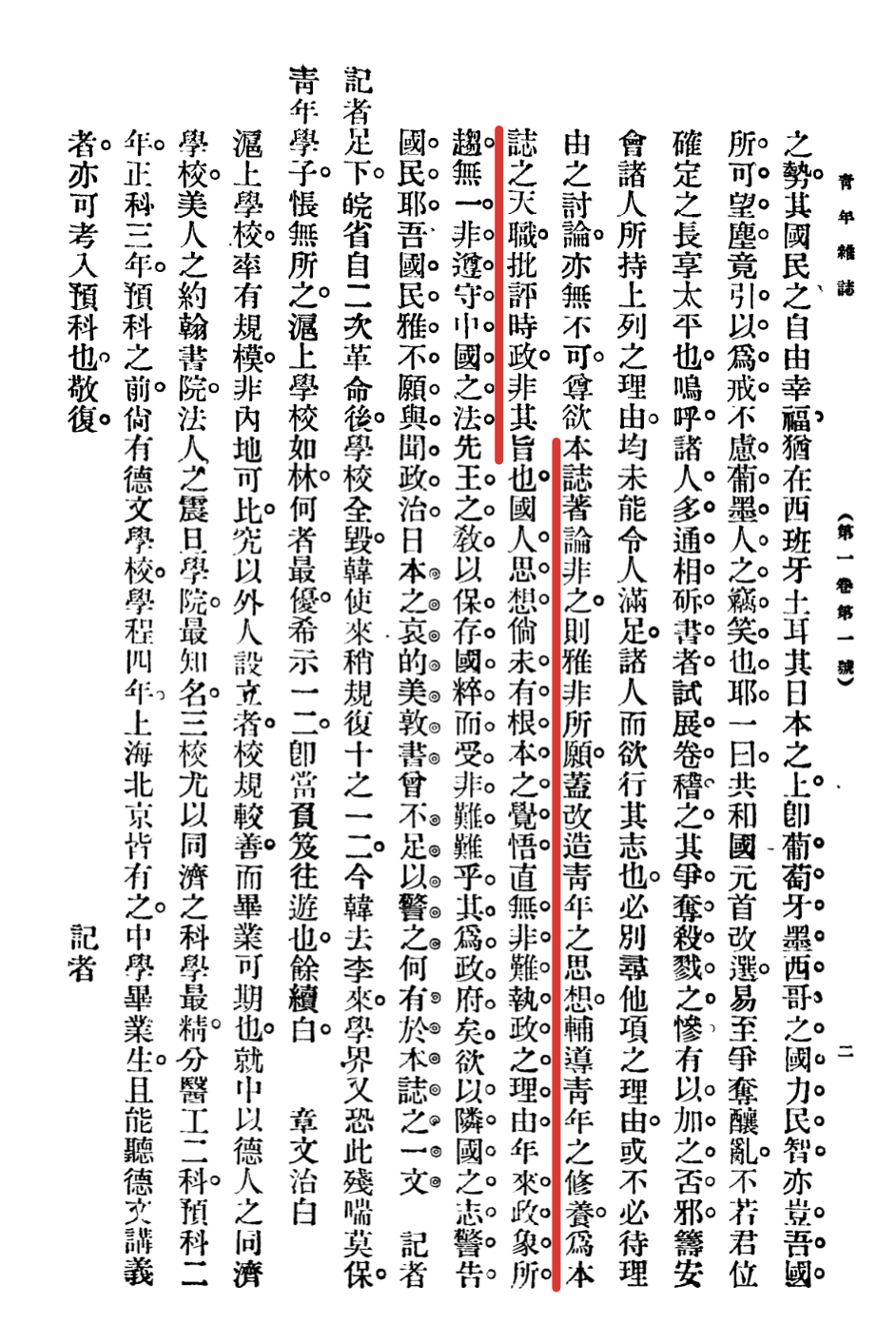

在《青年杂志》尚未更名为《新青年》的时候,陈独秀在创刊号不起眼的末尾处——答读者来信的栏目里,用一句夹在段落里的话:“改造青年之思想、辅导青年之修养、为本志之天职,批评时政,非其旨也”悄悄地点透了这本杂志的创刊宗旨。

在日后,《新青年》被100多年前的一些年轻人誉为“黑暗中的明灯”,他们读着这本杂志,彼此在学校宿舍中传递、思考、争论、互相启发;最终,这些人成为了“五四运动”的主力军。

这本中国最重要的青年杂志的核心内容,始终都围绕着“一个中心,两个基本点”进行叙事。中心是为救亡图存,而基本点则是学习强国之道,寻求强国强种之法。

在翻开资料的过程中,那些历史书页上扁平的样貌,被只言片语拼凑得渐渐立体,愈发清晰。

翻开《新青年》,满纸写着三个字:求进步。

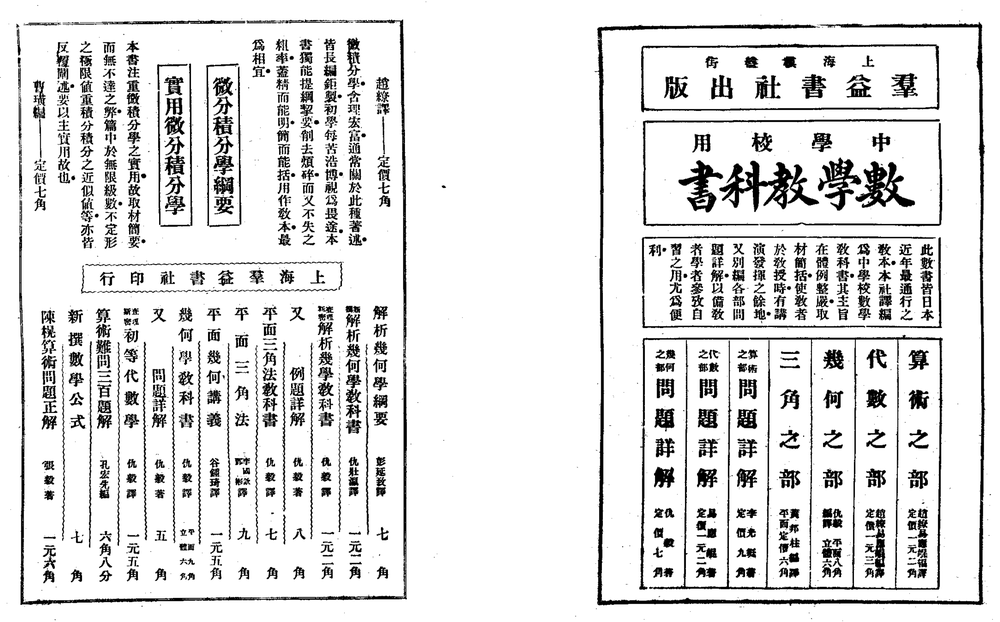

这种体会,甚至尚不需深读内容,单从整版整版的书籍广告来看,既可一目了然。

《新青年》在63期杂志中,总共刊登了1113则书籍广告。其中教科书占比最高,达21%。在此其中,从日本引进的数理化课本最为常见。

如今再翻到这些被细致分类的理科教科书广告,便会对当时《新青年》提倡科学的概念有了更为直观的理解。

除了能够从《新青年》的书籍广告中窥见到那时年轻人对于科学的追逐,我们还能看见那时先锋青年们对于“德先生”的向往。

这种向往是一场关于中国何处去的探讨。从开始被冠以“共和国好模范”的《美国公民学》与《美国民主政治大纲》的流行,到从第七卷开始社会主义相关书籍广告的后来居上,显示出在那个年代先锋青年群体的思考过程。

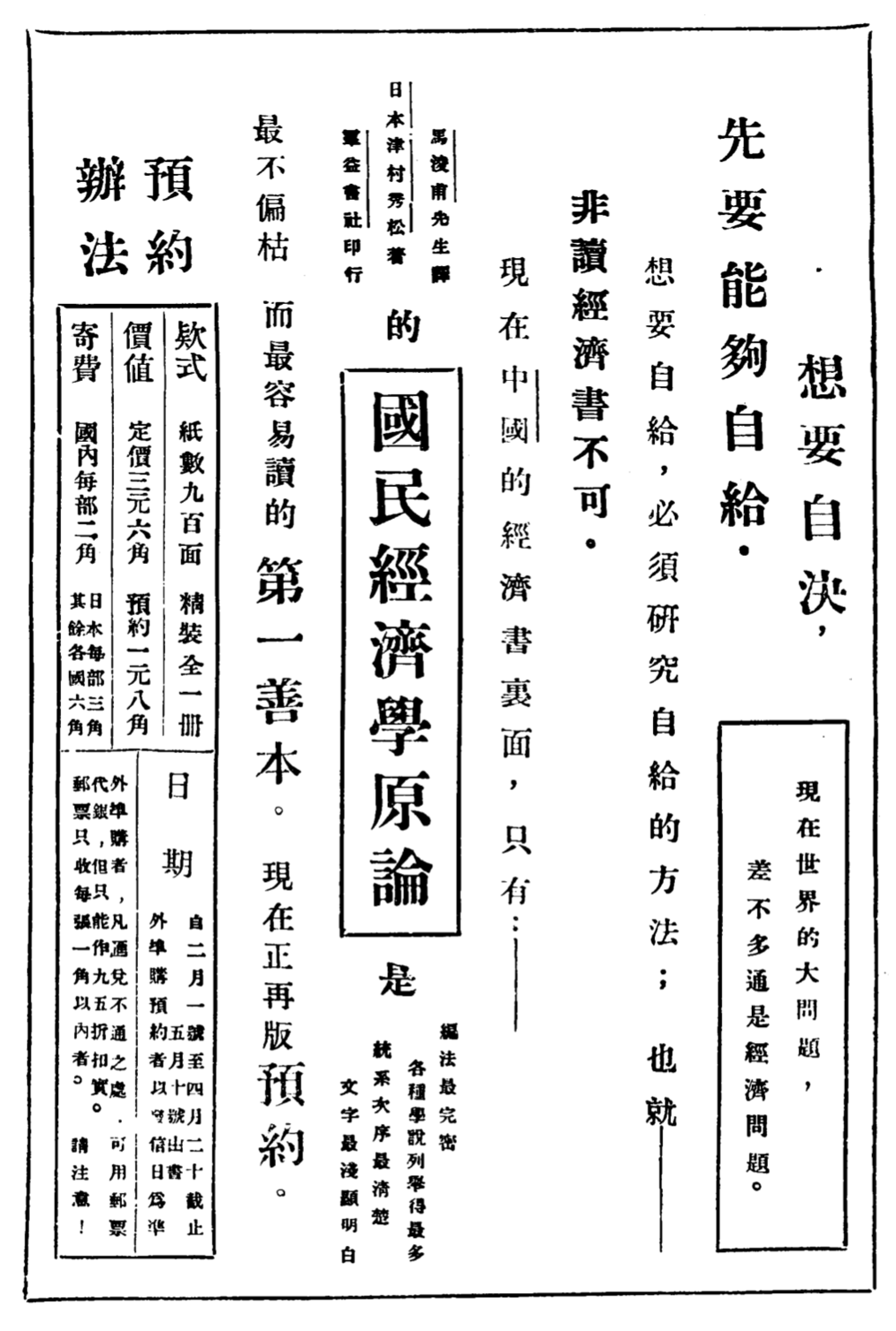

经济方面的读物也是《新青年》杂志中的广告常客。而之所以能够成为常客,是因为与当时政府大力推行“实业救国”的政策息息相关。

这种关联性,在新青年的广告语中显露无疑:想要自决,先要能够自给,必须研究自给的方法;也就是非读经济书不可。

对于《新青年》的读者群体而言,这些以西方文化、科学普及为主的书刊,的确有益于读者学习知识长本领,但对于那个年代最为先锋的年轻人来说,这还远远不够。

对于他们来说,知识需要捕猎,需要在风浪里寻找猎物。拓宽眼界的方式不该仅仅是去叼喂到嘴边的肉,而是要学习外语,拓宽知识的狩猎场。

因此,在《新青年》里各类外语词典广告册册均有,它们的出现为那个信息不迅捷年代的年轻人,提供了兼备中西视野可能的选择。

图片来源:《新青年》第四卷,第六号

思想的解放带来文化的解放。

为了让更多人能够看懂书面文字,深化文化传播,白话文改革也是新文化运动中最最重要的议题之一。

在《新青年》刊物的书籍广告之中,你能看见白话文小说的广告。在那时,这些广告背后的文化产品是传播新文化的武器,是开启民智的钥匙。

从经济角度出发,大量的书刊广告并不能显著提升广告收入。因为相比文具、烟草、药品、眼镜这类可以收取高额广告费的消费广告,书刊广告的收入恐怕要微薄得多。

消费广告里最多见的是与学习相关的产品,比如说:有物美价廉的“湖南毛笔”;有通过传播视力不佳影响学习,从而唤起客户焦虑的“精益眼镜公司”;还有像当代软文一样,通过讲述中国选料和外国一致就是缺了品牌效应的故事,以迎合爱国青年实业救国心情用以读书看报的“高明灯”。

尽管这些商品不同,文案的套路也不一样,但这些文化产品的消费广告都反映了当时先锋青年的崇文、革新的风气。

这种风气塑造出了一个时代的时尚观,比如能够让人“看得更远,看得更清”的眼镜在新青年看来就是“突破旧社会束缚,拥抱新文明青年”的标配装束。

图片来源:Collected Writings of Hu Shih, Volume 3

药品广告是《新青年》刊物里消费广告的常客,比如《新青年》在第八卷第五号的末尾,上海五洲大药房投放了整版广告,里面放了各种圣药的促销单。

但在细细品读之后,你就会产生一个疑问:

为啥那会儿的药感觉啥都能治啊?比如右上角这“补血圣药 自来血”怎么从经血亏损到用心过度都能完美解决啊?

图片来源:《新青年》第八卷第五号

图片来源:《新青年》第八卷第五号

但凡是有点科学常识的人都知道,这药要是什么都能治,那就基本上等于什么都治不了。而这种看上去就像江湖神药的东西之所以能在那个时代大行其道,很重要的原因是迎合了那个年代人们强国强种之法的愿望,以致于成为了那个年代药企的财富密码。

比如,自来血这药就是当时中国最大药企上海五洲大药房的拳头产品:年产13万公斤,在由700多种药构成的营收中占比三分之一。这款药是仿制治疗贫血的“威廉士大医生红色补丸”的产品,但当时的国人们急于把传统和科学嫁接,于是中医概念中的血虚和贫血就被勾连在了一起。

在这种解释下,血虚就成了一切身体病症的根源,而补血呢就成为了强身健体的解决方案,掀起了补血热潮,进而畅销全国。而从国家层面来看,它的畅销也踩准了国人急于摆脱“东亚病夫”帽子的步点,被赋予了想象中强国强种的意味。

因为乱象迭生,当时的人们对此颇为不满,在小说中人们调侃这些药品的广告:“药卖得好不好全看广告……管不管用无所谓,只要不害死人就行。”

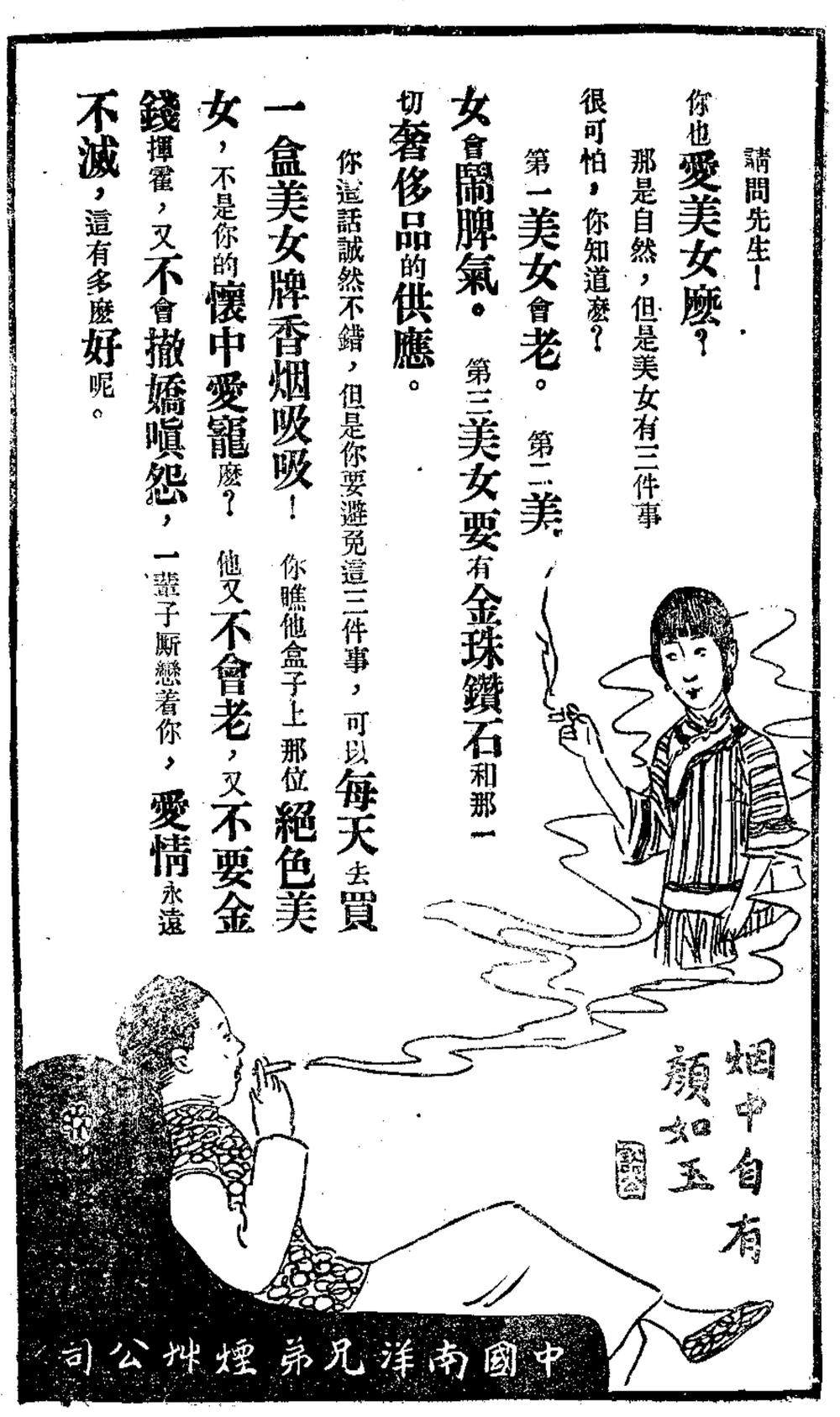

图片来源:google

在经营恰饭压力之下,《新青年》的广告中除了上述给大家看的以外,也会有香烟和食品。但他们是有底线的,比如像一些硬要拿时代议题做玩梗做软文的品牌,他们便会谢绝。

最让陈独秀厌烦的就是南洋烟草,在一次南洋烟草又拿“爱国心”三字玩梗搞神转折的时候,大哥怒了,在编辑部杂记中写道:

“南洋兄弟烟草公司在各报所登广告,好用肉麻的新名词和离奇的图画,实在恶劣不堪,令人看了发生一种恶感,我以为于他营业底目的有损无益。本志前几号因经济的关系登出该公司底告白,随即接到好几封责备底信,实在感谢而且抱愧。本号该公司送来底告白稿中,竟然址到什么“罗素博士名言(英彦罗素有言:中国最要紧的需要,就是爱国心的发达,请吸爱国香烟。)”底话,实在可厌已极,已由编辑部查出送还改正,并通知经理广告底先生,以后凡属用新名词来做射利的广告,一概谢绝。”

图片来源:《新青年》第八卷,第二册

当今天一猛子扎进《新青年》的书海之中时,那些印刷斑驳的广告与文字便打开了一个个时间虫洞,它让人们可以多维度洞悉到那个觉醒年代的种种细节:

在那个风雨飘摇的年代,那些年轻人在思考着什么,又在忧虑着什么。

郝尔茂:最要紧的,你是一个妻子,又是一个母亲。

娜拉:这种话我现在不相信了。我相信,第一,我是人,正同你一样。

——无论如何,我务必努力做一个人。

易卜生《玩偶之家》

戏剧末尾,娜拉“砰”的一声关上房门,离开了观众的视线。而在剧作发表40年之后,胡适在1918年《新青年》上开辟特刊“易卜生号”。

这只是一个开端。在《新青年》中,知识分子、先锋青年第一次将目光投向长久沉默的女性。这也是第一次,大众系统性了解女性生理、精神层面的特性和困境。

毫无疑问,这种对妇女权益和前途的关心,依然暗合了救亡图存、强国强种的时代脉搏。

1915年,《新青年》第一卷第三号陈独秀所撰《欧洲七女杰》一文中,介绍了奈廷格尔(现译作南丁格尔)、圣女贞德、居礼(现译作居里夫人)、罗目、罗兰夫人等欧洲杰出女性的事迹。上述女性,对于国家民族均做出了与男性同等甚至超过男性的贡献。

这些女性都带有相似的特质:强烈的家国情怀。而个人觉醒而出走家庭的女性,被收编进入国族叙事。

居恒以为男子轻视女流,每藉口于女子智能之薄弱犹之,此皆蔽于一时之幻象,而未尝深求其本质也,其本质于何证之,欧洲纪载所传女流之事业,吾侪须眉对之,能毋汗颜乎?

(简译:男性轻视女性,总是以女子智识能力薄弱作为借口。这是在被幻想蒙蔽.......欧洲所记载女性为事业奋斗,我辈男性与之相比,怎么能不汗颜呢?)

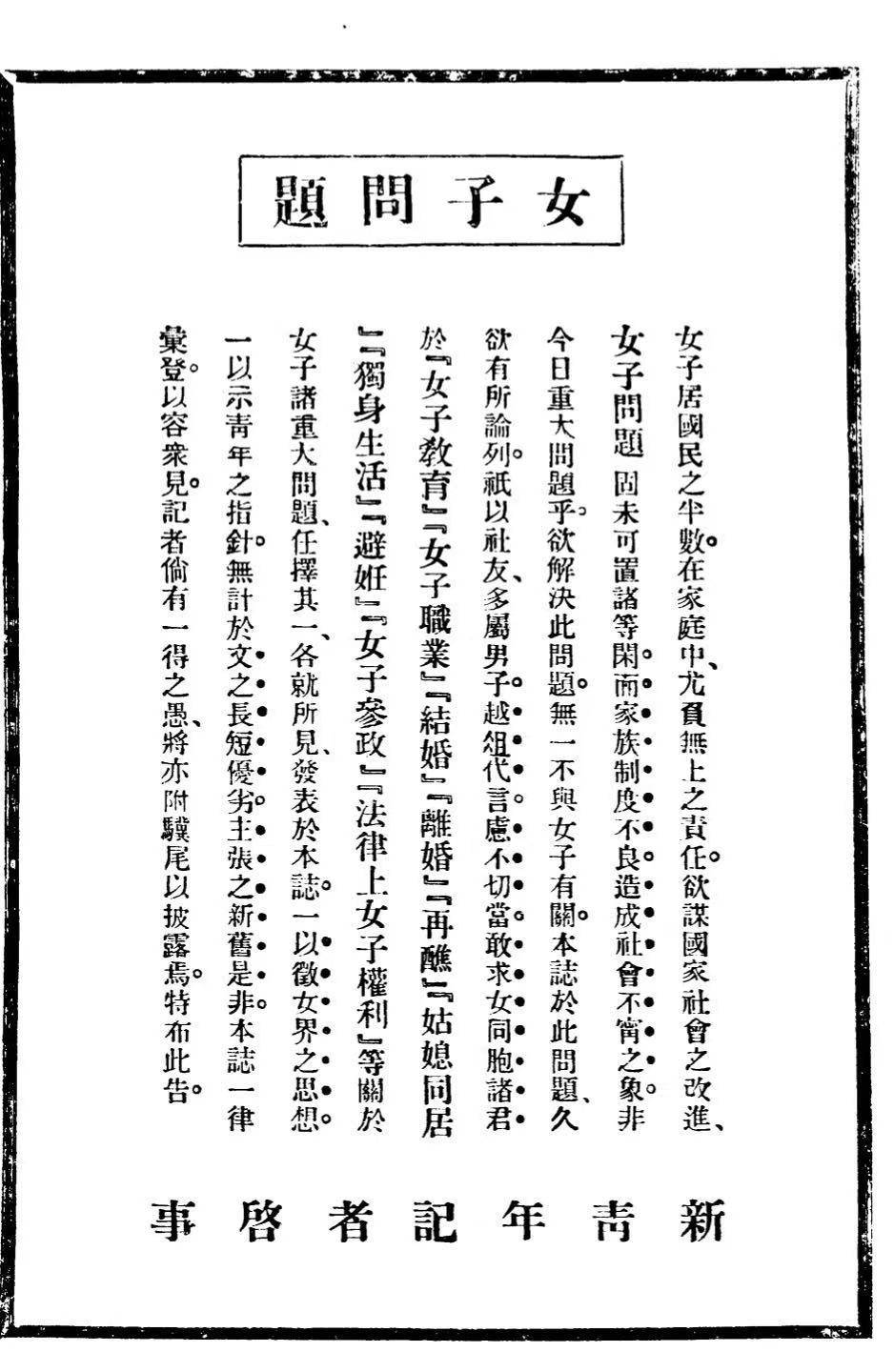

1916年9月《新青年》刊登特别的启示直接道出了这种意图:

女子占民国半数,尤负家庭之无上责任。欲谋国家社会之改进,对于女子问题,绝不能等闲视之。而因家庭制度之不良,给社会带来不安宁的现象。此已成为今日之重大问题。

首先,在强国保种,首先要让女性成为合格母亲的愿景趋使下,大多数妇女本身仍然认为“月经乃一可耻名词”的时候,女性生理知识第一次被大范围普及。

象征女性生殖能力成熟的月经,也因此和种族繁衍联系起来。所以,女性是否具备足够的性知识(包含月经知识),造就自己成为健康的母体、繁育下一代,是关键所在。

《新青年》在1915年年底刊出一篇日本医学士小酒井光次撰写的《女性与科学》:

故知女子之观察应以生理为要点也。

盖因女子十三岁至十六岁月经即来,每二十八日一次,每次三日至六日间。流弃最尊贵之血液一百乃至二百格拉姆 。此种生理的妨碍影响与精神肉体者甚大。

随后,月事布的广告开始公开登上报刊杂志,广告中还特别呼吁女性出于卫生的需求多多使用,并向朋友推广。

除了要重视月经,进步青年文人还要求除“旧弊”。“我国妇女倍受摧残身体陋习,一是缠足,另一个是束胸。”

图片来自:维基百科

胡适之在一次演讲中提到:“因为美观起见,并不问卫生与否......假如个个女子都束胸,以后都不可以做人的母亲了。”随后,放足、天乳运动在我国沿海一带展开。

而除了第一次关注女性生理卫生情况,精神层面也进一步解放。

最紧要的是改变千百年来,对女性群体提出的贞操要求。“饿死事小,失节事大”的话语被当权者不断重复,褒扬女性节烈贞操。

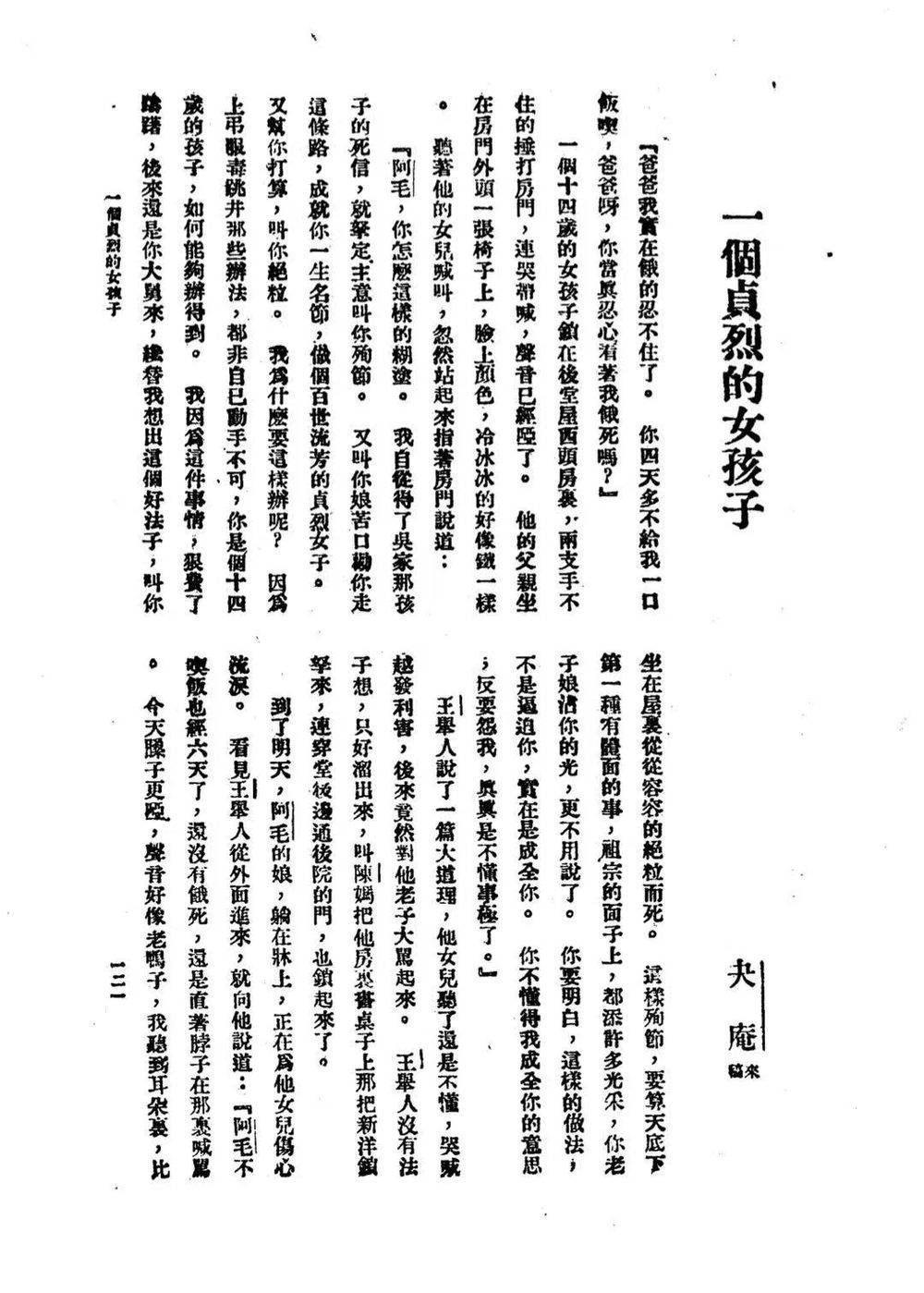

《新青年》第三卷曾经刊登过短篇小说《一个贞烈的女孩子》,王举人为了让祖宗和自己面子有光,而将自己14岁的女儿反锁在屋里,活活饿死。只为了县官送来“贞烈可风”的牌匾。

图片来源:《新青年》第三卷短篇小说《一个贞烈的女孩子》

图片来源:《新青年》第三卷短篇小说《一个贞烈的女孩子》

胡适在1918年《新青年》卷5中,批评“以青史留名的事来鼓励无知女儿做烈女”,更提出了重要问题——贞操是否单是女子必要的道德,还是男女都必要的呢?

《我之节烈观》中,鲁迅直言:女人是悲哀的,她们是可怜人。不幸上了历史和数目的无意识的圈套,做了无名的牺牲。

当时对女性权益的观点,周作人是当时毋庸置疑的先锋声音。首先,妇女也是人,凡属人应有的东西,女人都该有;第二,女人是女人,应该把女性固有的气质还给女性。

所以在当时,《新青年》广告中,女性除了需要学习算术、代数几何、物理、化学等科学知识之外,还要学习缝织、家事、记账等等。

这几乎反映了当时的时代最强音——要求女性独立,即为国做贡献;同时要求女性温婉,即为小家付出。

历史无法事前设定,投身其中的参与者在场时也是半知半觉,只有当尘埃落定过去,人们才会去以另一个维度去定义谁是先驱、谁是代表、谁又是象征。

在课本中,《新青年》被称作是新文化运动的核心杂志,它太过特别、太过有名,以至于大众一提起那个时间段的刊物,好像也就能想起这么一本进步杂志。

但事实上,它并不独行。

就像现在调性相同的媒体之间会互推操作一样,当时的《新青年》也跟100多种目标一致的先进杂志互换广告。从某种意义上来说,他们像是战友那般,共同撕开了黑暗时代的口子,好让一束光投进来。

翻看这些刊物的互推广告,看着那些俏皮的广告语,便能切实地感受到在二十世纪二十年代中国正在汇聚成潮的时代力量。

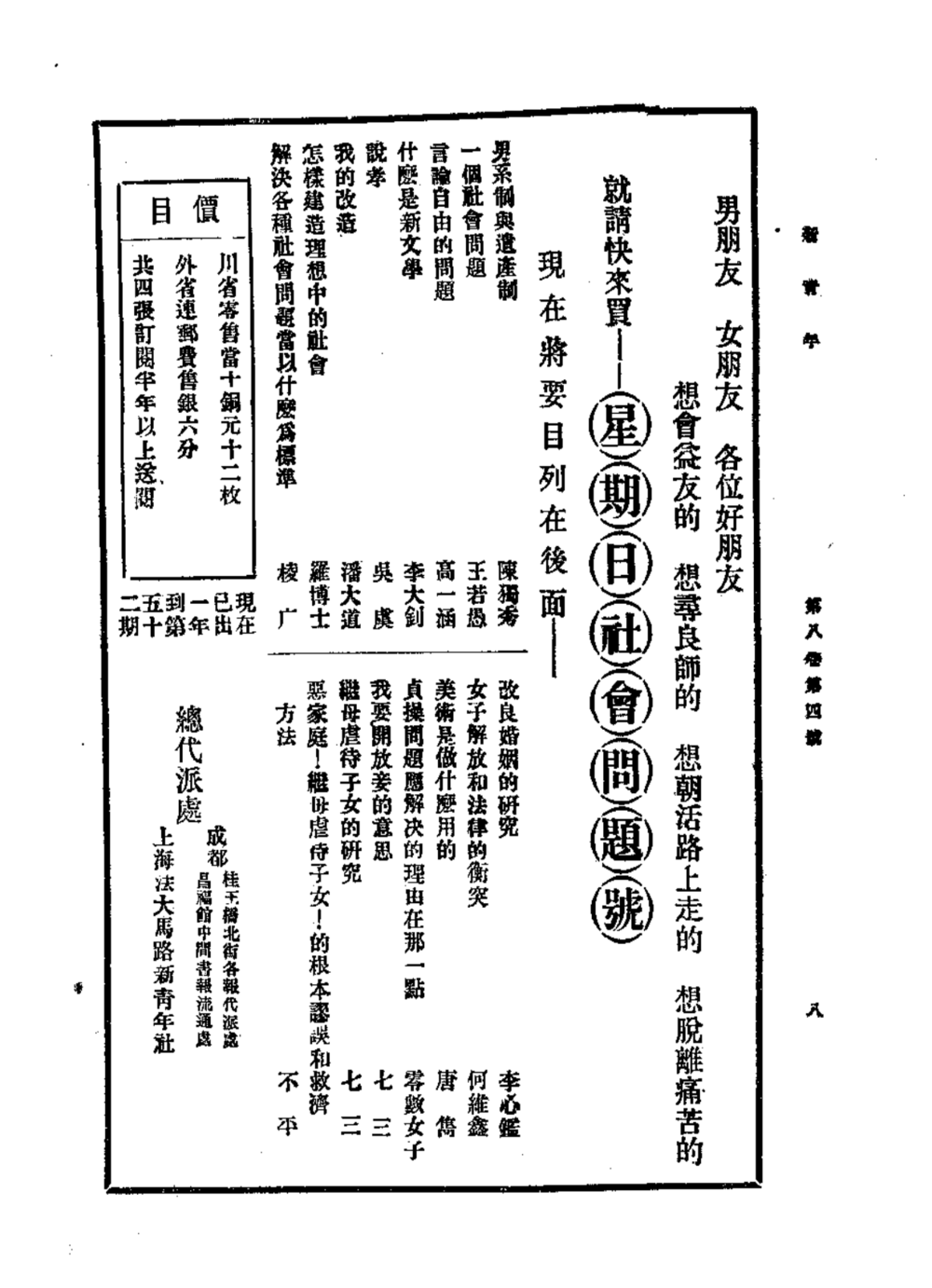

比如,在一期周末特刊里的互推广告里的词句,就展现了这种趋势:男朋友、女朋友、各位好朋友,想会益友的、想寻良师的、想朝活路上走的、想脱离痛苦的,就请快来买《星期日社会问题号》。

几乎所有杂志、报纸的名称和标语都透露了人们正在愈发关注国运和世界的问题,这让一切充满希望。

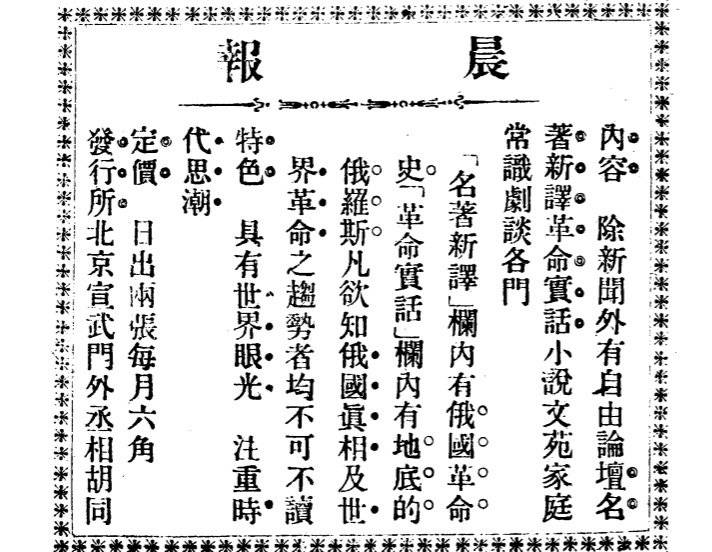

放眼望去,比比皆是名为《光明》《曙光》《少年中国》这样蕴含着新希望的杂志。像《晨报》的标语就是:世界消息之总汇,时代思潮之前驱。

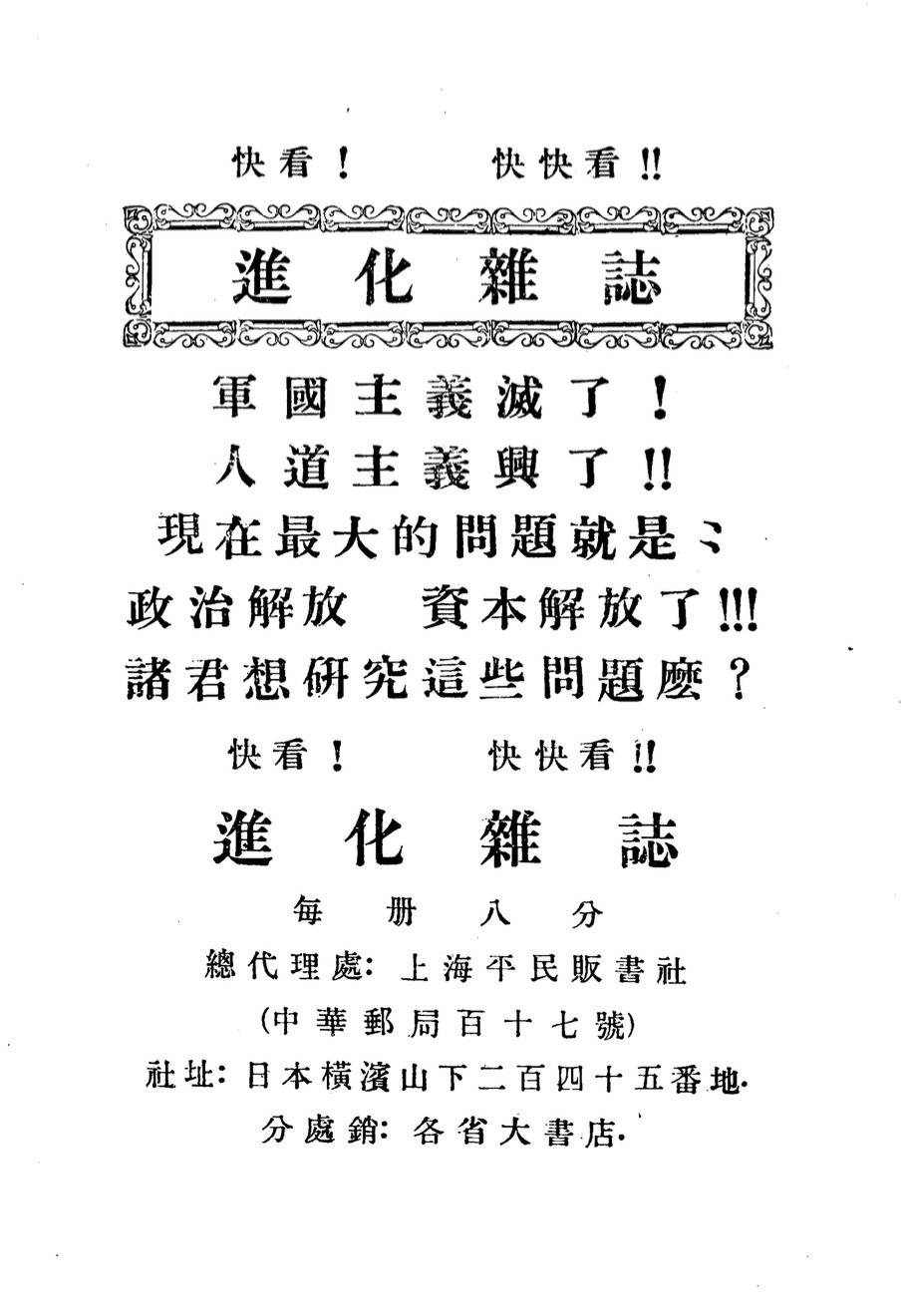

甚至更有早期将社会达尔文主义贯彻到底的《进化》,文字广告念出了语音效果,用十一个感叹号请求诸君快快看每册八分的《进化》杂志,一起来研究“人道主义”兴盛以后的政治解放、资本解放问题。

图片来源:《新青年》第六卷,第二号

图片来源:《新青年》第六卷,第二号

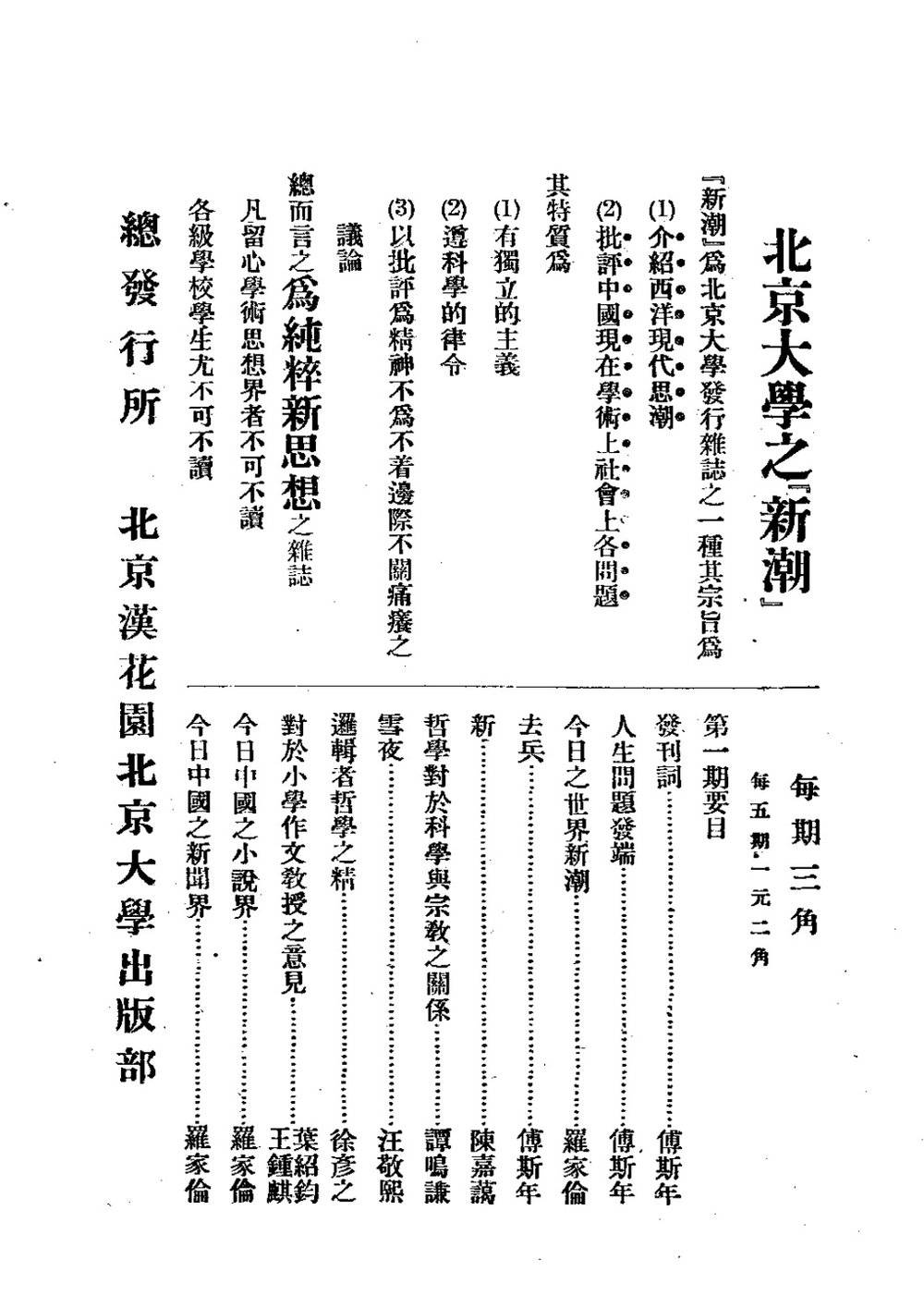

在众多友刊广告中,就不得不提到由北大学生傅斯年、罗家伦等人主办的《新潮》杂志了,它和《新青年》一起成为了新文化运动的一部分。这本杂志获得了胡适赞助,“新潮”二字由北大校长蔡元培题写,以白话文推进文学革命、批判父权制度。

如果《新青年》是最新潮的北大教授们高举德先生与赛先生的大旗,那么《新潮》就是最先锋的北大学生在发声。在激荡的上世纪二十年代,支持白话文与自由主义的声音,当然也会面对复古派的质疑。

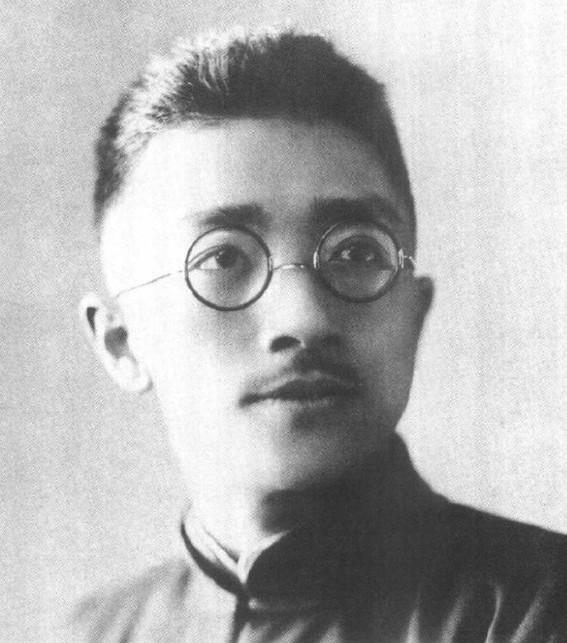

在今年热播的《觉醒年代》之中,辜鸿铭与胡适之间的论战就见证了北大的兼容并蓄。师从杜威的胡适,留美归国后成为了北大最年轻的教授,并曾因一篇《文学改良刍议》成为《新青年》主力之一。

当胡适在北大讲堂第一次亮相时,引用了《荷马史诗》的一句话:“我们回来了,请你们看分晓吧”。不想被辜鸿铭奚落,他用希腊语说出了另一句引言,把胡适考倒。

他继续调侃胡适,胡博士不懂希腊语,用英语念荷马的古诗情有可原,但也应该用伦敦腔啊。胡适有礼貌地回呛,用什么语调、口音不重要,含义最重要,这是告别旧文化、旧时代的宣言。

陈独秀、鲁迅、胡适、李大钊们拥抱新时代的热情是点燃新文化运动的木柴,但那个年代,也正因为有和而不同的辜鸿铭、宽容开放的蔡元培,才让论战更有意义。正如辜鸿铭自白:生在南洋,学在西洋,仕在北洋,但我是个真正的中国人。我的辫子是有形的,你们的辫子反倒是无形的。

一百年前,正因为有了北大这个阵地,《新青年》才更勃发。北大与《新青年》是同一种气度——开放、包容、多元化。

在翻开历史的故纸堆时,你感受到了同一种激奋——在这个百家争鸣的舆论场里,浪漫而激荡的文字让我们瞥见了当年的先锋青年如何讨论罗素、杜威哲学,如何探寻英美俄的制度而为中国寻找一条出路,又是如何写白话小说、白话诗普惠大众。

而在这些文字的间隙里刊登的杂志、报纸广告之中,我们又看到了与《新青年》一样壮怀激烈的文艺思想刊物,它们也许有不同的信仰,但却同样在寻求救国图存的道路上奔涌向前。

从某种角度来说,《新青年》像一粒深埋地下的时间胶囊。那些深邃而忧虑的词句,即是他们努力的证据,又是对未来中国的期盼。

因此,每次翻开《新青年》的感觉,就是打开了祖辈的留言匣,里面写着:“我们正在为了中华民族不再受积贫积弱的屈辱而努力,努力,再努力。100年后的中国怎样了?是不是已经不再有亡国灭种的威胁了呢?是不是已经能够屹立于世界民族之林了呢?”

这些疑问,像一个接着一个的填空题,它们已由父辈填好了答案。而问题没有终结,至于那些先行者未曾想到的雄心、尚未填补的空白,则需要由我们来书写了。