本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:77,编辑:Svet,插画:Ringo,排版:Jasmine,头图来自:视觉中国

多长时间算是了解一个人呢?

一起生活了20年,知道她爱穿红袜子,一直不知道她偏爱博尔赫斯还是佩索阿;相互通信7年,知道他支持堕胎合法化和民主党,但不知道他入睡喜欢侧向哪边。“我太了解你这个人了”和“我其实从未了解过你”听上去同样耳熟。时间这个恒稳的度量衡,在“了解一个人”这件事上失算了。

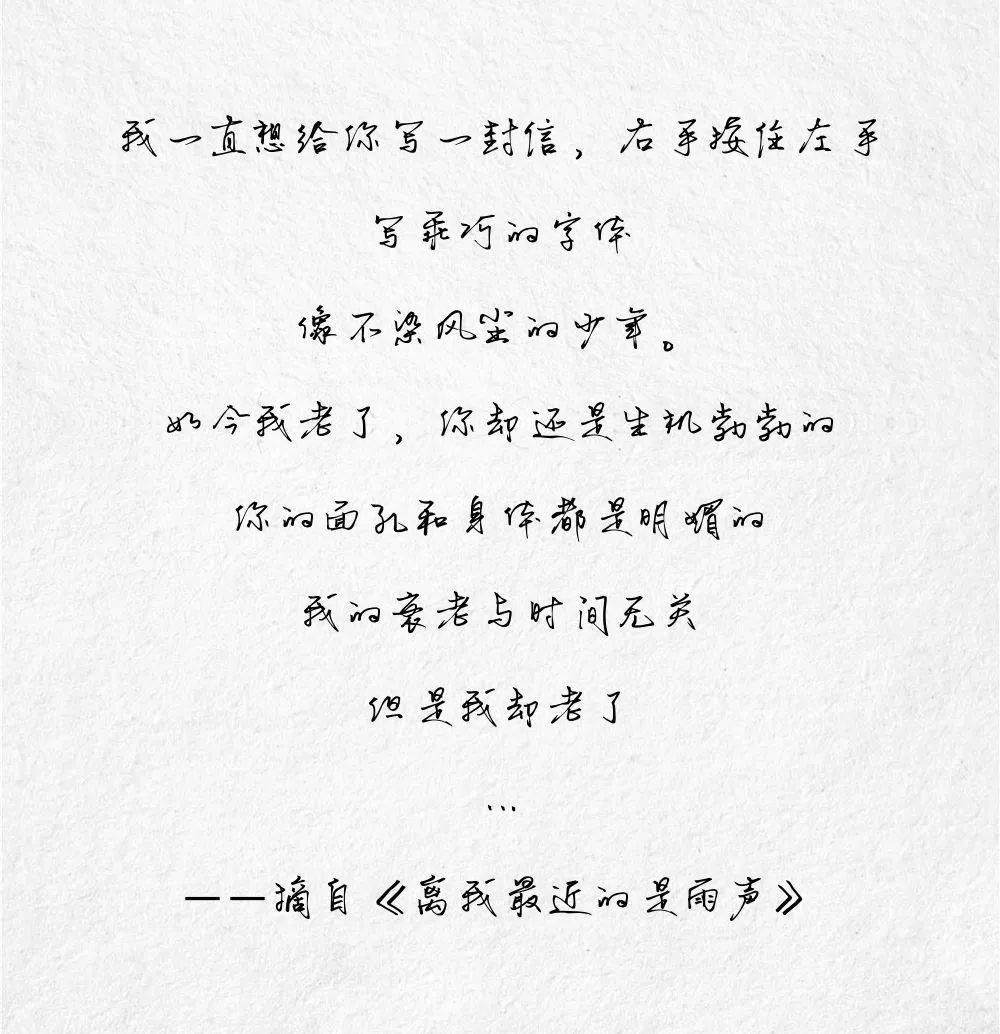

2020年,诗人余秀华的诗集《月光落在左手上》全新精装版发布,她的身影和声音又一次活跃在众人视线,从话题热搜榜、评论区骂战到献给李健的诗歌。距离她的第一首现象级诗作发布已经快7年,关于她的作品、影像、言行与公开文字记录密密匝匝。

我们早已听说过她了,那么我们了解她了吗?在诗人、农人、女人的标签之外,她是个什么样的人,问题被抛进围绕她的信息网里,杂音逃散后,只有很少的回音。

人是没办法完全了解另一个人的,近处的人尚且如此,远处的面目更是模糊。而对于模糊的存在,我们惯于着墨添彩,眼睛骗过了大脑,渐渐似乎也像模像样起来。

你知道余秀华的诗歌吗?你了解余秀华吗?

在2020的年尾,我们见到了余秀华,向她与她身边的人们发出提问。回答者由近到远,有近处的密友主编,不远不近共事的年轻编辑,和远处的观察者。TA们如是说——

“这春风浩荡里的遇见”

2014年12月16日,杨晓燕正在成都陪同作家绿妖参加一场活动。当时已经夜深,她在手机上刷到了一条朋友圈《穿过大半个中国去睡你》。她记得自己在酒店的床榻上一跃而起,随后凭借一种爆发力般的热情在半夜开始辗转联系各方。

从文章作者沈睿开始,编辑戴学林、诗人严彬、《诗刊》编辑彭敏,再到被称为余秀华“伯乐”的《诗刊》编辑刘年,像回溯一根很早前便生发于当代诗坛的蓊郁藤蔓,几度沟通,杨晓燕在次日联系上了余秀华本人。诗集《月光落在左手上》于2015年1月出版上市。从选题确认到编辑下厂仅花费了3天,从编辑到入库仅花费了10天。

余秀华一炮而红。来北京做新书首发时,接机场景让编辑部难以忘记。跟随余秀华的3个摄制组、多台机器、十几号人乌泱泱一齐出现,两台商务车都未能装下所有人。紧紧跟在余秀华身边的是纪录片导演范俭,两年后,他以余秀华为主人公的纪录长片《摇摇晃晃的人间》在大陆上映,并获第20届上影节最佳纪录片提名。

编辑与作者天然是朋友关系,杨晓燕觉得这是相互合作和信任的起点。诗歌之外,她所接触到的生活细节并不太多,可以算是一个“还比较了解”余秀华的人吧。概括任何人都是很困难的,如果一定要她概括,余秀华是很可爱的,挺调皮的,很激烈,也很任性,实际上她是一个很有激情和生命能量的女人。

这份能量由于身体残疾与爱而不得,无法得到发泄,张力之间,便是诗歌了。

“你听她说的,其实我不觉得她是过着这样的生活。不要以为她天天喝酒喝得人事不省,没有人会是那样。” 杨晓燕笃定反驳,她认为这是余秀华谦虚的说法,千万别当真。

喝酒只是余秀华生活里的一部分,自己认识的余秀华,生活中的常态一是读书,读很多世界名著的好书,《百年孤独》是很多年前她在手机上看完的;二是写诗,对一个诗人来说写诗就像吃饭喝水,是离不开的。“她一定认为写诗看书的那点时间不算事,所以忘了给别人说。”

成名五年,余秀华从未被忘记,也并未停止创作。今年新经典将推出余秀华的新诗集,这些诗都是近五年内写下的,或许这本诗集将是另一个高峰。至于之前提及的失落和质疑,杨晓燕说,你错了,我觉得,余秀华不需要那么多朋友,她没有那么多诉求,她就需要爱,她要热烈地去拥抱爱。

然后呢?

然后去面对爱而不得的现实,得不到自己希求的足量的爱意,不是人类的常态吗?

回到2014年的那个夜晚,在拿出手机刷朋友圈之前,杨晓燕和绿妖有过一段对话。提起自己的一位诗人、同时是音乐人的好友想要出版一本诗集,她感叹,现在谁还读诗呢。然而就在说这话一小时后,杨晓燕滑到了那条朋友圈,兴奋地冲绿妖说,我发现了一个诗人!这个人不一样!

确认合作后,开始了诗集的出版编辑流程。首先,需要有一个好书名。杨晓燕让余秀华用半天时间给一个诗集名字,要求是既俗又雅琅琅上口。那时余秀华站在横店村自家门口,一边接受新京报的拍摄一边苦想,摄影记者在一旁打趣说,我有个哥们儿最近出了一本书叫做《我爱这哭不出来的浪漫》。余秀华说,哎呀这个书名特别适合我呀,可惜。

这或许是某种机缘牵引,事后这个插曲被旁人提及,这本风靡一时的摄影随笔集《我爱这哭不出来的浪漫》的编辑同样是杨晓燕,而这本书的写作者,正是最初分享了那条朋友圈、让杨晓燕认识了余秀华的侯登科奖获得者、摄影家严明。

去年9月,《月光落在左手上》全新精装版面世,主编依旧是杨晓燕。跟随图书营销行业近年来的发展,新书再版后,除了线下的读者交流会,余秀华多了一项线上直播的工作,这也是出版社编辑孙腾与丁辉的工作。

直播通常在北京新经典出版社的大楼里或是书店举行,在小会议室里架起两只连着充电宝的手机,接通不同的直播平台,由一位编辑陪同对话,余秀华的开播时长每次约1小时。他们回复屏幕上不时出现的问题,签名赠送几本书,大多数时候是带话题的闲聊,用余秀华的话来说,是与小屁孩们打情骂俏。孙腾说,余老师是我见过的,除了我家里人之外,仅有的说过我帅的人。

虽然接触的时间和次数都不多,孙腾觉得余秀华是个有趣又真诚、无法被推测的人,总有一些意外性的临场金句掉落直播当场。他回忆起上一次,有人向余秀华提问,面对痛苦的时候人到底要不要勇敢面对?余秀华回答说,认怂和勇敢面对,本质是一样的。

这次她又说,写诗是情感所致,只要能写都是诗,诗人是没有门槛的,但诗歌的门槛很高。随后她立马说,快,记下来,金句。

这一次直播,余秀华穿了一件深色的格纹连衣裙,看起来心情似乎还不错。对话过程中,她不时主动提醒孙腾与直播观众互动,自己吆喝起购买链接和折扣,偶尔蹦出一些俏皮的玩笑话,与孙腾的抬杠颇驾轻就熟。闲聊时孙腾问起,听说您当年住的房子现在变成余秀华故居了?余秀华嗤笑了一声,屁,人都没死怎么叫故居呢,那叫旧居!

哪一句是插科打诨哪一句是真心话,孙腾并不能完全分清,相处时间太短了,大多数时候他只是依赖直觉。“余老师朋友很多的。”孙腾挠头,“算不算朋友肯定是看她怎么定义,这么说有点不太谦虚,但我应该也算吧?”

直播之外,丁辉和同事负责安排与对接一些余秀华来到北京后的日程,他们会在采访前仔细叮咛与设置预期,提醒记者可能会面临的诗人不耐烦的情况。偶尔的发难的确存在,几个月前,在接受了连续几日采访后,某日遇上早起,余秀华的耐心耗尽,对方问一句她基本就怼一句。那次采访被迫中断后,他们对此更加谨慎。

他说,我们都只算是余老师的工作人员,进不到生活里去的,虽然与余秀华的相处诀窍他大概都已熟知。比如她现在如果不在他们身边,受控与安排便是完全无效的,打电话发微信没什么用;比如媒体电话采访基本都得拒绝,因为没有面对面的沟通场景,“翻车”的几率太大;再比如,她其实日常看了很多书。

余秀华会定期删除微信好友。时间长了,她会忘记很多人各自是谁,而且加了好友不说话的有什么用呢?删了吧。丁辉记得余秀华平时动态更新得并不频繁,在横店村的很少,到了北京或其他城市,朋友圈会发得相应多些。

她一般爱分享些什么,她爱看什么类型的书,她的星座和生日是什么,她会追电视剧吗……这些问题,两位编辑答不上来。“很少有编辑会专门去记住作者的生日,当然,也许是我片面了。”丁辉这样说明。

孙腾在直播中询问了余秀华,得到的答案是4月5日清明节,与白羊座。余秀华随后补充,白羊座就是极端、暴躁、冲动、简单粗暴,你愿意吗?

诗人,农人,女人

于是弄不清是余秀华喜欢喝酒,还是大家喜欢让她喝酒。于是是一位曾供职于某知名纸媒的记者,采访与接触了余秀华3次,那已经是四五年前的事了,这位诗人的现象级爆火,她见证并亲身参与了。几年前的记忆逐渐松动和模糊,许多细节片段在张口的空隙冒出头来。

第一次采访是电话完成的,带她的资深记者说,诗人的性格可能稍微古怪一些,如果途中她不配合的话就算了,别太放在心上,下次再找面谈的机会。怀揣着预防针上阵,于是发现氛围事实上比预期平和,只是隔着电波,余秀华的口述表达不大容易听清。

之后一次见面是在庆春路的新华文轩,她记得余秀华的外套下穿着红色的毛衣,读者交流会的现场反应热烈。活动结束后,主办方陪同吃饭,席间的余秀华开朗而放松,大家向她敬酒时,她照单全收。

于是也在桌上。她猜,那段时间余秀华或许在一段饱满的恋爱关系里,她的感情状态和情绪状态是同频的。于是并不认为余秀华真如评论所说,只是简单偏爱与男性对话交游,她所感知到的仅仅是,男性对余秀华这个个体的好奇与感兴趣是纯然的,她自然地接住了这份纯然。

来自同性的不解、敌意或是轻视,哪怕只是丝毫也一定会被她捕捉到,不安与警惕因此滋生。又或者,在这个范畴里,没必要区分男性女性,说到底,人依然是环境的产物。

对不同的人而言,爱可以是蛋糕,或是蛋糕上的樱桃。伽清认为余秀华一定属于前者。伽清是余秀华的读者,半个余秀华诗歌粉丝。大学里她读到那首《我爱你》,随后买了那册诗集,之后毕业、工作、换城市、搬家,诗集一直在手边。

她没有见过余秀华,没有去过任何一场交流会,她觉得人有千面,解读皆误读,但一半作品一半联想建构起的脑海里那个余秀华,自己对她多多少少是了解的。如果有机会认识,像两个普通人那样,她不会想要和余秀华成为朋友,如果路上擦肩而过,她可能会回头,辨认出人群里的余秀华身体在呼呼刮风。

如果有机会认识,尽管并不了解,于是觉得,和余秀华说不定可以交交朋友,她眼中的余秀华就是一个普通人,有普通人的脾气性格,和早年间惊艳到她的一点才华。

于是采访到余秀华时,她已经惯于处理媒体,聊天总是趋向闭合,点到她需要说的,或是外界期望她说的,随后堪堪刹住。早期那些露骨和生猛的表达不常有了,可是谁说得准,这样的表征变化究竟哪一个是真实,哪一个是表演?

杨晓燕说,被消费、承受赞美和指责是公众人物的一种必然,没有人可以活在真空之中。读过海子的诗,一生没接触过海子的影的人有千千万,书信时代的作者和读者可以是不犯关系的,孙腾说,但现在不是了。

于是总觉得,余秀华的创作空间在近年来被网络环境打压了。原先那些泥土与稗子气息的痛苦在剥除与她的贴近感,而大众的期望值却始终在那片土地四周进行着原始积累。世界在变得嘈杂,余秀华依然在历经得到和失去,于是在最后说,余秀华可能不需要朋友,她需要先爱自己。

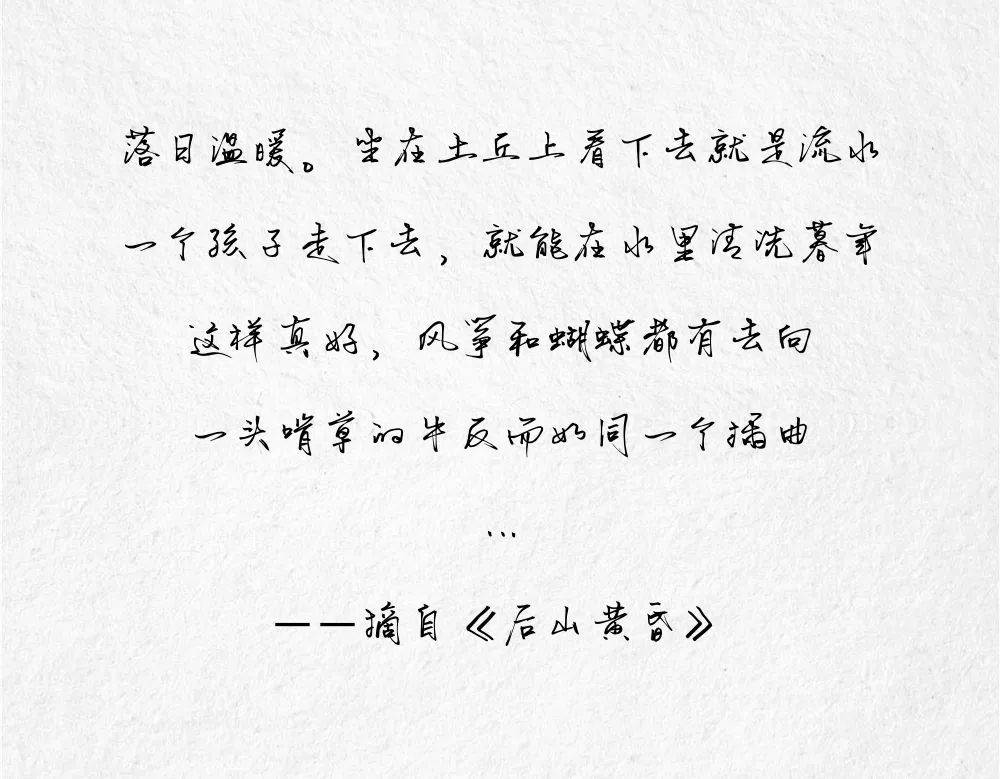

余秀华说,年年都有新的痛苦,痛到会睡不着,余秀华写,“风再轻一点,就是真正的春天了。” 伽清曾读到,有诗性的人不容易变成坏人。每个人脚下的路都是少有人走过的路,需要独自去猜那天黄昏所见到的花的名字。

在余秀华如今的新家里,蟹脚兰、三角梅还有满天星都在盛开。直播的最后,她祝大家都平安,幸福,万事如意,桃花盛开。

本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:77,编辑:Svet,插画:Ringo