“精苏狂喜!精苏泪目!精苏震怒!”

相信你在逛视频网站的时候曾经看到过这样的弹幕或评论,最开始可能不知道是什么意思,但在冥冥之中,你觉得那个戴着红星雷锋帽的宅朋友会知道,于是就去问了。人家果然知道,还用看臭资本家的眼神看着你,并以一种宅力十足的嘲讽语气说:精苏震怒!你怎么连这都不知道, “精苏” 当然就是 “精神苏联人” 的意思啊。

没错, “精苏” 就是指非常喜欢苏联或 20 世纪的斯拉夫文化,在精神上已经成为苏联人的人,既可以是一种政治化的思想倾向,也可以是一种去政治、重美学的审美倾向,近年来在网上屡见不鲜。

精苏的一种形态(图源网络)

精苏对生于哈尔滨这个有浓厚苏俄文化背景的我从来都不陌生。小时候就总听满脑子 “苏联老大哥” 的老一辈基情四射地大谈特谈苏联的种种;苏联解体后,哥哥们口中流传的苏联黑科技传说(比如 “红水银” )更是吓得年幼无知的我睡不着觉;再后来,在对外贸易会展现场当翻译时,我总能看到 40、50 后的老精苏拿着泛黄的革命乐章对着年轻貌美的俄罗斯柜台妹子用某种版本的俄语大唱苏联赞歌。我偷偷问妹子他唱的啥你能听懂吗?人家只是惊魂未定地猛摇头。

备受这种热情 “折磨” 的不仅仅是那些柜台妹子,因为精苏是一种世界各地都存在的现象。不过,中国精苏和西方精苏的侧重点还是有区别的。中国的精苏大多起源于中国当年对苏联社会模式的传承,在当代的理想意象大概如下:坐在喀秋莎火箭炮上,一边与乌克兰美女检察长谈笑风生,一边在高音喇叭播放着《苏维埃进行曲》的红场上检阅铁流一样的 T-34 坦克群。口头禅是 “精苏狂喜/精苏泪目/精苏震怒”。

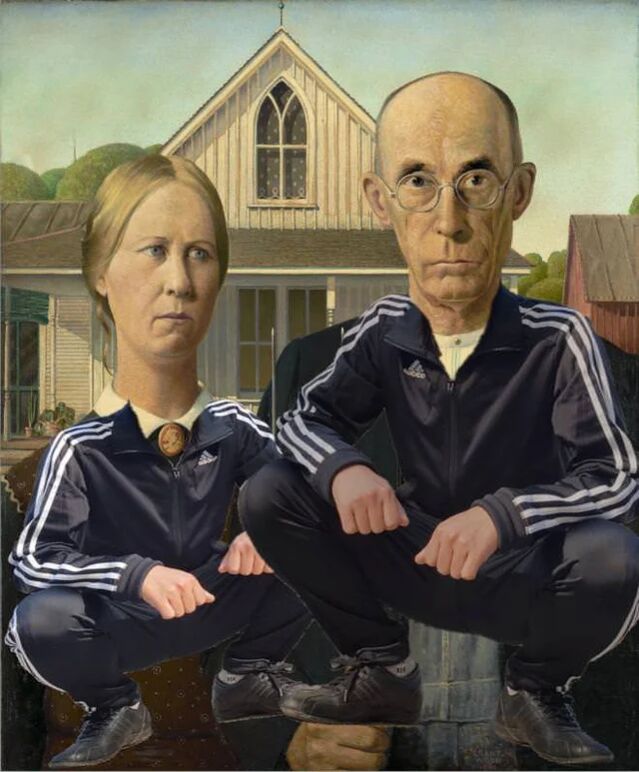

西方精苏更专注于对苏联末期和解体后的斯拉夫草根文化符号的崇拜,其意象大概如下:在破 “拉达” 轿车顶上斯拉夫蹲,跟一群穿着山寨阿迪三条杠运动服、头戴防毒面具、扛着 Radiotehnika 牌录音机的 Gopnik (俄版屌丝)在 Hardbass 音乐中群魔乱舞。口头禅是 “Cheeki Breeki(卧槽)” 和 “Cyka Blyat!(草拟吗)”。

从American Gothic到American Gopnik,只需一套阿迪三道杠 (图源网络)除了广义上崇拜苏俄文化的大方向,中西精苏具体到生活细节的共同点也是有的,那就是打游戏时偏好苏制/俄制装备,打 CS:GO 时一言不合就高呼 “Rush B Cyka Blyat!”。在需要凸显逼格的场合中,也能硬聊两句塔尔可夫斯基和 “俄罗斯灵魂”。精苏不只是跨地域的,也是跨媒介的。让精苏狂喜或泪目的文化内容在游戏、音乐、视频等媒介上都有显现。比如,对标《使命召唤》、《战地》等欧美主流 FPS 游戏大作的,是别具一格的乌克兰游戏《潜行者》和《地铁》系列,它们都是源源不断产生精苏 meme 的原始材料;对标充满 80 年代美式霓虹都市意象的 Synthwave 音乐的,则是歌唱逝去苏联文化和遗落太空梦的 Sovietwave 场景;鲍里斯的日常(Life of Boris)一类的视频频道更是将后苏联时代的斯拉夫生活细节加以恶搞,展现给更广的受众。

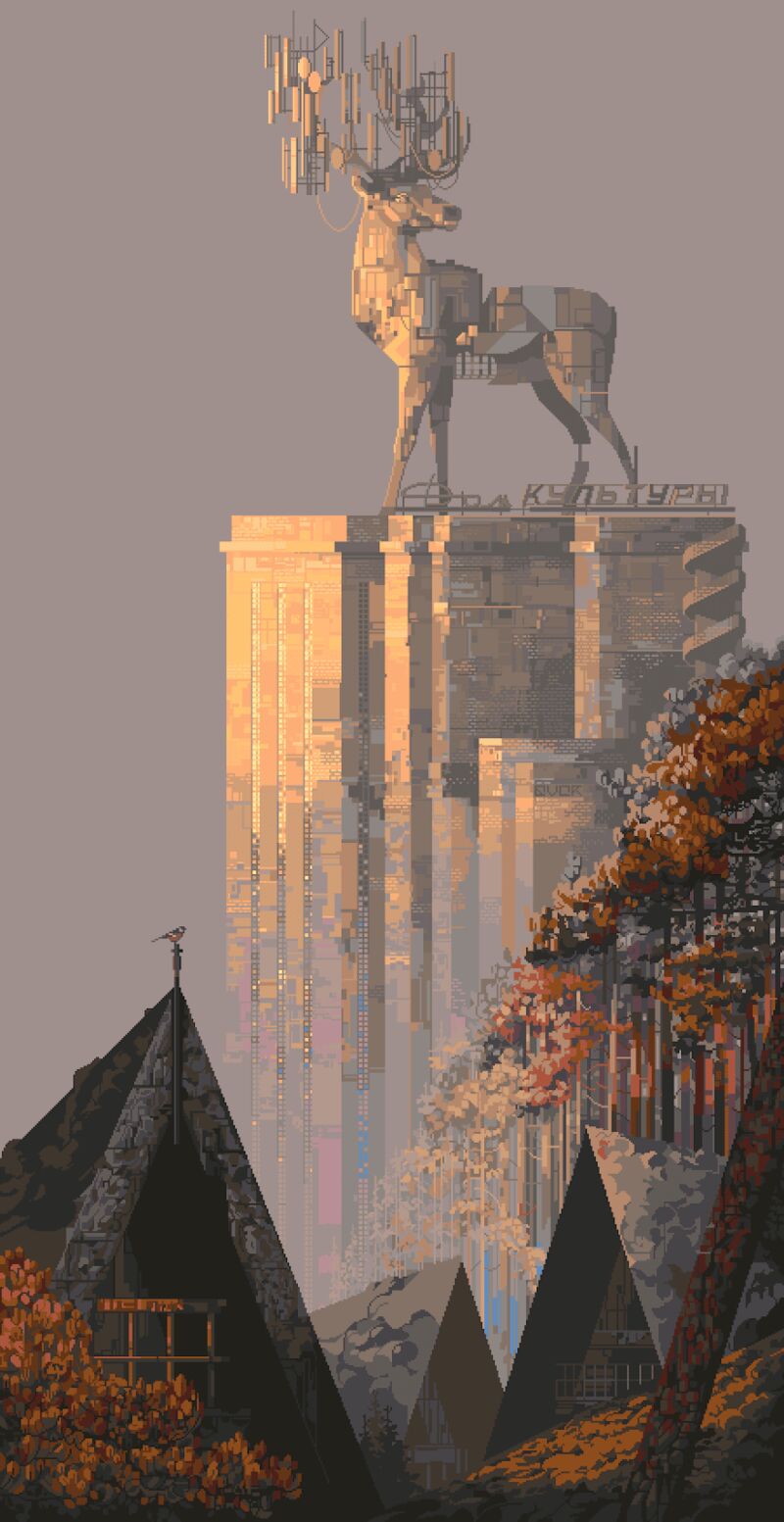

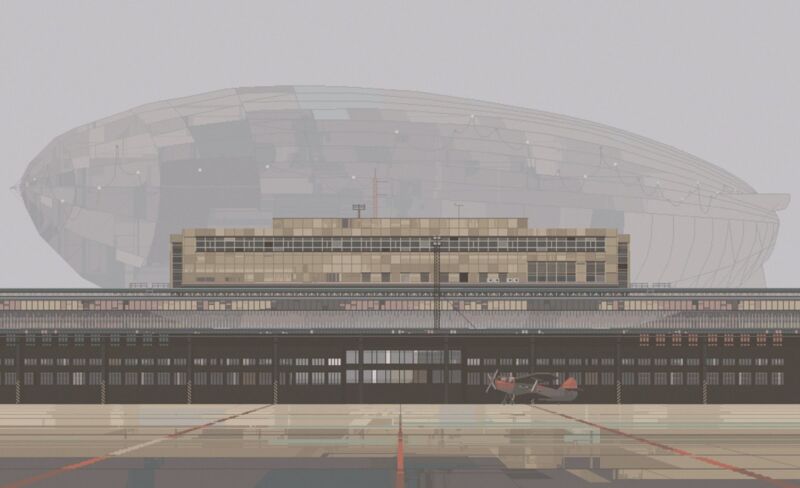

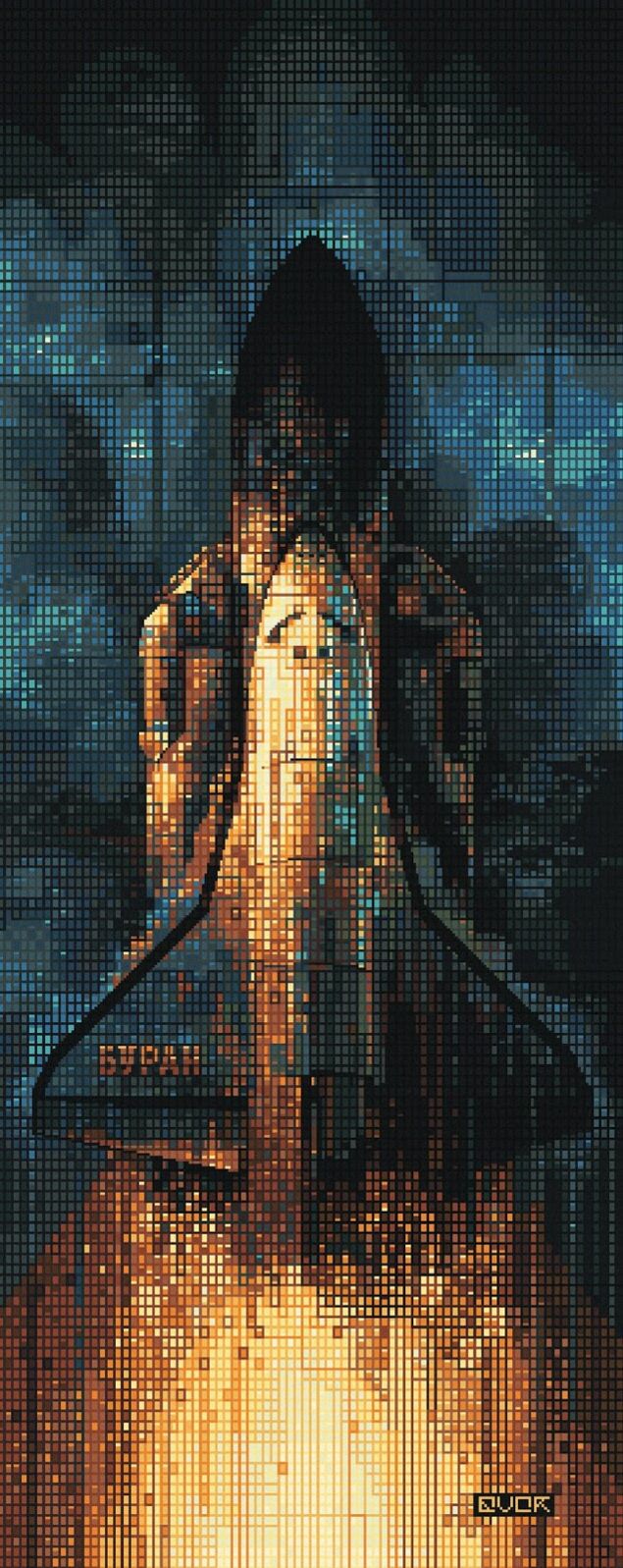

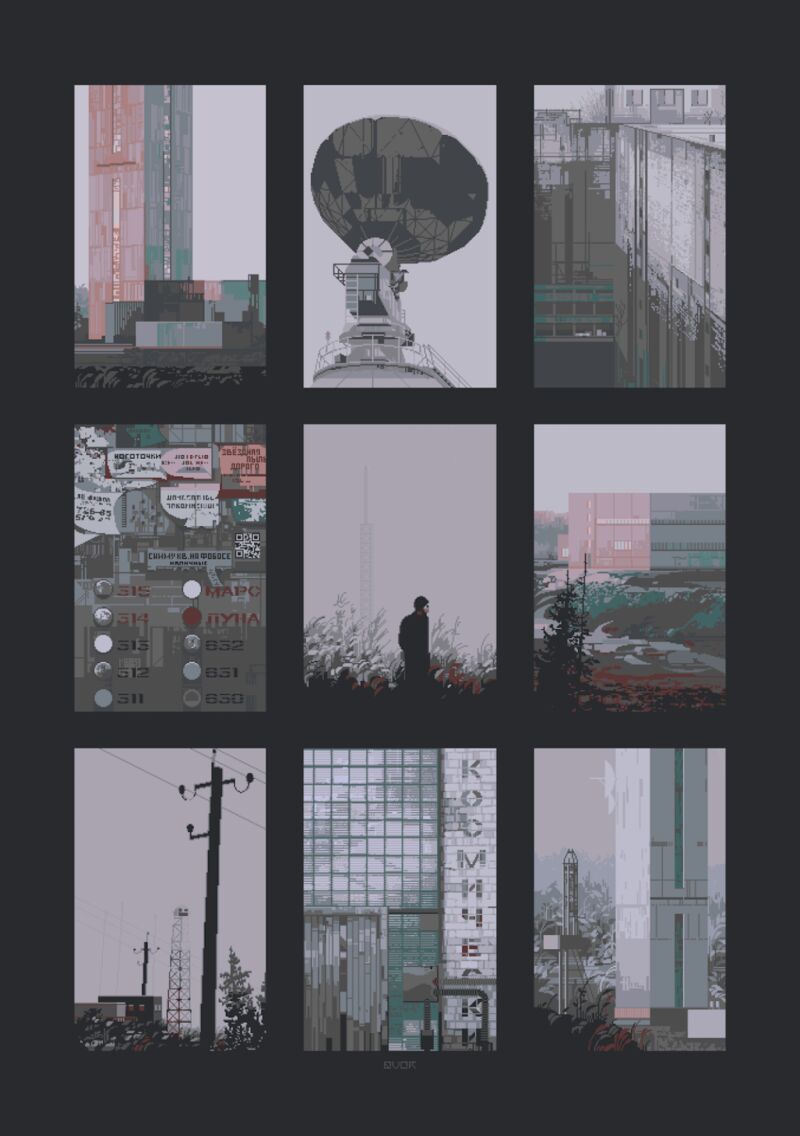

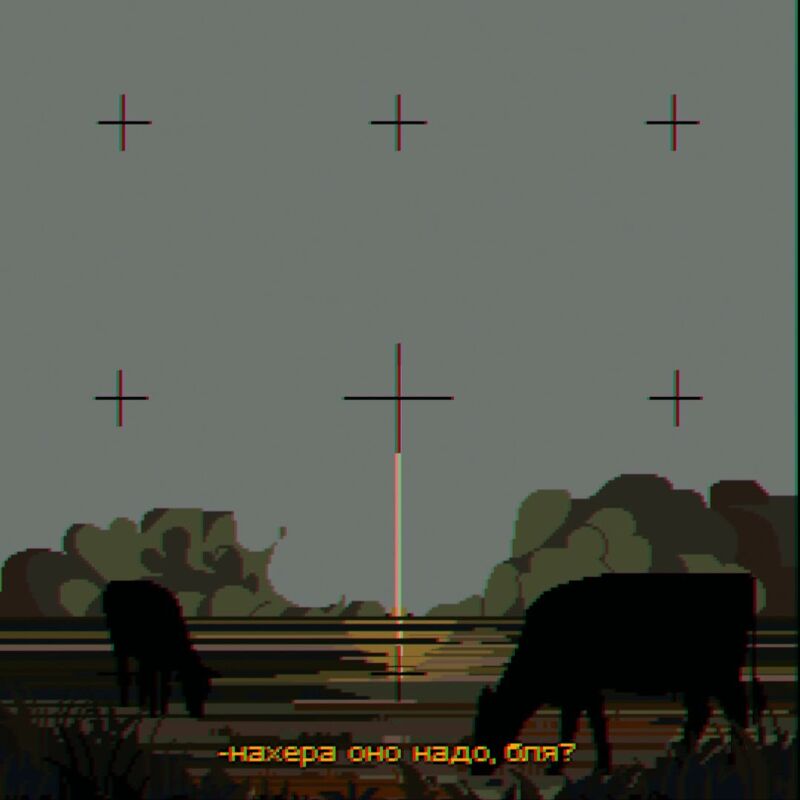

鲍里斯80%的日常是在苏联造拉达车上斯拉夫蹲作为给精苏们提供精神面包的文化产品,像素艺术也不是例外。下面的就是俄罗斯艺术家 6VCR 的像素作品,看了后保证让精苏一边狂喜一边泪目:

6VCR 的像素作品大多肃穆与寂寥参半、忧郁与怀旧交叠。尽管很多是描述后苏联时代的景物,但是文化的传承毕竟在此,很难不让人联想到那些建于 70 到 80 年代的苏联现代主义粗野风格建筑。虽然它们能成为精苏的精神食粮,但我想知道,画师本人对精苏这种现象到底是怎么看的呢?于是通过 Telegram,我联系到了 6VCR,与她聊了聊她的作品,以及她对外国人对苏俄相关事物莫名崇拜的看法。6VCR 的真名叫尤金尼娅,今年 22 岁,生于俄罗斯飞地加里宁格勒。曾在海对岸的波兰城市格但斯克读书,并在华沙工作过,现居莫斯科。

6VCR 的像素作品大多肃穆与寂寥参半、忧郁与怀旧交叠。尽管很多是描述后苏联时代的景物,但是文化的传承毕竟在此,很难不让人联想到那些建于 70 到 80 年代的苏联现代主义粗野风格建筑。虽然它们能成为精苏的精神食粮,但我想知道,画师本人对精苏这种现象到底是怎么看的呢?于是通过 Telegram,我联系到了 6VCR,与她聊了聊她的作品,以及她对外国人对苏俄相关事物莫名崇拜的看法。6VCR 的真名叫尤金尼娅,今年 22 岁,生于俄罗斯飞地加里宁格勒。曾在海对岸的波兰城市格但斯克读书,并在华沙工作过,现居莫斯科。 6VCR-尤金尼娅“我一生中大部分时间都是在东欧度过,这个历史和文化的交汇之处在创作上给了我很大启发。” 尤金尼娅说。真正的精苏都知道,后苏联国家的 80、90 后一代最喜欢的电脑游戏是《魔法门之英雄无敌3》,可能没有之一。这对尤金尼娅也不例外,而且这游戏正是把她引上画画这条不归路的 “元凶” 之一,尤金尼娅在 6、7 岁的时候就开始照着游戏里的角色和场景来涂鸦。

6VCR-尤金尼娅“我一生中大部分时间都是在东欧度过,这个历史和文化的交汇之处在创作上给了我很大启发。” 尤金尼娅说。真正的精苏都知道,后苏联国家的 80、90 后一代最喜欢的电脑游戏是《魔法门之英雄无敌3》,可能没有之一。这对尤金尼娅也不例外,而且这游戏正是把她引上画画这条不归路的 “元凶” 之一,尤金尼娅在 6、7 岁的时候就开始照着游戏里的角色和场景来涂鸦。 后来,尤金尼娅模仿《英雄无敌3》的战斗界面绘制了俄罗斯冬季居民区图景 尤金尼娅最喜欢的像素画风游戏是《迈阿密热线》和《光明旅者》。她从 2013 年开始尝试像素艺术,2017 年产出大量优质作品并获得了很多国际粉丝——她画中的那些工业风景、纪念碑以及工厂的烟囱等等元素对外国人来说是新鲜的。这些粗野主义建筑和工业景观原型本来就有棱有角,能让人想起像素画面,尤其是在远望的时候,好像天生就是要让人来把它们给像素化的。

后来,尤金尼娅模仿《英雄无敌3》的战斗界面绘制了俄罗斯冬季居民区图景 尤金尼娅最喜欢的像素画风游戏是《迈阿密热线》和《光明旅者》。她从 2013 年开始尝试像素艺术,2017 年产出大量优质作品并获得了很多国际粉丝——她画中的那些工业风景、纪念碑以及工厂的烟囱等等元素对外国人来说是新鲜的。这些粗野主义建筑和工业景观原型本来就有棱有角,能让人想起像素画面,尤其是在远望的时候,好像天生就是要让人来把它们给像素化的。

《迈阿密热线》和《光明旅者》就这样,因为颇为个性化的画风、忧郁的气质和充满东欧特色的主题,互联网给尤金尼娅打上了 “后苏联像素艺术家” (post-Soviet pixel artist)的标签,使她似乎也成了精苏浪潮中的一朵浪花,但对此她却不以为然。

《迈阿密热线》和《光明旅者》就这样,因为颇为个性化的画风、忧郁的气质和充满东欧特色的主题,互联网给尤金尼娅打上了 “后苏联像素艺术家” (post-Soviet pixel artist)的标签,使她似乎也成了精苏浪潮中的一朵浪花,但对此她却不以为然。 6VCR的作品曾在像素艺术汇总丛书《The Masters of Pixel Art》的第三卷中登场从艺术创作的方面来讲,尽管群众喜闻乐见,但像素艺术只是她创作的诸多形式之一。尤金尼娅曾为 VR 和 AR 项目做过概念画师,之后则以 freelancer 的身份接受创意外包项目,曾做过音乐专辑封面、服装设计等等,甲方全部是来自俄罗斯之外的公司。针对作品中的潜在意识形态和当今的精苏浪潮,尤金尼娅开门见山地说: “我只是在作品中展现我周围的事物,那些萦绕我童年的事物,没有任何狂热的崇拜,没有任何政治宣传的目的,甚至也没有对苏联的怀旧,因为我出生时苏联已经解体了。我只是想在画作中通过视觉上看起来有趣的事物来展现我对这些事物的情感。”尽管如此,人们在她的作品中还是能感受到一种对那个逝去年代的奇异的怀旧感。对此,尤金尼娅说: “我觉得人们看我的作品感到怀旧,是因为我把日常生活中的浪漫情绪和忧郁情绪融入到了画内的环境当中。有人说,看我的画就像看一个个自己没做过的梦。对外人来说,苏联美学大概就是这样一种给人 ‘似曾相识但又从未经历’ 感觉的视觉语言吧。”

6VCR的作品曾在像素艺术汇总丛书《The Masters of Pixel Art》的第三卷中登场从艺术创作的方面来讲,尽管群众喜闻乐见,但像素艺术只是她创作的诸多形式之一。尤金尼娅曾为 VR 和 AR 项目做过概念画师,之后则以 freelancer 的身份接受创意外包项目,曾做过音乐专辑封面、服装设计等等,甲方全部是来自俄罗斯之外的公司。针对作品中的潜在意识形态和当今的精苏浪潮,尤金尼娅开门见山地说: “我只是在作品中展现我周围的事物,那些萦绕我童年的事物,没有任何狂热的崇拜,没有任何政治宣传的目的,甚至也没有对苏联的怀旧,因为我出生时苏联已经解体了。我只是想在画作中通过视觉上看起来有趣的事物来展现我对这些事物的情感。”尽管如此,人们在她的作品中还是能感受到一种对那个逝去年代的奇异的怀旧感。对此,尤金尼娅说: “我觉得人们看我的作品感到怀旧,是因为我把日常生活中的浪漫情绪和忧郁情绪融入到了画内的环境当中。有人说,看我的画就像看一个个自己没做过的梦。对外人来说,苏联美学大概就是这样一种给人 ‘似曾相识但又从未经历’ 感觉的视觉语言吧。” 从板楼到电线铁塔再到工业建筑和雷达天线,尤金尼娅从周围环境中获得了各种视觉元素“在俄语中这种感觉叫 тоска(toska),意思是一种悲伤和无聊交织的焦虑状态。” 尤金尼娅说, “说的就是一个人想要获得一种什么东西,但是却不知道这东西是啥的感觉。”“作为俄罗斯的飞地,你的故乡加里宁格勒有没有给你什么特别的灵感?” 我问。“加里宁格勒地区是一个很有意思的地方,它有来自不同时期和文化的建筑。它曾经是普鲁士人的城市,然后是苏联的,现在又是俄罗斯的。所以当我长大的时候,我同时看见了欧洲和俄罗斯的事物平行发生。这对我认识俄罗斯的独特性很有帮助。”

从板楼到电线铁塔再到工业建筑和雷达天线,尤金尼娅从周围环境中获得了各种视觉元素“在俄语中这种感觉叫 тоска(toska),意思是一种悲伤和无聊交织的焦虑状态。” 尤金尼娅说, “说的就是一个人想要获得一种什么东西,但是却不知道这东西是啥的感觉。”“作为俄罗斯的飞地,你的故乡加里宁格勒有没有给你什么特别的灵感?” 我问。“加里宁格勒地区是一个很有意思的地方,它有来自不同时期和文化的建筑。它曾经是普鲁士人的城市,然后是苏联的,现在又是俄罗斯的。所以当我长大的时候,我同时看见了欧洲和俄罗斯的事物平行发生。这对我认识俄罗斯的独特性很有帮助。”

照片是尤金尼娅在故乡加里宁格勒用胶片机拍摄的半废弃 “文化宫” 的一角,成为了像素画的灵感来源

照片是尤金尼娅在故乡加里宁格勒用胶片机拍摄的半废弃 “文化宫” 的一角,成为了像素画的灵感来源“近些年来,网上关于苏联怀旧的话题和文化艺术作品都越来越多。年轻一代的俄罗斯艺术家是如何看待苏联美学的呢?” 我问。“其实在俄罗斯的艺术家圈子里,对于苏联美学并没有一个统一的观点,有的人就很喜欢在作品中去体现苏联美学——如果你是指那些板儿楼和任何其他城市中常见的建筑的话。而有的艺术家则是完全拒绝这种美学的。”

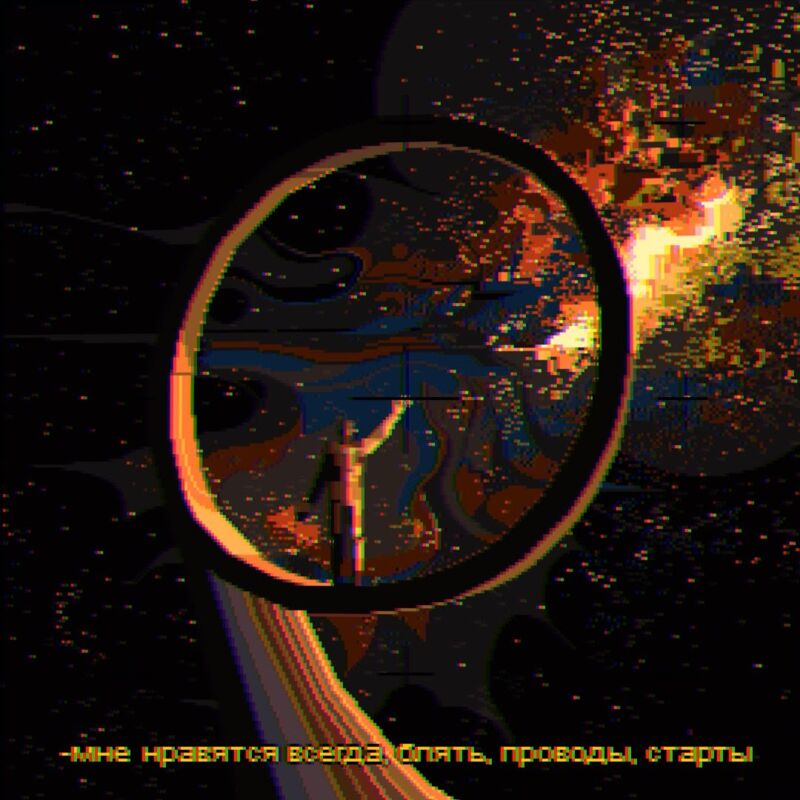

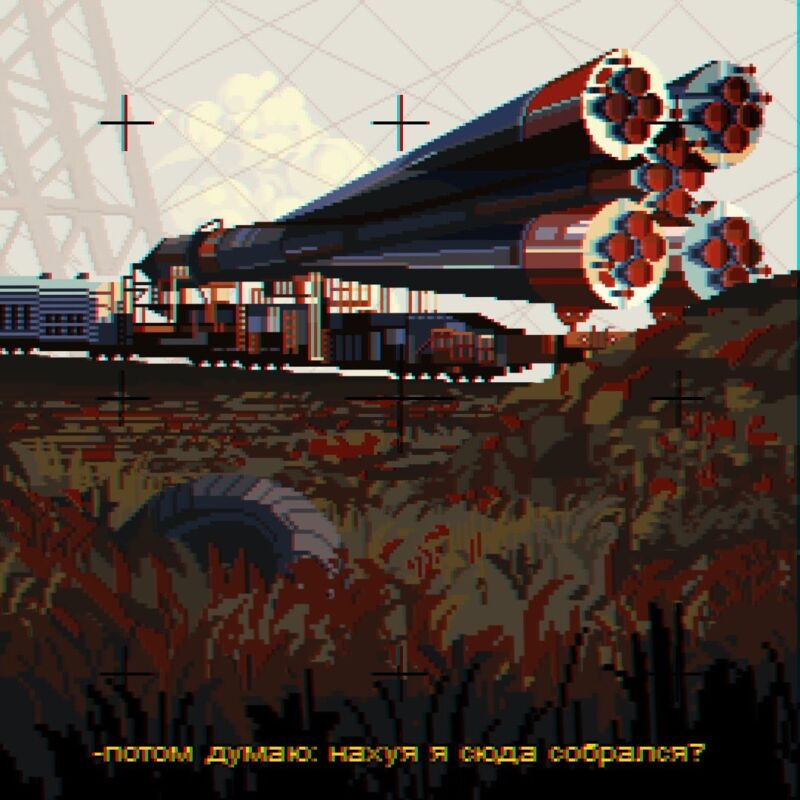

尤金尼娅画这幅作品的静态图花了一周,让它动起来则花了一个月 “外国人对苏联和后苏联事物的崇拜,就比如说西方一些年轻人对 gopnik 的模仿,你怎么看?”“我和来自东欧的朋友们讨论了下,他们觉得这种现象是因为流行文化对 gopnik 的浪漫化引起的,就比如 Hardbass 音乐,相关的 YouTube 频道,电影,还有网络 meme 什么的。这种现象能够存在,可能正是因为西方青年不知道造就 gopnik 的是那些严酷的生存环境,贫困,缺乏教育,攻击和犯罪等等这些不好的东西吧。”

尤金尼娅画这幅作品的静态图花了一周,让它动起来则花了一个月 “外国人对苏联和后苏联事物的崇拜,就比如说西方一些年轻人对 gopnik 的模仿,你怎么看?”“我和来自东欧的朋友们讨论了下,他们觉得这种现象是因为流行文化对 gopnik 的浪漫化引起的,就比如 Hardbass 音乐,相关的 YouTube 频道,电影,还有网络 meme 什么的。这种现象能够存在,可能正是因为西方青年不知道造就 gopnik 的是那些严酷的生存环境,贫困,缺乏教育,攻击和犯罪等等这些不好的东西吧。”

尤金尼娅拍摄的废弃的苏联地效飞行器“里海怪兽”,以及像素化演绎 “你觉得外国人这种对苏联相关事物的崇拜会消失吗,还是说会变得更主流呢?”“如果说这些崇拜的对象是苏联的文化和苏联曾经的科技突破的话,我觉得它们总是会在历史中留下一席之地的,并且会随时随地让人们与之产生共鸣。”尤金尼娅说。最后一个问题, “请在‘森’与‘海’,‘雾’与‘雨’,‘火车’和‘飞船’中做出选择。”尤金尼娅:“就‘迷雾森林里的宇宙飞船’吧。”谢谢你,6VCR!

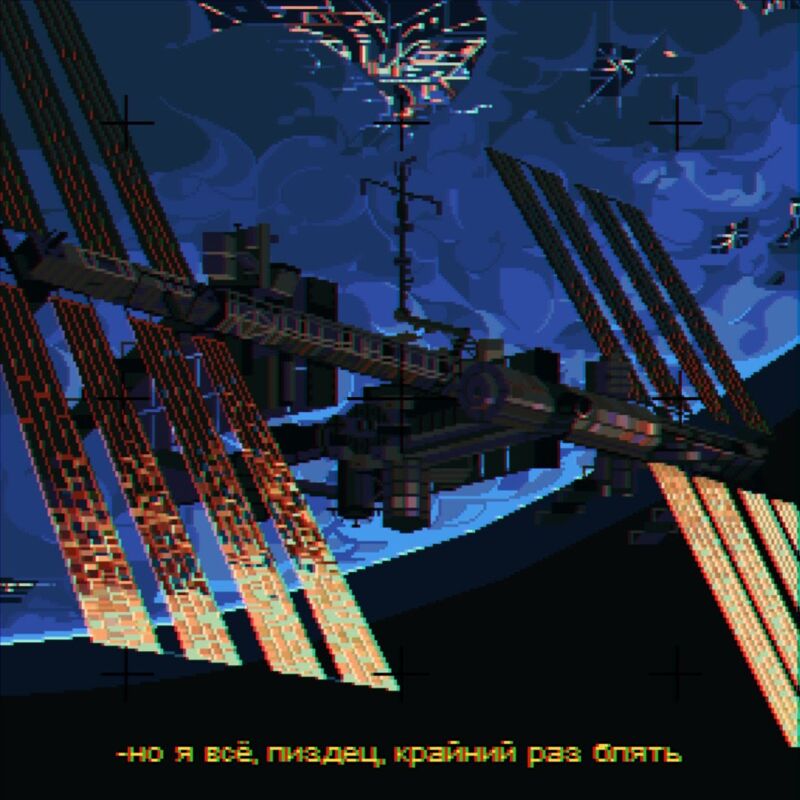

尤金尼娅根据俄罗斯宇航员的经历创作的一组作品

尤金尼娅根据俄罗斯宇航员的经历创作的一组作品消亡的苏联对外国人来说,像是一个未曾经历过的故乡如幻影般消散。曾经的苏联模式下诞生的事物是一种矛盾的混合体,它们大多能够让人与之产生关联,但又与个人实际经历有种种不同之处——对国内的观者来讲这种感觉尤为精妙。怀念这种消亡后的事物所带来忧郁则是人类共通的感情,与人的社会文化背景无关。苏联像是一种人类集体的另类历史,一条人类集体没能进入的时间线,苏联时期诞生的建筑和艺术大概也能在很多人心中唤起一种对 “最熟悉的异乡” 的怀旧。

单从美学角度来讲,年轻一代中无论是国内的精苏还是西方对后苏联地区底层斯拉夫青年的模仿,大多可以算是一种在这个因 IT 技术发展而不断同质化的世界中对 “不同” 的渴求以及对未知事物(不论新旧)的猎奇。

与之相似的是,在过去 10 年的西方影视和游戏工业中,无论是主流作品还是独立作品,都曾出现过对那个臆想中的、由霓虹都市和肌肉跑车等中产阶级消费主义元素堆砌出来的西方 80 年代的狂欢式怀旧。相比之下,过去这些年中出现的苏俄怀旧则像是源自于曾经与上述那些元素对立的意识形态的一种另类怀旧。但在本质上它与前者一样,同样是因对不同于当下现实的追求而起的一种浅表性猎奇,也同样是基于一种自身并未经历过的过去的 “二手怀旧” 。并且,就像 6VCR 经历的那样,创作者本身可能并没有传播猎奇者所渴望的意识形态的意愿,但也同样难免被卷入这场狂欢之中。狂欢的浪潮退去后,人们自会去寻找下一个追捧的目标。

会泪目的精苏、会狂喜的精苏、会震怒的精苏,都是真性情的好精苏。但怀着一颗批判之心面临浪来浪去不为之所动的精苏,才是永远的好达瓦里希。