本文来自微信公众号:青年志Youthology(ID:openyouthology001),作者:阳少、Lydia,原文标题:《小剧场里的脱口秀:如果有天你在综艺上看到我,说明大家都变宽容了》,头图来源:《了不起的麦瑟尔夫人》

杨笠的调侃引发舆论撕裂至此,范志毅的吐槽让《吐槽大会》的体育专场没了下集,本就带着镣铐跳舞的脱口秀综艺节目,如今变得愈发颤颤巍巍。

而在线下,作为小剧场的开放麦(open-mic)似乎没有那么多包袱。开放麦是脱口秀演员们的新手村,在这里你也许会碰见某个来试段子的大咖,但更多的参与者,还是新人和业余演员。

来开放麦的什么人都有,因此也就充满了各种可能。我和几位玩开放麦的朋友聊了聊,关于幽默与冒犯。这当中有人专讲那些上不了台面的“肮脏离奇”段子,也有人通过开放麦建立了基于女性主义的脱口秀社群,试图挑战喜剧中根深蒂固的男性权威。

更重要的是,Ta们在讲段子的同时也在思考段子的意义,而非一笑了之。这和本就试图消解意义的笑声之间又产生了巨大张力。

尽管这是一篇关于喜剧的文章,但它也许并不好笑。

那种想要逗人笑的原始冲动,跟小孩子要吸引关注并无二致

在伦敦留学的一年里,滴酒不沾的洞洞去了酒吧上百次,在那里他只干一件事情——讲开放麦。他讲的段子各式各样,但最能撩动人心的话题,还是种族与性别:

“想象一下,在美国内战时期,一个南方的奴隶主呵斥他田里的黑人工作不积极,然后黑人说,我老婆在家里不干活我就抽她。然后奴隶主说,唉,女人嘛。刹那间,两个人都心领神会,接着奴隶主用鞭子抽向了黑人。”

台下爆发出了哄堂大笑,仿佛要把屋顶掀开。在这个位于伦敦南肯辛顿(South Kensington)的酒吧,夜晚汇集了那些在白天无法被言说的情绪与观察,以及充斥于日常、但人们却又见惯不惯的不适与冒犯。

“有道德包袱的人可以不用来了。” 洞洞说这是伦敦开放麦的唯一要求。松弛感让他得以放下一切包袱,走上舞台。他曾碰上了一位视障人士查理——也是一位开放麦主持人。查理的很多段子都是建立在自己看不见,所以“I don't care”的语境上。其他演员会在查理上下楼梯的时候帮扶一下,但除此之外,没有人会因为他看不见而有过多的“关照”与同情,这种松弛打动了洞洞,他觉得在开放麦,查理也不需要所谓的同情。

伦敦的开放麦像是一片在言语上流窜的“法外之地”,来的人竭尽所能地挖苦,从自我到他人。那些被讲出的话,如果出现在社会新闻里,就不那么好笑了。但在这里,悲痛与愤怒穿着欢乐的外衣横冲直撞,形成一种奇妙的安抚。尽管讽刺不能解决问题,却能无限延宕问题的张力,乃至将其“消解”。从这点来看,开放麦如同城市的“精神按摩店”,但同时也是一个唾沫四溅的“粪坑”。

在洞洞第一次接触单口喜剧(stand-up comedy)的时候,他并没有想这么多。起初,他只是抱着备考雅思口语的心态,学习《宋飞正传》里的宋飞说话的样子。慢慢地,他接触到的单口喜剧演员越来越多,从Russell Peters到Dave Chappelle, 每一个演员意味着一种新的表演风格,洞洞开始有意识地去学习里面的技巧,从在本子记下每个灵感泉涌的瞬间,到自己对着镜子反复练习。他将这种动力形容为“孩子般的单纯”:

“相对来说,喜欢讲单口的人会比较单纯,那种想要逗人笑的原始冲动,可能跟小孩子要吸引关注并无二致。”

然而,单口喜剧背后所蕴含的复杂性与狠劲,也许要远远盖过那种“想要逗人笑”的单纯。诞生于 19 世纪末的英美,单口喜剧在一开始就带有极强的冒犯性与针砭时弊属性。在电视剧《了不起的麦瑟尔夫人》里,与麦瑟尔夫人亦师亦友的兰尼·布鲁斯(Lenny Bruce)——这位单口喜剧教父曾多次因在舞台上讽刺政府、教会而被带进局子,但他的大胆发言,也间接推动了上世纪60年代风起云涌的民权运动,并让日后脱口秀节目的选材更加宽泛。

政治、种族和性别是伦敦开放麦里经久不衰的话题,但在英文世界里也很容易流俗。洞洞并不想总是“嚼烂梗”:“其实可以绕过这些(议题),去讲更高明、更有趣的笑话,也不一定非得说黄种人怎么样,黑人又怎么样。”在伦敦的后半年,洞洞尝试着讲一些更为“超现实”的段子,但效果并不太稳定,不时会出现一个段子讲完后,台下只发出零星几点的礼貌性笑声回应。

除了新风格的难以驾驭,洞洞的创作焦虑还来源于对自我挖掘过度后所产生的“保护机制”。他并不擅长对时事热点的加工,更多的素材还是来源自己生活中发生和观察到的那些蠢事。但有些蠢事却能带来实实在在的痛苦,当他还没有对这些场景感到释怀时,是无法讲出一个好笑的段子的。

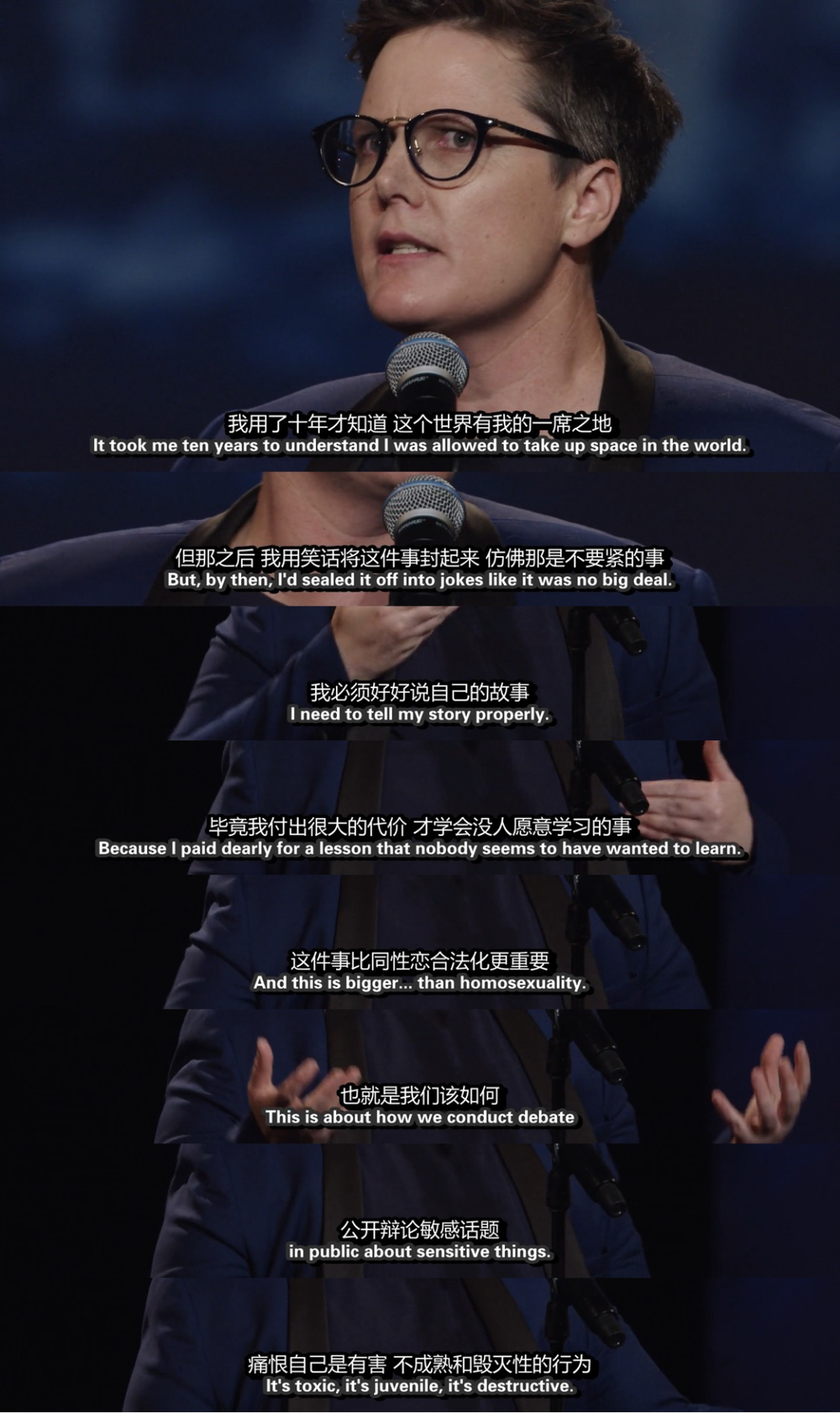

这不禁让人想到身为拉拉的著名脱口秀演员——汉娜·盖茨比在她的告别演出秀Nannette里所说的,喜剧是讲了一半的故事——以“包袱(punchline)”作为结尾,剩下一半故事里的痛苦则由讲述者自己承担。在这场演出中,盖茨比讲述了她为何要离开喜剧舞台,因为她的整个生涯都是建立在自我贬损的幽默上。讥讽与自嘲看似“化解”了矛盾,但却无法让她直面自己因恐同和性别歧视而在人生前三十年里遭遇到的围剿与追堵。当她决定把故事的下半段讲完,接踵而至的既非欢笑,也不是愤怒,而是痛苦经验被毫无保留呈现后带动出的共情。

笑能把人聚在一块儿,但其中的共情到底有多少?洞洞也在夜晚从酒吧出来的时候,偶尔思考这个问题。但方才的笑声是那样具体,尽管那只是一个简单且粗俗的段子,也只有在开放麦,换做任意一个场合,讲的人和笑的人都不免会引来异样的眼光。

至于那个发生在南北战争时期的段子,也许正在以其他形式发生在世界的各个角落。

这真是一个糟糕的Call Back(扣题)。洞洞把手插进口袋,走向了地铁口。

如果有天你在综艺节目上看到我,说明大家都变宽容了

和洞洞一样,Sean一开始也是把单口喜剧当作一种学习英语的工具。到了美国以后,他开始大量地参加各类开放麦。

回国以后,Sean明显感受到了水土不服。一方面,他已经习惯了用英文说段子,中文在舞台上对于他来说反而更像一门外语;另一方面,他擅长讲的段子类型就算在美国也属于不入主流的“暗黑系”,这种风格的单口在国内只会受到更多的束缚。

在一次由呼兰主持的开放麦上,Sean准备讲一个“稍微有点黄色”的段子,但被呼兰以不妥为由否决掉了。而呼兰最让Sean佩服的一点在于,他能在不触及任何敏感地带的情况下讲出犀利的段子,骂人不带脏字,就像他在最近一期的《吐槽大会》上调侃男篮和男足那样。

尽管如此,这期节目还是在舆论上引起了巨大的争议,足篮的相关从业人士都有表示不满,这也直接导致了新一期《吐槽大会》的再一次停播。

在Sean看来,国内的舆论环境和受众基础,对单口喜剧其实没有太多的接受度,单口喜剧不仅仅是像相声那样逗大家笑就完事了。他引用著名单口演员Patrice O'Neal的话说:“好的单口是台下坐了一百个人,五十个笑得前仰后合,另外五十个吓得屁滚尿流。”

作为舶来品,近年来单口喜剧在中国迎来了爆发式增长,凭借线上综艺的带动,线下的商演和开放麦如雨后春笋般涌现,那些知名的单口喜剧厂牌的演出,更是一票难求。像李诞、呼兰、杨笠这样的演员在成名后能接大量的商业广告,也鼓动着更多的年轻人涌入这个行业。

用脱口秀来指代这种表演形式并不准确,因为脱口秀(talk show)特指那类自带主持人和嘉宾的电视对话节目,类似鸡毛秀(Jimmy Fallen Show)。只不过随着这两年单口喜剧在国内的大火,二者被混用了。

但无论《吐槽大会》还是《脱口秀大会》,脱口秀类综艺节目的尺度都肉眼可见地收紧,吐槽更像是“小骂大帮忙”。而那些稍有冒犯的演员,从杨笠到范志毅,都不同程度地惹上了麻烦。这不免让人怀疑节目组未来是否还会触碰性别乃至体育的相关话题。

“线上带动线下”的发展路径,却让作为小剧场的开放麦,在扩张的同时其表达空间也被进一步压缩。当演员带着自我审查、当观众带着对综艺节目的预期走进酒吧小巷的开放麦,这个城市里的“粪坑”必然要被洗刷一遍。笑声固然还在,但凌乱的、放肆的、不适的“杂质”早已在双方的默契中被剔除。缺乏杂质的土壤是难以肥沃的。

在这片对于单口喜剧略显贫瘠的土壤中,Sean还是找到了一种平衡。他的职业是一名插画师,平时会画一些插画漫画,还有电影分镜。在北京,他每周能说上两场英文开放麦。

但在英文语境中,表演又会碰上新的限制,他曾因为提及著名喜剧演员路易斯·C·K(因陷入“性骚扰”丑闻而被好莱坞封杀)而和一位外国观众发生了言语冲突。在Sean看来,台上的归台上,既然单口是一门表达观点的艺术,那么他可以在表演的过程中说任何事情。但台下的观众和外围的舆论却不这么认为,无论国内外,都有一把达摩克利斯之剑悬在那些直言不讳的演员头上。

“我只会说我想说的。”Sean不希望因外部的干扰而自我审查,但他也承认,对于演员来说,若想走向更大的舞台,收紧尺度、去获取最大公约数的认同是必然动作。但在演员收获名利与关注度的同时,那些生猛与躁动的表演,就只能留在线下演出里,无法被带走。

Sean说,他会继续去表达、去冒犯,去尽可能地呈现矛盾中的荒诞与讽刺。他感受到,中国的高速现代化和根深蒂固的传统之间,存在着一片属于喜剧的富矿,而观众,是值得被更好的表演所打动的。“如果有一天,你能在综艺节目上看到我,那说明大家都变宽容了。”

更好的幽默是向上冒犯

如果说Sean所面临的限制,是单口喜剧在本土化后不得不做的“删减”,那么对于女性来说,在喜剧的历史上,她们一直是被“删减”的存在。

在第七季《奇葩说》里,小鹿自嘲又无奈地说:“幽默会消解女人的性感。” 长久以来,幽默被建构为男性特有的品质,女性一旦幽默起来,这一状态本身就形成了对父权的冒犯。这意味着她们不甘于做那个被逗得呵呵笑的客体,又或者是在笑不出来的时候被批评说:“女人要有幽默感。”杨笠的一句“男人,垃圾”,更是因为直指男性的冒犯,被扣上性别对立的帽子。

可对男人的调侃不会就此噤声。聚光灯之外,一个基于女性主义立场的脱口秀社群“相当女子”正渐渐成长,比“普却信”更尖锐的段子出现在了相当女子的开放麦里:

“暧昧的灯光下,一张床两个人。这时候你跟他说亲爱的,我其实是一个女权主义者,他原地就能给你表演一个当场阳痿。这种时候就是这样,你硬,他就软。”

“我做爱时叫得浪,完全是出于人道主义精神。”

“谁能想到我的性快感,竟然来自于马达。”

“背着男友自慰的时候,感觉像是出轨了自己。”

“男人,在床上请多说‘我不行’。”

这是相当女子最近一次线上开放麦中的段子,这期的主题是“性与身体羞耻”,演员们尽情调侃着关于性的种种,冷嘲热讽男人们对女性性欲的错误认知,那些性生活中女性压抑已久的秘密,以一个个段子的形式抖露出来。聊天框里不断地蹦出“哈哈哈哈哈”,大家直呼“真实!!”、“太蒂了!(阴蒂的蒂,和太屌了相对应)”,视频里观众们已经笑得前仰后合。

在相当女子的演员里,95%都是素人,她们并没有从事喜剧工作,也大多没有系统性的训练和表演经历。段子的内容都围绕着女性的生命经验展开,从亲密关系、结婚生育、月经羞耻、到被"男性说教"、身为女权主义者的困境等等。

团队成员古柯对于喜剧历史上的厌女段子十分不满,古往今来有太多打着“玩笑”的旗号侮辱女性的低俗段子了,她们听够了诸如吐槽女朋友不讲道理、情绪化、只会买买买……这些固化刻板印象的“烂俗破梗”。而主理人小毛也觉得,“我们需要更好的幽默,而不是借着段子去冒犯那些本就不掌握主流话语权的人,加深偏见和歧视。”这也是小毛、古柯和其他伙伴们发起相当女子的初衷。

喜剧的历史上,男性把握着话语权,就连单口喜剧中最重要的道具——麦克风,也常常在荤段子里被演员用来模仿成阴茎,这构成了一个讽刺的隐喻。当麦克风来到女性手中,每一个段子所激起的共鸣,正是基于共同的女性生命经验,而那些日常的不爽与愤怒,通过笑声得以被集中宣泄。

在这里,性别话语倒转过来,男人是被冒犯的主要对象,对于那些直冲冲的嘲讽,男性观众可能会感到非常不适,不知道是该笑还是不该笑。不过现场的演员可不会留情:“如果你受到了冒犯,那就受着吧。别期待得到什么安慰,因为这就是女性几十年以来的生活境况,男性也是时候该被女权主义审视了。”

报名流程中,男性观众也需要经历更严格的审核,用小毛的话说,这三道测试题会让缺乏性别意识的男性“原形毕露”。而能通过测试的男性,说明他对女权主义有着一定的理论意识,至少达到了进入“相当女子”社群的最低门槛。

相比于传统意义上的开放麦,相当女子有着更强的社群属性,它也为那些在日常生活中遭遇了性别歧视的女性提供了一个避风港,很多观众留言称自己在这里感受到了温暖和连结。在小毛看来,用脱口秀的形式讲述女性故事、谈论性别议题,是一种更轻盈的"打拳"形式,“网络论战中,很多女权主义者常常要花费很多时间做教育工作,输出观点和说理。这其实是一个非常繁重的情感劳动,还不一定能得到回应。可是在开放麦,你就是来冒犯他们的,无需负责,大家开怀大笑了,在一定程度上也化解了原先说理时解释不通的心累、无力。”

每次开放麦的表演结束后,还设置了讨论环节,演员和观众都可以就当期话题聊一聊自己的经历,汉娜·盖茨比没讲完的“故事的另一半”,在这里可以被继续言说下去。就在“性与身体羞耻”的开放麦上,一位演员在段子中吐槽约炮过程中的奇葩经历,令人捧腹。可在最后的分享环节,大家才知道,那次约炮中她经历了性暴力,对方没有做任何安全措施,她还因此感染了性病,这是故事的背面,也是无法被讲成段子的部分。

笑点的背后往往是现实的问题:性教育的缺失、社会对女性性欲的规训、身体羞耻、性暴力……我们无法一一解决,笑也不能。但所呈现的“更好的幽默”中,单口喜剧那“向上冒犯(punch up)”的力量被彻底释放出来:它不是贬低别人的工具,而应当是一项智力活动。这背后和个体力量的展现、对社会结构性压迫的反思、对特权阶层的反抗息息相关。

黑人民权运动中有一句标语:Black joy is radical。苦痛的现实中,被压迫者的快乐本身也是一种反抗。同样在这里,当演员们蔑视禁忌与权力,讲出女性的故事;当观众们因笑声相互连结时,在开放麦这个语言的"法外之地",放肆的笑声,就是革命性的力量。