本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:宇文北,编辑:Svet,排版:科科,题图来自:《旺达幻视》

在美剧《旺达幻视》的大结局里,西视镇的居民回过神了。

他们团团围住旺达,质问她,为什么要创造出这样一个虚假的小镇,为什么要控制他们的思想,为什么要他们陪她演这么一出虚假的电视剧,为什么他们非得用不知道哪儿来的身份,活得“幸福快乐”——场面一度十分压抑。

旺达为了逃避灭霸灭世的痛苦,凭空创造了西视镇,也牵连了这些普通人。换做我们自己呢?你有没有害怕过,自己所处的世界,就像《旺达幻视》那般,也是被谁设定好的?我们对他们来说,会不会有可能只是手办?

设定者可能是闲得无聊的外星高等生命,以看我们吃饭睡觉为乐。当看到我们在他们随手设定的世界里绞尽脑汁,还捣鼓出了数理化,他们或许会噗嗤一笑。

设定者可能是某个高维世界的变态科学家。他创造这个世界的唯一目的,就是有朝一日能在这里玩一把《瘟疫公司》游戏;也可能是个程序员。你会看到这行字,是因为他把“打开这篇文章”的代码敲进了你的人物设定。

我是某段剧情里的一个NPC吗?我真的不是一串代码吗?如果你也有这样的疑惑,好消息是(如果也算好消息的话),你并不是一个人。

01 对,你只是一串代码

早在1956年,美国科幻电影《天外魔花》里的主角米尔斯医生,就领略了假世界的可怕:他回到家乡小镇,发现居民都古古怪怪。看起来还是他的发小街坊,但总让人觉得皮囊之下似乎另有其人。

米尔斯的感觉应验了,是外星人占领了这个小镇。外星人是豆荚形的,豆荚长大了,里头生出的“仿生人”和原先的居民一模一样。

可怜《天外魔花》里的居民,就这样被外星生物团灭了——但某种角度而言,他们仍然是幸运的,至少对虚假的世界眼不见为净。

与死亡相比,发现自己所处的世界纯属虚幻,所做的一切毫无意义,自己只是一个被吊着的木偶,才是对一个人真正的打击。

比如电影《奇幻人生》里的中年丧大叔,发现自己只是作家构思的角色,而且即将被她的笔送走;未来将上映的《失控玩家》中,“贱贱”瑞恩·雷诺兹,也是一款游戏中毫无存在感的银行职员,所在的银行还日复一日地被抢,郁闷。

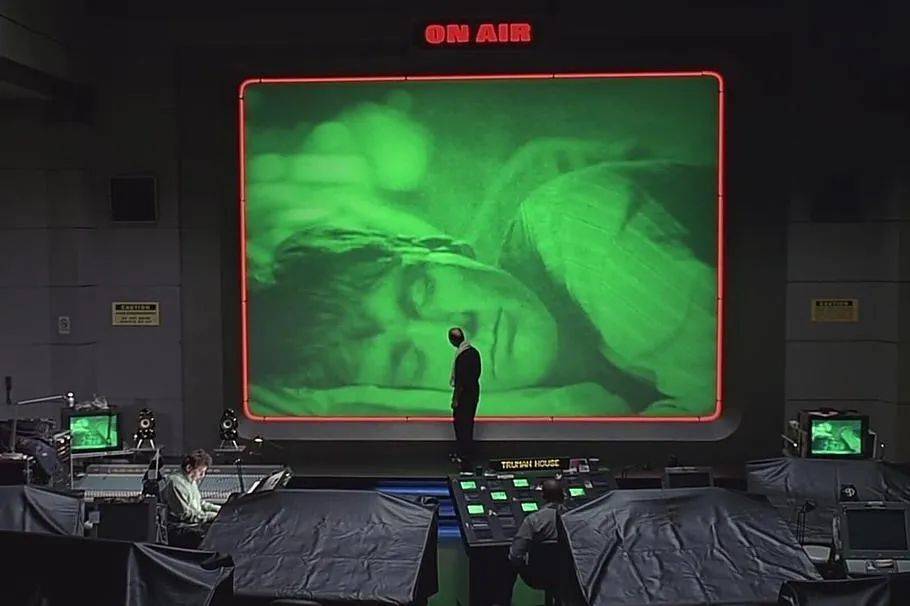

当然,最典型的,还是我们每个人都知道的1998年电影《楚门的世界》。

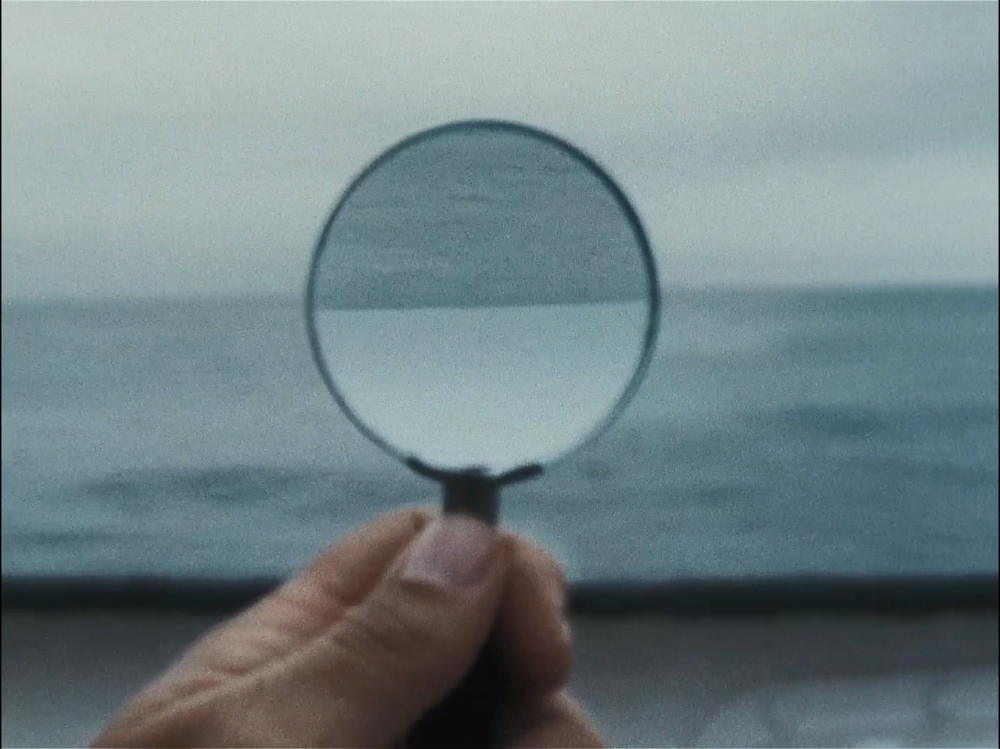

电影英文名叫“楚门秀”。楚门从小被“放置”在一个巨型摄影棚里。蒙在鼓里的他只管自己过日子。但他不知道,他的生活其实是一档供全世界观看的电视节目。他眼里的“海平线”,是摄影棚边界的一块纸板;至于朋友、家人,不过是其他演员饰演的角色罢了。

当我们看完电影若有所思的时候,谁能肯定,我们所处的世界,不存在一块布满“星辰”的纸板呢?

因为这部电影太过出名,2008年,心理学家还把“认为自己活在真人秀里”的心态命名为“楚门秀幻觉”。

现实中的案例出现得比电影更早。1940年代的心理学家,就常听到妄想症患者们称自己被无线电波控制了。现在,“楚门幻觉秀”患者的说辞变成了“感觉大脑中有芯片”。控制的手段先进了不少,但本质上,人们都是在怀疑所处世界的真实性。

02 我怎么总觉得,这一幕在哪里见过?

理智点说,大部分人还不到妄想症患者的地步,但或多或少也会怀疑过世界的真假,尝试感知幻觉与真实的界限。

“既视感”可以算人类大脑的一个bug。它是一种“突然觉得,眼前发生的这一幕似曾相识,好像之前经历过”的体验。有调查显示,有60%的人,都曾经在生活中经历过“既视感”,而且受教育程度越高,越有可能产生这种感觉。压力过大或疲劳,也可能是“既视感”背后的因素。

换一种解读,就可以营造出一种惊悚感。“受教育程度越高,越可能产生既视感”,听起来像不像是人工智能由于过于智能,就要突破图灵测试造反?“压力过大或疲劳而产生既视感”,像不像是人工智能过载,算力不足而产生了bug?

对于《西部世界》的德洛丽丝来说,这种“既视感”可不仅仅是既视感。她觉得眼前的一切好像发生过,那是因为,它们真的一遍又一遍地重复发生过。

作为西部世界主题乐园的NPC,她有一段固定的故事线。至于她所谓的前史,也就是小时候发生的事情,只是被植入的记忆。每天每天,她都在固定的故事线上运作:和父亲告别,出门写生——迎回青梅竹马的泰德——回到家发现父亲惨遭杀害……

于是,她一遍一遍经历着丧父之痛,甚至一遍一遍被来到乐园寻欢作乐的游客蹂躏。看见青梅竹马的羞涩和喜悦,目睹暴行的愤怒和悲伤,都是乐园至高造物主设定好的剧情线而已。

谁又能肯定,有过“既视感”的你,就不是另一个版本的德洛丽丝?

同样的故事也曾经发生在《黑客帝国》的救世主尼奥身上。别看他后来戴上墨镜,穿上风衣,成为能躲过子弹的The One,在他吞下红色药丸之前,不过是个在办公楼格子间伏低做小的打工人。

那个时候的他,就跟此刻怀疑自己腰肌劳损的你一样。只是他有一个秘密——他真正的肉身,被矩阵养在培养皿里。

换句话说,此刻你在格子间996敲着电脑,也许都是矩阵安排好的错觉。

03 我们正在失去生活的实体感吗?

文艺作品里的故事,来自于更早的哲学思辨。

《黑客帝国》的灵感对应的是著名思想实验“缸中之脑”。在哲学家希拉里·普特南的遐想中,培养在缸中的大脑,只要神经元一直受到刺激,吃饭喝水的图像信号源源不断,一个大脑就会认为自己具备完整的肉身,似乎没有什么理由怀疑一切都是假象。

而更久远的“庄周梦蝶”、柏拉图的“洞穴寓言”,则在更早之前就表明了,人对于虚实的辨别能力极其有限。在复杂的世界面前,人的认知能力毫无还手之力。

现代科技让世界更复杂了。无论是“缸中之脑”还是蝴蝶做梦,都不再只是理论假设,科技完全能把它们现实化:把人类关在“洞穴”或养在“缸”里,或是让一只蝴蝶做梦,成了完全可能的事。这样一来,眼前的世界就更是真假难辨。

大卫·柯南伯格执导的《感官游戏》里,游戏玩家可以将游戏设备接入神经系统,进入虚拟现实。这一听就是会让人混淆真实和虚拟边界的科技。果然,现实与游戏之间的界限越来越模糊。以致于到最后,真实的凶案发生了,玩家们还面面相觑:我们还在游戏里吗?

我们可能比此前任何一个时代的人都更理由怀疑,世界是假的。像《感官游戏》一样,输入给我们的“图像”无处不在,而且无比逼真。《动物世界》里的遥远非洲的长颈鹿,也许只是一串电视信号,和《感官游戏》刺激神经中枢的原理一样完全有可能作假,我凭什么认定,它是真实存在的呢?

在疑心世界真实性这个问题上,最激进的要数鲍德里亚。1991年,海湾战争爆发前,他坚称海湾战争不会发生;海湾战争真的爆发后,他丝毫不觉得脸肿,反而出了本小册子论证自己的想法,名字就叫《海湾战争不曾发生》。

海湾战争是全球第一场卫星电视直播的新型战争。全世界人都在看。可是,通过电视看到的战争,真的是战争吗?这便是鲍德里亚发出的疑问。在他看来,电视上的战争图像,变成了我们脑海里的“战争”概念。

可是,电视上的一切图像,都是被选择、被编辑过的。为此他甚至还挑出了几个在大众传媒里再三传播但最后都被证伪的典型图像,证明自己所言不虚。

最难分辨的谎言,是夹杂了真话的谎言。而最难被识别的虚假世界,是用真实的材料建成的。

所以在他眼中的战争,其实只是一堆“电子报道”,“吞噬了真实的时空……深深侵入了我们的大脑。”但其实真实性甚至还不如120帧的《比利·林恩的中场战事》(当然,它也是假的)。这些话题的进程,早就在一次次的模拟演练中被编排好了,之后的报道进程,毫不偏离原始设定——保证“真实”,完全忠于拟象。

在他的“拟象和仿真”理论里,我们的“真实”世界,就是这样一步步被取代的:首先,那些影像真实反映着世界,我们信赖这些影像,觉得它们是真实世界的忠诚副本;然后,那些影像开始有一点点歪曲,但并不妨碍我们理解真实世界的模样;再然后,那些影像成为无源之水,凭空捏造,但它至少大致遵循世界的规则;最后,纯粹虚假的扭曲的影像,完全霸占了我们的生活。

学者沃尔夫冈·威尔什进一步提出,这些夹杂着战术模拟的报道带来的结果是,当一段画面出现在你眼前,你也无法分清,那是模拟,还是真实影像。我们越来越习惯把电子图像呈现给我们的世界,当做真实世界。

很久很久以前,一个人的世界只是一个村庄,用脚可以丈量,每一寸土地都是他踩过的,一草一木都是他亲眼所见,街坊邻居都是他从小交往。

而现在,如学者项飙所说,“附近”正在消失。人们只关心远在千里之外的“大事”,和近在咫尺关系切身的“消失”,身边的菜市场,他没有去过,隔壁的邻居,他不认识,打交道最多的,是快递员外卖员。

到处都是虚假影像可以趁虚而入的缝隙。用互联网虚构千里之外的大事,用人工智能替换掉记不清面目的服务人员,都太容易了。

说不定,你现在待着的这个世界,已经是假的了。

本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:宇文北,编辑:Svet,排版:科科