本文来自微信公众号:严肃的人口学八卦(ID:renkou8gua),主写:李婷(中国人民大学社会与人口学院教授),编写:吕利丹(中国人民大学社会与人口学院 副教授)、赵梦晗(中国人民大学社会与人口学院 讲师),图编:胡文波(中国人民大学社会与人口学院 本科生),头图来自:视觉中国

一、听说韩国将成为首个消失的国家?

前几天韩国公布了2020年的出生人口数,创下历史最低纪录。韩国已经成为世行180多个成员国中生育水平排在倒数第一的国家,这似乎正在印证牛津人口学家大卫·科尔曼在2006年的预言:韩国将成为全世界第一个消失的国家。

有趣的是这几天有另一条关于韩国的新闻:据调查,2019年日本年均收入3万8617,韩国4万2285,韩国已经实现对日反超。

把这两条新闻连在一起看,就会得出一个有意思的“悖论”:是不是越发展越要消失?

在回答这个问题之前,让我们先回到历史的现场。

二、布加勒斯特的世界人口大会

1974年8月,罗马尼亚首都布加勒斯特要承办一项非常重要的国际会议——世界人口与发展大会。虽然这并不是第一次关于人口主题的国际会议,但却是第一次政府级别正式讨论人口问题的世界性大会,参与的国家和地区达136个。

对于中国政府代表团而言,这次会议意义非凡,但注定也是充满压力的。这是中国自1971年恢复联合国合法席位之后首次参加人口议题的联合国大会。然而自50年代有关马寅初人口问题的大争论之后,中国已经中断人口研究近20年了。

为了应对此次会议,中国政府在1973年就成立了一个专门的人口工作小组,迅速“恶补”世界人口研究的最新进展。当然更大的压力来自于将要面对以美国为首的西方世界,对以中国和印度为首的第三世界国家施加的要求:迅速开展人口和计划生育活动的压力。

是的,你没有看错。美国和西方主要国家在这次会议上的诉求就是:发展中国家应该在开展人口和计划生育活动方面作出努力,并需要制定生育率控制目标和具体的实施方案。

这个诉求的背后,是持续笼罩在20世纪60、70年代上空的人口爆炸论。一大批西方的学者利用人口统计和人口预测数字,认为当今世界面临着“人口爆炸”的危机,这个危机必将导致“资源危机”、“粮食危机”、“生态危机”等一系列严重后果。而其中的根本原因在于现代世界人口增长已超过了土地和自然资源的负载力。

曾经经历过工业革命带来的短暂人口膨胀的西方国家认为,得益于二战后世界基本和平的环境以及医疗科技的广泛传播,第三世界国家人口的爆发式增长将把地球引入爆炸模式。

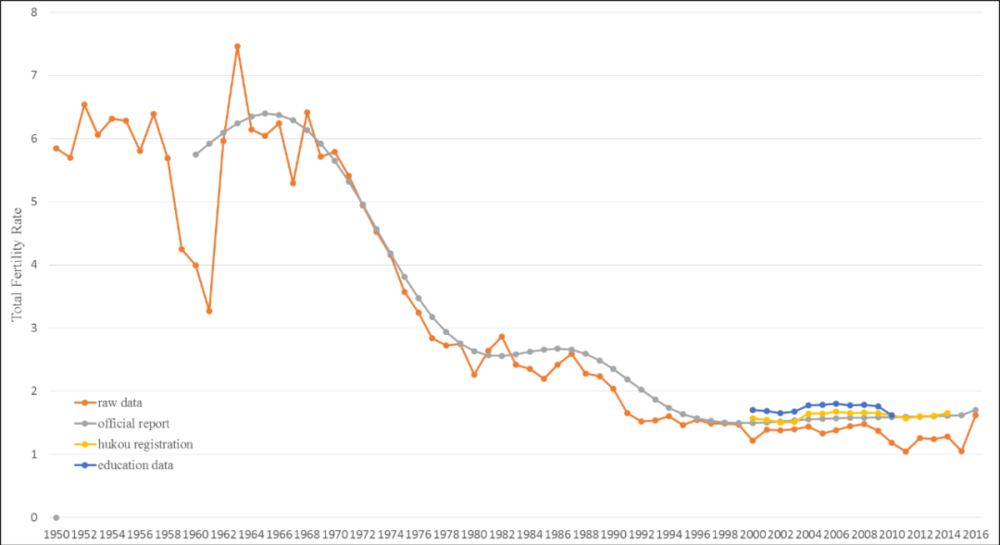

在那一年中国的总和生育率(简单理解为每个妇女生育的子女数)是4.15,可能连我们自己也不知道我们早已走在了生育率下降的快速通道上了(从1970到1979,中国总和生育率从5.74下降到了2.7)。

三、农业社会与马尔萨斯陷阱

如果我们再把历史往前倒带,“人口爆炸论”头上戴的紧箍咒来自于1798年一位叫马尔萨斯的英国牧师出版的一本小册子《人口原理》。在这本小册子里,他提出了著名的“马尔萨斯陷阱”:

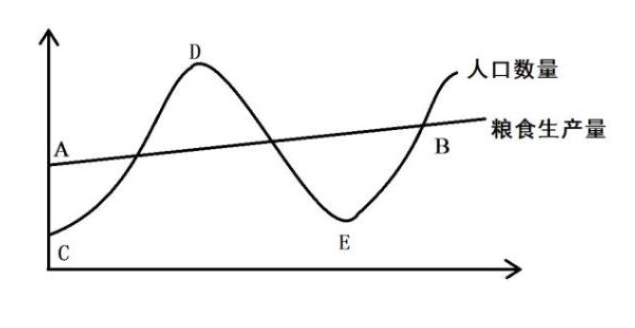

“人口增长是按照几何级数增长的,而生存资源仅仅是按照算术级数增长的。当人口增长超过了生存资源的承载力,多增加的人口总要以某种方式被消灭掉(饥荒、战争或者瘟疫等),人口不能超出农业发展的水平。”

马尔萨斯陷阱道出了农业社会发展的终极宿命:发展到顶,然后人口崩溃。

这本身就充满了矛盾的美感。农业社会最大的优越性就体现在人口增加,历史上也多以人口数量来衡量古代社会的发展程度。在家庭层面,生育也就意味着更多的耕作劳动力,更多的向上财富流动,显示了家族的兴旺。在国家层面,人口是税收和军事实力的保证,人口越多代表国力越强大。在一个环境和平,农业产出稳定,有剩余输出的时期,人类使用剩余能量的最主要方式就是生育子嗣。

李录在《文明、现代化、价值投资与中国》描述了人类在农业社会的几次登顶尝试,社会发展,人口增加,超过资源承载力,触及难以逾越的天花板,人口系统在随之而来的战争、瘟疫、饥荒以及政权失败等“积极抑制”下走向崩溃。周而复始。

尼采说:“所有伟大的事物,都会因为自我实现而导致自我毁灭,这就是生命的本质”。

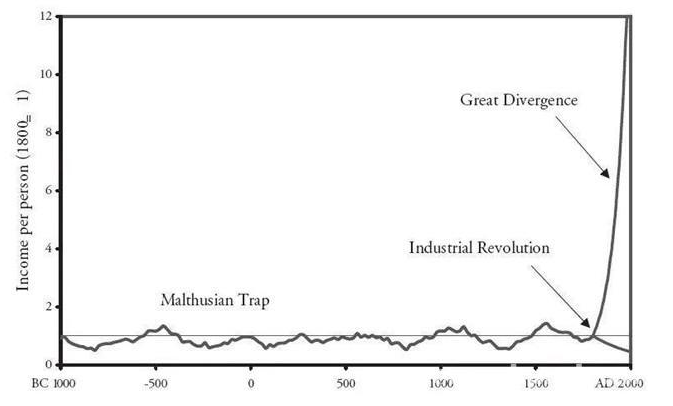

要如何走出这个自我循环的陷阱呢?那也是尼采说的——要自我超越。很幸运,作为变异形态的工业革命首先将西方世界拉出了马尔萨斯陷阱的泥潭。

四、工业革命与生育率下降

在马尔萨斯写出伟大的《人口原理》的时候,他估计也没有想到,西方社会已经一只脚踏出了陷阱。这充分说明了再伟大的人在认识社会的时候通常也已经慢了几拍了。

工业革命对人口崩溃的拯救“采用了双管齐下的办法”:

工、农业生产方式以及技术的革新,提供了在农业社会难以想象的物质基础和生活资料,在相当程度上突破了人地关系的限制。

另一方面,工业革命也开启了人口转变的齿轮——生育率开始下降。在教课书中关于人口转变是如何发生的有如下一些标准答案:

避孕节育成为唾手可得的技术。

生孩子成为一件非经济理性的事情。孩子的养育成本大过孩子能带来的收益。

孩子质量对数量的替代。在死亡率大幅度下降,子女有很大预期可以活到成年的情况下,家庭会倾向选择减少孩子数量以提高孩子质量。

财富流的逆向。在新的社会形态和生产方式下,财富不再是从子女流向父母,而是从父母流向子女。

个体意识兴起。工业革命的就业方式将个体特别是女性从传统家庭中解放出来,个体主义的价值观逐渐形成………

这一套人口转变理论自19世纪中叶开始发酵,但直到20世纪的70年代末才逐渐成型并产生了足够多的证据来验证。然而人口和经济学家仍然不完全确定这一套用以描述发达国家的人口转变机制,是否可以很快在发展中国家得到印证。

因此,人口爆炸论在1974年仍旧表现得很强势,也就成为了布加勒斯特会议召开的背景。

五、布加勒斯特会议的后续与“城头变幻大王旗”

让我们再次回到1974年的会议现场。

这次会议随后被描绘成了一次南北对抗,面对西方阵营的咄咄逼人,中国与发展中国家最终联合起来指出,发展中国家的所谓人口问题是欠发达的症状而不是其原因,解决这一问题的最有效办法是促进发展中国家的社会经济发展。印度代表随即提出了那句著名的口号:

“发展是最好的避孕药”。

也许是因为这句口号,发达国家在这次会议中并没有完全如愿,它们试图为发展中国家制定的生育率下降目标和计划生育方案并没有被认可。会议通过的《世界人口行动计划》承认社会经济发展是解决人口问题的中心因素,但也提出了“个人的生殖行为同社会的需要和愿望应该相互协调”的愿景。

虽然这次会议并没有达到美国想要的效果,但事实上美国的工作早就开始。在美国的影响下,处于东亚文化圈的新加坡、日本、韩国以及中国台湾地区从50、60年代起就已经开始实施人口控制政策,包括宣传少子女家庭的好处,在经济上激励节育的家庭,提供免费的避孕节育服务等等。特别是中国台湾地区,还受到了美国人口咨询局(The Population Council)从资金到技术等方面的支持。

可能连1974年的美国自己也没想到,他们的立场会在10~20年内彻底反转。70~80年代是人口转变研究的黄金时期,大量学术著作的涌现以及事实证据都指向了同一个方向——随着社会经济的发展,发展中国家的生育就会快速下降。

在10年之后的墨西哥城人口大会上美国对生育控制的态度转向了中立,而在1994年的开罗大会上美国已经彻底不支持计划生育的相关措施。新加坡、日本、韩国以及中国台湾地区在80、90年代逐渐转向了生育中性政策,并依次开启了鼓励生育的措施。

在这其中,新加坡最为魔幻,几乎是在一夜之间,公共场合中限制生育的宣传海报就变成了鼓励生育的信息,颇有点城头变幻大王旗的意味。

这个时候的欧洲呢?他们已经在忙着刺激本国的生育了。

六、现代社会与超低生育意愿

经典的人口转变理论预测对了很多事情,但在唯独在一件事情上面错了。理论预测总和生育率会下降至更替水平(即一对夫妇生育2个子女),人口将随后达到一个均衡状态。他们没有预计到的是,生育率还在全世界范围内持续下降,乃至于大部分发达国家都降到更替水平之下,甚至达到1左右的超低生育水平。

该怎样理解这种超低生育率的形成呢?

90年代的人口学家又提出了第二次人口转变理论:现代化乃至于后现代化所带来的价值和观念的变化是导致超低生育意愿的核心因素。个体主义的兴起与女性更加独立和平等的性别角色,强调了个体独特和多元的价值取向,在某种程度上冲淡了生育的价值和意义。

在我看来,现代社会的发展对低生育欲望的形成是通过三个因素达成的:

竞争。社会发展的一个标志是知识和技术迭代的速度很快。这也决定了年轻人在社会中的话语权越来越大,但也意味着社会竞争的压力一步步向下转移。每一次技术的创新都会带来新的社会分化,同时也加剧了社会竞争。年轻人自身背负着达到社会预期、自我实现的竞争压力;而当他们作为父母时,又会将自身感知的压力投射到对子女的教育焦虑中。

选择。社会发展的另外一个表现是有更大的选择权。不用受到传统观念的束缚,也可享受社会对此的包容。发展所带来的多样化的社会角色,也为个体提供了选择不同生活方式的可能。

替代。社会已经在不知不觉中提供了众多孩子的“替代品”。不用说养老的公共服务体系,年轻人的时间可以被游戏、综艺和社交软件充分占据,而情感呢?大概过段时间会有专门的论文严谨论证宠物产业的发展对生育率下降的影响吧。

所以在谈论低生育率的时候,也许可以不用那么丧气,它本身就是发展的副产品啊。这个逻辑是不是跟农业社会有异曲同工之妙?

——“所有伟大的事物,都会因为自我实现而导致自我毁灭”。

七、关于未来

所以,超低生育率是社会发展的终极宿命吗?在我们这个形态的社会下也许是的。

所以,韩国就要消失了吗?未见得。也许有另外一个类似工业革命的变异式发展会塑造一个全新的世界;也许有关民族、国家的形成也在不断的重新定义之中,包括人类这个物种本身。

所以从另一种角度看,包容性的生育政策、家庭友好政策亦是社会发展的结果,是社会发展给予个体更多选择性的一部分;同样,即便真的出现更加激进地刺激性政策,也无须惊讶,生存和自我延续不过是物种的本能而已。

但如果生育率没有大幅度反弹也不应该焦虑,毕竟历史一次又一次证明人类的后知后觉,不曾看到我们可能已经站在了新的历史路口。

关于人口问题,我们可能需要成为建立在深刻悲观主义基础上的乐观主义者。

参考文献:

1. Dudley Kirk. 1996. Demographic Transition Theory. Population Studies, 50: 361-387.

2. Lesthaeghe, R., 2014. The second demographic transition: A concise overview of its development. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(51), pp.18112-18115

3. 汤梦君, 2013.中国生育政策的选择:基于东亚、东南亚地区的经验. 人口研究(6): 77-90.

4. 李录,2020.《文明、现代化、价值投资与中国》,中信出版社

本文来自微信公众号:严肃的人口学八卦(ID:renkou8gua),主写:李婷,编写:吕利丹、赵梦晗,图编:胡文波