本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:黄依泓,编辑:Madi、Rice,头图来源:IC photo

曾厝垵的乌托邦简史

藏于闽南市井里的曾厝垵,记忆中有着生龙活虎又虚幻散漫的味道,就是好多酒,好多歌唱,好多虚度,好多海浪的声音。

千禧年之初的十年间,理想还是一个被挂在嘴边的词。人和人一起在海边烤火,在太平中争论日常的梦想,喝酒,跳海,过日子。榕树的树根下,下完雨弥漫蓝色的雾气,胡里山炮台高架的转角处,每个人都认识每个人,有太多的爱。双子塔建成之前是黑洞洞的水泥钢筋大树,半夜去爬它,在天顶看海和对面的云。台风天之前天气闷热,下暴雨的时候在路边打车,一个一个芒果摊,穿拖鞋的人人平等。

时间一到七八点,天就要热了,人还很困倦,但空气里有菜市场的味道。大声说闽南语的小贩生活,一天一天是这样的平凡,又好像每天生活在奇迹里。

不用为生活做什么准备,也不用准备什么生活,生活就在其中。有时候也很无聊,但是不至于丑恶。生活可以简单分成地上有水的时候和地上没水的时候,有水的时候生活是蓝的黑的橘的,没水的时候阳光发白,海水黝蓝,朝霞晚霞之下好像人间天国。跟着狗走,跟着朋友走,在沙滩上睡着,被游客声吵醒。

睡醒了,总有人来串门,不然就去别人那里串门。白天就这样过去了,晚上才更热闹起来,更多的人串在一起,好像每天都要庆祝一遍生活。

离开厦门多年后,小明从遥远的荷兰发来这样一条长长的消息。这是我们记忆中的曾厝垵。

我和小明是在厦门一个破旧的商业广场的角落店面里认识的,那时我才高一,他是大学生。店铺房间里的顶灯没开,投影幕上放着电影,底下零星坐了一些学生沉默地看着,他坐在最前面抽着烟,那时候只知道他来厦门找朋友玩。有一次去找他的时候,跟着他去了塔头,才知道曾厝垵和塔头一带除了是没什么人去的渔村以外,还住着一帮年轻人。很久之后,那里成了一段被人反复提及的故事。我总是断断续续的寻找在那里生活过的人,试图了解他们经历过的那个厦门。

梦旅人:一切的开始

90 年代的厦门有一个叫东边社的地方。一帮画画的学生跑到了这个村子里,靠画出口国外的油画维生。后来有很多学设计和美术的学生都跑到这里来,平时在厦大食堂吃便宜的饭,在村子里玩。

东边社拆掉以后大家就聚到了西边社,是曾厝垵一带的村子,离海特别近。大家都喜欢比较简单的生活,在这里合用工作室搞搞创作。也有玩户外的,骑行的,写诗的,玩音乐的,都是一些个性鲜明而且想法挺多的人。在那里生活成本低,2006 年到 2010 年聚在那里的人多起来。大家因为相同的志趣而成为朋友,身份和工作无人在意,每个人在这里褪去外壳,还原成一个基本的人。

那时游客偶尔也会来,有时甚至会因为聊天特别开心就在工作室住了下来。隔天大家一起去菜市场买花蛤,放在火里烤。没酒了有人主动去买酒,天天烤火用掉很多木头,大家隔天再一起去山上捡木头。这就是民宿和客栈在那里最早的形态,没有人去规划要怎么开店赚钱,为了给来玩的朋友一个住的地方就慢慢经营了起来。

阿雷

阿雷住在这儿时,他还是一个在集美大学读书的闽南大学生。

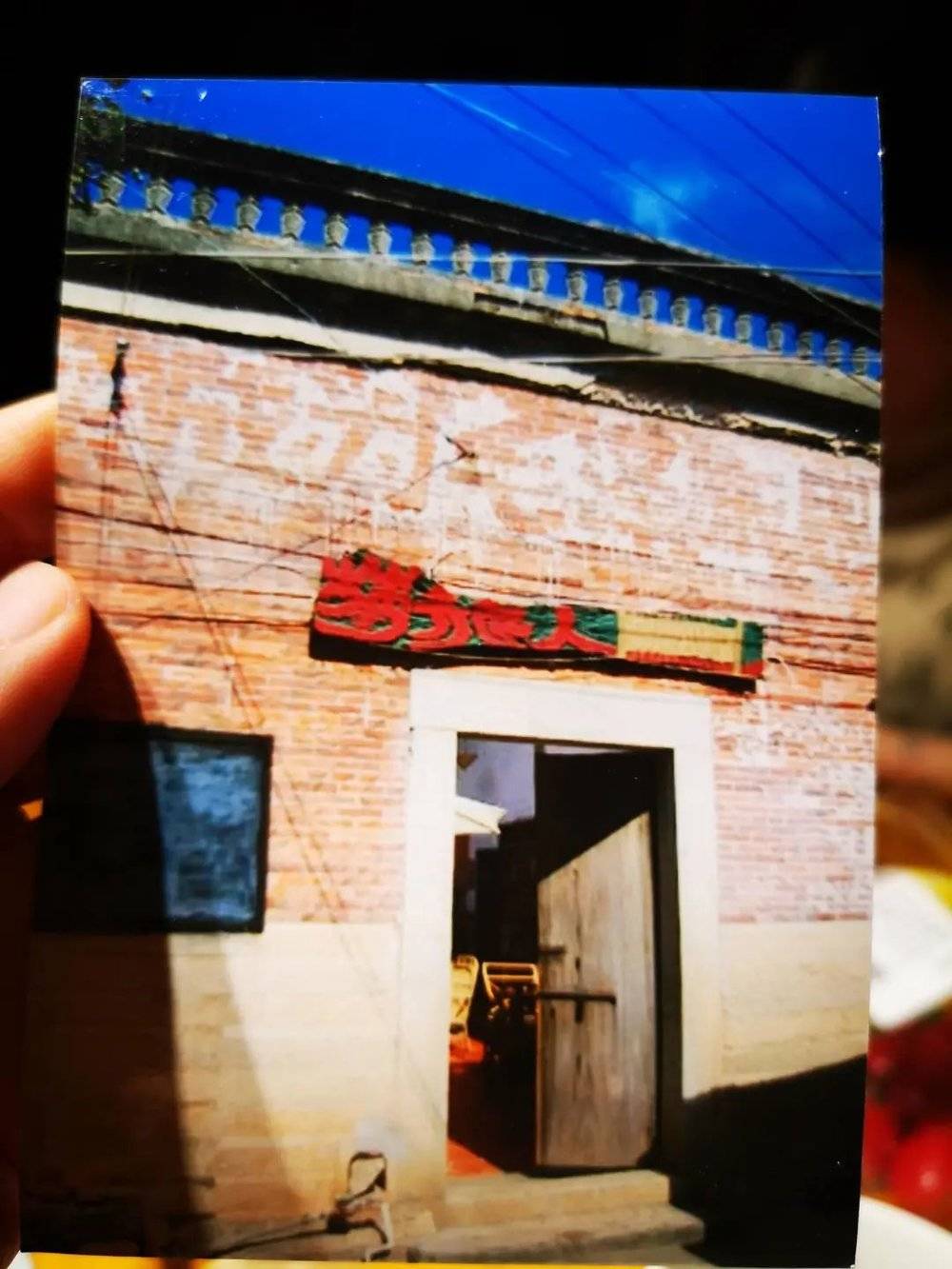

东边社消失之后,他在曾厝垵租下一个四合院,开了厦门最早的 livehouse 梦旅人。随着名气越来越大,各地摇滚青年都聚集在这里,梦旅人就变成了音乐客栈。

最早的梦旅人在一个个特别老的四合院,木门特别重,一推就会发出一个很古老的声音,梦旅人里萦绕的鼓声也就从推开的门缝中溜出来,人们在里面喝酒弹琴跳舞,一时兴起就来办个音乐会。那个门就像一个舞台的幕帘一样,一打开就有很多故事,来来去去的人在那里遇见了。

最早找到这个梦旅人的这个房子的时候,因为村民说那里闹鬼,阿雷得以低价租下,里头又发生了好多离奇的故事,像是有些住客第二天睡一觉起来就发现床头换了一个方向。闹鬼的事传了很多个版本,有人说什么阿修罗在里面修炼,还有人说这是一个神看中的地方。但阿雷胆子很大,他瘦瘦小小的,很爱唱张楚的《蚂蚁》,他每次唱那首歌,大家都觉得他像蚂蚁一样。他非常努力,每天在客栈敲敲打打,慢慢就把这地方做了起来。

媛媛和婷婷

聚在一起不愿意离开的人越来越多,走在村子里总能在各处见到这些人。最好玩的时候是很多人开店,有人开游戏机店,大家在店里一起打游戏,开了几个月就关了。还有人在地下室给大家做电影院,不收钱,当然没开多久就也关了。仿佛村子里的人开店只是为了展示自己各式各样的爱好,这使得那个村子很丰富,有各种各样的东西可以玩。

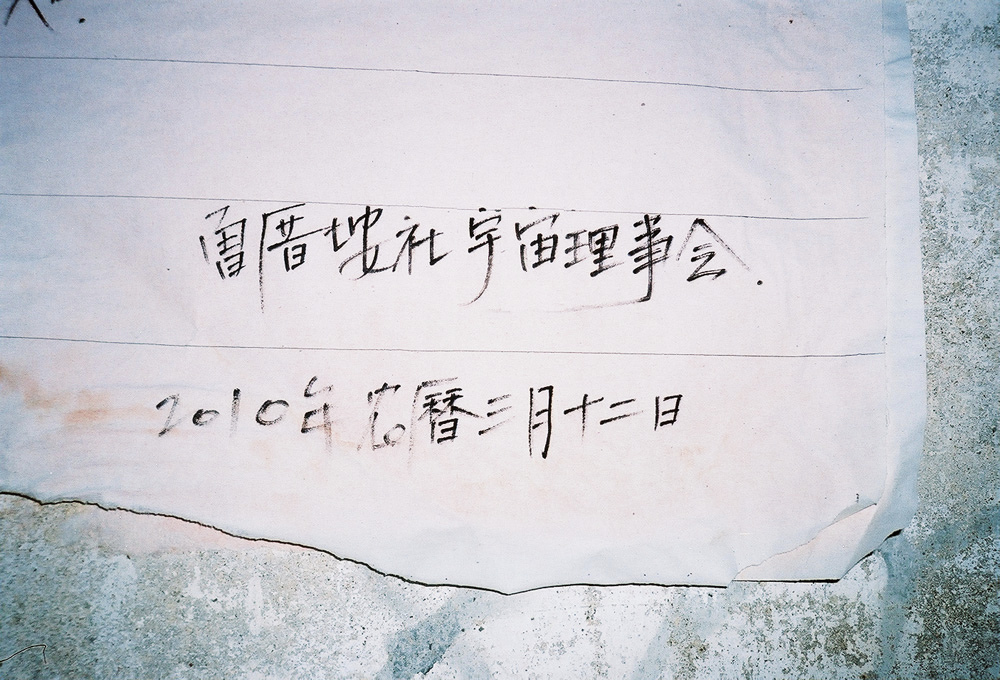

阿雷走了之后,媛媛和婷婷接手了客栈,她们给我讲了我不曾经历过的那个梦旅人。像搬进曾厝垵的大多数年轻人一样,她们一开始对客栈根本没有概念,只是开着好玩。慢慢的,很多人来梦旅人打卡,就说我要定木马乐队过来睡过的那张床。许多客栈最早的客人也留下来开了新的客栈,06、07年就有了阿尔小屋、守望者大叔,到后面开客栈的这帮人形成了一个小群体互相交流互相串门,大家就这样很自在的生活着,但在外面的人眼里,这群人显得无所事事。

有一次来了一群老人,是四川的老年摄影协会,把我们那里包下来了。过了几天,有一个老奶奶就对我们说,她一直在观察大家。她说像我们这种老年人,得有退休金,有时间,才能出来拍拍照,过这样的生活。你们一个个年轻力壮的,也不出去干活,就一天到晚弹琴唱歌。她不明白,为什么这些年轻人可以这样子虚度光阴。我也不知道怎么回答的了,但是她问的这个问题让我印象很深,她凑近一个个人看,像看怪物一样。

那时在曾厝垵的日子,每天都没有什么烦恼,也不去想吃什么喝什么,也不锁门。醒来就去朋友家串门,每天晚上喝醉了,就到海边打鼓。年轻人在那里谈恋爱,中年人在那里喝酒烤肉。游客经过,带来新的人,发生新的故事,就让人产生一种生活在往前的幻觉。在别的地方经历过什么辛苦的人,来了就能一起喝醉一起痛哭,没有偏见,那种毫无条件被信任的亲密感也仿佛是种幻觉。

光子

豆瓣曾厝垵小组的版主光子2007 年考研的时候,因为不想住在学校里,就被朋友叫去曾厝垵,很快就和朋友开了一个叫“安慰剂”的店,做点冰饮,放一些艺术电影。它的外观是一个胶囊的形状,玻璃门上一边是透明的,一边是红色的。左边是当成微型展厅,右边可以坐着喝东西。

曾厝垵很小,有意思的人还特别密集,一晚上就可以去十多家店晃。山那么窄,海就在边上,人们更容易一起弹弹琴,生着火喝茶。每天你在村里面闲晃,可以和很多有意思的人交流聊天,或者看看他店里有什么新鲜的东西。比如说这个人以前在云南,就会从云南带过来一些首饰卖。大家听说来了这样一个人就都会凑过去看看他,和他聊聊天。即使偶尔有游客,当时的曾厝垵还只是一个颇为市井的厦门渔村,在那里演出,可能周围的观众都是学生和居民,你会觉得你还是在人群中的。那时候五条人和李志还常常在那里演出,大家都被这里的自然环境,市井氛围和类似的想法吸引而来,同时这个状态又带给人新的创作。

在神的记忆里流浪的年轻人

我追随着很多人的记忆寻找过去曾厝垵的样子,大家讲起这段时光总是敏感又紧张,他们受难以抗拒的力量驱使,将自己的记忆经过组织和幻想变成文字讲给我听,然而所有过往终究成为了一种不可能。

柚子

在我和蒋一鸣联络的时候,他恰好刚刚写完一个长片的剧本,其中的一些故事就来自厦门和那里的朋友们。对于这种不约而同,我们感到激动又感慨,仿佛被召唤了一样。

一鸣和我提到他第一次去厦门找朋友时,认识的一个叫柚子的沈阳人。

柚子是一个 rapper ,在东北刚开始工作的时候,他总要冒着风雪骑远路回家,好像要和寒冷的天气对抗一样,他总是一路 freestyle ,发泄年轻时莫名的愤怒。一鸣和柚子后来在北京成为合租室友,有一天柚子喝多了,和一个朋友吵了一架。回家后还是感到愤愤不平,打了电话过去骂人。两人吵着吵着放起了 beats 开始 freestyle ,什么“你不能把我的愤怒按住,我的鸡像个大树”。两人一直 battle 到早上六点,酒下劲了才去睡觉。

我刚认识柚子时,他在那里的一个酒吧做义工。认识他的第一天,我们就坐在院子外面的门槛上聊了一个通宵。我在跟他聊读书时候的生活,喜欢的电影,他特别感兴趣,我们还一起看了今村昌平的《诸神的欲望》。早上的时候天蒙蒙亮,我俩决定出去吃早餐。我们走在村子里的巷子,那是一个斜坡,我们是在往坡下走。他就突然停在了路上,在巷子里面闭上眼睛,把自己的手抬起来,张在半空中。我不知道他在干嘛,然后我也尝试这么做了,把手伸在空中。过了一会他睁开眼,问我说你摸到了吗?我说摸到什么?他说风。

这就是我对曾厝垵最重要的一段记忆,海风会吹到巷子里,巷子很窄,所以海风会在路上被加强。那些海风就从海上吹过来拂过村子,吹向后面的山上去了。

木木

厦门温暖的海洋性季风气候,为这帮年轻人提供了日日夜夜玩在一起的自然条件。大家被包裹在温和的风里,自由成了大家的信仰、习惯和安全感,每个人都在守护它,彼此试探着界限,建立属于这里的规则。

而木木正是这个规则的破坏者,但他又是大家眼中曾厝垵精神的代表人物之一。媛媛给我讲了些木木的故事。

那时候来的年轻人大多数是不靠谱的,很穷的,我们客栈经常要煮大锅饭,但很多人来蹭饭吃还是让我们也很苦恼。很多人在这里扎一天不走,到了饭点就等着吃。一开始大家都是对文艺和艺术的抱有新鲜感的人,到后面就觉得是不靠谱的人,见多了对这样的人就有抗体了。

那时候木木就住在梦旅人附近,他给人的印象就是很古怪,要离他远一点。开了梦旅人之后,他出现了。那时候我们想说开着门的客栈,什么样的人迟早都是要见面的。所以他来的时候,我们就觉得这个人终究是要来了。木木来了一次之后就每天都来,像上班一样。门一推开,木木总是一手拿着他的 CD 包,一手拿着茶壶,有时是一个摩卡壶,有时是越南的咖啡壶。他进来第一件事情就是打开他的 CD 包放音乐,客栈那一天的音乐他全包了。以至于所有客人都以为他是老板。他在那里戴个墨镜,觉得戴了墨镜就可以肆无忌惮地看别人。

那时候一些村子里的人会来客栈洗衣服,每天都拿一大筐衣服来洗,包括木木,后来水电费成了问题。我们决定要告诉他们一些规则,我就拿了一个小白板,在白板上画了两个常来洗衣服的人的头像,其中一个是木木,像通缉了一样。这之后有天木木又进来, 我敲黑板说,木木你有没有觉得这个人很熟悉,这个是什么?我和他说从今以后你在这里洗一次衣服,我就给你画一条杠,用正字按月结算,一次五块钱。我其实不是真的要和他们收钱,我知道跟他们收钱不靠谱,但是我要让他们知道这些行为我们都看在眼里。从这之后木木就不太常来洗了,他会跑来告诉我,被画上去的另外一个人没有计数,提醒我你没有给他画正。

木木是 70 年代出生的宁化人,他这辈子都没有工作过,游手好闲,他找游客吃饭,在海边唱歌游泳,有个英国女朋友,结了两次婚,生了两个孩子。关于他的故事层出不穷,什么挑战底线的事都发生过。但大家依然觉得他是一个可靠的朋友。

我在厦门找到了木木,我们随着他的讲述在巷弄里钻来钻去。木木看起来四五十岁,瘦瘦的,戴着一个骑行墨镜,穿着一个红色披风,背着红色的冬不拉包,头巾松松地围在头上,牵着一条看起来很精神的白狗,狗的名字叫作“不知道”。我和木木闲散的逛着,他会问我想不想听这样那样的故事,这是其中一个。

那时候阿根廷正发生排华事件不久,很多在当地做生意的中国人,因为语言不通,又挣取当地人的钱,所以和阿根廷人发生了很多冲突。那时候村子里来了十几个南美人,他们来自阿根廷和周围的南美洲城市。因为兴趣相同,组成了一个剧组,来了塔头,决定开一个在中国的阿根廷超市,拍一个在中国开阿根廷超市的纪录片。

他们带了很多南美的酒和食物,一整个剧组没有合同也没有工钱,大家就从遥远的南美各自飞来厦门集合。在离村口不远的地方租了一个店面,把货架和货品们摆好,就开始了将近两个月的拍摄生活。整个剧组的人看起来都特别美,每个人都有很多各自擅长的技能。天黑了,他们就会在超市附近的小路开始放歌跳舞。有会 DJ 的收音,舞者就充当摄影,大家和当地的年轻人聚在一起,听彼此的歌,跳彼此的舞,就是一个看起来特别美的画面。他们在拍片子的时候,我就在街口客串了一个当地年轻人。

木木带我走到当年阿根廷人开超市的店面,现在依旧是一个小超市。我们在里面买了啤酒,我示意木木去当年拍戏的位置摆当年的姿势,拍了张照片。随后我们在一个小吃店坐下,那里曾经是他们唱歌跳舞的店面,喝着刚才买的啤酒,木木拿出他的冬不拉教我弹。以往他和大家一块弹琴的时候如果有人凑过来,他总会鼓励人随便拿起什么一起 jam。我对木木说,这是我梦寐以求的剧组和拍摄。木木跟我说,会有的,快了。他似乎有能让人放松的魔力,仿佛是在说,“面包会有的,不要赶路了,来和我们一起唱唱歌吧。”大家所讲述的木木和我眼前的这个木木变得丰富而完整起来,成了那个令人相信的可爱朋友。

这个阿根廷剧组待了两个月左右回国了,木木说,临走前他们把所有剩下的酒和食物拿出来,分享给大家开了一场派对。

曾厝垵的时代,终结了

随着进村两边的路开满小吃店,房租涨起来了,从两千直接涨到三万四万。一部分人离开了,一些人从曾厝垵搬到了另一个渔村塔头,又经历了相似的过程,村民们都在出租房子,那里变得越来越不安静了,村民们也逐渐搬走。不知道是资金先进来,还是大家慢慢过了幻想的年纪,到了 2014 年左右,大家就觉得不好玩了。有人预感到这里要变了,就提早离开。

嘟嘟

大家描述曾厝垵的终结,会将象征意义赋予一条名叫嘟嘟的白色拉布拉多犬。它原本是一条流浪狗,有一天遇到了村子数一数二的调音师厨子,两人就开始变得形影不离。嘟嘟平时脸很臭,只有村子开派对和爬山的时候会看到它的笑脸。只要大家一起弹琴唱歌嘟嘟都会出现,它就乖乖地坐在边上听。有时候大家在它的背上打鼓,有时候它会叼来树枝要求人们陪它玩。大家都把嘟嘟当作人来看待,有客人来了它去村口接人, 有音乐了和大家一起跳舞。曾厝垵这帮人渐渐散去之后,嘟嘟在前几年也走了,传说从不乱吃东西的它,自食了老鼠药而死。大家曾经给它办过一个派对,只要认识这条狗的人就都能来。嘟嘟算是整个曾厝垵的精神象征,而这种精神似乎也已经走投无路了。

蒋一鸣说,“对于每个人来说,曾厝垵的终结的点都不一样。对于我来说,就是我在北京工作的时候,听到嘟嘟去世的消息。对于我来说,它就像珍珠项链的那根线断了。”

再谈起曾厝垵消失于商业开发的浪潮中,光子说,“抗争没有意义,这个地方本来就不属于这些年轻人,这个地方本来是属于村民的。他们愿意迎接这个情况你没有话语权去说什么。年轻人们也是流动的人之一,大都是入侵者,不是拥有者。”

“你要是空虚,你住到那里还是空虚,你要是贫穷,那里还是贫穷,你要是寂寞,那里还是寂寞。曾厝垵能给大家的都是一样的。”

年轻这个谜团是我们试图构建的公共记忆

小时的我向往这片渔村的浪漫人和浪漫事。最初吸引我的是这帮人来到这里创造这个场景的神奇能力——自由,浪漫,甚至是危险。在熟悉的家乡捕捉这些破碎的梦,为他们琐碎而真实的过去感到感伤的同时,让我觉得自己像是在揭开大家的伤疤。

“厨子有时候梦到以前在塔头的生活都会哭醒过来,当你生活在那个状态里面,会以为生活会一直这么好下去,唉。”

在北京的我和在荷兰的小明,隔着时差和距离,还有多年不见的感慨,聊了很久。他的声音轻轻的,透着听筒的电流声几乎快要听不清了。

年轻的时候真的特别容易相信任何自己知道的事情,不管是多么匪夷所思的、神奇的事情,都愿意去相信。现在就不相信了,看很多事情也是一种消极怀疑的态度,就不是那种:“啊!魔法也是有可能的!”现在我最大的感悟就是,要是人能够保持那种比较纯真的相信的状态,人就会老的慢一点。但是那个信你得相信正确的东西,信错的东西就会造成很大的错觉的。

前两天听梁文道采访仁科,仁科聊,就是在00~10年那段时间是没法复制也不会再来的。就是刚好那些人,那些时代,互联网也没那么发达,大家都还看了一些书听了一些音乐,相遇都还很珍贵的那个年代,才会有这样的事情发生。那么是不是这个时代的乌托邦是另外一种形式的乌托邦?

回到厦门,我在从小到大住着的房间里和一鸣通电话,这个房间的装饰和布局停止在高中毕业的那刻。这让我仿佛回到刚和他们认识的时候,那时候的我总是感到有好多问题想问,有来由的,没来由的,就是一个对未来感到困惑的青春期高中生。而这些来自村子里的哥哥姐姐总能安抚我的焦虑,开导我的创作。电话上,一鸣又再次回答了我的疑惑。

在一个短暂的时间里,大家在曾厝垵相聚了,青春只有一次,恰巧这些人的青春共振在了一起,密度又足够大。它其实只存在了不到十年,但对于青春年少的时光而言,它其实很长。像是我喜欢一个地方,喜欢一个派对的气氛,或者说爱一个人,当那种感觉越抵达顶端,越美好,消失才越难以释怀。对于我们这些经历过的人,也无法言说这样的一个谜团,或许最好的结果都在以艺术的方式,做最真诚的表达,大家所共同构建的那一点点公共记忆,可能才是答案。

我们永远想念心怀浪漫的人

在这个暖冬,我回到吹着海风的村巷里,旁边是正在被推倒拆迁的客栈旧址,重新认识这一群人,听他们讲述同一个微不足道的传说,或者那些没什么人在意的消失于社会的人。这是我长大的城市,曾经听说过的故事给我带来一种亦幻亦真的感觉,这些讲述弥漫在钵声和琴声的间隙里,阳光从山上的树枝间倒进清澈的眼睛里,后山上有人们新的乐园。

心怀浪漫的这群人,各自带着这片回忆努力生活,在新时代里找自己的姿态。这一切都让长大的这片土地丰满立体起来。但我的文字显得无力且具有破坏性,我害怕用一种命名,就把一群人都套在这个框架里了,好像我听了这些故事,就以为我们认识他们,或者能够理解他们的痛苦了。变化和成长是生活带给他们的,是人与人之间的爱赋予的。

我们需要回忆吗?我问。

木木说,没有回忆的话,你给他什么,他就是什么。拆除城市,抹掉过去,重新编码,那么我们都会变成没有回忆没有灵魂的人。

而我在成长中受到的鼓励,正来自那些有故事的人,优柔寡断的人,相信一切的人,不害怕踏上另一条路的人,天真的人,敏感的人,冲动的人。

鸣谢:赵子明 客栈住民、蒋一鸣 客栈住民、木木 曾厝垵住民、海浪 客栈老板、唐僧 曾厝垵住民、光子 安慰剂、陈文忠 social beach老板、阿昂 dealers主编、刘天亮 37吧老板、媛媛 梦旅人老板、刘茜 客栈住民

本文来自微信公众号:BIE别的(ID:biede_),作者:黄依泓,编辑:Madi、Rice