出品|虎嗅青年文化组

策划|常芳菲、曾欢

采访|曾欢、常芳菲、知乎

视觉|张家郡

题图来自《俗女养成记》

2019年,生物学家、普林斯顿大学教授颜宁去到以色列访问,跟魏兹曼研究所的科学家们共进晚餐时,他们的话题从自己的孩子延伸到了男女从事科研的比例。

这个时刻,让曾经在选文理科时也陷入迷茫的颜宁突然发现,无论是在中国还是以色列,“男生更擅长理科,女生更适合文科”这种约定俗成的偏见,让一代代孩子们不由自主的受到了影响。

今年2月11日,“妇女和女童参与科学国际日”,颜宁接受联合国新闻的专访,面对“为什么女性需要去参与科学”一问时,有了这样掷地有声的回答:“不是说女性为什么需要去参与科学,而是科学本来就不应该有性别。”

不仅是颜宁,也不仅仅是科学界,千千万万这样的顿悟时刻,正在无数女性身上发生。她们打破性别限制的边界,获得个人生活的自由。

56岁自驾游的苏敏阿姨,她离开家,把妻子、母亲、外祖母的身份暂时放下,独自开车旅行。在这未经计划的旅途中没有恐惧,相反,她收获了“这一辈子(在婚姻家庭中)很少获得的善意和认可”。她说:“一个女性想要追求自己的生活,不论什么年纪都不算太晚。”

真理仍未辩明,明天尤可争取。值此三八节来临之际,我们携手知乎一起邀请了15位虎嗅的朋友与知乎优秀答主跟大家分享了他们人生中的一个超越了性别限制从而获得了自由的“顿悟时刻”。

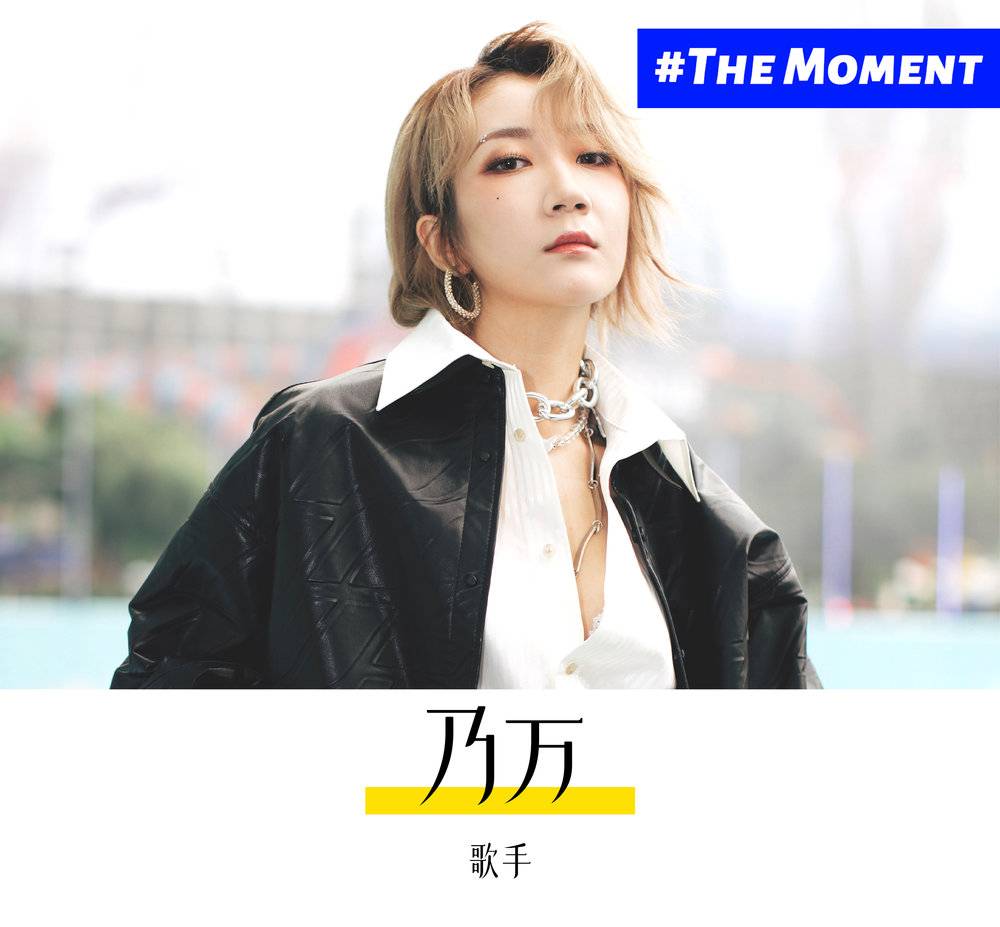

在不断思考“爱”这个字的真谛的路上,我在不知不觉中俨然已经接纳和尊重同性之间产生爱情这件事。我想世界没有不允许,可能只是生存法则不允许。人类萌生情感的时刻总会真实得猝不及防,总在我们自己都没有做好准备的时候就燎起星火。

我也会选择面对和接纳每一个自己,不管我将喜欢怎么样的人,我的感情是真实发生的,我不打算和它对抗,我也没有做错什么。

我想我会尊重每个性取向选择,并发自内心为他们感到感动和喜悦。并非因为自己也是这样,而是我觉得,有些事情,就应该这样。不要怕,不要慌张,喜欢一个让你幸福的人,没有问题。我们都不过是想幸福的人。

我的婆婆第一次来到上海跟我们住在一起的时候,有一个行为我特别不能理解,她经常会跟我先生告状,说我白天做了什么让她很不高兴,或者我做错了什么事情。

我觉得什么事情都应该放在台面上讲,所以这样的事情发生几次以后,我非常不爽。我也觉得她很阴险。

有一次我们聊天,我婆婆聊到以前的经历:

她是童养媳,五岁就和我公公生活在一起。她小时候跟我公公发生争执,明明自己是有理的,但最终也没有办法保住想要的东西。所以她选择去找她的“公公”告状,最后,靠他出面,帮她把东西保下来了。之后她的“公公”也帮她处理了很多类似的事情。我婆婆其实很感谢她公公。

我在听到她说故事那一刻,我就顿悟了,我突然理解了我婆婆为什么会这么对我。其实不是爱不爱我的问题,是她行为背后有自己的逻辑体系。

人生经历告诉她:遇到问题,靠她自己的力量是无法解决的。她必须要找一个更强大的人来帮助她才行。

所以我在后面做各种亲密关系处理的时候,就把“TA怎么可以这样子?”变成了“TA为什么这样子?”。这种转变其实会对我的关系处理带来很多好处,有助于澄清事实。

我开始尝试理解对方为什么这么做,而不是把它看成一种故意或是对我的恶意。

这种转变,这种顿悟对我自己非常有帮助。

谈不上“感到自由”,但我想我在做的事可能突破了某些人对性别的刻板印象。

从初中开始喜欢收藏刀,工作后去各地出差经常会带刀回来,有次从南疆背回来十几把刀,那时候有朋友觉得女孩有这种爱好有点瘆人。每次我在公众号上偶尔露脸或者露声音,必然有一堆留言:“逻辑

这么好,一直以为你是个男的。”

还有人曾想象作者是戴眼镜理工男博士形象。这让我想起前几天叫网约车,怕司机在地库迷路,发消息留下指示,结果司机到了地库,从我身边经过不停。上车后他惊讶地说:“给我的指示这么清晰有条理,我以为叫车的是个男的。”

可能一些人觉得喜欢危险的刀、关注犯罪话题、逻辑好、条理清晰都是男性特征,但我用自己作为案例说明,这都是刻板印象。

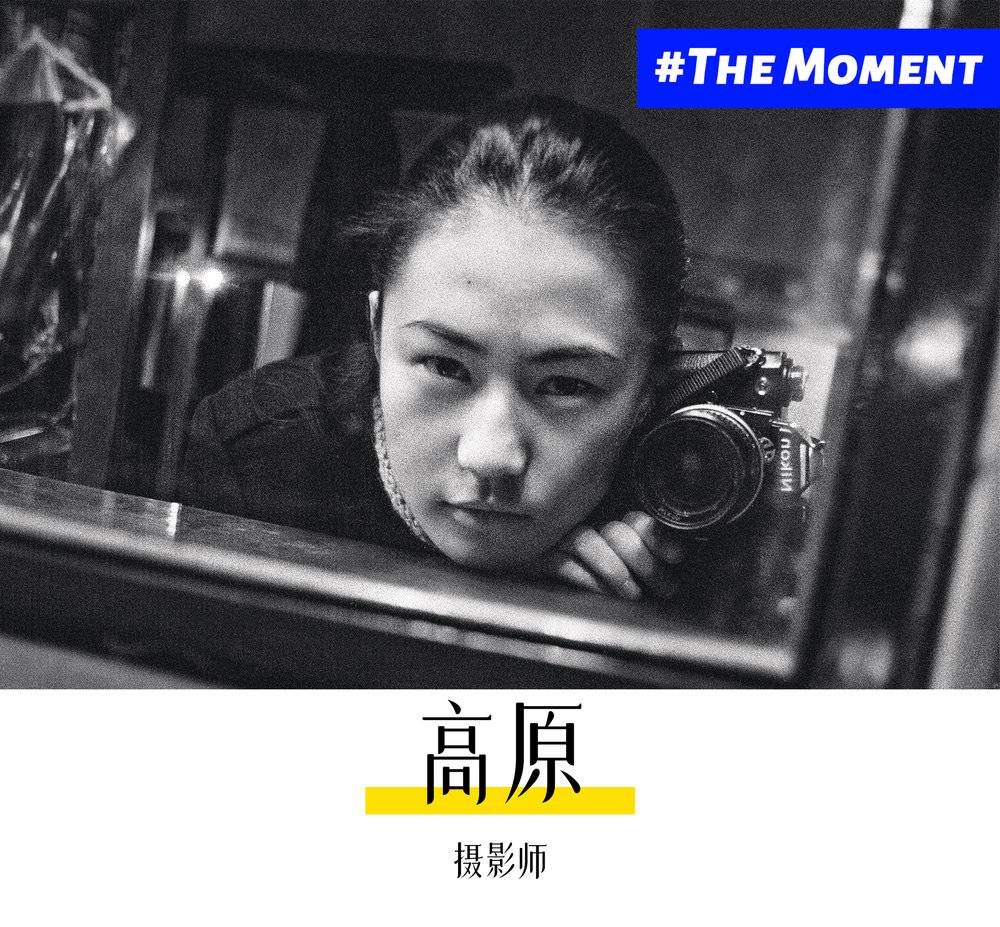

我一直是个挺自我的人,对我来说,没有哪一刻真正属于什么“顿悟时刻”。

在父亲送我去学摄影的时候,我和他都没有觉得这是一个该女性或者男性干的工作,反而是在略为有点名气之后,许多地方给我的title是女摄影师。

我一直觉得这个本身就是一个刻板印象。为什么优秀的男性不用在title前强调性别,而每一个优秀的女性前面都会挂上一个“女”字呢。这不是尊重,这其实才是一种不平等,我们要做的就是打破这种刻板印象。

谁说只有男性才能做摄影师,谁规定女性就不能在摄影这个行业里做出成绩。这是一个跟任何职业都没有什么不同的职业类别。

到目前为止我做过很多工作,摄影、出书、珠宝设计、制作陶瓷、制作首饰,涉及的范围非常广,我喜欢就去做,未来可能会尝试更多的选择。我是个女人,我也谈恋爱、生孩子、照顾家庭,我的工作和爱好也同样没有放弃。男女有不同,但都是人,都可以自在生长。

就像我是个摄影师,但我热爱文字,就去写下自己的感受,我也可以因此成为一个作家。这是一个开放的时代,能做什么不能做什么,看你的努力程度,并不看你是男是女。

说实在的,看到问题的那一刻,我陷入了沉思——我的人生,好像从来没有感受到过性别限制。我怎么好像一直都挺自由的,这是怎么回事儿啊?

这不是一种“凡学”。毕竟打小就不断有各种人向我提出各种身为女性“应该如何如何”的忠告:我妈说女人应该说话温柔、笑不露齿;我姥姥说不会包饺子的女人肯定嫁不出去;中学老师说女孩儿怎么能放学和男孩一起去网吧玩游戏;同事说女人最好还是别做社会记者,太危险;投资人说,女人创业,我不看好。不是我偏见,女人太容易情绪化……

可惜我一句都没听进去过。我学会了怎么应对这些忠告,特别简单,就两点:1.不要脸。2.不听话。

因为不要脸,所以可以不听话,因为不听话,所以也不太在乎要不要脸。所有这些女性行为指南,在我这儿都会被反问一句,为什么不行呢?不行又能怎么样呢?就算我跟这些指南完全南辕北辙,后果不就是被这些人念叨和数落吗,我会因此吃得不好还是睡得不好呢?都不会。

那么,我为什么要在意他们的这些因为我是女人而生发出的条条框框呢?管他们呢!爱谁谁。

所以,由于我从未在乎过别人的想法,我说话大声、风风火火、不会包饺子、有一堆纯哥们儿异性好友、过了几年随心所欲的记者生活,然后转身做了一家公司,目前生意还行。

不管有多少人非议,我不在乎,与我无关。我随时保有对一切说不的权利。看到这个问题我长出一口气,问了问自己,我很自由,这就OK啦。

要说最近女性视角的“顿悟”的话,可能是剪了寸头之后的一些感受。总的来说就是,要不是因为有性别的刻板形象,留寸头、超短发的女生肯定比现在多多了。

我以前是一个特别讨厌洗头的人,因为我头发多,每次要洗两遍才能洗干净。擦头发和吹头发就更不用说了,我甚至觉得我有严重的吹头发拖延症,经常晚上洗完澡,用毛巾包着头发在床上强忍着困意玩儿手机:不想吹头发,但也不能去睡觉,否则第二天会头疼。

寸头真的太香了。洗头、擦头、造型都很方便,就连平常吃饭、喝汤、穿衣服、做运动也变方便了。

然而我跟男生朋友描述我的体会,他们都不理解,因为他们从来没体会过留长发的不爽。我真是又羡慕又生气。

作为博主,剪了寸头之后经常会看到针对我发型的负面评论,更常见的是上来直接问性别:“男的还是女的?”一开始我会有点感觉有点烦,但后来也想开了。

我希望以后初次见面除了问名字、工作、年龄之外,性别也会变成一个基本问题,因为这就说明不管男生还是女生,都不会被性别限制自己的造型啦。

2020年的顿悟时刻对我来说是开庭结束后,遭遇许多攻击质疑而我不得不写出自述来回应的时刻。

即使官司已经开始两年,对公众回忆那件化妆室发生了什么,对我来说依然是十分痛苦的事:身为女性,与身体有关的耻感让我难以启齿。

直到我开始反思,为什么两年来,我一直在强调自己助人者与发声者的身份转化,却不愿面对身为受害者的事实?因为我不愿让人看到我时,想起的是我那时的软弱。潜意识里,我依然认为那样的女性形象是一种屈辱。

可直到我将自述写完,在感到解脱的同时,也得到顿悟:承认发生在自己身体上的耻辱经历,既是对自己诚实、也是对历史诚实、更是对自己的性别主张诚实。

那些经历是伤口,当你愿意承受袒露伤口所带来的痛苦,才真正放下了性别带给自己的枷锁,才是真正相信身体是证据、历史有答案、相信受害者无罪、相信女性终将从痛苦中获得尊严与自由。

至今的每一天,我都觉得对于性别这件事情有新的、重要的认识。

回溯起来,其中一个时刻是我27岁时在一个“女孩之夜”的活动上。台下是年轻的男生们,可以随意问台上女生问题,问题多是关于性别议题的。我当时正处于从大学讲师岗位辞职的关口,面临家庭和主流声音对于女生从大学体制内辞职这件事情的阻拦和指责,我内在有非常多对于自我的怀疑和冲突。

作为当时极少数亚裔女性,我(非常符合刻板印象)很少在台上主动发言。但是当天在一个提问中,我体验到非常强烈的愤怒感。

我确凿地表达和分享了我作为一个二十多岁女性所体验到的痛苦和挣扎,它并不来源于我的行为是否符合社会对于我女性身份的期许,而来源于我是否能够感受到自己拥有选择权。它不关乎成为“男性”或是“女性”,它是关于是否能够成为自己。

那是我第一次清晰地表达内在的声音;而不是冲突或自我怀疑。那天结束之后,我一个同学对我说,你终于从你的小阴影中站了出来,为你感到高兴。

我也挺高兴的。至今也为当时的自己感到高兴。

24岁的时候,我第一次参加了一个性工作坊,是在一个女性领导力培训营里。白天我们学习项目管理、员工教练、企业募资,第二天晚上有一个sex workshop(性工作坊)。

真的对我来说,大开眼界,而对我产生重要意义的环节,不是前半场学知识,而是讲师、学员在一起的分组讨论,每个人都需要从四个问题里一个问题回答。

“我的敏感地带在哪里?”、“我的性幻想是什么?”“最有趣的性玩具经验?”“最难忘的一次性经验?”

我记得我当时紧张的手心都是汗,因为我还没有在一个坐着70个人的会议厅里,讨论这么隐私的事。

我看到,一个看起来很酷的前辈,说最喜欢定期买玩具,因为当她通过玩具触碰相爱10年的伴侣皮肤,每次对彼此都有一种新鲜的体验;一个非常爱健身的女孩子说,她喜欢一边仰卧起坐一边自慰;还有人说活,她在第一次自慰的时候感觉,自己的欲望是紫色的。那也是一个相对隐私的纯女性专场环境。

那是我第一次发现,女人可以这样坦荡地谈自己的身体感受和亲密感受,而不再是谈性色变、或者认为这是男性才关心的事。

2019年,BBC来采访我,我跟BBC记者描述了这个故事,我说这个经历就好像种子一样,种在了我的心里。让我开始意识到,女性可以喜欢自己的身体和性,性如何爱是一种特殊的正能量,不仅仅只是讨好男性、假装高潮,而且可以成为自己欲望的女人。

我之前一直有一个错误的认知就是,男人是一段关系的主导。但是,我发现当我把主动权交给对方的时候,期待他如何如何做,但是结果并不理想,毕竟他不是我,也不是我肚子里的蛔虫,我不应该把亲密关系建立在对方的行动上,被动的接受。

后来我看了一本书,忘记书名了,里面说:“其实男人是不擅于经营关系的,真正主导关系的是女人,好的关系里, 女人知道如何提出要求,并且逻辑且合理的说出需求,引导男人不断的深入一段关系。单纯被动等待男人付出的关系,通常关系都会不稳定。”

所以就是在那一刻,我拿回了关系的主动权,学会沟通,学会提要求,学会接受和感恩别人的付出。我的关系,我说了算。不再被动的看对方脸色决定自己的付出程度。

我和他都是人,而不再是男人和女人。我们都渴望亲密关系,所以,一味的要求男人付出是不公平的。我也有能力去主导我们的关系,两个势均力敌的人,在一段对等的关系里投入和深入的建立友谊的链接。

这个就是我的时刻。

从职场小白到成为跨国公司中国区总法律顾问、再到法律及MBA职业发展教练,我经历过许多因刻板的性别印象而令我困顿的时刻。

2011年我竞争一家跨国公司中国区总法律顾问职位,猎头与HR沟通后感觉到客户更倾向于男性候选人,担心女性在受到来自业务压力时容易因为软弱而退让,不能在内部坚持底线和原则。猎头让我有心理准备,我可能是陪跑,客户大概率会选男性候选人。我本来对这职位抱着随缘心态,但猎头一说反倒激起了我的好胜心,心想我要把这个高管职位拿下。

面试时HR负责人问我,总法律顾问在公司应是一个什么样的存在?我用了古诗来形容:“随风夜潜入,润物细无声”。

总法律顾问和商业团队并非对立、而是合伙人关系。我既不需要在内部制造噪音来强调我的存在,我会尽我所能支持业务,这是润物细无声部分;我亦会制定规则确保公司上下理解合法合规经营底线,这是我的专业精神。 我既不会在小事上斗狠,也不会在原则上退让;什么时候温和,什么时候强悍,这和我的女性特质没有关系,和我的专业判断有关。

面试前后经历6轮,最终我击败了男性候选人接了offer,从上海搬迁到北京工作,并在任职期间获得了2015年度集团亚太区管理奖。在这个过程中我有过委屈,但我不想自怨自艾,我用专业精神来表明候选人是否合适岗位,和性别没有关系,和管理能力及专业精神有关。

也正因为自己的亲身经历,我明白女性职业发展路上难题比男性多太多,这是促使我人年过四十赴美留学后回国转型成为专注于法律和MBA的职业发展教练的一个重要原因,我希望帮助更多女性发现自己身上的专业力量以及向上力量,活出生命的张力。

行走过几十个国家,见到过不少国家女性的状态。

日本的女性很优雅,化妆精致,穿衣得体,不管是年轻女孩还是老奶奶,从不大声说话,大口吃东西。 但这种精致让人觉得小心翼翼。

美国女性活的最惬意,公共场合经常看到她们大声聊天,沙滩上不管身材好不好都穿着bikini甚至不穿,也不会面对异样的眼神。

瑞典的大街上爸爸带娃的超过妈妈,在北欧的大街上,奇装异服的女性比例特别高,因为大家见怪不怪。

走了那么多国家,作为一个30+的女性,也越来越勇敢,没有什么年龄就该做什么事的顾虑,也没有年级增长的顾虑。想到什么就去做什么,不要让外界的眼光限制你的生活,这是这几年旅行最大的心得。

当我看到这个问题的时候,盘点了自己多年的人生,感觉都没有一个合适的回答。于是我又重新读了一遍启发问题。

职场中获得某个刻板印象男人该担当的职位?个人成长过程中颠覆对性别的理解?两性相处过程中放下某种执念,决定放过自己?

这种时刻我经历过,但是都没有顿悟。这个问题,本身就涉及性别对立,类似女科学家一样,很多工作跟性别关系不大,没必要专门加上“女”字而不是“男”字。还有巾帼不让须眉。这些问题的前提是,性别限制是存在的。

而我的人生印象,除了男人不能生孩子,还没有定位过哪些事情男女有别。这种印象,可能是发自骨子的,从小与生俱来的。因为,从小学三年级的时候,我就已经开始颠覆别人对男孩女孩的刻板定位了。

我们村小学被合并到了另一个中心小学,那个时候还有校园霸凌,因为我们是新来的学生,总是被那些老学生欺负,其中一个男生最坏,他总是在我们的作业本上乱画,还在我们的课桌上踩脚印,骂脏话那就不提了。

我们去告诉老师,总是消极处理,说男生调皮,让我们不搭理他们。

但我忍无可忍,成了第一个反抗的人。我攒钱买了弹簧刀,在那个领头男生再次欺负我们的时候,抽出弹簧刀就要去捅死他了,当然被老师同学拉住了,要不然我已经是少年犯。但这件事让我们整个学校知道,女生也有带刀,也有很生猛的。

当我都大学毕业了,一次又遇到了那个男生小学同学,他给我打招呼,我仍然不理。我就是这样的睚眦必报,不会选择原谅。非出现男人生孩子这样突破生理极限的大事,不然大概率,我是很难顿悟的。

我工作在口腔颌面外科,虽然是口腔开头,却是外科结尾。

而外科的意思就是:不分男女不分人畜。靠谱干活才是王道,谁管你男的女的。所以我们的工作其实性别感不强,感觉我们日常就是“突破性别限制”。

性别对我影响最大的时候,就是决定我研究生能不能上的时候。我是我导师的第一个女研究生。此前的研究生,都是男生,而且常常年纪偏大。

后来听说,之所以以前都不招女生,是怕女生受不了,觉得男生比较耐造(重点可能是怕女生哭。导师有一次说“一看到女的哭我就没办法了。”)

第一次跟我谈话,给我的寄语就是“读研,脸皮要厚”从我之后,我们课题组的女生就越来越多了,为此,我一直很骄傲。这说明读研,我脸皮真的厚得可以。

我出生于潮汕农村,性别女。

了解这个地区的读者,大概仿佛已经能从这一句话里看到了我前半生的经历。其实我家里人很开明,不重男轻女,所以我的成长历程大体还是比较快乐顺畅的。但大背景依然是男女有别。

比如说,从小我弟就比我自由得多,大人在管教之余也只是感慨“男孩子嘛”;而我受到的规范约束则要多得多,所有来串门的中老年女邻居都能以一种管教晚辈的姿态指点一番。

比如说,我妈一直为我的家务能力和脾气而感到忧虑,担心我以后嫁入婆家表现得不够好而被嫌弃;同样的问题,我弟不会遇到。

比如说,周围所有人都对一个“正常的好女孩”有一套相似的评价模板,女孩们被要求乖巧听话、博爱奉献、惜爱兄弟、贤良淑德。

大学毕业后,我选择了到离家较远的北京工作。前几年春节回家时,还是会面对很多的亲戚“指导”,我妈为了防止我暴跳对线,常在一旁暗示我冷静。

但这两年,在年龄增长+地理距离+经济独立的多重因素下,我越发脱离那个话语体系的掌控。改变是一点一点产生的,而最近感受最明显的一个时刻是,过年回家,我妈像往年一样想带我一起去见(会催婚的)亲戚,我拒绝了,她无可奈何。

那一刻,我感觉自由。