本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:卖花女,头图来自:《波斯语课》剧照

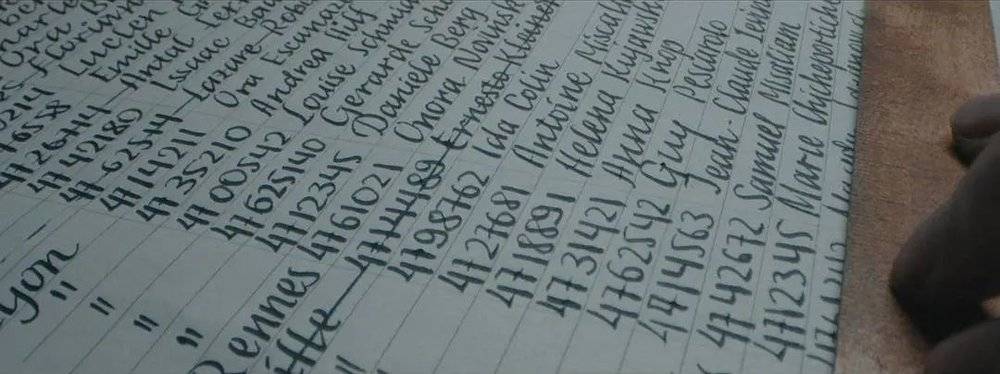

今年初,在社交媒体上颇有话题度的白俄罗斯电影《波斯语课》,讲述了一个“用语言抵抗黑暗”的故事:

纳粹军官暴戾多疑,却对波斯语情有独钟。一位被枪火硝烟围剿的犹太裔年轻人,迫不得已伪装成波斯人教授自己杜撰的“波斯语”,反而获得了军官信任。

主角的命运牵动人心之余,还有一些耐人寻味的细节:在德语体系里,军官总是声色俱厉地对年轻人发号施令;但在学习“假波斯语”时,他竟会温和怅惘地剖白往事,试图脱下自己在极权体制下的帮凶身份,甚至还用这莫须有的语言,创作了一首关于和平的诗。波斯语仿佛充当了军官人性未泯的投射,好似人格被残暴全然吞噬前的一次分裂。

这就是我们想要讨论的现象:在使用不同的语言时,你也许会发现一个人会产生奇妙的性格变化。说母语的时候是祖安村村长,切换成英语的时候变成温柔小可爱;又或者是平时说的话的时候声线提高,切换到第二或者第三外语的时候又会瞬间低沉下来;用普通话时字正腔圆,用方言时又显得语气软糯——这些都是只有在学习另一种语言或者口音的时候,我们才能体会到的微妙的“外语人格”。

为什么换个口音,我们就像换了一个人?

萧伯纳曾在《卖花女》中道破语言与阶级的密切联系:一位操着市井口音的卖花女,通过语言训练被调教成谈吐高雅的上流人士。语音的变换立竿见影地重塑了卖花女的社会地位。

由此可见,仅是同种语言的语音差异,人在举止、个性等方面的“变身”也尤为明显。类似于当你在说方言与普通话时,所展现的逻辑性、严肃程度、情绪化程度也存在着细微差别。

如果说的是另一门语言呢,我们会因此找到一个新的自我吗?

结构语言学是语言学的一个分支,它的理论之一就是“一种语言绝不仅仅是字、词和语法的集合,它还是一个社会描述世界时约定俗成的符号系统”。而人正是“符号”的动物,当人在习得一种新语言时,处理的不是简单的词句认知,更是在探索、理解另一种语言承载的新文化、新秩序。这是反复加密、解构的信息交换过程。与之相应地,人置身于新系统时,就会产生微妙的心理作用,反映在语气、视角、逻辑等各方面。语言学家甚至给这个现象起了一个名字叫做“文化模式切换(Cultural Frame Switching)”。

说什么话,就代表我们是什么人?

有了这个理论基础之后,你就可以由此解释为什么“说话”这件事,总会给我们带来的一些奇怪的迷思:

每种语言固有的词汇特性、语法结构,哪怕是同一个句子,翻译出来好像侧重点也不太一样。譬如,希腊人语速快且倾向打断对话,因为希腊语最先脱口而出的是动词,涵盖了密集信息,在不完整论述的情况下,便会被轻易岔开。

在纪录片《日本之耻》中,日本受性侵记者伊藤诗织谈及受害过程时就表示,“我无法从日语中找出一个明确的、强有力的表示拒绝的词汇。如果我用日语叫他停下来,这听上去更像是在取悦他。所以我选择用英语咒骂他。”日语缺乏反抗驳斥位高者的词汇,是因等级文化顽固地植根于日本这塘保守的深水里。这是某一类语言的“饥荒”造成的表达的钳制。而伊藤诗织单枪匹马地公开上诉,直指日本制度和文化沉疴时,使用英语发声的她会比说日语的她更加坦荡、坚韧且笃定。

另外,我们对不同语言掌握的熟练度,也会让你一秒切到外语模式。当我们在说外语时,会不自觉地调动大脑以求精准表达,思考也会随之放缓。每个人根据自身经验切换着“人格模式”:有人因习惯于宽松自发的母语场景,在说外语时变得迟钝或严谨;有人则突破了母语的束缚,反而转变成更为自信、开放、包容的个性。

你说你在思考,用的又是哪种语言?

哲学家维特根斯坦说,“我语言的界限意味着我世界的界限。”语言作为信息媒介和重要的文化载体,也在不断拓宽认知视野的边界——双语者在使用第二语言时,看待世界的新视角基于文化语境更迭而改变,也伴随着内隐偏见的改变。有时,外语提供了一种有益的“认知距离”,下意识、情绪化的思考决策比例也会被抑制——也就是说,在脑子里换了一个语言,你可能会发现自己变得更理智,当然也可能变得更狂热。

在学术界长期饱受争议的“萨丕尔-沃夫假说”(Sapir-Whorf hypothesis)认为:语言结构影响语者认知结构。《降临》的故事内核便是建立在这一假说之上:

外星生物七肢桶入侵地球,语言学家露易丝在系统性地破译和理解了七肢桶的语言后,她对时间的认知不囿于线性思维,但这也绝不是表意上的“预知未来”,而更像是查尔斯·狄更斯所描绘的圣诞之夜:在只有自身相伴的深夜里,过去与未来的幽灵纷至沓来,游荡于这片没有历史的海上的人们,比任何人类都更深刻地意识到了当下的意义所在。

《降临》在“萨丕尔-沃夫假说”的基底上进行了很大程度的延申和艺术化加工,七肢桶的设定就是语言与思维互为影响的产物。乔治·奥威尔在《1984》设计的“新话”,通过改造语言,或者说,扭曲语言来操纵灵魂,也遵循了这一路线。

大多数学者对“语言能颠覆性地决定思维”这一强定论是存疑的,更普遍接受的观点是,语言的确会影响人们的认知和记忆,进一步影响着人们从事思维活动的难易程度。例如,澳大利亚某一土著部落的语言系统中没有“左、右”的方位词,只有指南针式的“东、南、西、北”表示位置,此族群的人时刻对方位的敏感,较之一般人会有更清晰迅捷的方向辨认。换句话说,如果你的语言里只有“蓝色”,那你的色感很有可能不如打小母语里就有深蓝浅蓝湖蓝天蓝浅蓝和浅浅浅蓝的另一个人。

语言是美丽而脆弱的:当我们接触一门新语言时,一团模糊、混沌的意识之网铺展开,我们迫切地在宏大的共享信息库中援引线索,编织想法,尽可能无损地传递给外界。暗藏在语言下的一个社会共通的思维方式潜入头脑,从而改写支配人的直觉、行动与言说。相应地,新语言与母语的糅合交杂,造成观念的碰撞,你会愈发觉得有限的语言,无法完美地勾勒出无限的、思维的细枝末节。

导演张律在电影《福冈》里给出了一个神奇的设定:打破了语言的壁垒,人们能互用母语无障碍地沟通,随着语言作为外壳的融合和消融,当代社会“沟通无效”的症候得以缓解,人与人之间交流的方式演变成心灵的相契。语言是为了方便人们沟通而诞生,但语言的局限性与模糊性筑起高墙,一句不经意的“词不达意”,在美学、政治、情绪上都会产生龃龉。《福冈》尊重了语言的多样性,也神奇地消除了语言障碍,人与人之间松弛的情感流动,也许是如今最稀缺的景象。

在宗教传说里,试图建造通天的巴别塔的人类,最终却因为语言的不通而失去了一窥天堂的机会,这个故事几乎是一个当代隐喻:人与人的语言本就无法完全一致,甚至可以说,每个人都有一种自己独创的、只属于自己人格的语言,它可能是饭圈术语,可能是抽象话,也可能是只有情侣之间才明白的密码。

在这个看似每个人都能听懂每个人、却没有人真正理解另一个人的时代,也许只有语言,才是我们最温柔的、但也是最后的反抗。

本文来自微信公众号:NOWNESS现在(ID:NOWNESS_OFFICIAL),作者:卖花女