2015年,我经过几轮笔试和面试后,考入了X国驻华使馆的移民部门,正式成为一名签证官。

每天8点钟,使领馆和签证中心外会排起长长的队伍,旅行、家庭团聚、留学、经商、永久居留……人们抱着各自的目的,把材料递过签证窗口,等待着一场“审判”。

5年间,我近距离接触了数万件申请案,申请材料里,是形形色色的秘密与欲望、谎言与真相。

一纸签证背后,藏着中国人真实而隐秘的角落。

北京美国大使馆前,排队签证的人们。图源 / 东方IC(图文无关)

01

“咱们的工作,实质就是打假”

头一回来到移民部的办公室,我被一排又一排的书架震撼到了,大半个办公室被占去,上面堆满了案卷,只留下一条窄窄的通道供人行走。

“放心吧,不只你身边堆满案卷,你脚下踩的也是案卷,”吉姆指了指地板,“就连地下室里也堆满了案卷。”吉姆是移民部的资深签证官,也是我的辅导员(Mentor)。每个新人加入移民部时,都有一个辅导员带着熟悉工作。

使馆把最大的办公楼分配给我们,结果还是挤成这样,吉姆有点无奈:“咱们这里除了人就是案卷,案卷里装的还是人。”

我被他逗笑了,移民部光员工就有近百人,而“签证申请者”们更是数不清,他们的信息被封印在案卷里:家庭信息表、工作与教育信息表、婚姻与旅行史信息表、身份证、银行账单、户口本、工作证明,甚至有人将房产证、出生证、结婚证、全家福照片也一并递交,以此来证明自己的真实情况。

作为签证官,我的工作就是审查他们的情况,确定他们是否符合签证类型对应的条件。

我曾在北京三里屯使馆区工作过1年多,后调任广州。

上班第一天,我就发现事情不简单。

有个案子是这样的:一位50多岁的中年男人申请旅游签,称自己月入5万,家庭美满,太太50多岁,有两个已成年的孩子。可我看了材料,发现有的信息明显前后矛盾。

申请人的“全家福”里没有孩子,只有他和太太两人;太太看起来很年轻,不像50多岁;银行账单上显示,他的工资和“月入5万”有很大差距。于是我向吉姆反映,“这份申请很奇怪。”

吉姆不以为然,“这太正常了。你接的每个案子都会很奇怪,遍地是骗局,从来没有真相,只有表演给你看的真相。咱们的工作,实质就是打假。”

原来是我少见多怪了。

坐落在高档写字楼里的签证申请中心。

真正的骗局还在后面。

入职前,我听说“福建人很难获得外国签证”,网上也有说法称,福建的某些地方有移民海外的传统,一个人出国后会带走一家,继而一个村、一个镇、一个县的人,形成连锁反应。

类似的情况还发生在广东、广西等省份。

这是个已成规模的移民诈骗产业链,也是存在已久的灰色地带。

这点移民局当然也注意到了,还列出了一份“重点打假地区黑名单”,每当申请者来自这些地区,同事就会提醒我把案子挑出来,重点查证。

2019年,中国是全球第三大移民来源国。来源:World Migration Report infographics,联合国移民署

此外还有一批造假者,通过移民诈骗中介伪造资料,企图蒙混过关。

有次,我接到一个某南方省份的案子,申请人是女性。打开案卷,最先引起我注意的是她的年龄和职业:她59岁了,职业是“深圳某科技公司销售总监”。我觉得蹊跷,于是继续翻阅了她的资料。

在“教育与职业经历信息表”中,她自称是我国1977年恢复高考后的第一批大学生,在户籍所在村一家饭馆当过洗碗工,后来出任过省会某互联网企业的高管。按照正常的职业发展逻辑,从洗碗工一跃成为互联网企业高管,显然不合常理;如果不是经历了重大变故,第一批大学高材生在村里的饭馆洗碗20多年,可能性也微乎其微。

最抓人眼球的还是她提供的全家福——照片是她和老伴、儿子儿媳以及孙子的合影,一家人坐在一栋水泥平房前,身上都穿着劣质棉袄,脸蛋冻得皲裂通红,我猜大概是拍摄时是冬天的原因。申请人和老伴坐在最中央,眼神呆滞,目视前方,后面的儿孙们脸上挂在疲惫和不悦。

总之,照片中这个看起来忧心忡忡的农村家庭,和受过高等教育的科技公司高管形象的确相去甚远。

排队申请签证的人们

我拨打了那家深圳公司的电话,是空号;又拨通了这位女性申请人的电话,接听的是个男人,得知我是使馆工作人员后,他赶紧把电话交给了另一个女人。

“请回答您所在公司的名字、地址和担任职务。”我循例问道。

她答不上来。我隐约听见电话那头有人压低声音教她说话。

我又问:“您毕业于哪所大学?什么时候毕业?”

“我忘了大学名字。”她支支吾吾道。

接下来的一个星期,我陆续发现了3起和此案高度相似的案子:申请人户籍相同,都自称是大学生或科技公司总监,就连工作证明的排版都一样。最离奇的是一张张来自不同家庭、但又高度雷同的全家福:一律是破败的房子、萧条的院落、捉襟见肘的穿着,以及呆滞、不悦甚至写满愤怒的脸。接受电调时,当事人回答问题的反应也几乎都一模一样。

——所有资料都是假的。电话里教他们说话的人,正是移民诈骗中介。

弄清真相后,我仍百思不得其解,为什么诈骗中介都喜欢让申请者拍一张全家福?

是希望用这样的方式,证明申请者家庭美满、人丁兴旺,在中国有亲戚、有牵挂,不会“黑”在国外吗?

但所谓“越是缺什么,就越想证明什么”,这恰恰暴露了他们的经济状态,只是当事人往往意识不到,自以为的“完美”证据,在签证官眼中意味着什么。

移民局的相关主题讲座。

后来我陆续接手了许多相似的案件:申请者都是贫困地区的村民,中青年,经济条件差,没受过多少教育,从未出过国,都想通过旅游签“黑”在国外。

他们委托的移民诈骗公司各有风格:有的在虚假工作证明上下功夫,有的专门制作假护照,还有的让他们穿一样的西服、打一样的领带,装出“社会精英”的模样。申请者为此缴纳了大笔费用,相信去国外就能打工发财。

可惜,造假手段过于拙劣了。

2018年,排名前5的侨汇汇入国依次是:印度、中国、墨西哥、菲律宾、埃及,其中汇入印度和中国的数额远超过其他国家。数据来源:《世界移民报告2020》

我当然也遇到过手段更“高明”的申请者,他们的目的往往不是“打黑工”那么简单。

几年前,一批情况十分相似的女性当事人引起了我的注意。她们的申请在同一周内陆续送到移民部,年龄不一,20到40多岁都有,有人单身,有人已婚育,分别在深圳、广州、东莞等地的公司工作;中介机构也是同一家,且每个人都是单独申请,没有和家人一起的。

籍贯不同,所在城市和工作领域也不同,按理说,她们互相应该是不认识的,为什么要集体出国旅游呢?我起了疑心,决定先从工作证明查起,便打到公司查证,发现确有其人。

工作证明真实有效,没有造假。难道这些申请者同时申请,真的只是巧合?直到翻阅了她们的护照,我才发现其中的玄机:出入境记录显示,她们在过去几年内屡次于相同时间,出入相同的国家,包括沙特、阿联酋、科威特甚至伊拉克,且每次都会停留几个月。在其中两位申请人的证件照上,她们都戴着中东样式的帽子和头巾,眼神涣散迷离。

为什么要集体去中东呢?为了解开疑团,我请了其中一人来使馆做面签。

北京三里屯东5街上的外国大使馆标识。图源:Sipa

“为什么要去中东?”我问。

“嗯……去挖煤。”对方眼神闪烁。

去中东开采石油倒有可能,去“挖煤”我还是头一次听说。再说,即使是“挖煤”,有必要雇佣20到40岁的中国女性吗?而且还是几个月的短期工。

我和团队调查了这批案子,发现当事人籍贯大多来自四川、湖南、广西、江西、东北等省份,大部分是农业户籍。

虽然没有确凿证据证明她们过去频繁出入中东是为了什么,但说去中东“挖煤”,显然对中东的经济结构和产业并不了解,不可能是产业劳动者。

考虑到这些女性的年龄段、单独出行和短期停留情况,以及中东劳动力结构中男多女少的特点,签证官们共同推断——她们是去提供性服务的。

这次集体出国,可能是境外卖淫集团组织的。通过性服务,她们可能获得报酬,但也不排除一种更恶劣的可能:她们是被黑社会绑架或贩卖的受害者。

无论如何,这些申请一律都被拒签了。

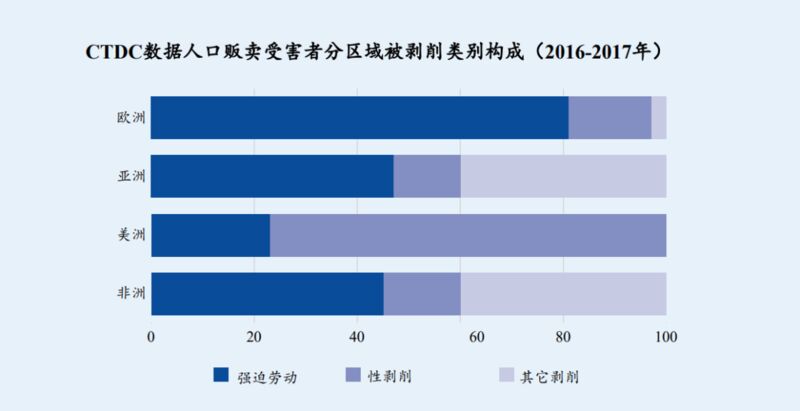

CTDC(全球首个人口贩卖数据中心)在2016-2017年新登记的案例显示,人口贩卖受害者来自147个国家和地区,从被剥削类别看,近30%的受害者被贩卖为强迫劳工,47%因性剥削目的被贩卖,地区之间存在很大差异。来源:《世界移民报告2020》

吉姆还给我讲过一个被移民部作为“指导性案例”的诈骗案:一名外籍女性和4名中国男性分别结婚,男人们借助婚姻获得了外国永居权,和他们结婚的女人是华人,获得外国国籍后做起了假结婚的生意。

十几年后,外国执法部门才破获了这起移民诈骗案。女人被判重婚罪,而和她假结婚的男人们则被逐一找出,遣返回国。至于还有没有未被发现的男人,这就不得而知了。

类似这样各式各样的打假就是我们的日常。

02

中产隐秘的角落

每天早8点上班,我总会经过使馆正门的签发室,这里每天都会收到大量信件:使馆间的往来文件、外交官的包裹、工作人员的私人信件等。

还有一些写明要“移民部收”,其中大多是举报信。

有人举报某申请者是卷钱跑路的罪犯,恳求签证官严查;还有老夫妇举报自己的儿子,说儿子正在遗弃他们,请签证官不要放他去国外……总之,大千世界无奇不有。

如果说哪个职业能看到一个人的真实面目,那么毫无疑问就是签证官了。

毕竟,撒谎会遭到拒签,甚至面临永久禁止申请的风险,大部分人都不敢隐瞒事实,包括不愿被人知道的事实。

签证官为听众讲解投资移民政策。

在签证申请人里,中产群体无疑是最多的,大约占总数的90%。他们的情况都很类似:教育良好、工作稳定、收入体面、生活在大城市,生活看似美满稳定。

但其中隐秘的一面,大概只有签证官能看到。

一个现象曾令我的外籍同事们讶异不已:“有着儒学传统的中国社会,离婚率居然这么高!”

粗略估算,几乎每3到4个中产成年人申请者中,就有1个在“配偶”一栏填“无”、在“子女”一栏填写“有”,大多数是离异,少数是婚外生育或丧偶。还有人特意把离婚证和法院判决书交给签证官,这颠覆了签证官们对“东方古国”的固有印象。

而在离异的申请人中,单身母亲又占了多数,这侧面说明了中国女性对出国的兴趣远高于男性。

在所有签证类型中,旅游签最为常见,大约占3/4。有种情况经常令签证官们议论纷纷。

我就遇到过一对男女一起申请签证。男申请人是“已婚”,妻子居住在浙江老家;女申请人则是“未婚”,但有一个小孩。仔细一看,原来是她和男人在美国的私生子。护照显示他们曾共同出入过很多国家,这段婚外情大概也维持了很多年。

这种情况屡见不鲜,维持这种关系的人包括律所合伙人和助理、男老板和秘书、大学毕业生和已婚学长。

每当遇到这种案子,外籍签证官们都会惊讶于中国人的秘密,而判断却大相径庭:有人认为这是个人自由,没理由拒签;有人注重家庭价值——特别是女签证官,对婚外情厌恶至极,会狠狠拒签。

移民局不定期会举办移民政策讲座,几乎场场爆满。

在申请档案里,秘密是藏不住的。

阅读材料时,我常常猜想背后的故事。令我至今念念不忘的是一对老夫妇,衣着讲究,气质出众,丈夫是著名大学医学院教授和主治医师,妻子是医学专家。

俩人有个29岁的儿子,个人状态一栏写着“死亡”,日期是半年前,原因是“病死”。唯一的孩子被疾病折磨,作为医学权威的父母却束手无策。翻着厚厚的材料,我难以想象那种痛苦。

丧子半年后,老夫妇希望能一起出国旅行,签证申请很快就通过了。

学生签是旅游签之外最常见的类型之一。但收到一位女士的申请时,我还是吃了一惊。她45岁,是一位母亲,资料显示她曾被拒签过,这是第二次申请学生签证。为此她附带了一封个人陈述:

“亲爱的签证官,在我提笔写这封陈述时,我非常紧张。您可能觉得奇怪,一个45岁、孩子都上高中的中年人,为何偏要留学,因为我有苦衷。”

外国留学教育宣传会上,前来为孩子咨询留学的家长们。

她在信中写到,自己已失业3年,女儿患有抑郁症。

3年前她辞去银行副行长的工作,打算一心一意陪女儿治病。以前自己争强好胜,和先生一起扑在事业上,没时间陪孩子,等赚够了钱,俩人就把16岁的女儿送去国外读高中,以为这是为女儿好,其实也是全了自己的私心——孩子能出国留学,作为父母更有面子。

但女儿并不适应异国他乡的生活,留学不到一年就得了抑郁症。这几年她不断寻医问药,攒起了一大摞精神诊断报告,但病还是没治好。

眼看着马上又要开学,可女儿的精神情况堪忧,她心一横,干脆自己也留学,一边当挂名学生,一边照顾女儿。

“恳请您体谅我,给我发学生签证吧,现在的情况,我还有什么别的办法吗?”

使馆里也有供外交官家长阅读的亲子杂志,为他们挑选国际学校提供建议。

我理解这位母亲的初衷。

在移民局工作,我见过很多把“出国”当解药的人,很多中产奋斗一辈子,为的就是获得国外永久居民身份,这样的申请大约占所有类型的5%。但费尽心思投身国外,换来的却未必是更满意的生活。

我的朋友小李就是一个例子。得知我在使馆工作,私下里他向我咨询过几次关于移民的事。后来我听说他放弃了大学实验室的工作,和一名外籍华人女士结了婚。获得了永居权后,父老乡亲们无不欢天喜地,以为从此升入天堂。

结果到了国外,小李却傻了眼:他英语不好,无法融入社会,找不到实验室的工作,只能在一家餐厅打工。2年过去,他还是没有一份“正经工作”,开始频频和妻子、老丈人发生口角。

老丈人一家悔不当初:“早知这样,女儿就应该找个在国外站稳了脚跟的男人结婚。”家乡父老则抱怨:“出国2年了,什么都没得到,没工作,没孙子。”

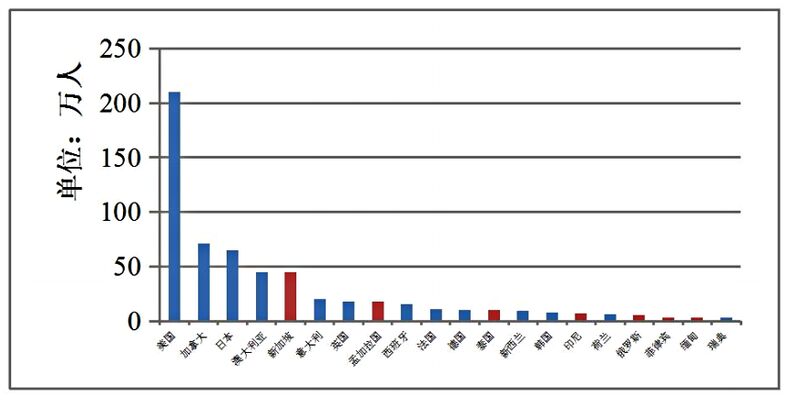

2015年中国大陆地区移民的前20大目的地国家。来源:中国国际移民报告(2018)

在X国,永居移民纸到期时需要办理续签,从申请人填写的个人情况来看,除了一小部分社会上层和下层之外,大部分处于社会中层的申请者,出国后的生活都不太如愿。

上层资产自由,出国可以获得新的红利;体力劳动者和技术工人在国外是稀缺岗位,工资也高,部分下层通过出国打工,也能获得更好的生活——住家保姆就是一个很吃香的例子。

亚洲女性保姆勤奋吃苦,擅长烹饪,在海外颇受欢迎。我见过一位来自县城的中年妇女,通过自考家庭护理资格证,去国外当居家保姆5年后,把在国内当厨师的老公和还在读书的女儿都移民到了海外。

这样的结果,正是许多中产们向往的。

位于北京使馆区的高级公寓。

相较而言,中产们的处境更尴尬。

他们在中国能找到不错的工作,在国外却不一定;脏活累活不愿干,竞争力和可替代性可能还不如体力或技术性劳动者;而面对海外高企的房价,他们也没有上层的资产能力。

因此,焦虑者比比皆是。

面对不尽如人意的处境,一些人试图通过代际努力来改善。

我曾经遇到过一小群中国人,几乎都来自广东台山、开平和恩平等地,他们手里拿着墨西哥、委内瑞拉、洪都拉斯等中美国家的护照,正筹划着二次移民。

“千里迢迢去这种国家拿护照,图个啥?”一位中国同事感叹,言下之意,他大概觉得这些国家是“鸟不拉屎的地方”。

“当然是赚钱,人家过得好着呢。”另一位同事说。

事实上,这些申请人已经是移民二代、三代。

他们的父辈或祖父辈早年离开了农村前往中美洲打拼,开饭馆、开杂货铺,初时很辛苦,可到了他们这一辈,很多人已经是贸易公司的企业主。有人在中国开工厂,把中国制造卖到拉美,再把拉美的产品倒卖回中国。

眼下,他们正筹划着向欧美转移。这种财富和阶层的上升历经两到四代人,时间非常漫长。

至于值得与否,也只有当事人知道了。

03

打假也是业绩

2017年,我从北京使馆调任至广州领事馆,5年里接手了数万件移民案,其中70%左右的申请者都会符合资格并获得签证。

当然,也有非常有能力的人要为签证伤脑筋,我常常为他们感到惋惜。

比如这位深圳创业者——她来自农村,学历不高,从工厂打工妹奋斗成企业女老板,希望能去国外办企业。

在广州领区,来自深圳的申请者数量庞大,很多有代表性的案子(申请人通常是富豪或创业者)都出自这里。图为我拍下的深圳夜色。

她在材料里附了厚厚一摞商业企划书,是关于创立3D打印技术公司的策划案。然而,负责审核她的签证官对3D打印技术一知半解,如果换一个懂行的人来评估,或许目标国就多了一位能创造就业的外国投资人了。

但可惜,她被屡次拒签了。

可能比起企划案,签证官们的关注重点落在了其他要素上:这位当事人是单身女性。

遇到单身女性,签证官们往往会提高警惕。

毕竟通过婚恋达到移民目的的人太常见了,为了证明自己和外籍男友的“爱情”,有人甚至提交了长达几百页的微信聊天记录,情话连篇、十分肉麻,还附带了一叠“床照”,看得签证官万分尴尬,感叹“在中国真是大开眼界”。

因此签证官“宁错杀不放过”,对单身女性申请者格外苛刻。

还有一种怪象最初我无法理解:同样是一家人,父母和子女团聚普遍易获签;微妙的是夫妻——丈夫在国外、妻子想去团聚却容易遭拒。

我曾经见过一对跨国夫妻,结婚十几年,两个混血孩子都快上中学了,可中国母亲仍然屡次被拒签。

后来我才明白,在签证官眼中,血缘是永恒的,婚姻是脆弱的,前者是无条件的付出与爱,后者是讲条件的利益关系,具有目的性,替代性强。

外国签证官们居住的外交公寓

当然,男性申请人也常常受到偏见。

“在中国,豪门千金会嫁给打工仔吗?”签证官卡罗尔问我。那天,她递给我一个案子,怀疑当事人造假。那是一对夫妻,妻子美丽自信、生活富足,年纪轻轻就担任深圳某集团股东,家住别墅。她的活期银行账户上有1000多万存款,是日常零花钱。

“有人会把1000万当零花钱吗?如果真有,这些财富和头衔肯定是从她父亲那继承的,我不信是她自己赚的。”卡罗尔断定。

而她的丈夫是某外企的经理人,工资不低,但和妻子比,也只能算是“打工仔”。卡罗尔认为他们不可信,准备拒签。后来经过“打假小组”核查,俩人的信息都是真实的,至于那些财富究竟怎么得来的,无从查证。

卡罗尔无奈地撇撇嘴,不愿意承认现实似的:“好吧,中国真是个神奇的地方。”

燕莎友谊商厦,曾经是专供外国人购物的场所。

如此富有的申请人比例极小,他们移居国外也相当容易,签证只是程序,不是门槛。

然而批准这些富人去海外的签证官们只是拿固定工资的工薪族,收入比不上他们的零头,遇到这种申请人,心理自然会不平衡,就像面对财富超乎想象的“千金”时,流露嫉妒之心的卡罗尔。

“这个国家的中产真的这么有钱吗?”面对大多数申请人比自己工资高的事实,签证官们常常有这样的疑问。

“不可能,一定有假,一查一个准,你们去查吧!”每遇蹊跷,移民部的领导就会给我们下命令。

查证工资真伪是件很难办的事。申请人往往会把工资往高了写,尤其在中小私企,只要稍微疏通“关系”就能开具虚假证明,若申请人自己就是老板,那就更好办了。

但所谓“欲加之罪何患无辞”,只要想找,总能找到。毕竟,打假也是业绩,为了打假而打假的事常常发生,只要发挥想象,总能自圆其说。

是做一个追求业绩和升迁的机器,还是当一个真正体会当事人处境、人性化地实践移民法的签证官,我想各人有各人的选择。

圣诞节,使馆举办庆祝活动。

///

近几年,递交到移民局的各类申请总量呈逐年下滑态势,加上多年来薪资冻涨,不少同事选择离开。

去年,我也向上司卡洛斯递交了辞呈。

“申请量变少了,不然咱们部门会有很多有意思的案子和项目给你做。但很遗憾,现在没有……祝你有更好的发展。”卡洛斯对我说,我感谢了他的鼓励。不过他好像突然意识到说错了什么,又补充道:“这只是暂时的,疫情过后,咱们的申请量会迎来大涨的!”

说完,他头也不回地走开了,就好像连他自己也不确定,这种预测是否正确。