一、时间

咨询师在大概一个多月前和我做了一个workshop,根据她所给到的提示词,诸如开心、焦虑、自由、怨恨、困惑……让我在白纸上画画,随便画什么。在“自由/放松“的提示词下,我画了一个很具体的画面,是在大理的傍晚,吹风、麦田、洱海、行人很少,狗在道路上走走停停。

所以当我看到一张池上无边麦田的照片的时候,就自作主张地决定把池上定位成“台湾大理”,为前往池上赋予一个绝对的精神合理性。

“池上是台湾大理,可大理是云南弗里亚。”

“根据等式推导,池上也是台东弗里亚。”

如果说“弗里亚”们的共同特征是阳光好、水源好、土壤好、空气好的话,我也不奇怪这三个“弗里亚”多少都具有一些对大城市年轻人的吸引力。一个纽约的年轻人累了,“搬去加州”大概率就会成为接下来的选项之一;大理则吸引了北上广深等各种大城市的年轻人,自称的“新移民”大约已经排到了六七个代际之多。

而在池上(当然我后来发现其实是整个台东),则充满了从十多年前开始逐渐南下定居的,来自台湾各个大城市的年轻人,有的是回到家乡,有的则是选择定居于此,他们大多沉迷于“在地”文化,醉心研究食材或者自然保护,然后以咖啡/餐饮/民宿作为事业。这就给当地带来了数量相当可观的“创新”商业个体。

骑车路过一个路边摊,折回去看,是一个年轻女生在经营的大肠包小肠,她用自制的意大利青酱来配大肠包小肠,意外地很好吃。我见招牌上写着“离开台北就是爽”,于是问起背后的故事:她原本在台北做营销,去年10月才来,老公目前还在台北做建筑,她先过来了,因为“我从小在台北长大,我老公让我先来体验一下,觉得如果我可以适应,那么就可以全家搬过来”。

年轻的创新商业体确实数量可观,但若以大陆的规模标准来看,恐怕还是差了几个量级。

整个台东只有22万人口,平均每平方公里有61个人。森林覆盖率达81.6%,台东在地杂志上写,“每人平均拥有151棵树”。池上只是台东下辖的15个乡镇之一,还是其中人口较少、规模较小的一个。

今年因为台东地震,本来也不算旺季的5月更是清冷,此行看见的游客,一只手可以数完。好处则是完美达成了我原本对“休息”的设想:不要有人、不要有排队、不要有拥挤、不要有城市、不要有高楼,只能看见自然和动物。

坏处是——倒也不算坏处,但肯定给我留下了深刻的印象:餐厅的营业时间已经完整表达了其背后的老板的生活思路,于是你不是顾客,他们也不是服务业,你们只是两个分别在生活的人,彼此去找一个都能碰得上的时间。于是错过是常事,错过了也就错过了。

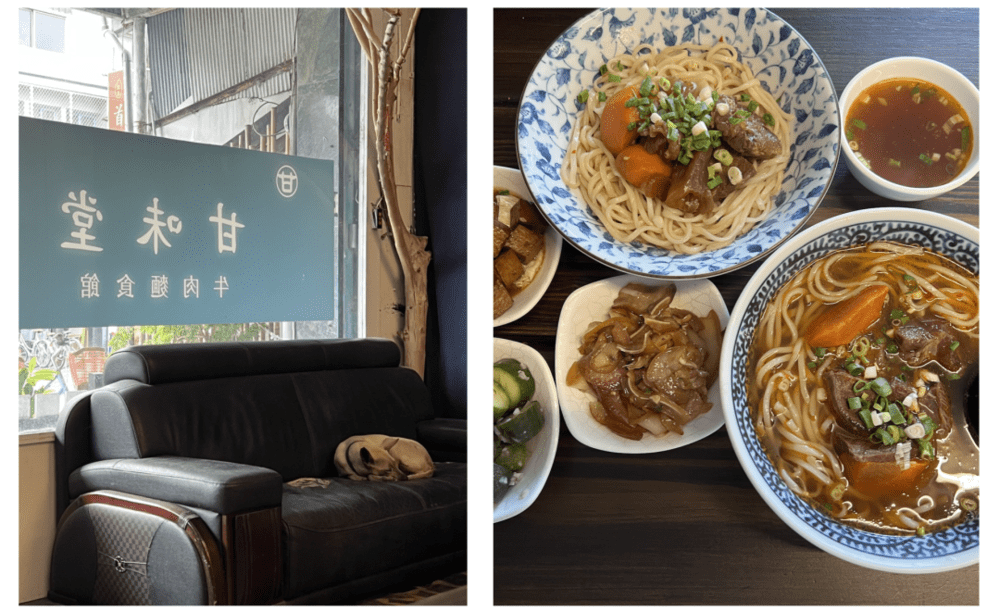

约的私厨临时决定7号~10号休假,这也正好是我们呆在池上的时间,完美错过。以池上米为基础形成的米仓餐厅“多力米”,每周三周四店休,其余的日子里,11点才开门,没买到原定周五的火车票,我们这才刚好能吃上这顿午餐。牛肉面店“甘味堂”的老板多年前为了养病来到池上,为了保证休息,一周只营业三天,于是我们周四的午餐是且只能是甘味堂,错过这一天就吃不上了。

我通常的生活作息是6点多起床,7、8点就开始吃早餐和喝咖啡。如果按照这个作息来,那么我的选择有且仅有711便利店。这里所有的咖啡馆,最早营业时间都要到13:00。当地颇有名气的咖啡馆“走走池上”,每天的营业时间是13:30~17:30,且周六日休息,我问说,那到旺季的时候会全天营业吗,老板说不会,我们一年四季都只在这个时间营业。

抵达池上的那天是周二,谷歌地图上超过八成的餐厅都显示关门,我在池上本来就不大的地图上滑来滑去,愣是没找到几个可选项。我百思不得其解,以为这是某种约定好的当地公休日。后来询问“走走池上”的老板娘,她说不是的,纯粹就是巧合,其实也有很多店是周三周四休闲,但通常来说,周二会是一个最淡的时间点,因为周末来玩的人可能会在周末来,连同周五和周一,一般到周二大家就都会走了。

我问那为什么你们周六日都不开门呢?她说因为我不喜欢匆忙,如果人很多,店又很小,那么大家在里面的体验都会很差,给不了我想要提供的感觉。通常周末来玩的人都很匆忙,我希望如果有人确实是因为我们而来的,那也许能够改变他们来旅行的时间,让我们提供更好的体验。

“你有没有真的提供一个放松的、生活的氛围,大家是能感受到的。”

我真是又感动又语塞,作为一个在生活的人感动,作为一个平凡的社畜语塞:工作日不来的人,真的是因为不喜欢工作日旅行吗?

但我不动声色,在池上说这个,多少有些扫兴了。

二、大米

从地理环境的角度看,大理和池上的相似度有90%。大理四面环山,中间围绕洱海形成了大片的聚集区,农作物多样,其中主要的农田种植水稻,另有茶叶等。

池上位于台东纵谷线上,也是四面(严格意义上是东西两面)环山。纵谷线上南北走向分布着各种物产不同的乡镇。池上的核心物产是几乎一望无际的麦田,唯一不是麦田的地方,则是被称为“大坡池”的水池湿地,面积虽然不如洱海,但生态环境丰富,水中枝桠里栖息着成群的白鹭鸶。

池上是全台最著名的水稻产区。“池上米”在岛内和海外都颇有名气,米仓故事馆里介绍,前几年全台水稻大丰收,米价下跌的时候,只有池上米保持了原本的价格。米是特产,于是“池上便当”也成为一种特产,整个池上的餐厅和食材都是围绕着“米”构建起来的。

火车站旁边的“米贝果”,是用大米做成的贝果,口味上融合了台东的特色:有红乌龙口味是因为牧野的“红乌龙茶”,客家擂茶口味来自当地的客家文化,初鹿牛奶口味来自临近的“初鹿”牧场所产牛奶;还有一款紫米酒拿铁,“米酒XX”“米浆XX”频繁出现在各种餐厅的饮品单上。

“乐米烧”是车轮饼的做法,但外皮是用米浆制成的,口味上同样采用了当地食材:蜜香红茶、旗鱼、黑米麻薯等。多力米的店里有“米冰淇淋”,且餐厅里面的米饭可以无限续碗。甘味堂的牛肉面据说也是用米做成的,吃起来确实有米香。

甘味堂实在是一个“在地美食”的正面案例。在自然环境优异、以农业为主、少有工业和污染的“年轻人栖息地”,总会有很多以“在地食材”“有机食物”“手作美食”为噱头(甚至更高溢价)的食物。故事讲得很美妙,但吃进去就一言难尽,于是最后只能更加依赖讲故事,产品愈发经不起推敲。

甘味堂的门店极低调,看不出什么故事,连他因养病回池上都是我在另一家咖啡馆的印刷物上读到的,店里毫无宣传痕迹,老板本人沉默朴实。店铺不精美,甚至有些混乱,破破烂烂关上的自动门,不推开就发现不了是在营业。门口靠边有一张破沙发,皮开肉绽,上面躺着一只声带受损的灰色田园犬,不动如山地睡觉。但牛肉面实在美味,甚至比我在台北和云林吃的名气更大的牛肉面要更加好吃,于是根本没有精力去注意面条到底是不是由大米制成的。

走在池上,很难不信服这是全台最好的米。又或者说,很难不被一种“农业备受尊重”的氛围所感染。

稻田边往往立着木牌,写明这块稻田的主人是谁,占地面积大概多少公顷。在那些获奖大米的立牌上,有时候还贴着农民的经验分享。“栽培心得:插秧要配合时节,依照秧苗的生长施肥,用心照顾它。”

在大米这里,农民的名字就是品牌,于是农销所商店里面琳琅满目的各式大米,除了一部分已经注册商标的米品牌(比如上文提到的“多力米”就是最早注册的商标,其老板也是池上米和在地文化的主要推动者之一),其余都是以农民的名字来进行区分。

我在商店挑花了眼,因为大家都得过奖,不同年份的奖项。包装最精美的礼盒是第一届大米竞赛的冠军。我问商店的阿伯自己吃什么米,他指着一个包装说,你现在吃的这个便当就是陈协和的,这是最新一届的冠军。

多力米的餐厅,同时也是一个小小的米仓故事展馆,陈列着常见的农耕用品。冠军农民们也被展示在墙上,手上捧着他们分别选择栽种的稻米品种:越光米、高雄139号、高雄145号……

还有水稻从植物变成大米的过程,褪去稻壳就是糙米,糙米再脱掉外层的薄膜就是白米,脱下来的部分是“糠”。短米也是寿司米,粘性好;我们常吃的米是中长米,Q弹甘甜;还有更长的长米,比如印度抓饭常用的Basmati,形状松散,粘度低,适合炒饭。

我只是闲散地生活在这里,每天走走停停吃饭,阅读包装和文字,留心当地人所构建的环境。这些信息就弥漫在空气中,成为游客教育的一部分。

三、其他

牧野和初鹿是纵谷线上位于池上南方的地点,相隔很近,没去过,但好像已经去过了一样。牧野的茶,初鹿的奶,在池上各种餐厅的菜单中出镜率极高。

民宿在入住的时候给了我们两杯茶,清亮的红色,说这是红乌龙,我没有在意。但是一口喝下去,眼睛都亮了,茶香浓郁,而且非常甘甜。“不好意思,你刚说这是什么茶?” “红乌龙。”

第二天早上去米贝果吃饭,在菜单上看到了红乌龙口味的贝果,于是又询问起来,老板说这是牧野才有的一种茶。“如果你想买的话,我会推荐博雅斋这个茶庄。”

商店很少,总也没看见。第三天去“走走池上”,老板不在,店里安静,我到处走走逛逛,一回头就看到一排“博雅斋”的红乌龙包装。结账的时候老板说,这个茶的包装是她老公做的设计。

于是整个小乡镇,位于不同地方不同类型的经营者们,因为一杯茶被连在了一起,就好像是整个池上都是一个小小的社区,大家彼此都熟悉,都有在参与彼此的生活。

我还在另一本在地杂志上读到,红乌龙是一种2008年才被创造出来的制茶方式。红乌龙的蜜香来自一种天然的蝉,被它咬过的茶叶会有香甜味,而这种蝉只能在无菌环境下生长,所以茶园的环境需要天然无污染,而这也让红乌龙成为一种珍贵的茶。老板提到的博雅斋,则因为在比利时连续7年获三星奖而闻名。

对池上的印象由此逐渐扩展为对整个台东的好奇,走出池上,其他每一个乡镇都有闻名的特产,跨越一个地理区划,就进入了一个全新的农产品统治区,从空气到设计,都充满了对它的骄傲。

做一件事,就沉浸于此——至少当我在台北机场看到一块凤梨酥的单价和300g池上大米的售价几乎相等,而震惊于农民的劳动被量化出来有多么不值钱之前,都觉得这是很美妙的。

在支付完那一堆现代商业伴手礼之后,我则陷入了另一种现代社会迷思。不过那就是另一个话题了。

本文来自微信公众号:疲浪主义 (ID:dada_molly),作者:毛利小张