扔子惨案

2024年4月1日,重庆市公安局巴南区分局通报,巴南区人何某(女,37岁)在渝南大道一小区22楼家中突发躁狂,持菜刀将其婆婆砍伤后,将3岁幼子从窗户抛下坠地身亡。

目前,伤者正在医院接受治疗,无生命危险。何某已被警方控制,亲属邻居反映其近期精神行为异常。案件正进一步侦办中。

从邻居拍到的视频看,该女子把孩子扔了两次,第一次在客厅阳台上,她把那个孩子死死地摁在窗外,孩子一次次拼命往上爬,有邻居隔空劝阻:“不要冲动,不要松手啊!”女子激动地喊:“我有病!”

女人旁边还有一个大一些的孩子,吓得慌乱地跑开了。旁边还有一个老太太,只是坐在一边看着,张嘴不知说了些什么,表情很平静,没有做出任何劝阻的动作,好像等着她把孩子扔下去似的,非常诡异。

此时,楼下已有消防员垫起了安全气囊,女子见状把孩子拽进屋里。接着,邻居看到她在厨房的窗户前,麻利地把孩子扔了出来,在人们惊恐的大叫声中,孩子四仰八叉落地,当场死亡。

她回身又想把大儿子也扔出来,好在救援人员及时赶到,救下了大儿子。当时这个女子拽着大儿子,救援人员拽着女子的胳膊,想把他们分开。可是那个孩子却依然使劲拽着妈妈的衣角。他哪里知道此时的妈妈已经变成了要致他于死地的恶魔。

有知情人透露,该女子经常和婆婆吵架。那天早晨,婆媳俩又发生了争吵,女子先是用菜刀把婆婆砍伤(从她婆婆泰然坐在那里的样子看,应该不是重伤),随后做出了扔孩子的疯狂举动。

到底发生了什么?为什么一个母亲一而再、再而三地要把自己的孩子弄死?通报中说“突发躁狂”,躁狂不是一种病名,只是一种症状。“精神行为异常”,也是比较笼统的说法,不是具体的病名。一切要等公安局和医院的侦查和查验结果。

禁闭岛上的悲剧

这个惨案让人联想到2010年的美国心理悬疑惊悚片《禁闭岛》,没有看过该片的同学请注意剧透警告。

故事发生在1954年,莱迪斯(莱昂纳多·迪卡普里奥饰)是一位参加过二战的美军战士,参与解放达壕(Daqhau)集中营等战争经历,对他的精神造成严重创伤。

二战后,他成为一名治安官,和妻子、三个孩子生活在市区的一所公寓里。战争的记忆继续疯狂折磨他,他开始酗酒,对妻子不闻不问。妻子为了引起他的关注,放火烧了公寓,一家人搬到湖边小屋。然而他还是对妻子不闻不问。

有一天他回到家,发现精神病发作的妻子将三个孩子全部溺死在后院的池塘里。他悲痛欲绝,同时为了帮助妻子解脱清醒后将遭受的痛苦,一边亲吻她,一边开枪结束了她的生命,并放火烧掉了房子。

此后,莱迪斯自己精神失常了,无法接受现实的他启动心理防御机制,创造了一个幻想中的世界,彻底迷失在幻想中。

法院收审了莱迪斯,他虽然犯有杀人罪和纵火罪,但因患有精神病,没有被判处死刑,而被关押至禁闭岛。禁闭岛专门收押患有精神病的重罪犯人,不仅配备警卫,还有当时精神病治疗领域非常优秀的医生。

医生分为两派,一派倡导“生物学疗法”,简单来讲就是切除犯人的前脑叶白质,切断前脑叶与其它脑区的神经连接。

这是符合真实历史的,1949年,葡萄牙医师安东尼奥·埃加斯·莫尼斯(António Egas Moniz)因发明前脑叶白质切除术(lobotomy)而获得诺贝尔生理/医学奖。

然而,这个手术弊大于利,病人要么死亡,要么患上其他精神病,要么变成行尸走肉的白痴。而且,某些精神病院、医生、患者家属滥用这个手术,赤裸裸地挑战人道主义底线,连莫尼斯本人都看不下去,所以不久即遭到全世界的抵制。

此是后话。

幸运的是莱迪斯的主治医生是第二个流派“精神分析疗法”的倡导者,在他们看来,所有禁闭岛的犯人同时也是病人,或者说更是病人,他们反对不人道的“生物疗法”,主张倾听病人的心声,采用角色扮演等先进的方法进行治疗。

他们答应董事会,如果对莱迪斯的这次治疗不成功,就让他接受“生物疗法”。

这次治疗实际上是成功的,莱迪斯终于从幻想中醒来,恢复了神智,意识到自己不是泰德,而是莱迪斯,那个在德国集中营滥杀战俘、酗酒放纵、疏于照顾家庭、导致妻子精神病发作杀了三个孩子、又杀了妻子的莱迪斯。

这个真相太沉重太痛苦,莱迪斯选择不接受。他假装没有清醒,以证明治疗失败,这样就可以接受前脑叶切除术,可以变成白痴或直接死掉。

他的主治医生在最后一刻意识到了这一点,他试探性地用莱迪斯幻想中的名字“泰德”叫莱迪斯,他没有回答,也没有回头,直直地走向带他去做前脑叶切除术的医生。

他的主治医生含泪目送,没有加以制止。莱迪斯有选择遗忘与死亡的权利。

这个电影相当深刻。精神异常的人犯罪,到底应该算是犯人,还是病人?如果算是犯人,应该如何处置?如果算是病人,又该如何治疗?

丹麦宗教哲学心理学家、诗人,现代存在主义的创始人、现代人本心理学的先驱、患有严重抑郁症的索伦·克尔凯郭尔(Soren Aabye Kierkegaard,1813.5—1855.11),有句名言:

“一个人最大的不幸,就是不知道来自自己心灵的痛苦究竟是病,还是罪。”

而一个社会最大的不幸就是不知道那些病人会不会变成罪人。

脑科学登场

1966年8月1日,美国前海军军人查尔斯·惠特曼(Charles Whitman)在枪杀自己的母亲后,用刀捅死了自己的妻子,之后携带了3把刀、700发子弹和7把枪前往堪萨斯大学奥斯汀分校的一座塔上,枪杀了14人,另外造成超过30人受伤。

惠特曼对自己的暴行感到非常懊悔、震惊,临死前写下遗书,希望科学家对自己的大脑进行研究,看看到底出了什么事。

法医分析发现,惠特曼大脑中靠近杏仁核的区域有一个小肿瘤。精神疾病专家在鉴定报告中写道:“恶性脑瘤可能使得他无法控制自己的情绪和行为。”但是他们表示,这只是推测,给定当时人类对大脑功能的了解,他们无法得出一个明确的结论。

实际上,大脑受损会改变人格这一点,早在十九世纪中期就曾发生过一起足以证明这个观点的案例,只是当时人们没有注意到。

1848年9月的一天,一个名叫菲尼亚斯·盖奇(Phineas P. Gage)的24岁的美国铁路工头发生意外,手中的铁棒被炸飞,从他的左脸颊穿入,经过左眼后方,然后从他的头顶穿了出去,在半空飞了十几米之后落到了地上。

令人惊奇的是,盖奇并没有死,甚至都没有晕倒。他眩晕了几秒,随即就从地上爬了起来,神志清醒地要求别人去帮他叫医生。在哈罗医生的治疗下,虽然盖奇左眼永久失明,但最终出院了,回到铁路公司上班。

然而,人们很快意识到,重新回到他们身边的这个人已经不是从前的那个盖奇了。从前果断精明的他变得反复无常,无法做出正确决策;从前性情温和的他变得粗暴无礼,经常跟人发生争执;从前谨慎节俭的他开始挥霍无度,还沉迷赌博;从前谦恭有礼的他,竟然开始掀路过的妇女的裙摆。最终,铁路公司只好辞退了盖奇。

失去工作的盖奇开始环游新英格兰。由于失去了对金钱的概念,他很快花光了铁路公司给的赔偿金,不得不四处打零工。有一段时间,他在位于纽约的巴纳姆博物馆,靠自己的伤口来赚钱——来参观的游客只要付几美分就可以掀开盖奇头顶的纱布,看到里面抖动着的大脑。

颠沛流离的盖奇最终在智利找到了一份拉四轮马车的工作,他持续干了7年。1860年,他搬离了智利,落脚旧金山,同年5月结束了他不寻常的一生。

盖奇去世时并没有引起什么轰动。直到1966年,哈罗医生重新联系上了盖奇的家人。1967年,在征得其家人的同意后,哈罗医生与其他人一起打开了盖奇的坟墓,取出了他的头颅。从那之后,盖奇的故事才开始真正受到神经学界的重视。目前,他的头颅存放在哈佛大学的博物馆里。

同时期,西班牙神经科学家若泽·曼努埃尔·罗德里格斯·德尔加多(José Manuel Rodríguez Delgado)做了一个很能说明问题的实验。

德尔加多将一个电极埋置在一名女性受试者的杏仁核里。这名受试者本来正在安静地弹着吉他,受到电刺激后,立马停止了演奏,愤怒地将乐器扔掉,捶打周围的墙壁,像发了疯一样。

调控攻击行为的部分神经回路:杏仁核、下丘脑、奖赏中心

显然杏仁核与暴力紧密相关。杏仁核是情绪处理中心,参与情绪的产生以及表达,以及与情绪相关的记忆的形成和保存,尤其是恐惧这种情绪。

恐惧的面部表情图片,会激活杏仁核。杏仁核受损的人,无法识别出那张图片脸上的恐惧。同时,他们也无法再拥有恐惧的感觉,变得极其大胆。

在所有的情绪中,之所以恐惧占据中心位置,是因为恐惧关乎动物的生死。看见天敌或遭遇其他潜在危险时,如果动物没有恐惧的情绪,没有打或逃的应激反应,甚至凑上去看看怎么回事,那么多半死定了。这些动物就没有后代,所以没有恐惧情绪的动物就绝种了。

当然,现在的人类受困于不必要的恐惧情绪,导致各种健康问题,走向另一个极端。

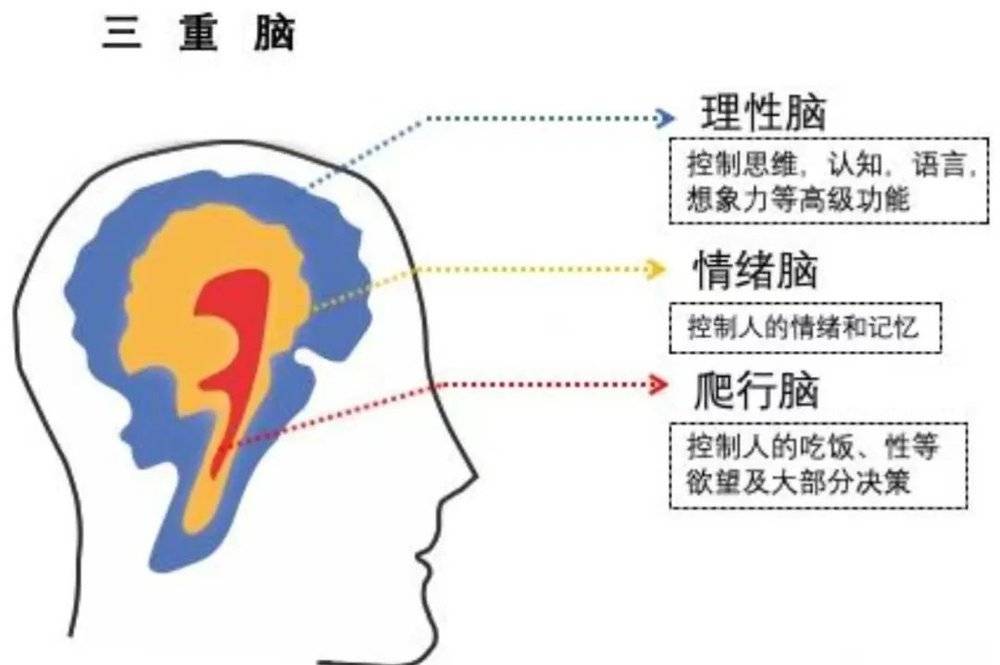

我们来看一下大脑结构,以便了解杏仁核以及后面将提到的其他脑区的大概位置。大脑结构相当复杂,不过我们可以用美国神经科学家Paul D. MacLean于1960年提出的三重脑模型(Triune Brain)来理解,就我们的目的来讲,这个极简有趣的模型足够了。

三重脑模型基于脑结构在进化上出现时间先后,将大脑划分为爬行动物脑(reptilian brain)、古哺乳动物脑(或边缘系统,limbic system)和新哺乳动物脑(或新皮层,neocortex),为了方便记忆,我们可以粗略地记成动物脑、感性脑、理性脑。理性脑是人类区别于其他动物的关键。

从形状来看,三者由底部至头顶,似三个同心圆。我们可以用高尔夫球杆来打比方,杆身是动物脑,杆头是感性脑,杆套是理性脑。

杏仁核就在第二层感性脑,形似杏仁,左右半脑各有一个。杏仁核之所以会激发暴力,是因为它连接并处理着大脑皮层(理性脑)和下丘脑之间的信息,下丘脑也是感性脑的一个组成部分,是内分泌系统和神经系统的中心。

也就是说,理性脑接收到来自杏仁核的信息后做出判断,要么让杏仁核向下丘脑传达发动指令:“给我打!”要么让杏仁核向下丘脑传达指令:“不要打!”

但是如果杏仁核受损,那么它可能就“假传圣旨”,理性脑决定不要打的时候,杏仁核叫下丘脑打,打完理性脑懵圈了。这大概可以解释为什么惠特曼对自己杀人感到莫名其妙。

下丘脑的深处有一个“下丘脑攻击区域”(hypothalamic attack area),这是神经科学家瓦尔特·赫斯(Walter Hess)发现的。

1920年,他在一项动物试验中用电刺激猫,发现只要刺激猫下丘脑的某一固定点,就能使猫表现出遇到狗时那样的攻击行为。试验结果还表明在发生其他难以控制的冲动或行为时,这个区域也会被激活,这些冲动或行为包括性行为、饮食行为等。人类中也有同样的神经结构。

大脑的奖赏中心(包括纹状体和伏隔核等)在攻击行为中也扮演了重要角色。当一只雄鼠成功地把一只闯入者打败后,奖赏中心会分泌大量多巴胺,产生快感,导致它还会不断地进行挑衅并尝试继续与其战斗。但如果用药物阻断这条信号通路,雄鼠就会停止发起攻击。

人类也会从很多攻击行为中获得多巴胺的奖赏,比如上级对下级的控制行为,所以很多人会沉迷于权力,欲罢不能;还有学校里老师对学生的侮辱虐待行为、学生对学生的霸凌行为;甚至残忍的连环暴力犯罪行为,参见美剧《犯罪心理》(不少来自真实案件)。

如何化解攻击冲动?

有一种方法,大家可能已经从1920年赫斯的猫的实验中得到灵感了,赫斯的实验表明,攻击行为和食色行为都由同一个脑区“下丘脑攻击区域”控制。

所以吃好喝好,正常的性生活,对化解攻击冲动十分关键。

一个各方面饥渴的人,相对于一个各方面饱足的人要危险得多。

加州理工学院的神经科学家戴维·安德森(David Anderson)和同事研究了性行为和攻击行为之间的联系。他们发现,爱和恨两种对立的极端行为共享同一条神经回路,爱恨一念间。

从生理学的角度看,性行为和攻击行为存在很多相同的特征,两种行为都能够激发个体强烈的反应,并且只要能完成这两种行为中的任何一种,都可以激活大脑的奖赏系统。在自然界中,性行为和攻击行为是相互联系的,例如雄性动物在交配季节会更富攻击性。

总之,神经科学家们已经知道交配行为和攻击行为都是由下丘脑攻击区域控制,用电刺激这一区域可以引起动物的交配和攻击行为。通过光纤内窥镜的手段激活小鼠的下丘脑细胞,小鼠会产生攻击或者交配行为,而改变神经细胞的放电频率还能切换这两种行为。这些研究可能可以为治疗性瘾之类的疾病提供理论依据和具体方法。

以上讲的是,因为攻击行为与食色均由“下丘脑攻击区域”控制,所以化解攻击冲动的两个办法是食与色。

第三个有效方法是运动,这背后的神经回路和脑科学原理,这里就不讲了。

在奥威尔的小说《1984》里,统治者不允许被统治者吃饱、恋爱、运动,这是很符合脑科学的,如果被统治者通过食物、性欲、运动把攻击性都释放了,那么统治者要他们攻击国内外敌人的时候就没有足够的暴力了。

暴力一定要蓄起来,像蓄洪水一样,然后定向释放。

如果你的目标是相反的,那么就要反其道而行之,让人吃饱,多多运动。对于中学生,显然我们的目标是希望他们安全和平健康地成长,而不是作为“暴力狂人”。所以应该让他们化解攻击冲动。

在化解攻击冲动的三个方法(食物、性欲、运动)中,食物这一项现在不是什么难事了,不过性欲这一项不适合中学生,还好可以运动。如果运动这一项都没有了,那么就有些危险了,因为中学生的大脑还没有完全发育好。

神经科学家们一般认为,平均来讲,人到20岁左右的时候,大脑皮层(理性脑)才能发育完善,所以本来控制攻击冲动的能力就比较弱,如果又没有化解攻击冲动的口子,就很危险了。

是病还是罪?

未成年人暴力犯罪,适用的刑罚与成人不同,要轻得多。这里的逻辑是,因为他们的大脑(主要是理性脑)尚未发育完善,所以犯罪了,等长大一点,大脑发育完善了,就不会犯罪,不会对社会有危害了。

然而这里有一个问题,如果他们犯罪的原因不是大脑尚未发育完善,而是大脑发育异常呢?也就是说,哪怕长大了,他们的大脑和正常成人的大脑还是不一样,还是暴力犯罪会对社会造成危害呢?

德国马德堡大学的精神病学家贝恩哈尔·博格特(Bernhard Bogerts)和同事利用MRI和CT扫描,检测了暴力型和非暴力型罪犯的大脑。他们发现暴力型罪犯会更容易出现大脑异常。

例如,162名暴力型罪犯中有42%的人至少存在一个异常脑区,而在125名非暴力型罪犯中只有26%的人存在异常。在52名普通人中,这个数字是8%。这些异常部位包括前额叶皮层、杏仁核以及其他控制杏仁核和下丘脑的区域。

这样的研究结果挑战了自由意志的传统定义。诚然,人要控制自己的行为,特别是暴力行为,然而这个任务对一个大脑异常的人比对一个大脑正常的人来讲要难得多。如果用同样的要求对待这两种人就不太公平,好比让一个瘸腿的人和一个两条腿正常的人赛跑,跑输了还要惩罚,就很不公平。

而且这里还有个界限的问题,大脑的正常与异常不是一个非黑即白的事情,而是一个光谱,一个分布,到什么程度可以界定为自由意志受到严重影响的那种异常,是一个很棘手的问题。

河南虐杀同学的那三个中学生是大脑发育尚未完善,还是大脑发育异常呢?从情节的恶劣程度来看,极可能是后者。那么他们到底算病人还是犯人还是都是呢?

有一点是肯定的,不管算是哪一类,从社会安全的角度来讲,都需要把他们监禁起来,很可能需要终身监禁,因为他们的大脑假以时日也不太可能发育完善。

那么是否应该判死刑呢?这个问题相当复杂。死刑本身是否应该废除,争议就很大,这三个又是未成年人,这个问题这里就不讨论了。

育儿不仅仅是母亲的责任,是整个社会的责任

开篇讲的扔死孩子的何姓女子又该如何审判?这里需要考虑到育儿压力的问题,人世间有些事情,似乎很容易,因为自古以来无数人都做到了。然而,这些事情并不会因为无数人都做到了,就降低了事情本身的难度。

2019年日剧《坡道上的家》播出后引起强烈反响。女主沙子是个全职新手妈妈,被选为候补陪审员,全程参加一女子“蓄意”杀害自己亲生女儿案的庭审。最终她发现被告美穗其实不是“恶母”,而是长期被丈夫和婆婆精神虐待、被社会欺凌压迫的受害者,她在准备给女儿洗澡时精神恍惚,女婴掉进浴缸,等她回过神来时,已经溺亡了。

沙子在自己的生活中,其实正经历着相似的事情,女儿进入叛逆期,很难管教,丈夫不闻不问,还冷言冷语,婆婆也对她施加冷暴力,沙子完全能够感同身受美穗的心境。

有一次,她惊恐地发现自己竟然起了用枕头捂死女儿的心思。她从小经常做一个梦,梦中她在睡觉,醒来看到母亲拿着一个枕头对着她。她忽然意识到她的母亲也曾经有过同样的冲动。她的母亲很早就离婚了,一个人带大她,对她要求非常苛刻,不管她怎样努力,获得怎样的成绩,都永远不够。她面对的永远是母亲的冷嘲热讽,挖苦打击。

该剧提出了一个尖锐的问题,生儿育女难道只是家庭主妇的职责吗?丧偶式育儿,加上婆婆、母亲等各方面的冷暴力、精神虐待,对家庭主妇造成严重的心理创伤,进而严重影响儿童的健康成长,轻则导致儿童心理疾病,重则死亡。

一个儿童,如果大脑异常,天生有暴力倾向,加上后天变态的养育环境,那么TA几乎很难逃脱长大后成为罪犯的命运。一个社会,如果有大量这样的儿童,那是非常可怕的。

科技是终极解决方案

我们现在的体检可以查出小儿先天性心脏病,及时动手术,就可痊愈。也许不久的将来,我们可以通过头皮脑电(EEG)、大脑扫描等方法,在儿童体检时,识别出大脑异常的个体,然后用药物、精细手术、脑刺激以及其他方法来调控他们的神经回路,预防他们实施暴力行为,确保他们能过上平和安康的生活,也确保他们不对社会造成危害。

至于母亲的心理健康问题,也应该得到同样重视,她们决定了一个社会下一代的质量。

暴力大脑对社会造成了巨大的危害,应该引起大家的重视。最好的解决办法是科技。

也许有一天,暴力大脑这个问题在能够让盲人复明、让瘫痪者重新站立起来的脑机接口公司面前,就是小菜一碟,神经回路调整一下,五分钟就解决了。

从这个角度来讲,马斯克对人类的这个贡献,将比电动车更伟大,比火星基地更现实。

作者简介:曾在复旦学习、任教9年;曾在中欧国际工商学院供职20年。微信个人公众号:无语2022,微信视频号:无语20220425。

本文来自微信公众号:秦朔朋友圈 (ID:qspyq2015),作者:悟00000空