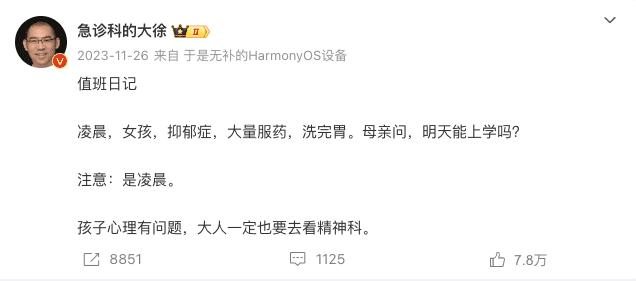

去年 11 月,清华大学附属第一医院急诊科医生徐海军发布一则值班日记:“凌晨,女孩,抑郁症,大量服药,洗完胃。母亲问,明天能上学吗?注意:是凌晨”。

▷ 孩子能不能上学,何以成为一个最重要的问题?

在很多家庭中,“情绪”是一个禁忌词,一个不能容忍的存在,一种无助于解决问题的脆弱。直到孩子情绪崩溃了,不能上学了,才意识到真的出了麻烦。

在抑郁症等精神诊断的背后,我们如何理解一个具体的人?身为父母和师长,怎样才能与一个青春期的孩子好好相处?

我们与心理咨询师严艺家聊了聊。

以下是严艺家的口述,全文八千字。

一个情绪不好的孩子,完全有可能成绩非常好

我经常看到“孩子厌学该怎么办”这样的问题。

每当看到这个问题,我会想:一个厌学的孩子看到这样的问题时心里怎么想?

没有人喜欢被当成一个问题来对待。他们需要很多空间,去谈论他们到底经历了什么,所以我也很难给出一个非常具体的、像说明书一样的方案,只要做到这样万事 OK。那样可能会失去很多人与人之间非常多元的、复杂的元素。

我最近在不同地方谈到,孩子不是“问题”。

因为很多时候我发现,坐在心理咨询室内的孩子,他们自我认同为“一个问题”。

他们谈的永远都是:我这周有什么做得不好。过了一阵你发现了一些 unspoken(未被言说的部分):他做得好的部分是从来不谈的。

他在无意识中认同着爸妈,认为自己是一个需要被解决的问题,而不是一个可以被完整看到的人。他作为一个“二维的问题”出现在你的面前,而不是作为一个“三维的、立体的人”。

我们如何在这个家庭养育(或者说心理治疗)中,把一个人的三维性还给他,而不是将其看成是一个二维符号,是很重要的工作。

我们这个行业都知道,牛津、剑桥,每年大一新生崩溃的都很多。这个崩溃是指:孩子都能进牛津剑桥了,他还说“我不要去上学”。这可能是一个我们今天在关心中小学生厌学、拒学现象时,难以想象的状态。人们普遍感到困惑:你都考上牛津剑桥了,你还有什么好忍受不了的?还有什么好崩溃的?

这让我想起一句网络梗:“宁可在宝马车上哭,也不要在自行车后座笑”。大家觉得如果你挣钱多,至少难过的时候可以跑去日本泡温泉,而不是坐在马路牙子上抱着一个啤酒瓶嗷嗷哭。我觉得这里面有很多偏见、刻板印象,甚至是傲慢。

我们要认清的是:一个情绪不好的孩子,完全有可能成绩非常好。因为情绪和自我功能是两个层面的事情,当然它们是互相影响的。

我爸爸其实也是一个心理治疗师。他从 90 年代开始在上海个人执业,也会见一些青少年个案。在我童年的记忆当中,我觉得会来见心理治疗师的,很多都是我们过去说的“问题少年”。比如考不上大学的,或者说老师看着头疼的,但包括我在内不少同行的一线工作经验是,从东方到西方,来心理治疗室里的孩子,很多都是大众口中的好孩子。他们看起来什么都很好,学校活动成绩样样好,可是他们依旧会有心理状况。

100 个孩子有 100 种抑郁症

也许一些孩子来做心理咨询之前,已经确诊了抑郁症。诊断当然有价值,它帮助我们更好地理解一个人到底在经历什么。但某种程度上,诊断又会消灭掉很多个体化的部分。

当一个有抑郁症的孩子来到心理咨询室,我的脑海中并不会浮现 DSM(注:美国精神疾病诊断的主要准则)的那些标准,而是问孩子:是否能帮助我了解下,抑郁症对你而言是一种怎样的体验?

你会听到,每个人在这方面的叙事非常不一样。你会发现,100 个孩子有 100 种抑郁症。作为心理咨询师,穿越诊断和标签去关怀每个具体个体,是很重要的。

家长带着一个厌学的孩子来,想要孩子回归学校,这是一个非常合理的目标,我完全尊重。但同时我会告诉他们,孩子不是一个问题,孩子是一个完整的人。

我们如果抱着解决问题的态度去对待你的孩子,他作为人的那一部分依旧被忽略,那些问题可能还是会出现,但在我们在把孩子看成一个人,去完整地理解的过程中,很多时候问题会自然而然地消失。但是把孩子当成一个人的这个旅途,是不会结束的。

我们需要看到孩子当下的症状,是否是希望帮助这个家庭达成一些什么新的东西?这样东西是这个家庭曾经缺失的、扭曲的,或者是从来没有人意识到过的吗?

孩子们总是在无意识层面“忠于父母”

我在很多家庭中都会看到这样一种模式:孩子在无意识层面忠于父母。被讨厌的东西,也是最忠诚的。

在心理治疗室,我们不仅要听双方(孩子和家长)说了什么,我们也在听,双方没说什么。

比如当一个父母说自己很辛苦,我在想他没说的是什么?他不断地说我付出很多,那是不是有一部分的“恨”没有被表达?也许他为这个孩子付出那么多,并不是心甘情愿的。其实他也有很多个人抱负没有实现?

我也经常发现,当一个孩子控诉父母的某些行为时,自己也会无意识地加入那些行为——虽然很多孩子非常不愿意承认这一点,我大概率也不会直接跟孩子这么讲——比如说有的孩子会说爸妈靠不住,我交代他们什么事情,他们永远都当耳边风忘记,要么执行打折扣,结果你发现这样的一个孩子来见咨询师时,不是迟到就是忘记。你说这里面是不是有一个非常大的忠诚和认同存在?这部分是他没有说,但我要去听见的。

我不一定会用非常直白的方式说,“你看你跟你爸妈不是一样吗”?那崩了,治疗是进行不下去的。但是我得去理解如此缠绕的关系背后,究竟有哪些东西,他们其实是彼此认同的。

很多时候,在我们看来非常不舒服的亲子关系的一些特质,也有可能是一个硬币的两面。

比如一个孩子抱怨父母苛刻、要求很高,但当孩子在学校遇到一些困难,来到心理治疗室的时候,他坐在你面前说,我觉得我太蠢了,我太傻了,我怎么会犯这样的错误?我真的是一无是处。这时候你会看到,他其实是在霸凌他自己。这一部分被父母霸凌的东西,已经非常深刻地内化到了他心里。意识层面,他知道那是不对的,这不是我想要的,但在无意识层面非常忠诚。

还有一些情况,孩子受不了强势的妈妈(这里还有性别视角,就不展开了),但有可能这个孩子自己长大的时候也是非常强势的。他会去不顾一切地争取很多东西、掌控局面。那你说这个强势里面有没有爱在?当然是有的,它不仅有爱,有认同,还有传承——但我们很少会从语言中听到这些,这些情感只在暗处涌动。冰冻三尺非一日之寒,这也是青少年工作起来比较困难的部分。

爱中有恨,这是大部分成熟关系的状态

在精神分析中,有个术语叫 equilibrium,意为“动态的平衡”。如果我们能建立起一种新的动态平衡,在这个平衡体系当中,大家都可以找到一个自己舒服的位置,这是比较好的状态。

那什么是不舒服的位置?

我们想象一下,如果一个妈妈为了孩子放弃了自己所有的生活、娱乐、工作,全身心扑在孩子身上。孩子到了青春期时,可能会有很强的愤恨感(resentment),青少年可能会有很大的动力说“你不要来管我”。

这种愤恨感有时会非常强烈,甚至可能在孩子身上表现为一种自毁倾向——他觉得父母对我那么不好,如果我考上了好学校,岂不是太便宜你们了?

当这种冲突发生,孩子不舒服,妈妈也不舒服。她觉得我为你付出了那么多,为什么你还要把我推走,她可能看不到孩子在这个年龄阶段需要成为他自己。有一个无微不至的什么都管的妈妈,对青少年来说是一种非常吞没性的体验。

如果在这个过程中,母亲和孩子一直纠结于谁对谁错,这个争执是没有终点的。需要有第三方,比如家人、朋友或心理治疗师能够帮助他们看到各自的需求。

很多时候,当孩子来到我们这儿的时候,他们是带着很多的焦虑。而我们的工作是去看到他们的 need(需求)的是什么,包括父母的 need (需求)是什么。

可能这个妈妈在咨询过程中,也会发现自己其实对孩子有很多恨,也会对孩子有嫉妒的感觉。

这是可以理解的。因为当母亲处于失去很多东西的状况时,孩子是蓬勃向上发展的。这种落差感对一个妈妈来说也会非常强烈。如果她没有一个空间去谈论这些情感,她就会被这些情感驱使着,一次又一次做出伤害孩子的事,或者不停碎碎念。

但如果这个妈妈能有一个空间去看到,自己对孩子有恨,但她依旧很爱孩子——就像孩子对自己有恨,但并不意味着孩子不爱你。那也许,感情的浓度就能达到一个相对平衡的位置。

爱里有恨、恨里有爱,这是大部分成熟的关系会有的状态,也是很多青少年从一个完全未成年的状态转化为成人的状态,心智从分裂走向整合的必经过程。

在这个过程里,我并不是去告诉妈妈,你的孩子在这样、是那样,而是让这个妈妈去体验自己被听见、被看见、被允许、被接纳、被支持是一种什么样的感觉。

我还会允许这个妈妈表达对治疗师的不满、不认同。她可能会说,我觉得你刚才说的是不对的。我觉得当一个来访者愿意这样表达时,其实是创造了大量工作的空间。因为她会有空间去感受:当我和另一个人不一样的时候,那是一种怎样的体验?

别做“只对孩子好奇”的父母

很多孩子到了青春期时,容易把“差异”体验成一种“攻击”。觉得如果你跟我想得不一样,你就是在攻击我,所以会强烈地表达对父母的不满。

这在我们上网的时候也很多见——对,不只是青少年。比如我喜欢一部电影,而你不喜欢,我就认为你在攻击我。所以怎么样把“差异”理解为是“差异”,而不是一种攻击,其实是很多家长、青少年包括没有孩子的人都需要去做的功课。

大部分父母面对这样的情感也会不知所措。你看,这么用心养育的一个孩子,对自己有那么强烈的情感——我自己也是妈妈,要是有天孩子对我表达不满,我心里肯定会难过。

但对于这种难过,我们还要保留一部分的好奇。难过里面,是内疚还是愤怒、恐惧还是尴尬、是羞耻还是后悔?你看,一个小小的难过背后,可能包括很多的情感,它对每个人来说也非常不一样。

如果一个父母能够在难过的时候,对自己依旧保有好奇,保留一部分思考的空间(比如问问自己,我到底为什么而难过?我难过的时候想做什么,觉得什么样的事情还是克制住自己不去做?),他就不太会在当下,把“难过”快速转化成一个“炸弹”丢出去。

在心理咨询中,有一个词叫做“行动化”,或者说“付诸行动”。当负面情绪像一个巨大的球朝我们滚来,如果我们没有保留一部分思考空间,第一反应就是把它给“打回去”,这就会对关系造成负面影响。

心理咨询也好,第三方支持性关系也好,都是在创造一个空间,能够让那种不舒服的感觉在那待一会、想一想、聊一聊,让你不用把那个炸弹第一时间丢出去。或者说,你本来打算丢一个“原子弹”,但现在可以丢一个小小的“手榴弹”,这也是一种进步。

所以我觉得,如果一个父母对自己不好奇,只对孩子好奇,还是非常机械化的。这也是为什么很多时候我非常愿意去做父母支持工作,我希望帮助爸爸妈妈在经历那些难过的时候,有一个空间可以让他在难过之余依旧感受到,即使我对自己感觉不好,我依旧是可以被倾听、被好好对待、被理解、被好奇的。这种体验,会让他们长出一些新的自我功能。

对孩子多一点 OTT,对自己也多一点 OTT

在工作中,我与青少年工作的方法主要可被概括为:OTT。这三个词来源于《儿童青少年心理治疗》这本书,意思是观察(observe)、思考(think)、交流(talk)。

在我的日常生活里,接受分析本身就是一种 OTT 体验。比如我和分析师说,今晚就是累得不想工作了。就好比一个孩子说今天不想做作业,如果家长回应“你必须得做,因为作为学生这是你的功课”;或者“你是一个成年人,得为自己负责,你再怎么着都得打起精神去工作”——这就不是一个 OTT 的过程,而是一个发号施令的、被 judge(评判)的过程,也可以说它是一个被规训的过程。

但如果我们使用 OTT 方法,会发生什么?

治疗师可能会说:那你能不能跟我聊一聊,你不想工作的时候在琢磨些什么?你不想工作的时候,你的感觉是怎么样的,你的身体的体验是怎么样?你是想躺着、坐着、站着、出去玩,还是怎么着,你在那个时候特别想干什么?

然后我们慢慢聊这一部分。聊着聊着,他说:你有没有想过,可能你平时每天都在忙着照顾很多人,照顾你的孩子,照顾你个案里的孩子,但你自己心里也有个小孩子需要被照顾。那谁来照顾你那个心里面的小孩子?

分析师提了一个问题。他甚至并没有提供一个方案,他并没有说谁来照顾你的这个部分。当然我知道,当他看到这个部分的时候,他就是在照顾我,这是一种非常无言的照顾。

所以接受精神分析这件事,很大程度上是帮我制造了一部分思考空间。让我有第三方的视角,思考原来这是我正在经历的事情,原来这是我不舒服的原因,这是为什么我没有办法定下心来做事情的原因。

这就是一个 OTT 过程,它给你创造出来的这一部分的空间去“允许自己没那么好,也没关系”。当然并不是说咱们彻底摆烂,而是在这个过程里面,你去更多认识你自己,去知道这个背后究竟发生了什么。

青春期会痛苦,但承受痛苦并不是一个活该的过程

有人说,青春期本来就很痛苦啊。

我前阵子录播客的时候还讲了一个新的概念叫 Teenism(对青少年的偏见),叫做:认为青少年的“不正常”是正常的。包括我自己曾经也有这种倾向。

但这是种偏见,它会让我们忽略孩子行为背后的痛苦。比如我们觉得青少年大吼大叫很正常,对父母忤逆很正常,但这样的观念可能会让我们失去真正了解他们的一个窗口,失去了解“当他大吼大叫的时候,他在经历什么”的机会。

承受痛苦并不是一个活该的过程。当我们“假定”一个孩子在青春期一定会经历痛苦时,这个假定已经在剥夺他接受帮助的可能性。

虽然心理治疗并不能帮助他们达到一种不可能的幸福的状态,但它能够让孩子在带着一些问题的情况下,耐受住问题同时朝前发展。而发展本身,反过来也会把他带到一个更有主观能动性的人生阶段,给他们解决问题,也创造更多的空间。

心理治疗的确是一种帮助。但我现在越来越觉得,对于很多青少年来说,哪怕只是跟一个“好客体”建立过一次关系,都非常有意义。

即使是不那么长程的工作,只要这个客体带给了孩子一种全新的人生体验,他就会知道,世界上原来我是可以被这么理解的。哪怕一次谈话都可以,因为青少年的吸收性心智是非常好的,改变可能会发生得很快。

回顾我自己的青春期,在特别难的时候,我会跟学校心理老师聊一聊。这种聊一聊可能也就一两次。但就是这一两次,他那种基本的善意,其实伴随了我很多年。

所以这个好客体并不一定是心理治疗师。老师、社工,甚至是生活中的一个陌生人、一个姐姐,一个亲戚或长辈,都有可能起到这样的作用。它是我们每个人在日常中都可以去成为的。

孩子需要一个可以感知他内心的“存在”

那怎么样做,才能成为一个安全的、值得相信的父母?

我不知道。

如果我提供一个回答,就是掉入了机械化的陷阱。很多时候我们期待有理想父母和孩子的模版,但如果真的提供了那样一个答案,它有可能变成另一种霸权。

如果一定要说,“温和的好奇”非常重要。这也是《儿童青少年心理治疗》这本书反复强调的,但它并不是一种权威式的解读。

作为一个心理从业者,我对自己的孩子,也有很多的“不知道”。

我跟自家孩子说,我很少在社交媒体上提你们,不是因为我觉得你们不够好,拿不出手或者怎么样。你们对我来说足够好,但我不希望因为妈妈是一个心理治疗师,你们就必须做(或者不做)什么。

我希望尽可能给孩子创造一个自由生长的空间,允许孩子可以做自己。提供任何一种“标准答案”,都是在人为地制造一些阻碍。阻碍父母去看见自己的孩子是怎么样的,也阻碍他们去看见自己是什么。

我觉得大家对于标准的渴望背后,是特别无助的感觉。

很多人觉得心理治疗是听大道理去的,其实并不。《儿童青少年心理治疗》里面提到一种非常治疗性的体验,叫“跟孩子真实地在一起”,在情感上同频。

所谓情感上的同频,就好比一个婴儿饿了,妈妈知道他饿,就会说:宝宝你饿了是不是?而不是:你等一等,妈妈在忙;你怎么可以哭?你作为一个小宝宝怎么这么不乖?后面这三种状态,两个人是不是就在很不一样的频道上面?

孩子真正需要的,是一个可以感知到他内心的“存在”。

比如你很生气的时候,你分别给 10 个朋友打电话,每个人的反应都不一样。你可能理智上承认那些讲道理的朋友说得对,但你很快想把电话挂掉。

你最愿意跟谁继续聊下去?往往是那些陪着你一起骂的人。这个叫做“在一起”。我前两天看到网上有一个段子说,找三个小时的治疗师,还不如拖着朋友说 30 分钟别人的坏话。这就是一个很典型的在一起的示范。

但是,父母的角色跟朋友又非常不一样。

父母要有代际边界感。父母要意识到,如果你真的把孩子当成一个无话不谈的朋友,孩子就失去了有必要比他高一点点的父母。但我们说的“高出一点点”并不是权力、权威的意思,而是说:代际边界对于孩子是一种保护,孩子需要知道我的父母有能力去面对一些他们自己的问题。

如果父母把孩子完全当朋友,无话不谈,我觉得也挺可怕的。有一些孩子在我微博评论区留言,他们说自己曾经被父母当成完全的朋友,他们说受够了,特别不想听父母跟自己谈心,精神压力很大。

这些父母可能觉得,我是在帮助孩子认识社会,所以才把我找工作的事、家里缺钱的事都跟孩子讲。父母可能对孩子很友善,从来不打骂孩子,但这种没有边界的分享其实对孩子来说很困扰。

因为他们没有意识到,一个 14 岁的人和一个 30、40 岁的人应对压力的途径是完全不一样的。我们可以花点钱去喝一杯,跟朋友聊一聊,吐个槽就没了,14 岁的孩子能干什么?当他过多地听到你的压力,对他来讲就非常的 over(过头)。

但评论区也有截然相反的声音。一些家长很愤怒,说家长也是人,怎么就不能有负面情绪?

当时我回复其中一个家长:我并没有表示“家长不能哭”,但如果你要在家里哭, 记得把门关上。

就是我给的回答。把门关上这个小小的动作,其实就是在维护代际的边界。作为一个大人,我需要学会自己去解决问题,而不是把孩子变成我的心理治疗师来解决我的问题。所以这样的一个小小的把门带上的动作, 就是一个父母可以为孩子去做的,稍微有点代际边界感的事情——而不是把门敞着,让孩子看到你崩溃的样子。

所以我并不认同父母要做孩子 100% 的朋友。的确需要像朋友一样的友善和关心,但父母也要意识到,这跟朋友的关系不一样。

再一次,这是一个 difference(差异)。能不能认识到这一部分差异,能不能把“父母的角色”和“朋友的角色”区分开,这种心理功能也非常重要。

从表面来看,青春期的确有很多破坏性的东西,但它也是一个张力特别强的阶段。

我其实发自内心地喜欢每一个跟我工作的孩子。这种喜欢是指:不管他在外部世界制造了多大的麻烦,我始终觉得他们内在有一些非常有能量的东西。如果有人能帮助青少年认识到那些有能量的部分,可能到了三四十岁,这部分能量可以在他们身上发挥很大的作用。

我现在越来越觉得,养育是一件终身大事。

从一个发展心理的角度来说,其实我们每一个人都不断地在做自己人生过去的功课。

不管你有没有孩子,我们终身都在养育我们自己。这种养育的概念,比如我们如何对自己好奇,如何对自己温柔一点、耐心一点,也是一门很大的学问。

本文来自微信公众号:简单心理 (ID:jdxl2000),作者:严艺家,编辑:江湖边