在中国,三天不学习,不知别人讲什么。最近很多人在学习一个新概念,叫新质生产力。

经济学家将其解释为全要素生产率,这个概念有些抽象,非经济学人士可能不太理解。

本文以新质生产力为切入点阐述经济学是如何解释经济增长的,以及未来中国经济增长靠什么。

一、中国经济是如何增长的?

说到新质生产力,我们就会想到“旧”的生产力。什么是“旧”的生产力?

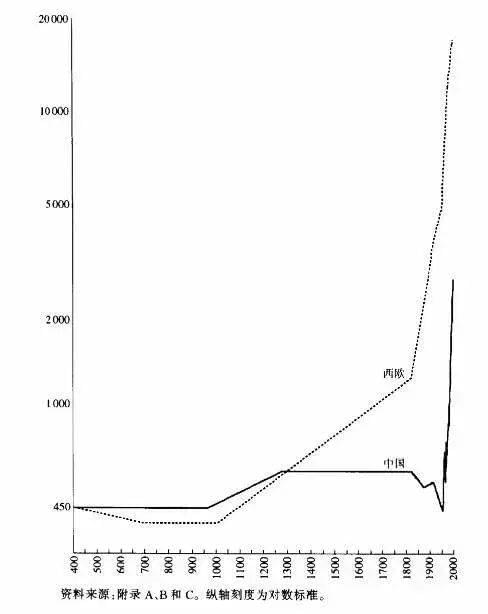

我们可以从经济增长理论的角度,看经济学家是如何解释经济增长的。经济史学家安格斯·麦迪森通过计量分析发现,公元第一个千年里西欧经济几乎没有增长。公元元年人均GDP为450国际元,公元1000年反而下降到400元,年均复合增长率下降0.01%。麦迪森发现,日本、西方后裔国、拉美、东欧、俄国以及中国也属类似情况,第一个千年里世界年均经济增长率为0%。这被称为“千年停滞”,后经马尔萨斯解释后被称为“马尔萨斯陷阱”。

400年~1998年西欧与中国人均GDP比较

不过,公元第二个千年世界经济逐步增长,1820年后快速增长。西欧率先打破“千年停滞”,经济和人口从1000年开始增长,到14世纪人均GDP超过中国。从1000年到1820年,西欧年均复合增长率上升到0.14%,世界年均复合增长率上升到0.17%,人均收入提高了50%。

1820年后,世界经济“垂直”拉升。从1820年到1999年,西欧人均GDP年均复合增长率达到1.51%;世界人均收入增长了8.5倍左右,世界人口增长了5.6倍左右[1]。麦迪森因此得出与库兹涅茨不同的结论,他把1000~1820年这个时期称为“原始资本主义”时期。

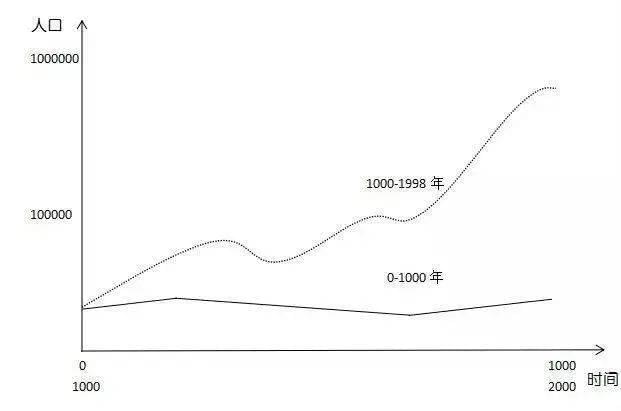

西欧人口变化的两千年比较

大约在15、16世纪,西欧经济(财富)持续增长,并冲击着维系了千年的等级社会,平民通过手工业和贸易跃升为富人、新贵,这引起了欧洲贵族学者的关注。后来被称为重商主义学者以及魁奈、杜尔哥、休谟、亚当·斯密等学者研究财富是什么、是如何增长的,进而催生了现代经济学。斯密远赴法国考察时,杜尔哥撰写的《关于财富的形成和分配的考察》对其影响大。回到苏格兰十年后,斯密撰写了《国富论》,其全名就是“国民财富的性质和原因的研究”。

斯密用劳动价值论理解财富,用劳动分工和自由市场解释经济增长。斯密之后,李嘉图、小密尔等古典政治经济学家形成了一套解释经济增长的范式,即资源要素的市场配置。

古典主义经济增长模型探索的是经济增长跟劳动力、资本的关系,当时的经济学家从劳动力的增长和资本的积累两个角度来解释经济增长。比如,一家工厂如何提高产出?可以增加工人,也可以增加设备(资本),工人和设备增加产出扩大。

西欧人口增长和经济增长几乎是同步的。公元第一个千年,西欧人口从2470万人增长到2540万人,1000年时间人口仅增加70万人。公元1000年后人口开始增加,到1820年西欧人口规模达1.329亿人,期间人口年均复合增长率上升到0.2%。1820年后人口快速增加,到1998年期间人口年均复合增长率达到0.6%。

人口大规模增长,其中一个重要原因是死亡率大幅度下降。公元1000年时,世界人均寿命只有24岁左右,三分之一的婴儿在出生第一年死去。到1820年,仅提高到26岁;到1999年达到66岁。

在古代,人口是经济增长最重要“资源”。所谓“人多力量大”,不论是君主制国家,还是宗族、家庭,都在努力发展人口,进而“开疆拓土”。不过,到底是人口增长带来经济的增长,还是经济增长带来人口的增加,经济学家对此有争议。

公元1000年后,随着人口增加,人均GDP为何上升?这说明劳动生产率在提升。经济效率是如何上升的?

古典政治经济学家的解释是资本的积累。比如,一家纺织工厂有10个人,只有1台设备,工厂主赚钱后买了9台设备,一人一台设备,劳动生产率提升。

早期重商主义者将金银视为资本,认为发展单向贸易,多出口少进口,赚取顺差积累资本。结果,西班牙的“价格革命”宣告这种保护主义破产。斯密、李嘉图等古典政治经济学家都倡导节俭,主张提高储蓄率,储蓄进而转化为投资,最终提高劳动生产率。

顺带说一句,古典政治经济学家用劳动力和资本解释经济增长,同时使用劳动价值论,这个给这门学科的发展埋下伏笔。马克思将劳动力和资本对立起来,并在劳动价值论基础发展出剥削理论——资本家榨取工人的剩余价值。经济学家为此打了100多年的嘴仗,如今少部分国家仍纠缠于此。

我们从劳动力和资本的要素角度,看过去几十年中国经济是如何增长的。

改革开放后,中国经济持续快速增长是自由市场启动与发展的结果,是国内廉价劳动力及土地资源,与国际资本及技术,在自由市场的配置下形成了高效率,推动了经济增长。

先看劳动力。中国在1965年到1975年出现了一波“婴儿潮”,他们正好在八九十年代成为了青年劳动力。同时,数亿农村人口转移到城市,进入工厂工作,成为出口和经济增长的重要力量。如今,中国纺织服装、箱包、鞋靴、塑料制品、玩具等7大类劳动密集型产品在国际市场的份额上仍达30%左右。

再看资本。中国改革开放早期资本匮乏,80年代初港资给内地带来了第一批资本,接着90年代美资大举进入,2001年“入世”后全球资本蜂拥而至,加上国内几十年累积的资本(极高储蓄率)反复持续投入到制造业、基建和房地产中,推动经济快速增长。外资大量进入中国,带来了大量先进的设备、流水线,中国在短短30多年里建立了全球完整的产业链。

不管是欧美国家,还是转轨国家,劳动力的增加和资本的积累是其经济腾飞的两大关键要素。美国经济史学家罗斯托提出起飞理论,他认为经济起飞需要具备几个条件,其中包括生产性投资率提高,占国民收入的比例提高到10%以上——依赖于吸引外资和高储蓄率;发展制造业——依赖于丰富廉价的劳动力和土地资源。

古典政治经济学家对经济增长的解释,可以理解为“传统增长方式”,基于劳动力增加和资本积累的经济增长,同样可以理解为“旧”的生产力。

那么,什么是新的生产力?

二、全要素生产率为何下降?

上个世纪50年代,美国经济学家索洛使用新古典主义分析框架研究美国经济增长时发现,1909年至1949年间资本积累只能解释美国人均产出增长的不到13%。其余部分可归因于其他因素。除了劳动力和资本带来的经济增长外,还有额外的“剩余”。这部分剩余被称为“索洛残余”或叫“索洛残差”。后来经论证,索洛残差是由技术进步和人力资本增加带来的增长。这部分增长率因此被称为技术进步率。但是,由于技术进步带来的增长,跟劳动力和资本的投入又分不开,因此经济学家通常将其称之为全要素生产率(TFP)。

这在今天不难理解。例如,一家工厂,假如不增加工人和设备的情况下,如何提高产出?可以培训工人,提高工人的熟练度和技术水平,进而提高劳动效率。还可以改进设备,提高设备效率。总之,通过知识积累、技术进步来提高经济效率。

索洛残差的发现重新打开了研究经济增长的天窗,经济学家开始从全要素生产率的角度研究和解释经济增长。同时,新制度经济学又以制度变迁来解释技术创新。到80年代,罗默、卢卡斯分别提出内生增长理论和人力资本理论,经济增长理论走向成熟。

根据格罗宁根大学的数据,按照固定不变价格测算的美国全要素生产率从1954年开始持续上升,其中60年代和80、90年代增长较快,2008年金融危机后有所下降。去年下半年又快速反弹,第四季度生产率折合年率为3.2%,前季度修正后为4.9%。疫情期间的设备更新可能推动了全要素生产率的提升。另外,生成式AI革命可能推动未来全球全要素生产率的提升。

我们回到中国,为什么现在中国提出新质生产力,重视全要素生产率?

过去中国经济高增长是转轨国家的一种特殊事件,接下来经济潜在增速递减是一个趋势。当前,中国处于新旧动能转换、经济转型升级的关键时期。

旧的生产力,即前面分析的劳动力增加和资本积累都遇到挑战。在“人达峰”后,劳动力数量将持续减少,人口红利逐步下降,劳动密集型产业的竞争优势也将下降,同时人口老龄化、少子化倾向加剧,养老负担增加。

中国人口红利逐渐下降

如今,中国不缺资本,反而出现资本过剩。2023年12月末,人民币存款余额284.26万亿元,同比增长10%。全年人民币存款增加25.74万亿元,其中住户存款增加16.67万亿元。由于投资收益率持续下降,市场投资信心不足,家庭和企业大规模储蓄,而极高的储蓄难以转为投资。

另外,自2015年以来,地方政府大规模借专项债和城投债投资,开发商大规模借债投资房地产,宏观杠杆率和债务风险偏高。

当前,中国经济需要立新破旧,摆脱高债务的房地产发展模式,提高全要素生产率。经济增长方式从过去的大规模数量积累到高质量发展,产业结构需要从过去的劳动密集型、资本密集型升级为技术密集型,发展新能源、新基建、新制造、新材料,包括人工智能、生物制药、量子科技、商业航天、低空经济等产业。这就是提高新质生产力的基本方向。

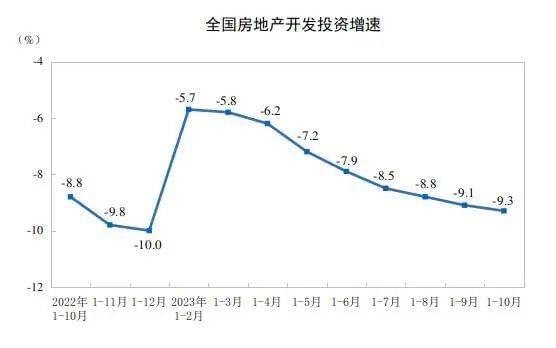

数据显示,2023年,全国房地产开发投资同比下降9.6%,占全部投资的比重比上年下降1个百分点,比2021年下降5个百分点;而高技术产业投资同比增速达到10.3%,占全部投资的比重比上年提高0.7个百分点;高技术制造业投资9.9%,占制造业投资的比重比上年提高0.8个百分点;高技术服务业投资同比增速11.4%,占服务业投资的比重比上年提高0.4个百分点。

2023年1~10月份,全国房地产开发投资95922亿元,同比下降9.3%

不过,自2008年以来中国全要素生产率持续下降。根据格罗宁根大学的数据,中国1957~1977年间全要素生产率年平均为-1.25%,改革开放以来TFP增长的由负转正、并有所上升。不过,2008年金融危机后,全要素生产率没有增长,反而有所下降。首都经济贸易大学陈彦斌教授等测算发现,2008~2022年中国全要素生产率增速均值为1.2%,相比1978~2007年增速均值下降了1.5个百分点[2]。

为什么中国持续投资新技术、新产业,而全要素生产率反而下降?如何才能提高全要素生产率?

需求不足是抑制全要素生产率提升的一个重要原因。

自2008年金融危机以来,中国经济开始出现需求不足的问题,不过这一问题因2015年~2019年棚改货币化刺激的房地产投资和消费大增所忽略,以及被出口的繁荣所遮蔽。2020年开始,出口经历高增长后下降,国内消费需求不足凸显,民间投资增速下降,产能利用率降低,房地产和制造业产能过剩,市场价格下跌,产出缺口扩大。

数据显示,2008~2022年产出缺口均值为-0.4%,而1978~2007年的产出缺口均值基本为0。在需求不足的情况下,大量资本投入,但利用并不充分。2023年,全国规模以上工业产能利用率为75.1%,恢复到2017年的水平,但距离2008年前还有5个百分点的缺口。

投资是延迟的消费,如果缺乏充分的最终消费,大量的投资会导致投资收益率下降,甚至浪费,最终无法转化为全要素生产率。

该如何提高全要素生产率和新质生产力?

三、该如何提高新质生产力?

提升新质生产力和高质量发展,需要转换观念,尊重市场规律,不能为技术升级而投新技术,为产业转型投资新产业。除了大量投资新技术、新产业外,我们还需在市场、消费和制度三个方面努力:

一是全面发展自由市场、深度融入全球化。

技术革命,不是技术本身、产业本身的革命,而是整个经济系统的革命,是市场相关产业及其密集的技术达到临界点,并在自由市场的有效配置下形成了效率革命。提高全要素生产率,不仅要发展技术产业,还需要全面发展市场,发展各行各业,包括文化、娱乐、教育、金融、知识服务等等。

先进技术投资是长周期、高风险的投资。谁来投?政府投资也面临这种风险?怎么办?这就需要金融市场。金融市场通过一轮二轮三轮以及最终上市来给项目提供长期资金,最关键的是金融市场在其中分散、转移和有效地分配风险,企业家专注经营,工程师专心研发。

金融市场是合约密集型市场,整个市场由无数犬牙交错的合约组成,并对相应的权益和责任进行约定。金融市场想要健康发展,律师、审计、会计、媒体等知识服务市场也必须繁荣。

如今,顶尖技术都是全球化精密协作的结果,全球最顶尖的技术一定来自国际市场。我们需要深度融入全球化。什么叫深度融入全球化?除了商品贸易,还包括金融贸易、技术协作、信息互通、规则共建。

其实,只要保持资本、人才、信息等跨境自由流通,我们就能够参与到全球技术分工之中,获得先进的技术成果。实际上,现在硅谷不少华人留学生正在深度参与到AI革命中。

二是提高家庭收入、提振家庭消费。

很多人不明白技术创新跟消费有什么关系。经济学家强调怎么把储蓄转化为投资,他们将最终消费视为“消耗”。其实,消费是对人的投资,所有对物的投资,最终都要通过对人的投资来实现。土地、设备、股票、信息不会产生价值,根本上是人的创造提高了要素的价值。

现实中,我们看不到一个消费低迷、技术顶尖的国家。反过来,如果消费低迷,对新技术的需求不足,技术自然无法进步。如果需求不足,企业和政府依然持续大规模投资新技术,定然导致亏损,且不可持续,最终抑制全要素生产率。

如果技术是星辰,消费就是大海,只有庞大的消费市场才能孕育出大海。只有消费繁荣,娱乐、游戏、餐饮、旅游、教育等各行各业才能深入发展,才能推动上游基础科学、原材料技术和高端制造技术的进步。

发达的基础科学、原材料技术和高端制造技术,成为各类先进的技术不可或缺的拼图。如果制造不好水、眼镜、味精、游戏等消费品,也就无法制造出顶级芯片。中国互联网企业一大优势是消费应用,中国需要支持外卖、打车等消费应用,节省用户交易费用,促进消费繁荣。促进消费繁荣,就是促进技术进步。当然,我说过,消费不等于胡吃海喝,消费也是一种投资,也有亏损,交给市场个体把握。

提振消费的关键就是提高普通家庭收入。财政支出应该从基建和技术投资转向家庭福利,多用在人身上,少用在物身上。只要家庭收入上升、消费市场繁荣,新技术、新产业水到渠成。

三是制度改革、思想革新。

技术创新不是平白无故的,是制度创新和思想进步的结果。如果把制度、思想视为一种市场,那么制度和思想也是技术产业链分工中不可或缺的组成部分。

技术投资需要金融市场融资,金融市场又是契约密集型行业,契约需要法律保护。我们需要通过制度改革形成一系列完整的法律系统,能够保护私人产权、企业家的经营权、融资权以及自由。

这就是很多人讲的生产关系。有新质生产力,就要有新质生产关系。是什么是新质生产关系?什么样的生产关系才能促进新质生产力?所谓生产关系就是人与人之间的关系,以及相应的制度安排。其实,任何促进生产力的生产关系,都是平等与自由的关系。这也是最近200多年经济增长和人类文明的重要原因。这就是价值观的力量。

新制度经济学家认为,没有个人财产权,就没有自由和平等。要需要通过制度改革构建一整套完整独立的司法体系,尤其是严格的产权制度安排和保护,以确保人(机构)与人(机构)之间的平等与自由,消除压迫、剥削和特权。

同时,个人产权还具有激励性。经济学家周其仁当年下放到黑龙江农场,他观察到,当地农民在生产队和自留地里的行为完全不同,在自留地里“磨洋工”不见了[3]。同样的土地、同样的人,行为为何差异巨大,自留地为何有效率?

个人产权的激励性来自其根本的合法性。生命权是最初始的个人财产权,身体所延伸之物即劳动所得,自然也是其个人产权。市场是个人初始产权的延伸,反对市场相当于反对生命权和自由。所以,需要建立独立的司法体系,有效地保护企业家和每个人的财产权、经营权以及一切权利与自由不受任何个人、机构的侵犯。

可见,合法性即激励性;价值观即生产力。

参考文献:

【1】世界经济千年史,安格斯·麦迪森著,伍晓鹰、许宪春、叶燕斐、施发启译,北京大学出版社,2003年11月;

【2】提高全要素生产率的政策选择,陈彦斌、谭涵予,中国金融,2023年第12期;

【3】自由何价?——悼念米尔顿·弗里德曼,周其仁,经济观察报,2006年11月。

本文来自微信公众号:赛格大道(ID:saigedashu),作者:清和