自习像是一个稍带学生气的说法,对大多数人来说,自习始于义务教育阶段。那时候,自习和语文数学一样,是一节课。

离开了学校,没有了固定的桌椅,处理的事也开始不止学习。“自习”像一滴油彩坠入水中,向四面八方散射。

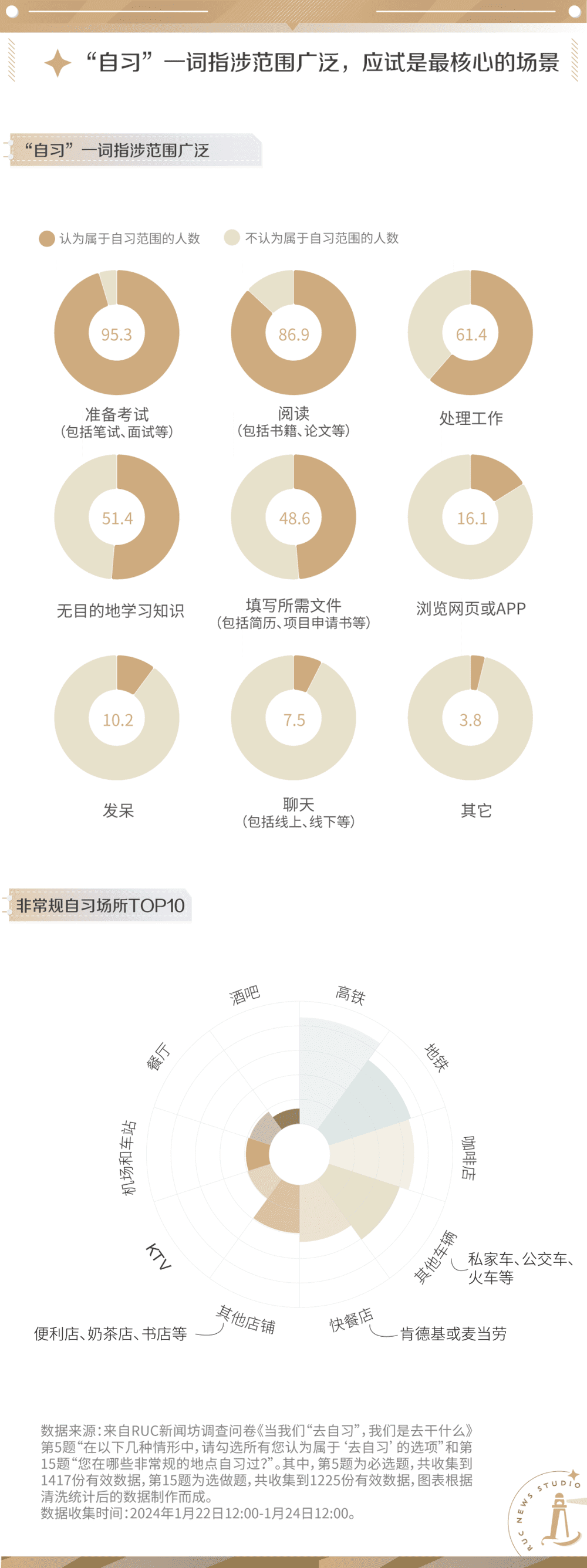

我们回收了1417份关于“自习”的有效问卷,其中,准备考试(95.3%)、阅读(86.9%)和处理工作(61.4%)三种情形,被最多的人确认为“自习”。也有不少人认为发呆、聊天、观察人类,也在自习的范畴之中。

所以,当你说“我去自习了”,约等于说“我失陪了”“我还有事”“我找地方坐会儿”,或许约等于什么也没说。

不仅是内涵层面的泛化,自习也已经成为公共空间中的常见景观。咖啡店、高铁站,甚至KTV、酒吧……桌椅都会长出许多埋头做事的人。自习的需求被商家们灵敏地捕捉,创造出专属的场所:线上线下的自习室向处于不同阶段的人们敞开,为他们提供一张安静的书桌。

我们更好奇“自习经济”之外的故事。当自习成为一种日常安排,将会如何改变一个人的生活,甚至形塑感官和心灵。除了问卷,我们还与六位填写问卷的深度自习者聊了聊。

自习需要的,不止一张安静的书桌

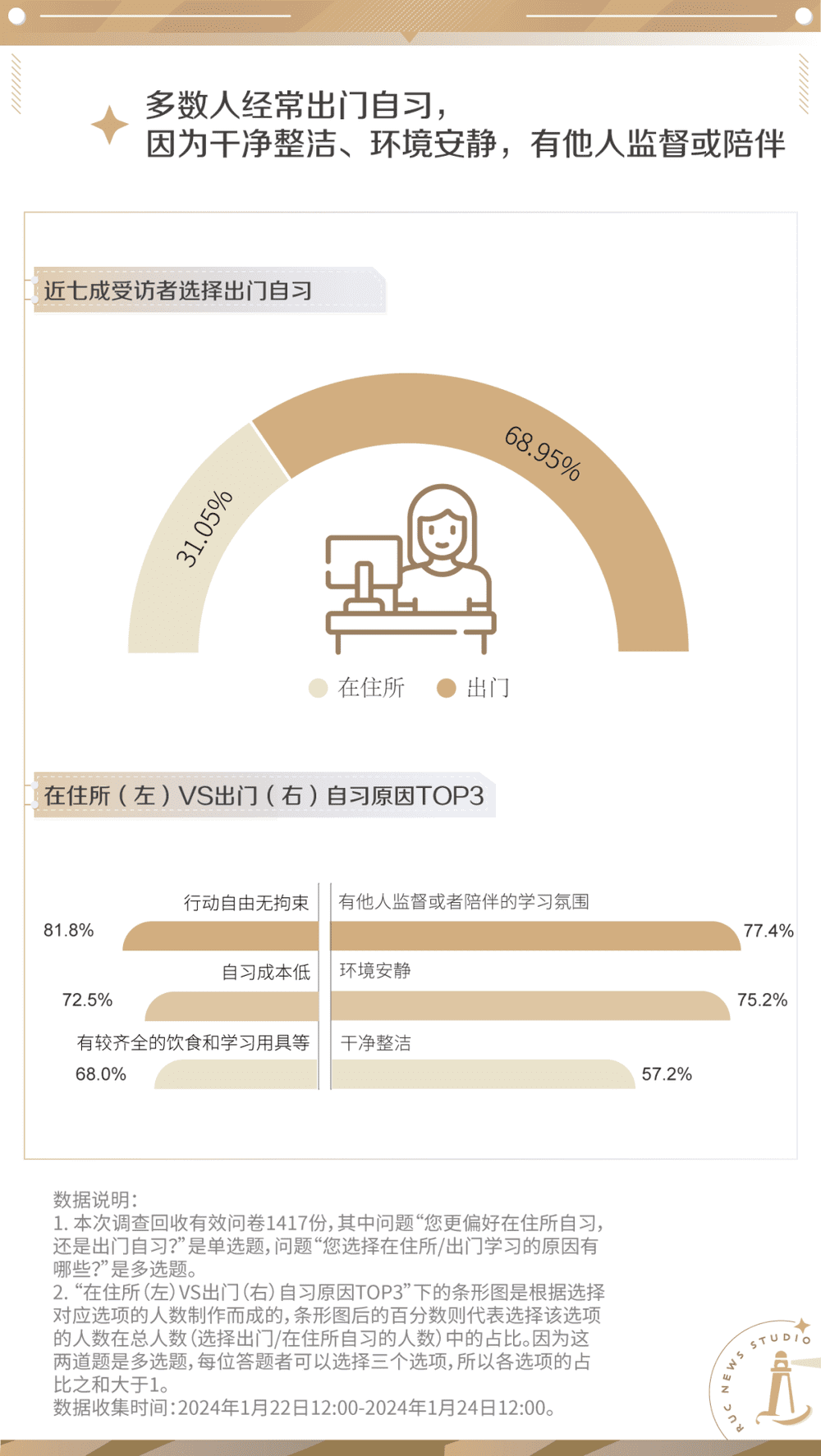

近七成的自习者都选择走出门去,离开熟悉的居所。

当需要坐下来静心做点事,温暖的住所很容易滋生干扰项。如今在企事业单位工作的受访者Helena说:“床就在离你不远的地方,手机、电视、游戏机伸手可得,想做点什么的门槛很低。榨杯果汁、做杯咖啡、收拾屋子……你随时可以打乱自己的安排。”

Helena给出的另一条必须出门的原因是,熟悉固定的环境容易阻滞灵感,“换个环境,感官受到的刺激会比较多,将身体调整到了一个接受未知的状态,会更容易迸发新思路。”

出门是一种与琐事切割的决心,也是一种督促和暗示。被裁员后正在求职的陈雯雯总是需要找地方准备笔试面试、完善简历,她觉得“出来这一趟挺不容易的,背着挺重的书包,公交十几分钟才有一趟,一路奔波挺累的。这个成本促使自己要好好学,好好利用时间。”

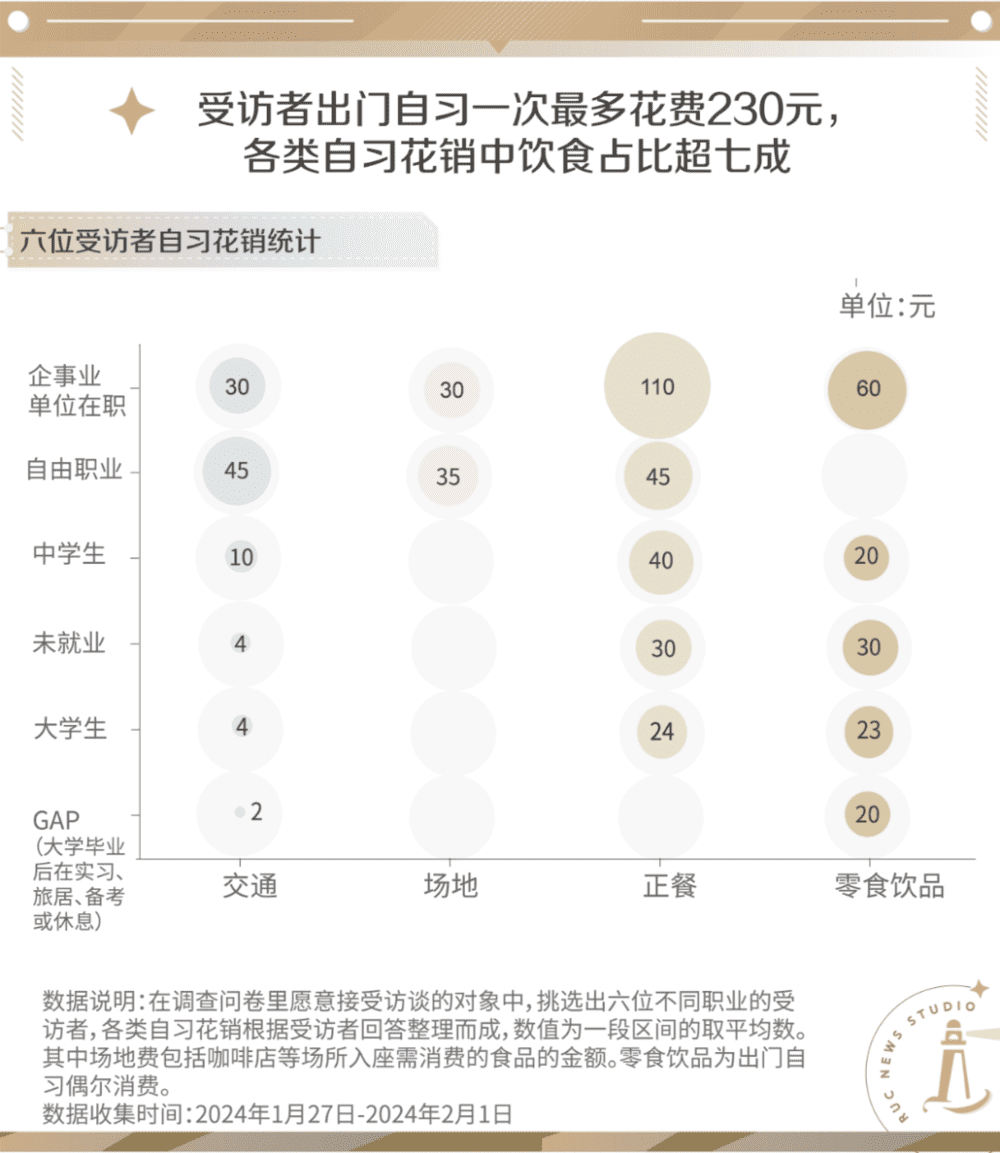

更显见的成本则是出门带来的花销。根据受访者们出门自习的开支来看,正餐和零食饮料往往是大头。

有的花销并非不可避免或缩减,但在专心做事的前后总是更想要犒赏自己:“确实是在自习的时候,会下意识觉得挺累的,想找个好点的菜馆,午饭标准就会比平时高一点。”Helena说。

除了花钱,身处一个公共空间中,还需要考虑到更多现实的麻烦。比如忘带东西,需要寻找适口的食物、可及的热水和方便干净的厕所,以及考虑上厕所时怎么保管自己的物品……

自习是一种智识上的劳动,但身体会提醒你,生存还需要的诸多冗杂的条件,你并非你想象得那样一往无前。

当我坐下,所有的一切都向我涌来

好几位资深自习者都提到了这样的感受:当一些娱乐被迫关闭,感官反而更灵敏了。外物在开始学习/工作的那一刻被突然放大。

正在求职空档期的勺子在自习时,会格外留意窗外的光线,会厌倦一把椅子,会突然想听歌或突然不想;Helena的脑海里会回放昨天干的蠢事、前年说的蠢话、需要取快递和中午想吃的餐厅;大学生苹果有她独特的启动仪式:“我一定要打满一壶冷热适中的好水上楼(自习)”,因为她深谙自己身上的墨菲定律,“虽然带了水也未必喝,但如果不带水一定会渴。”

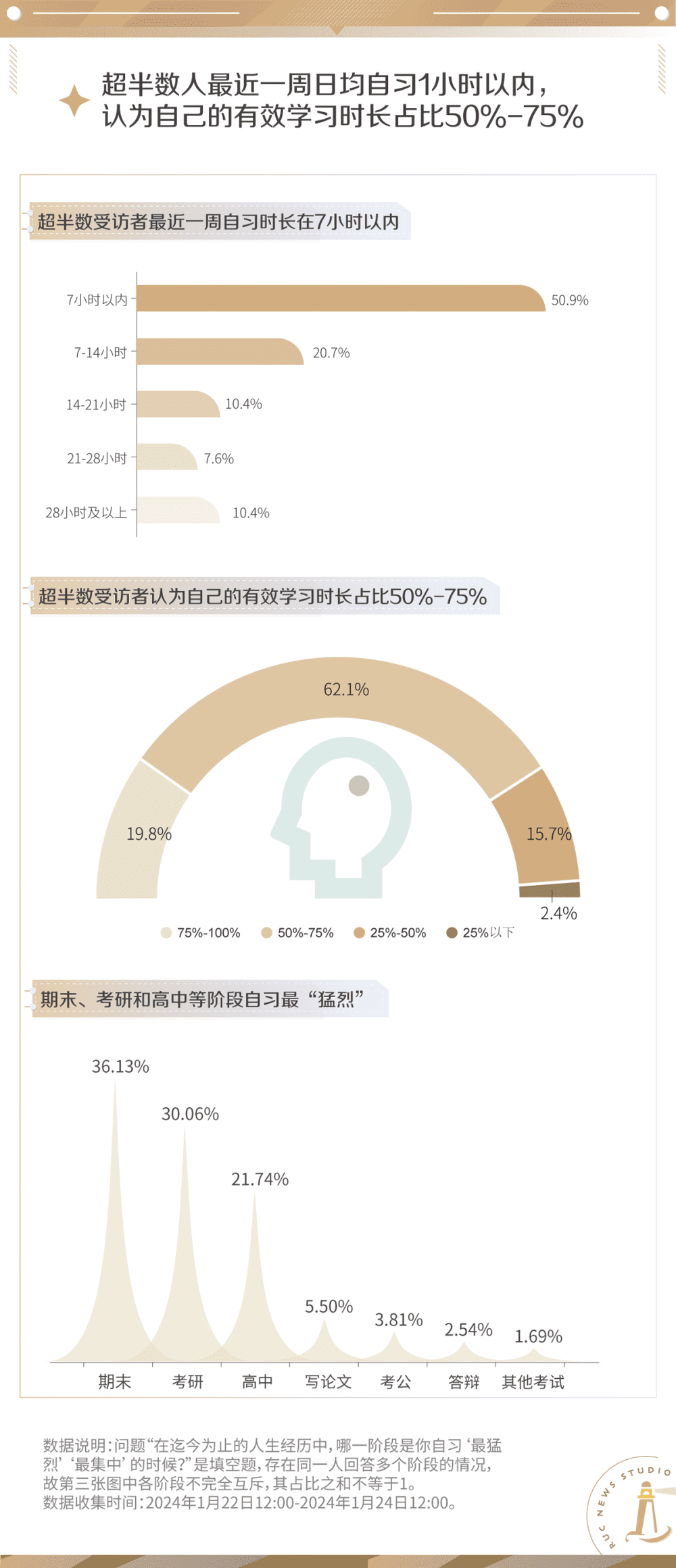

如果功利地计算效率,有62.1%的受访者都认为,自己有效自习的时间占50%~75%。

期末周来临、考研、备战高考、写论文……是受访者们回忆中“自习最猛烈”的阶段。

苹果说,deadline(截止日期)宛如闯关游戏中不断迫近的墙,在它即将把自己推下去之时,正是最容易进入深度学习之时。“一小时干了平时四小时都没干出来的事情”,当她在危急时刻狂读文献并想出了一个很棒的选题,“我心说天哪,我好像有点进入心流了。”

“进入心流”无疑是自习中的巅峰体验,心理学家米哈里·契克森米哈赖将心流定义为“一种将个体注意力完全投注在某活动上的感觉”。在脑与心极度专注下,会同时产生高度兴奋与充实感[1]。

而这样的时刻总是可遇而不可求,尤其是在日复一日的自习中,进入心流的阈值会不断升高。

正在读博的小河已经经历了四年高强度的自习生活,而在大多数日子都是进展寥寥。“有一次在咖啡店坐下后,我在连接蓝牙耳机这件事上耗费了至少20分钟。我会沮丧地想,隔绝噪音真的如此重要吗?只有耳机里响起音乐我才能启动吗?”

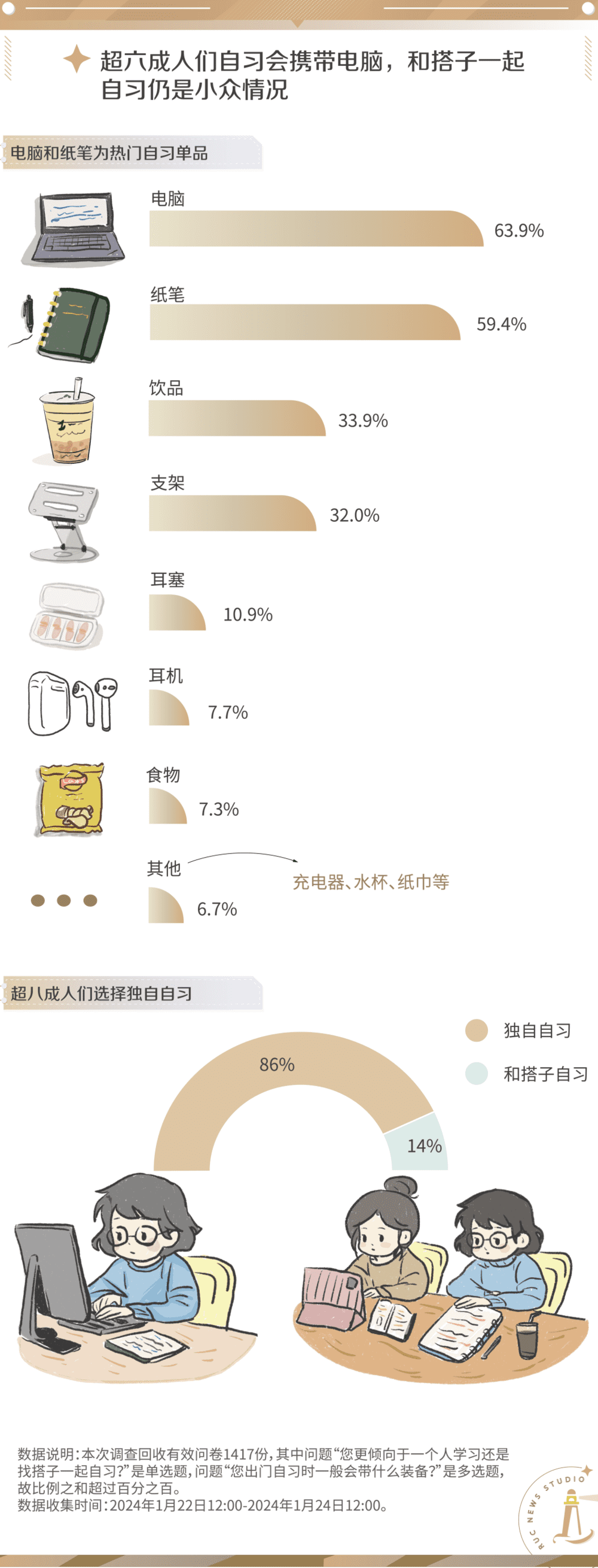

63.9%的受访者和小河一样,将电脑视为外置的器官。如果带了电脑,又会衍生出电脑支架、耳机、充电器、鼠标等“电脑伴侣”。这些设备固然优化了自习的体验,但给它们提前充电,一一放入背包,再拿出来逐个连接等琐事,在情绪低落或意志不坚时都能成为最后一根稻草。

有86%的受访者选择了独自而非结伴自习,但上文“出门自习的理由”一问中,有77.4%的人选择了“有他人监督或者陪伴的学习氛围”——相比于找搭子增加社交负担,自习者们更需要的只是感知到他者的在场。

有学者在考察线上直播间后指出,自习虽然在英语中被称为“independent study(独立学习)”或“Learn by oneself(靠自己学习)”,但却有着很强的社会性[2]。另有学者发现,中国的教育体制下的学生,习惯于一种高自我监控、低显性互动、重共同在场的“集体性个人学习” [3]。

无论如何,与陌生人呆在一起,或许能让人不至于陷入孤绝、自我放逐。

陈雯雯说:“当听到周围有翻书或打字的声音,我就会警醒自己不能老看手机。”而勺子觉得“当自己没干成什么有些焦虑时,瞄到身边有人在懈怠时,就会松口气。”

几年前,中学生悠悠曾在社区图书馆碰见过一个人,“连续几天,在我喜欢坐的位置附近,有一个人也总在那里。慢慢感觉有点好奇,又有点想熟悉。有一天,他主动写了个纸条过来,内容记不太清了,上面还夹了一颗糖。”那时候她还没有手机,也没加上微信。后来疫情开始了,她再没去过那个图书馆。

当有更大的任务横亘在前,人和人的相遇便像下午总会停在窗前的一朵云,淡淡的轻轻的。

小河在星巴克也有一位最熟悉的陌生人,“她每天坐在长桌另一侧的位置,因为那把椅子不会晃动,而且下面有充电口。我知道她也知道我的存在,但没有互相问候。我们像是深海里的鱼,即便相对,目光也会投向两侧。”

“开始自习”,是值得纪念的人生时刻

大多数人在义务教育阶段就被告知了什么是自习,但当这些自习者们被问及“你何时开始了真正的自习”,答案各异却有着相似性:在漫长岁月中摸索,他们一次次地教会自己应当如何自习。

勺子意识到自己“开始自习”的瞬间在高二。她无意中在网上看到了一个名叫“学校不教的学习方法”的专栏,她在这里看到了更好的学习方法,“此前只觉得学校老师教的有些不对劲,不舒服,但是说不上来”。她开始跟着网站一点点尝试。高三的冲刺阶段,她向班主任申请回家自习,自己安排每天的复习计划。她说变化发生于“愿意接受和自己经验不符的内容,看看它们有没有道理”的时刻。

这个瞬间也可能发生在对学习偶像祛魅,或摆脱某种“科学学习法”的时刻。

悠悠曾用“挑战一天学习10个小时”“挑战衡水作息”这样的短视频来激励自己,“看完之后会有负罪感,觉得要好好学习”,但现在,她发现那种即时的激情并不能永续,“就跟肾上腺素一样,然后一会儿就没了”。勺子用过好几个市面上流行的时间管理软件管理自己,但在一次次实践后,她确信计时性质的学习不太符合学习习惯。“有时我可能学半小时要写点心得,有时我又可能学一两个小时不停。我还是喜欢随心学、自己学。”

有时,改变发生于剧烈的外部冲击。进入大学后,宣纸感受到“自主学习”这一能力的重要性急剧上升,“而习惯了被下达任务的我在这样的情况下却迟迟没有学会自己给自己下达任务。我不清楚怎么做才是最优的选项、不明白我该选择什么舍弃什么、也不具备促使甚至强制自己完成任务的意志力。”在痛苦、迷茫、无序和低效中,她摸索着自救。

这种震动在Helena初到美国时也有。在截然不同的文化环境中,她放弃了寻找“相同的人”,学着更多与自己相处。

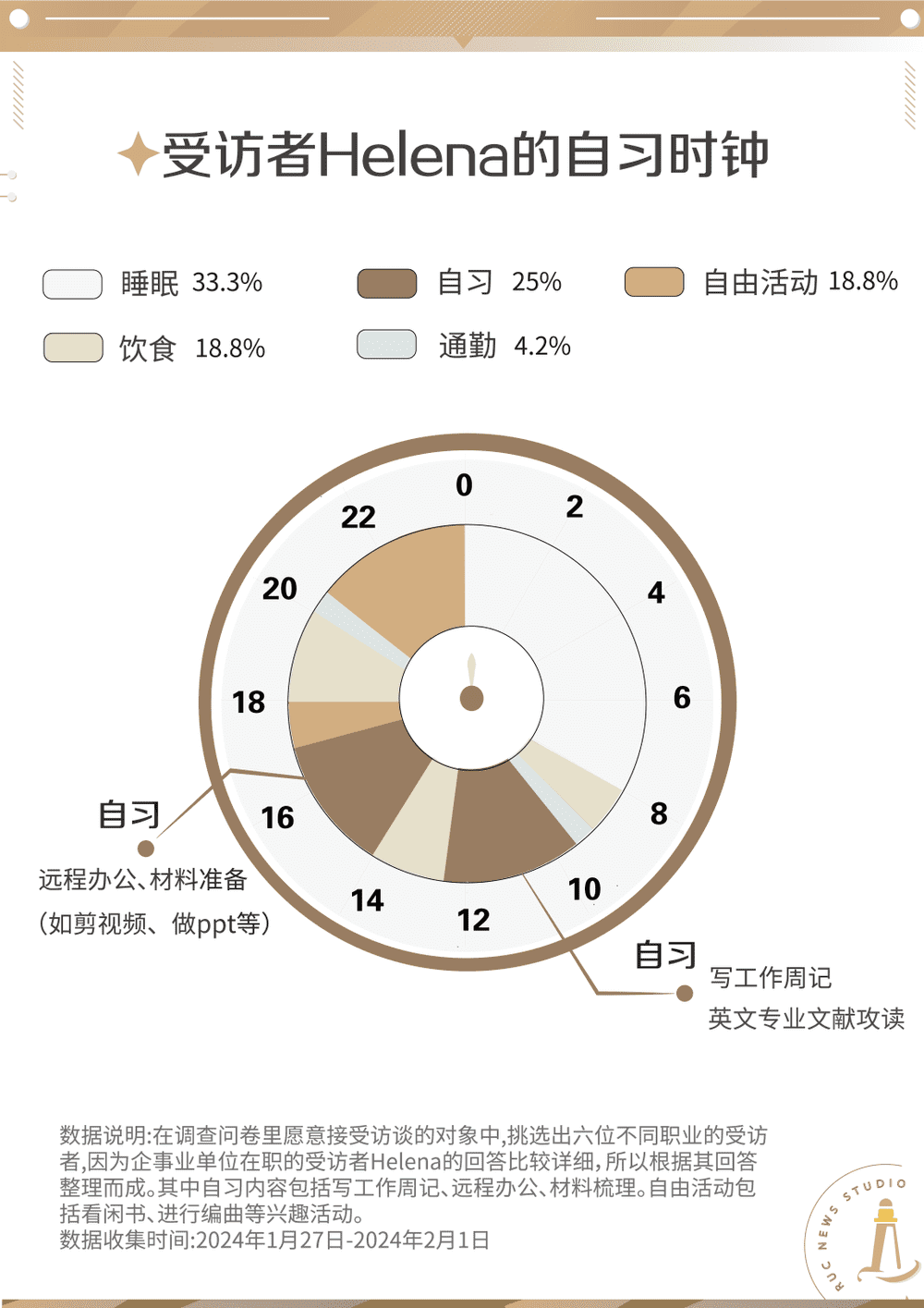

在最近的一天里,她早上九点前往附近的图书馆,开始写工作周记、攻读英文文献,在午餐后远程办公、准备材料,还看了一小时闲书。在晚间,她用骰子决定了兴趣学习的内容——那天是编曲。

她用几个词来描述自己的生活状态:晴耕雨读,一日一作,及时行乐。“我觉得自习是与自己对话的过程。”

如开头所言,自习一词的使用情境正被不断拓宽,若非特地问起,或许它只是一段绵延而不起眼的时光,而非那些顿悟的时刻。

学习是太复杂的概念,总是很难清晰地分辨,哪些时候是生计与生活使然,哪些时候又是纯粹的自发自主。但这种混淆一点也不要紧,因为无论攀登或遨游,都能看得见风景。

当你说“我去自习了”,虽然不能知晓你究竟去干什么事,但我们都知道,那一定是好的事情。

注:文中Helena、勺子、苹果、小河、悠悠为化名

参考文献

[1](美)契克森米哈赖 Csikszentmihalyi, Mihaly. (2017). 心流:最优体验心理学. 中信出版社.

[2]王文智, 陶阳, & 贺宁芝. (2022). 媒介化时代的自主学习——对自习直播的在线民族志考察. 教育发展研究, 42(12), 23-29.

[3]朱旭东.(2020).集体性个人学习:中国教室里发生的独特学习.课程.教材.教法(02),35-42+105.

本文来自微信公众号:RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi),作者:人大新闻系,数据收集与分析:陈烛、葛书润、江雪、余婉遥、禹琳,可视化:陈烛、江雪、余婉遥、禹琳,手绘:史静怡,文案:葛书润,美编:禹琳,统筹:禹琳