这两年,求助玄学的人越来越多了。

“在上进与上岸中,我选择上香。”人们一边戴着雍和宫排队四小时起买到的手串,一边在卧佛寺求offer。仔细研究着星座、塔罗、八字所推算出来的日运、周运和年运,遇到“大吉”能开心很久,遇到“大凶”就再来一次。

玄学,宛如一种心理诊疗技术,安定着现代社会中每一个摇摇欲坠的灵魂。

也许你还从亲朋好友那里听到过,隔壁街上的某某先生特别灵,遇到什么问题可以去找他算算。虽然我们从小接受的是唯物主义教育,但祈求好运好像与此并不冲突。

摄影师蒋磊磊身边就有这样一位据说很“灵”的风水先生。初中时,蒋磊磊迷迷糊糊地被家人带着在风水师面前拜了“干爹”,直到大学毕业后才知道,这样做的目的是保佑他学业进步。

2019年,在征得干爹同意后,蒋磊磊开始拍摄他作为风水师工作的日常:他们一起到有钱人家的豪宅看过风水,进深山为企业家看过阴宅,见过以家庭为单位经营的寺庙,也在神像下吃过酒席,在庙门口跟无偿在这里服务的大姐们跳过交谊舞。

蒋磊磊拍摄传统民间信仰的摄影作品得到了玛格南摄影基金会的支持。5年间,透过三万多张照片,蒋磊磊跟这位神秘的“干爹”建立了更亲密的关系,也对家中父母长辈的精神信仰有了新的感受。他注意到,每到过年,母亲在佛像前为他祈祷的时间越来越长;他也理解了曾经作为神婆的奶奶,尽管对方早已去世。

“有些事情已经超越了迷信,对我来说,它是亲情、是家人之间强烈的关系纽带”

以下根据他的讲述整理。

*文章中有大量摄影照片,音频能展示的内容有限,完整内容请大家阅读文章。

有事问神明

刚开始被父母带着去拜干爹的时候,我没想到这个人后来的职业道路会从汉中到北京再到澳门,甚至去到了泰国。每次他在朋友圈展示自己一趟又挣到多少钱时,我都怀疑自己是不是该转行,不要拜干爹,改拜师父吧。

大多数时候,来找他看风水的情况是突发的。

比如说最近的一次我跟他去见了一位老太太。老太太家楼下也摆放着神位,之前是附近有名的神婆,不做这行之后感觉身体不太舒服,就请我干爹去给她看看是不是神位摆放的问题。

风水师干爹家的顶楼摆放着许多神像。

那天,我干爹带去了一个很大的纸人,看着还挺吓人,老太太坐在窗户前,干爹在她面前烧香化裱,纸灰飘满了整个屋子,干爹嘴里念叨着“神手一到百病消”。

这里提到的“裱”大家过年的时候应该都看到过,是一种黄色的纸,特别轻薄。有习俗说,如果大年三十在财神爷面前烧裱,纸灰飞得很高,说明来年财运会很旺。

最后,干爹把纸人烧了。整套仪式完成后,干爹跟老太太说:“你也要去看看医生,喝点药。”潜台词是,如果感觉不舒服,自己也要多注意身体。

干爹提醒老太太多注意身体。

干爹平常总是和和气气的,给人看风水时穿着比较日常,不过他会带很多手串、戒指。听他说,这些都价值不菲。在拍摄中,我也跟着干爹见过其他风水师,他们中有些习惯穿着道教服饰,看上去十分“专业”。

前两位是我遇到的其他风水师,最后一张是正在看罗盘的风水师干爹。

风水师也是有等级的。他们中一部分是跟道观里的道士拜师学艺,另一部分属于家族传承,所以他们会称呼道士师父或祖师爷,这就能看出一种等级。至于技术的高低更多是体现在收费上。如果大家觉得你很灵,收的钱自然会高一些,如果是刚出道,收的钱就少。

这行没有大家想象中那么超脱,反而相当世俗,毕竟每天来找他们的人也都是“俗人”——要么希望满足自己的欲望、要么希望解决眼前的困难。

去庙里祈福的人会把钱放在神像手里。

有一次,我陪着干爹去深山里给人看阴宅。对方提前给到了自己的姓名、生辰八字、家庭情况、诉求。接着,风水师会拿罗盘实地勘探,“寻龙千万看缠山,一重缠是一重关”,寻龙诀里说到的看山系、水系跟这也有些关系。

干爹在山中看“龙穴”。

根据干爹的说法,看风水一般是先看大的外部环境,“前山后山、左山右山、龙穴煞水”,然后再看微观,“拨煞、纳水、定向”。

总而言之,有他们自己一套传下来的逻辑。等寻到龙穴,把阴宅安置在这里,相当于“可以将祖上的积累通过龙脉输送给后代”。

从高处拍摄的山峦。

那天去山里,他指着远处,“这个山是两条龙盘在一起,那是龙头,这是龙尾”,我们又绕着山走了一圈,看了看方向,接着他确定好一个位置,告诉对方可以选在此处。不到两个小时,收费6888元,客户也不觉得贵。

我观察到,在找风水师看风水的人中比较典型的是两种人。一种是有钱人,他们在意风水,希望通过一些方法把资源传递给下一代。那些人家里房子很大,看着风水师办仪式时,表情都很淡然,并不怀疑,也没有特别在意。

另一种是生活得很苦的人,他们想要改变命运,但好像可以做的很有限,只能寻求靠玄学改命。

有一次,我们去到一个女人家中,她家很小,她一直双手合十盯着我干爹,仿佛在盯着一尊佛像,脸上是不安与虔诚糅杂在一起的复杂表情。我不记得她具体遭遇了什么不幸,但那个表情让我很受触动。

后来干爹给她做完了一系列法事,响了铃铛,甩了卦象,女人的表情明显舒畅很多。

“风水师也得操心孩子学习”

上次回老家拍摄干爹时,无意中聊起他的孩子,干爹对我说:“我女儿15岁了,正好是她出生那年,你来认的干爹。”我才惊觉,我们已经认识15年了。

记得当时我初三,过完年,我妈神神叨叨拉着我说要去见一个人。去的路上,才发现我妈也不认识这个人,她甚至不知道这人具体住在哪里。

一路上,仿佛卧底接头一般,我们到了汉中市城区的一个城中村里。村口有一家卖纸蜡裱的店铺,我妈神神秘秘上去问老板:“你知不知道这里有个算命的?”

等到了干爹家门口,是干爹的母亲给我们开的门。不知道是不是一种行业话术,我们分明没有见过,但她好像认识我们、知道我们要来,热情地邀请我们进去坐。

当时他们家是自建楼,大概五六层。五层的房间里放了一些神像,还有一台彩电,正在播放道教宣传片。他们在聊天,我一直在看电视。接着,他把我们带到顶楼,那是一个三角形的空间,黄色的白炽灯显得有些昏暗。因为他长期在里面烧纸烧香,墙壁都是黑色的,角落里都是神像。仪式中,他点燃了好多裱,然后拿着在我身边转圈,口中念念有词。

当时我还不会摄影,但这个令人晕头转向的场景一直存在我脑海里。说实话,我当时有点想笑,但又觉得不能笑,这似乎是一件很严肃的事情。

掷筊是一种人与神灵沟通请示的方式。

后来才知道,妈妈带我去拜干爹主要是为了让我学业进步,能考上一个好大学。同样,干爹有很多干儿子。

在拍摄中,我感觉干爹一家跟其他普通家庭也没什么不同。他们很操心孩子的学习,不想让孩子沉迷电子产品。他家老二刚上幼儿园,比较调皮,饭桌上常常看到他苦口婆心让孩子不要挑食。

在观察他的日常生活时,我有时会忘记他是一个风水师,他也正在面对很现实的问题。

神人之家

在拍摄风水师的过程中,我从没有期待过遇到什么神秘事件。生活中,我是连恐怖片都不看的人,但我从小就对传统民间信仰充满好奇。

从我有记忆以来,我奶奶就是神婆。父母在外卖凉皮,我和姐姐跟爷爷奶奶一起生活过几年。爷爷奶奶家住的是土房子,堂屋中间摆着神位,我常看奶奶在堂屋给人做法。

那些人不都是同村的,有的大老远过来,提着鸡、猪肉、白砂糖来让我奶奶看风水。问过对方的名字、住址、生辰八字之后,奶奶就在堂屋里点上香,对着神位唱起来,特别神秘。奶奶让我不要坐在堂屋中间看,会挡住神仙的去路,但我太好奇了,每次坐在角落看,奶奶就不说我了。

奶奶是文盲,不会画符,总是爷爷帮忙,根据符咒要达到的不同目的,在一张长方形的黄纸上,用红色的墨水,写上神官的名字和各种图案。

开始拍摄这个主题后,跟家人聊天,我才知道身为知识分子的爷爷最开始是拒绝的。后来他发现这件事似乎对当事人有帮助,才愿意帮忙。

后来见到干爹画符。

等上学之后,我学了一些科学道理,却还在不懂事的年纪,奶奶是神婆这件事就变得尴尬而丢人了。村里人会拿奶奶的事嘲笑我,当时的同学们也觉得我很奇怪。

离开爷爷奶奶后,我一直跟着爸妈生活,但这样的生活也并不稳定。

我们老家基本上所有外出务工的人都是卖凉皮的,村子里那些两三层的自建房几乎都靠凉皮生意建起来,我妈常说,我是凉皮养大的。

那个年代,城市建设如火如荼,有时候遇上拆迁,不管之前生意多好也得换地方,九年义务制教育我一共换过9所学校,跟着爸妈去过北京、太原、内蒙古、浙江、西安。在任何一所学校,关系再如何亲密,我也不敢告诉朋友我奶奶的事情。

不知道是受到奶奶的影响,还是这些“迁徙”的记忆让爸妈感受到命运的难以掌握,他们都很热衷于求神拜佛,在神像前倾诉自己对不确定的焦虑、对美好生活的期待。

妈妈时常跟我讲起,她年轻时在北京雍和宫外的天桥下算命师傅跟她说的话:“你年轻的时候赚不到钱,中年以后才会来财。”

我猜母亲年轻时也是不信命的,但是很不幸,生活狠狠地印证了此人的预言。最近几年,每当我跟她说“你都六十了,也该歇歇了”,她都会讲起这个故事,然后说,“年轻的时候想赚钱赚不到,现在老了才开始赚钱,舍不得休息。”

一开始,我很反感母亲一年又一年在寺庙里为我许愿,但这些年她许愿的时间越来越长,随着我长大,她对我的愿望也越来越多了。我渐渐明白,这是只有初中学历的父母表达关爱的一种方式。

每到大年初一,妈妈都会赶个大早去庙里求一道红布条,叮嘱我装好。我离开家乡上了大学,又到北京工作,这道红布条对我来说成了一个很温暖的东西。现在,我把红布条绑在我家植物上。它已经超越了所谓的迷信,对我来说它是一种亲情,是一种强烈的关系纽带。

我也开始频繁地想起奶奶,与她相处的画面时常出现,我很后悔当时没有多跟她聊天。无论是作为创作者,还是她的孙子,我都希望能去关注她、探索她、记录她。但我知道,我已经不会再见到她了。

2019年,我联系了大学毕业后就没有往来的干爹,开始了漫长、持续的拍摄。既是为了获得一个拍摄主题,也是为了弥补过往的遗憾。

有没有神在?

就像奶奶教我不要坐在堂屋中间一样,拍摄一开始我就担心自己的行动会不会触犯一些忌讳。

每次去庙里,举起相机,就有工作人员走过来说:“不能拍照。”就算工作人员不拦着,有些热心的路人也会苦口婆心告诉我:“你怎么还拍照呢!”还有人说不能拍佛像、不能用闪光灯、或者要躲在角落拍。

我只好问干爹,“我可以拍吗?”

干爹大手一挥:“可以拍,随便拍。”他这么一说,工作人员也不拦我了。我才意识到,其实没有明确的规定告诉我们不能拍。

汉中当地的庙宇。

汉中当地有些庙是村民们自己修建的,有些还建在深山的溶洞里,我干爹恰好认识这些建庙的人,所以一直以来,我的拍摄工作进行得还算顺利。

有些寺庙建在溶洞里。

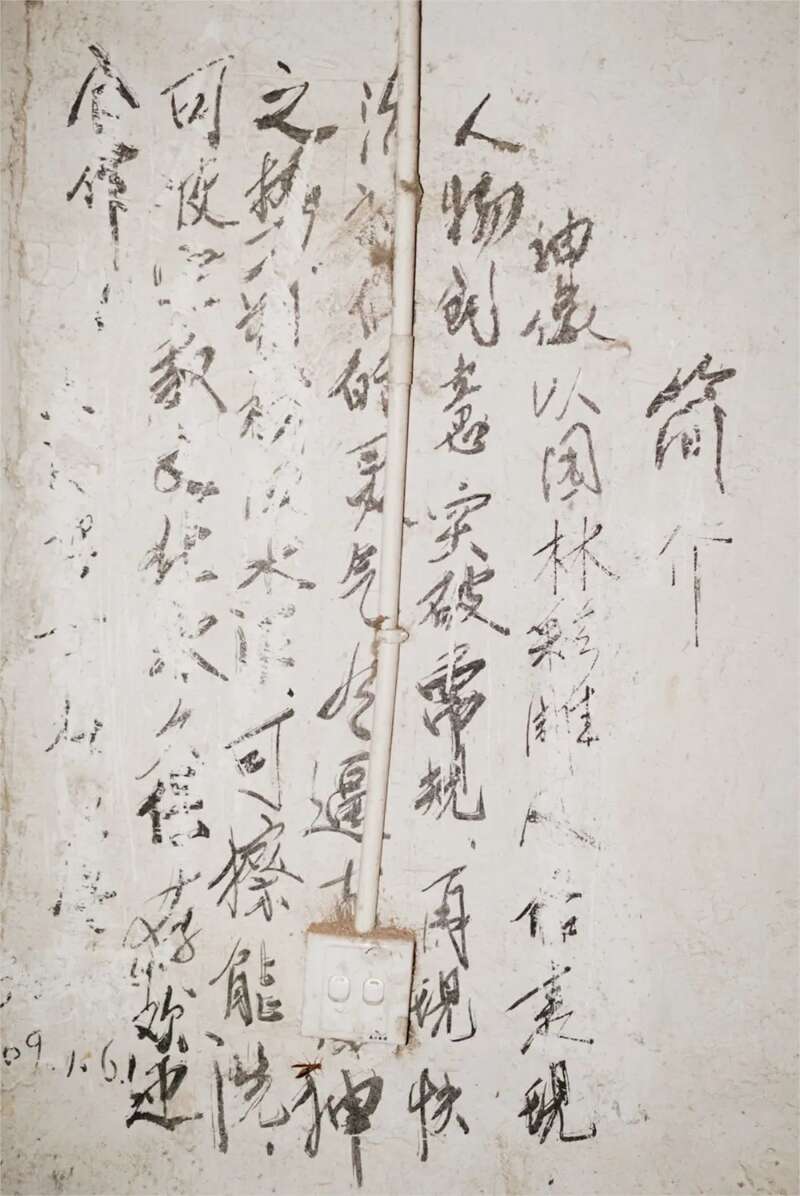

家庭式寺庙墙上的标语:神像以园林彩雕风俗表现人物,创意突破常规。

我心里对这件事还是心存敬畏,每次拍之前都会拜一下,相当于打个招呼:我要拍你了哦。拍完之后会再拜一下:谢谢你呀。

神像边打瞌睡的老太太。

有一次,我跟着干爹去一个寺庙参加节日庆祝活动,修建寺庙的人在庙里办了一个酒席,招呼干爹和他的师兄们一起喝酒吃菜。摆放神像的屋里摆了两桌,广场上还有三四桌,周围的村民、在庙里义务帮忙的老头老太都来了,大家都特别高兴。

那个场景对我触动很大,因为大多数时候我们看到人在佛像面前都是跪着的,他们不但坐着,还在喝酒。

寺庙中的酒席。

还有一次,我们去另一个庙,神像旁边摆着一台电视机,大家围坐在旁边烤火、看电视,还有人在神像前的垫子上睡着了。那些人常年跟神像生活在一起,穿着普通的衣服,过着日常的生活,就好像神像也已经成为了生活的一部分。

从那之后,我想,在心存敬畏的情况下,谁可以拍摄的。后来我还在庙门口跟来帮忙的大姐们跳过交谊舞。

现在,我已经拍摄了五年,总觉得还缺点什么,但我对这位风水师干爹的拍摄还会持续下去。

总有人问我,相不相信这些?前段时间我看到一份小儿退烧药的说明书,或许可以用来说明我现在的理解——

“乙酰氨基酚和布洛芬等退热剂不能有效预防高热惊厥的发生。退热的目的是减轻儿童因发热引起的烦躁和不适感,并减轻家长对儿童发热的紧张或恐惧情绪。”

我们无从得知,跪拜在神像前的那一刻到底有没有神存在,但有许多人在那个时刻得到了安慰,而在那之前和之后,是需要努力生活的每一天。