大学毕业那一年,90后东莞女孩谢翠屏没有像同龄人那样忙于求职,她跑去东莞当地名为“泗安”的小岛上,过连不上WiFi、吃不到麦当劳、不方便拿快递的半封闭式生活。

泗安岛景色静谧迷人,四面环水,周围种着数不胜数的香蕉树和芒果树,每到秋天,一群群白鹭越过人们的头顶。

除去治愈、美好的岛屿印象外,泗安岛还有另一重身份:

麻风康复村。

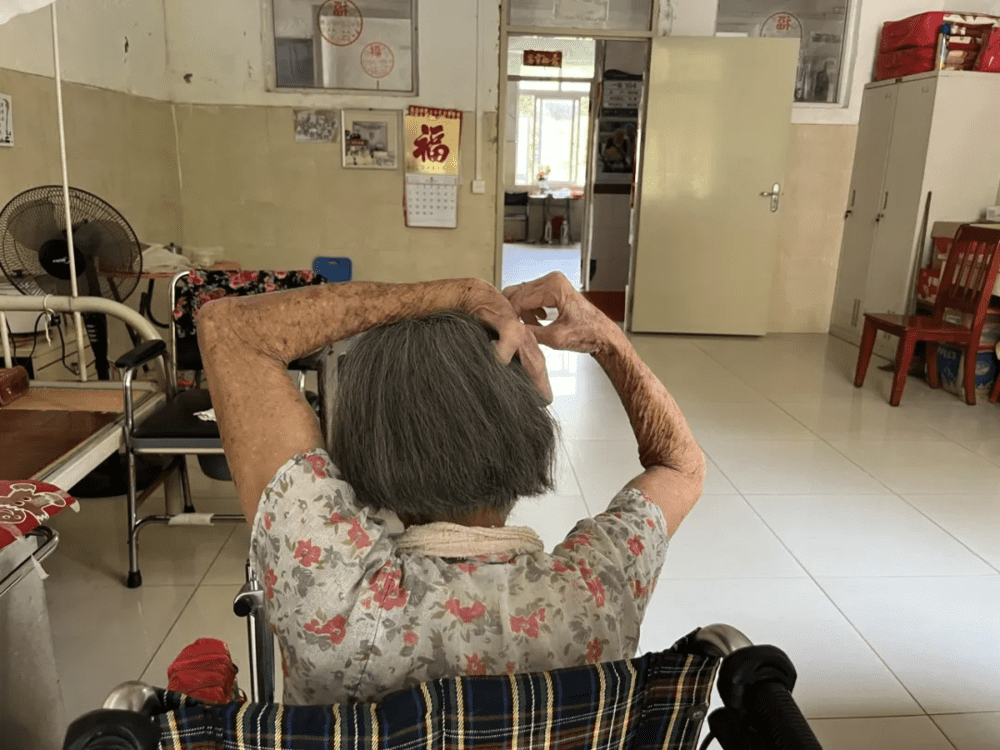

这里生活着一群有些特殊的老人,他们年轻时罹患“麻风病”(一种由麻风杆菌引起的慢性传染病),疾病永久地摧残了他们的面容和躯体。麻风病康复后,无处可去的老人们,留在这座小岛上安家养老,日复一日地吃饭、种花、打麻将,直至死去。

康复村里的老人。图片由受访者提供

谢翠屏通过志愿者组织接触到这一群体,意外地融入其中,决定长期留在岛上做社工,大到帮老人寻亲觅故,小到充话费,陪不少老人走到生命的终点。

在生活单调又慢慢悠悠的岛上,谢翠屏一住就是六年。

2018年,由于工作变更,她不得不离开麻风康复村,重新回到都市。因为舍不得六年来的珍贵回忆,她不断回访尚还健在的老人,通过他们的口述,还原这些平凡老人一生的故事,并集结出版成书《我的朋友来自1918》。

谢翠屏讲述记录麻风村老人故事的书籍:《我的朋友来自1918》

深入了解这个故事后,我发现这既不是“感动中国”式好人叙事,也不单是都市人惬意的岛屿生活记录。谢翠屏和麻风村老人共同生活的六年,无意间形成了珍贵的“跨年龄友谊”,探讨了一个不那么合群的i人女孩,如何在巨大而迷茫的世界,探索出一片狭小区域,确立自己的存在,寻觅真正合拍的朋友。

我有一群生于100年前的朋友

第一次去泗安岛,谢翠屏读大二。那是十四年前的春天,她从学校出发去岛上,需要先乘坐公交车约一个半钟头,经过转车到码头,再乘渡船进入岛内。下船后,她还要穿过郁郁葱葱的香蕉林,兜兜转转近三小时,终于抵达目的地。

泗安岛地处东莞麻涌镇与洪梅镇交界处,这里本是一片未被开发的偏僻岛屿,上世纪五六十年代,岛上建立泗安医院,统一收治麻风病人。随着岁月变迁,麻风病被逐渐攻克,疾病却在他们身上留下永久的伤痕,或失明,或肢体残疾。

为了不给家人增添负担,他们依然聚居在岛上,形成了自然村落。

麻风康复村的日常。图片由受访者提供

谢翠屏起初并不晓得什么是“麻风病”,这是种曾令生活在广东、广西、四川、云南一代的祖辈们闻之色变的疾病。建国后,麻风病得到有效控制,染病的人越来越少,淡出了中国人的视野。

因为志愿者组织“家工作营”的帮扶活动,谢翠屏第一次在网络搜索关键词“麻风病”,页面跳转出不少手脚残疾的黑白特写,令人心生畏惧。

谢翠屏告诉自己,“这不是一件需要害怕的事”。确认麻风病康复后不具备感染性,她主动报名来到了这里。

真正走进村里,和她想象的沉重氛围截然不同。湛蓝的天空中飘着白色云朵,树叶在阳光下被晒得油亮,村里矗立着几栋墙皮脱落的低矮小楼,高高的樟树下坐着一群慈眉善目的老人家。

谢翠屏不擅长与人交流,在同龄人中也显得不太合群。她形容,在班里,如果同学们需要三三两两组成小队,自己会是“被单独剩下的人”。

与康复村老人的靠近与熟悉,却像呼吸那么自然。她不需要刻意找话题,不会被打量、审视或诘问,唯一要做的,只是倾听和陪伴。

谢翠屏和老人们的合照。图片由受访者提供

“他们需要帮助”的念头也被推翻。谢翠屏发现,岛上有医生和护士,麻风老人并不需要志愿者们去深入照料,“从‘我是来帮助他们的’,变成了‘(我们)是可以一起玩的人’”。

刘大见是谢翠屏在岛上结交的第一个好朋友。刘大见出生于1918年,是康复村最年长的老人,亲历过二战,家里还种过鸦片,“好多我从历史书上知道的事情,刘大见都经历过”。

年龄的巨大差异,没有阻碍友谊的诞生。谢翠屏和刘大见成了好朋友,彼此不论辈分,以姓名相称,可以坐在电视机前看《甄嬛传》,一句话也不用说。

有时,他们还会在村口的樟树下聊天乘凉,或是在玫瑰园种花。

刘大见在玫瑰园里。图片由受访者提供

刘大见的生活围绕着玫瑰园而展开。那是间约50平的小园子,种满玫瑰花、百合花、柠檬、甘蔗,他精心呵护着这些花苗,当种子结成花,也不介意别人来摘取。

谢翠屏曾问,“你为什么要种这么多花?”

老人家的回答没有年轻人想得浪漫,“每天不挑两桶水浇花,晚上就睡不着。”

刘大见是谢翠屏在康复村里非常亲近的朋友,谢翠屏却不敢称他是自己“最好的朋友”,“如果我敢说是刘大见,张献肯定会在天上骂我”。

张献是村里“最贪吃的康复者”。他会吃,也会做,最拿手的菜式是电饭煲版广式腊味糯米饭,入围过某美食菜谱评选活动的全国前十名。

“美食达人”张献正在准备糯米饭。图片由受访者提供

制作和享受食物之外,张献还喜欢看电视,他把电视上看到的潮流信息悄悄记在桌角,再“不经意”地向村里的年轻志愿者们炫耀,譬如“你认识容祖儿吗?”“你有没有QQ?”

康复村里的居民都是人均七八十岁的老人,刘大见和蔼慈祥,张献喜欢恶作剧,还有能说会道的黄伯、爱笑的阿崧、“万事通”党伯、会拉手风琴的余宏……

从前有位去采访的记者,希望谢翠屏能用几个词来概括这些麻风老人的共性,让谢翠屏有些反感和困惑:怎么能用几个单薄的形容词,概括真实存在过的具体的人呢?

有些老人开朗,喜欢与人交流,也有些老人不爱说话,她补充道,“真正认识他们后,会发现各有各的可爱之处”。

岛上生活:小到帮老人交话费,大到寻亲觅故

谢翠屏发自内心地喜欢和这些老人待在一起。但在不久后,临近大学毕业,她没什么时间去麻风康复村。

站在人生的十字路口,她对未来一片迷茫。

新闻系毕业的同学们热火朝天地忙着寻找媒体类工作,她却丧失了求职的动力,“我没什么志向,不想接触人。找工作、跟人打交道,这些都好累啊。”

长期留在泗安岛或许是个不错的选择。

恰好有社工机构在泗安岛开办项目,带领青少年到泗安岛体验农耕生活,需要招聘两位社工助理。谢翠屏立刻抓住这个机会,正式留在了岛上。

岛屿不似城市,这里生活单调,信号微弱,也没有网络。刚开始,她有些不适应,买东西、拿快递,都要经过骑单车转渡船才能去镇上;长期住在小岛,她还发现自己想吃汉堡披萨的念头几近疯狂。

好在她性子慢、物欲低,很快适应了这种生活,每天在张献家吃饭,减少网购频率,每隔一阵再去镇上购物采买。

谢翠屏的第一份工作是社工助理,后来又被泗安医院聘为文员,老人们不清楚她的具体工作内容,但他们都知道,“有事找翠屏帮忙就可以啦”。

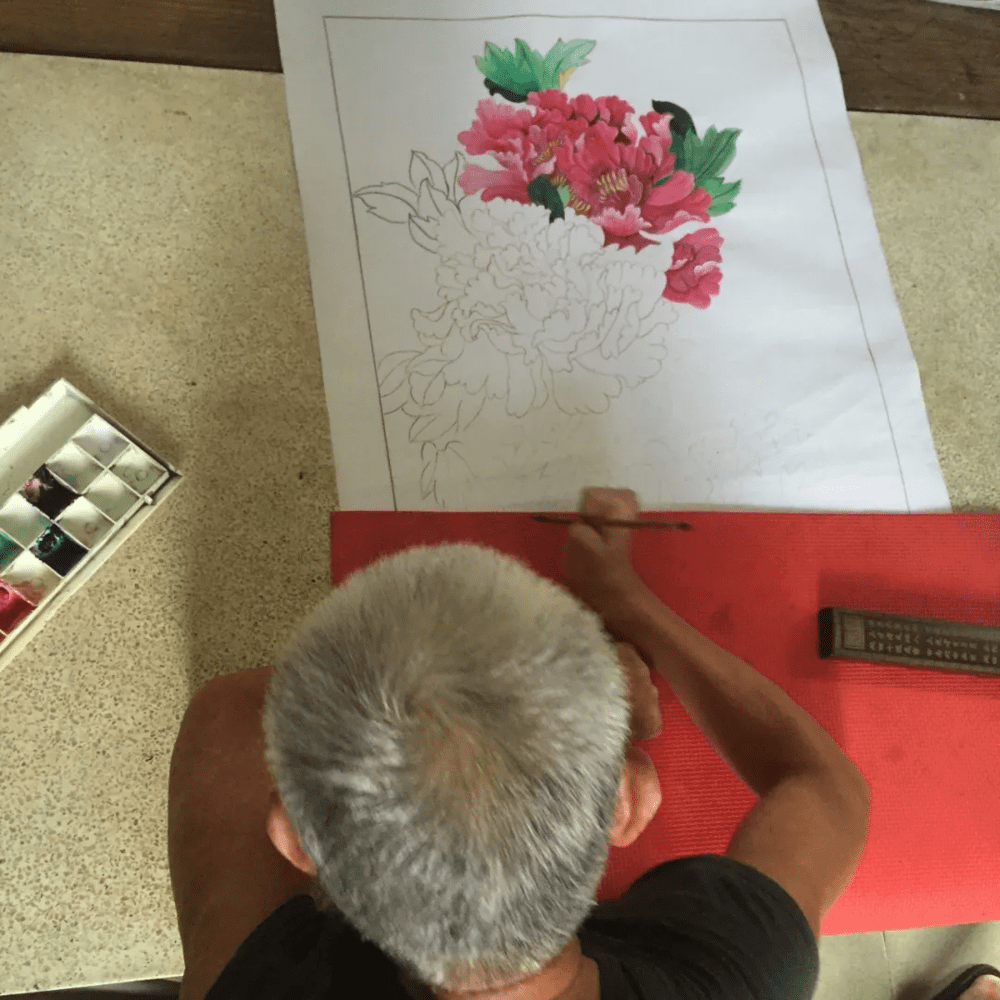

村里偶尔举办文化节,让老人们有展示才华的舞台。图片由受访者提供

麻风村老人的需求很简单,谢翠屏的工作范围包括修手机、代充话费、采买物资、医院陪诊、去银行取钱……每完成一件小事,都能收获老人们真挚的夸赞,“你好厉害喔”“找你充的话费特别耐花”。

此外,她最常做的是陪老人们聊天,每隔一段时间,她会去村里每位老人的家中拜访,即使遇到不善言辞的老人,也要顶着尴尬,问问他们的近况。

康复村有信号后,谢翠屏教村里老人用智能手机。图片由受访者提供

老人们生活里最复杂的需求莫过于寻亲。麻风村里的老人从上世纪中后叶住进这里,为了不连累家人,在长达几十年的生命长河中,或主动或被动地和家人断了联系。

不少人希望能在自己去世前和家人再见一面。八十岁的彭伯就是其中一位,他怕自己死后在地下认不出大哥,委托谢翠屏和村里的志愿者们找回亲人。此时彭伯对家乡的印象模糊,只依稀记得老家在汕头司马浦,大哥身型高大,比自己大四岁。

彭伯很喜欢画画,他把卖画的钱捐出去。他说自己最大的愿望是像健康人一样去帮助别人。图片由受访者提供

村里有位志愿者在汕头某中学当历史老师,在班里讲述了彭伯的故事,恰巧班里有位男同学是彭伯的老乡,他放学回家和妈妈提了一嘴,男学生的妈妈隔天跑到村委会,找到了彭伯的大哥。

认亲当天,彭伯的家人热情地接待了彭伯和陪他寻亲的人:彭伯大哥将所有家族成员都叫回家,当厨师的侄子特意准备了美味的当地特产蚝烙,另一位侄子因为彭伯无意间夸赞家里的防蚊纱帘,给整个康复村老人每人都送了同款纱帘。

在谢翠屏亲历过的寻亲故事中,大多数情况下,麻风康复者和家人团聚的场景,都充满了温情色彩。但有时候,麻风康复者的寻亲过程也会存在坎坷。

有位老人家想见见自己的儿女,但儿女们始终不愿意。最终,老人家通过寻亲节目,和电视台的人堵在了家门口,才实现了见面的愿望。

谢翠屏解释,这类家属的态度事出有因。在过去,社会对麻风病人充满偏见,夸大了麻风病的传染性。在当时的农村,很多人甚至认为这是“乱搞”才会染上的疾病,连带歧视、躲避他们的家人,家人因此受过不少苦楚。

即使亲人能够接纳,也不意味着康复者们能彻底回家。不少康复者的老家在农村,如果村里突然多了个陌生人,很难向邻居解释,也犹豫该不该坦诚过去的麻风病史。另一方面,有些麻风康复者手脚残疾,无儿无女,无法靠侄子侄女来承担长期照护的责任。

泗安麻风康复村的日常。图片由受访者提供

不如留在康复村。这里有他们的房间,有照顾他们的医生和护士,重要的是,过去几十年认识的老朋友都在这里。

六年的近距离相处,让谢翠屏更了解麻风村老人们的内心,“没有人认为‘我对这里很有归属感’。他们只是在康复村待得比较习惯和舒服,就一直住了下来。”

人像树上的芒果,生虫了会掉下来

麻风康复村里,高龄老人居多,也因此,死亡在这里司空见惯。

据记载,泗安麻风康复村居住人数最多时超过800人,“一个房间有很多人住”,随着老人们逐渐离世,谢翠屏去的那一年,康复村只剩下50位老人,原本挤满人的小楼,多出了许多空房间。

再后来,50位老人变成43位。经过和另一个康复村合并,泗安麻风康复村的总人数一度扩充为87人。现如今,村里又只剩下51位仍在世的老人。

老人们摇摇晃晃的命运,犹如村里随处可见的芒果树,芒果树是南方常见的行道树,果子熟了或是生虫了,会掉落到地上。

没有人会在意一颗芒果的掉落。

一次意外摔倒后,刘大见起不来床了,生命的最后几年,他在床上度过,曾经悉心照料的玫瑰园也渐渐荒废了。

怕刘大见长期卧床会无聊,谢翠屏将他从前的照片和事迹贴在了床头。每年四月初四,她还会约张献一起买肉买菜,简单的打边炉,帮刘大见庆生。

刘大见生前总认为自己能活到114岁,事实上,他的生命停在了99岁那年。

又过了几年,张献被查出胃癌,在做胃部切除手术后,医生不允许他吃一些刺激性食物。那个曾经最贪吃的老人,只能靠看外卖单,想象食物的香气和咀嚼的滋味。

再后来,张献也不在了。

死亡是什么呢?谢翠屏回答,“我常常想念他,在发绿豆芽的时候,在洗杯子的时候,在吃鸡爪煲和卤肉饭的时候……”很快,谢翠屏又清醒过来,“他不可能尝到了”。

张献去世后,谢翠屏心底藏着一个遗憾,张献生前告诉她,自己想吃电视上播放的猴头菇饼干,广告宣传对胃很好。饼干价格昂贵,谢翠屏想替老人省钱,劝他“饼干怎么能治病呢?”

这是件小得不能再小的事,张献走后,却被谢翠屏不断地回忆,“应该给他买的,不管能不能治病。他想吃,就应该让他吃到。”这也让谢翠屏对死亡有了另一重理解,“既然不知道明天会如何,在来得及的时候,想吃什么赶紧去吃”。

张献的背影。图片由受访者提供

失去了这些老人的泗安岛,跟从前没什么不同。留下的老人也不害怕死亡,有时,这甚至是种解脱,“从最开始的800人变成了50人,其他人还会在意死亡吗?身边太多人离开了,自己只是剩下的那个。”

朋友们一个接一个离开,谢翠屏不可避免地有些伤感。她安慰自己,能陪伴朋友们走完人生的最后一程,已经是莫大的幸运。

在有些去世的老人住所门口,谢翠屏会插上一小束花。图片由受访者提供

谢翠屏曾以为,自己会在泗安岛上待很久很久。转折点出现在2018年,岛上的泗安医院经过改革,她所在的部门被全体解散,只留下医护人员。

她不得不离开岛屿,重新回归高强度快节奏的城市生活,至今又过了六年。

“你怎么看待在泗安岛生活的那六年?”

谢翠屏想了想,反问“你看过《数码宝贝》吗?”

那是一部流行于上世纪末的动画片,讲述几位少年主人公意外被选中通往另一个世界,并联手拯救世界的故事,在不少90后的童年留下了深刻印象。

在谢翠屏心中,麻风村也像是“另一个世界”。她被命运意外选中,心甘情愿地前往岛上,协助老人们完成了升级打怪的任务后,再次回到了现实生活。

区别只在于,动画片的结尾,主人公回到原来世界,时间定格在了他们离开时的年龄,而她在岛上的六年,岛外时间流速却没有因此停滞。

在泗安岛,谢翠屏从22岁长到28岁,她成长了,又好像没有。都市让她熟悉又陌生,心里像缺了一角的拼图,缺失的那一小角,仍然留在了岛上。

离开岛屿之后:记住他们存在过的痕迹

回归都市生活,谢翠屏又成了那个“再正常不过的社会人”,每天上班、下班,周末休息,偶尔回麻风村探望她的朋友们。

但因工作忙碌,她回麻风村的频率,逐渐从几周一次,变成两个月去一次。

那段时间,谢翠屏做过一个漫长、压抑又有些怪异的梦。

她梦见所有人都住在一张巨大的EXCEL工作表里,密密麻麻的表格变成高耸入云的墙,横亘在人与人之间。她预感到康复村的一位婆婆将会去世,而她们之间相隔很多道墙。

谢翠屏想去探望婆婆,但在梦里她也需要上班。到了周末,她努力地爬呀爬,却依然错过了婆婆的葬礼。那种绝望的感觉从梦境传到现实,“我好想去看她,可我爬不过去……”

这或许从侧面折射出谢翠屏对现实生活的不适感。回到城市后,她学过一年服装设计,又找了份制造业工作,每天都要跟陌生人打交道。

焦虑和压力变得巨大而抽象。在被彻底压垮前,谢翠屏决定裸辞,休息了四个月,期间重复地玩手机游戏。旁人看上去纯属“浪费时间”,她却获得了难得的喘息缝隙。

真正将她从迷茫状态里解脱出来的,是动笔写刘大见的故事。谢翠屏有些健忘,从2012年开始,她陆陆续续在笔记本和微博上记录下麻风村趣事。

那阵子,为了进一步还原村里的人和事,她决定将曾经记录过的零碎片段,写成一篇篇完整的文章。零碎的记录和回忆像散落的珍珠,写作则是串起珠子的过程,“我手里有很多珠子,怎么串才漂亮、有逻辑”,都需要经过反复思考。

写着写着,她还会想到这样一幅画面:当她抬头望天,过去结识的麻风村老人笑眯眯地坐在云朵上看着她。而她笔下的老人,和坐在云上的老人一模一样。

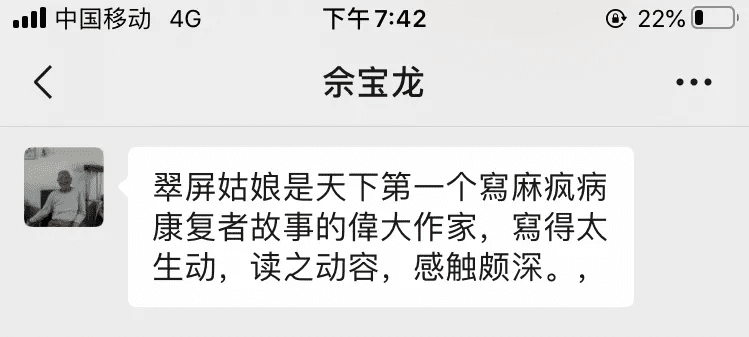

89岁的佘伯看完谢翠屏的文章后给她发的消息 。图片由受访者提供

有些被写进文章的老人尚还健在,视力不好的佘伯一字一句读完故事,夸赞她“写得生动,读之动容”,也有些老人羞怯地摆摆手,阿芳婆婆告诉她,“我这种人不需要浪费你的时间”。

“我想的是你允不允许我写,但她想的是‘她不值得被写’”。

笑容可爱的阿芳婆婆。图片由受访者提供

当谢翠屏将写的文章发到网上,不少读者也在追更,最令她高兴的是,从前只有自己能发现麻风村老人的可爱之处,现在她的读者们也能通过这些文字感受到。

写作过程中,她的内心得到了疗愈,不再强迫自己做不喜欢的工作,整天和陌生人打交道,转而去当一名小学老师。和孩子们相处,像是与麻风村老人相处那样,让她觉得放松。

在岛上的六年恍如隔世,谢翠屏的生活在忙碌中又一次变得充实。

两年前的春天,当她再次打开社交平台,发现文章页面跳出了一条留言提醒:

“祝刘大见生日快乐!”

她下意识看了眼日历,那天正是四月初四,刘大见的生日。

刘大见回到了玫瑰花星球,但幸好,有更多人记住他了。图片由受访者提供

本文来自微信公众号:十点人物志 (ID:sdrenwu),作者:芝士咸鱼