独自在杭州湾的蜗居写了两天小说,又到了回父母家的日子。一路开车,脑袋微微发痛,车载音响里正播放世界名著有声读物。自从父亲患病,我回浦东越来越多,大量时间花费在路途中,便在每周至少两趟百十公里的路途中听听毕克、丁建华或者乔榛朗诵的那些大多早已阅读过的经典名著。

这天读的是霍桑的《红字》,充满了背叛、救赎、自由、耻辱和爱的语言在我耳畔流淌,小说在始终压抑的气氛中持续,我的脑袋也保持着前一夜延续而来的疼痛。

头痛是我的家族遗传病,并非来自父亲,而是从外婆开始,就成了我与生俱来、不舍丢弃的基因。它蛰伏在我的头颅深处,不知何时何地何种起因,就会不期而然地从隐蔽处纵身跳出,如同恶作剧的小人,在我的神经、血管里玩起蹦床游戏。

是的,蹦床,前一夜,恶作剧的小人又跳出来玩蹦床了,为了遏制它,我吞下两颗止痛片,而后躺下睡觉。半夜醒来依然痛,埋藏在太阳穴里的血管持续激烈蹦跳,一左一右两张蹦床,一左一右两个小人,它们反反复复地屈腿发力,它们的每一次起跳,都在我脑袋中引起一波碎裂的震颤,它们蹦得越高,我脑袋里的震颤愈加剧烈。于是再加一颗止痛片,继续蒙头闭眼,试图重新沉入睡眠。

凌晨时分,我做梦了,梦见我鲁迅文学院第八届高级研讨班的同学们,诗人杨勇、小说家王齐君和马端刚。他们乘着梦的翅膀来探望我,我欢笑着迎接他们,我们时而沉默,时而微笑着赠予彼此寥寥数语,轻暖温煦。相聚亦是短暂,很快他们就要与我告别,我笑着说再见,腼腆的杨勇、沉稳的齐君、欲言又止的马哥,他们频频回头向我挥手……然后,我醒了,泪流满面……

我在怀念什么?我又丢失了什么?我不知道。没有人知道我要什么,我自己也不知道。

前几天与杨勇通过一次电话,他问起我最近的创作,以及我父亲的病况。我的鲁院男同学们常常会在酒后的夜晚打来问候电话,马哥、齐君亦是如此,白天轻易不打扰我。也许他们是羞于在清醒时对一个同窗女生表达他们的关爱,夜晚的酒精让他们变得坦然和真诚。

那晚杨勇大概喝了不少酒,于是我接到了他从遥远的北方打来的电话,我们在电话里感慨了一番人之衰老的不可抵挡。我忽然想到一个好主意,便说:等到那时候,我约上你,还有马哥、齐君他们,我们住进同一所养老院,我们在养老院里组织一个“临终诗社”,愿意参加的就报名。我们可以生活得像2008年在北京十里堡的老鲁院那样,我们要把最后的日子过得感性而丰富,我们用诗句铺满生命的最后一段路,我们踩着诗歌的节律和韵脚欢快地走进天堂,就像莫言踩着红地毯走进诺贝尔文学奖的领奖台……

也许就是这次通话,让我梦见了我的同学们,本是一个欢愉的梦,我却在醒来后泪如泉涌。头痛依然像一个深爱我的恋人一样缠绕着我,我再次闭住眼睛,并且告诉自己:我把未来的躯体托孤给一所养老院,我把未来的灵魂托孤给“临终诗社”,我做到了老有所依,我可以放心了……终于,我重新进入了这一夜始终伴随着头痛的睡眠。

七十公里的车程在《红字》接近尾声时结束了,父母家到了。因为是星期四,照例要送父母去医院探望八十九岁的外公,父亲在外公病初时还每日送人参汤去医院,如今,他已经不记得那个躺在病床上的老人是谁。就在去医院的途中,他问我:女儿,你带我去哪里?

我说:去看你老丈人。我知道,倘若我说“去看我外公”,他根本不会明白我的外公是谁,与他有何关系,我必须把他与亲友之间的关系描述得竭尽简单直接,可即便如此,他也依然疑惑:老丈人?老丈人是谁?

母亲说:是啊,你丈人是谁?还记得吗?

他想了好一会儿,没找到答案。我提示他:那你老婆是谁?总知道吧。

他立即用半是玩笑半是责怪的口吻说:老婆我怎么会不知道?真以为我傻啊!

这话让母亲忍不住大笑。我说:对啊,你的丈人,就是你老婆的爸爸啊!

他有些发怔,我继续提示:还记得张明奎(外公的名字)吗?当年,张明奎把女儿嫁给了你,你可不能忘了他啊!

他反应极快地回答:张明奎我认识,他怎么是我老婆的爸爸?不是的。

母亲急了:那你说他是谁?

他支支吾吾:张明奎么,我的老朋友啦,怎么是我老婆的爸爸?你们瞎说。

他把所有的认知缺失看作是旁人的错,他确凿相信自己的判断,的确,在他壮年的任何时候,他都是一个极其自信的人。母亲却紧张起来:那你说说,你的老婆是谁?

他东张西望,迟钝的目光在车内搜寻了一遍,而后看住坐在他身侧的母亲,欣喜道:是你哦!

母亲松了一口气,笑说:还好,还没把老婆认错。

我们不再试图让他想起张明奎是谁,或者他的岳父是谁,母亲亦已接受了他的遗忘,也觉没有必要再追究。然而一经踏进病房,看到外公,他却总能表现得比平时更加正常,他一如既往地对着那个卧床不起的老人脱口而出:“爹爹!”

这可真是值得庆幸的事,他缺失的记忆中还保存着一些极其牢固的基石,如同一堵正在渐渐塌陷的墙,埋在土下的根基却还在。他不知道他的岳父是谁,他也不记得张明奎是他妻子的父亲,但他知道躺在病床上的这个比他更老的老人是他的父辈,他应该叫他“爹爹”。

八十九岁的瘫痪老人竟也一眼认出他来,并且启开缺牙的嘴,冲着他那亦已成为老人的大女婿呼唤:金富啊!你来啦!

他凝视着他的老岳父,一句话都说不出,他能对他表达的语言,只剩下那么两个字——爹爹。然后,他伸出手,开始替病床上的老人揉捏因长期卧床而僵硬的双腿,手法依然熟练,仿佛那是他与生俱来的本能,他必须为一个患病的长辈服务,而这位长辈究竟是谁,他已无暇关心,抑或,无力关心。可是,很多年前,他曾经是他的老岳父、老岳母,乃至小舅子、小姨子们组成的那个大家庭最强大的精神支柱啊!

1968年或者1969年,刚从部队复员回来的父亲,一个二十六岁的小伙子,陪着他的新婚妻子从沙洲老家回浦东。他们一路坐了长途汽车、13路电车、黄浦江摆渡轮,在庆宁寺坐上小火车,一小时后,他们在一个叫“曹路”的小镇下了火车,最后剩下三华里路,他们需要步行抵达新娘子的娘家。

这对新婚夫妇兴致勃勃的回家之路在途经一所大仓库时被迫停了下来。那是一个叫作“棉花收购站”的大广场,广场上有几排库房,每年棉花收成的初秋季节,这里总是挤满了送棉花的农人,彼时,库房多半已经装不下丰收的棉花,于是,广场上堆起了一座座白棉花的大雪山。当然,这场景一年中就秋天那一季才会出现,而这个初春季节,我青春的父亲和母亲刚在老家完婚后赶回上海,那个时节,棉花收购站应该是寂静而空旷的。可是不知为什么,那天收购站大铁门内的广场上,却拥挤着众多脑袋。

我那新娘子母亲好奇地朝收购站的大铁门看了一眼,就那么一眼,她看见了她的母亲,我的外婆,那个四十多岁风华犹存却显失魂落魄的女人,正站在大铁门里向外眺望,目光凄惶而绝望。好像,她知道她的女儿和女婿会在今日回来,果然,在等待许久后,她终于看见她那一身新装的孩子正迈着自由健康的步伐走来,她眼圈一红,眼泪涌了出来。

其时,我的外公已被关进牛棚,就押在棉花收购站内不知哪一间仓库里接受审讯。外婆刚进牛棚一天,还没被管制起来,还允许待在广场上。彼时,我母亲的六个弟弟妹妹正在家里大哭小喊,那一年,我母亲最大的弟弟,我的大舅十八岁,而我最小的小姨才七岁。那个春天,他们的父亲和母亲先后被带走,他们不知道父母什么时候才能回家,对往后的日子如何度过,他们来不及抑或根本无从考虑,他们只知道恐惧,以及哭泣。

那一晚,作为大姐和大姐夫,我的母亲和父亲充当了六个弟弟、妹妹的家长,并且从此以后,作为“大姐夫”,我年轻的父亲因为拥有赤红的出身以及复员军人的安全身份,成了妻弟妻妹们的保护者,乃至日后的十多年里,我的姨妈舅舅们一个接一个出嫁以及娶妻,他们的大姐夫,更像一个父亲一样为他们的婚事承担了大部分操办工作。

我的外公自打从牛棚里出来后,日益像一只鸵鸟了,他每天埋头于可怜的八小时商店营业员工作,其余时间就躺在床上唉声叹气。工商地主出身的老派读书人,曾经在二十世纪四十年代参加了外滩边那几所著名洋行的考试,他似乎很擅长念书,外文也学得好,果然,他收到了其中三所洋行的录取通知。然而,当时的形势似乎已经不适合把终生职业寄托于外国人的洋行,于是他在他父母(我的太外公和太外婆)开的名号为“信丰祥”的连锁绸布庄里做起了年轻的老板,那三张洋行的录取通知书,无辜而又遗憾地成为三张废纸。

可是不曾想到,这个年轻的绸布庄老板很快改变了身份,他依然每天要去那爿原本属于家族所有的店里上班,但他不再是老板,而是社会主义供销社的一名营业员。直到他的大女儿我的母亲长成一个待嫁姑娘,因为一日比一日紧迫的形势,他终于同意了这对家庭背景差距悬殊却是自由恋爱的年轻人的婚事。

自此,我那四十岁刚出头的外公似乎改变了人生态度,他不再充当家庭的主心骨,他亦不愿意在任何家里家外的事务中充当决策者。他依然是一名业务精良的优秀营业员,然而除了上班,余下的时间,他就把自己安放在自家楼上的卧室里。他几乎没有人际交往,亦是很少见到他与子女聊天谈话乃至开玩笑,当年他铁板一样严肃却又十分英俊的面容,曾给幼年的我留下愁绪万千的印象。我不知道外公躲在楼上的卧室里做什么,小时候我曾问过母亲,母亲回答:外公身体不好,在睡觉。

外公用“睡觉”这件事打发了他人生中黄金般的十多年岁月,那个胆小怕事而不苟言笑的中年男子,最频繁的业余活动就是生病,他患有胃病、肺病、心脏病、肝胆病……他一次次送自己去医院看病,给自己煎药,为自己买来医药书查找那些或许是神经过敏引起的病症的名称……他成了一个药罐头,身上的众多疾患却从未被治好过任何一种。

与此同时,他原本作为绸布庄老板的果决、魄力以及外交能力,亦是消失殆尽,甚而失去了作为一名男性家长所应具备的凝聚力和号召力。卧室是他的世界,那张深邃幽暗的老式雕花木床(这张床是整套家具中唯一的非红木制品,因此没在抄家时被红卫兵掠走)成了他的疗养院。直到1977年,知识青年大舅从西双版纳回来结婚,外公才把那张床给大舅做了婚床,自己换了另一张简陋至极的小床安顿。

我依然清晰地记得那张巨大的床,在幼小的我眼里,它像一间小小的房子,里面可以装下整整一家人。可是我却极不愿意靠近那张床,尽管它有着雕工精细的木栏床围和床楣,那些蝙蝠、梅花鹿、仙鹤、喜鹊,以及众多长衫古人、嬉戏玩耍的光头童子等图案十分精致,并无左右对称或者前后呼应的规律,似乎是某位手艺高超的木匠的随性之作。那些图案也不能算写实作品,它们和真实的物事并不完全相像,却栩栩如生,让我心生好奇与略微的恐惧。也许正是无规律,以及不写实,那些图案便有了魅惑的神韵,超现实的想象和张力,让小小的我被惊吓,同时被诱惑。我常常想象那些雕刻在床上的人和动物之间究竟发生了什么故事?发生在什么时候?什么地方?

没有人告诉我,外公是不会告诉我的。是的,我好奇,却始终不肯靠近这张床,它有着深不可测的进深,它一年四季没有一天不被晦暗笼罩着,它总是显得阴森森,这使我深信躺在这张床上睡觉一定会做噩梦,若非如此,为什么外公总是那么不快乐?铁板着脸上班,铁板着脸吃饭,铁板着脸说几句不得不说的话……

多年以后,我五十岁的大舅,也就是继承了这张雕花木床的人,他在当年外公的那个年龄段里完成了某种循序渐进的蜕变,也成了一个不快乐的人,他每时每刻都有无数值得抱怨的不如意之事,他总是觉得被世界抛弃,社会亏欠于他,人人都负于他……这个在少年时代失去继续求学的机会,又在西双版纳农场耗费了十年青春,再在壮年黄金岁月为生存而开一爿贩卖香烟的小店,如今强硬地把自己扮成一名“有钱人”实际却辛苦挣扎在社会边缘的无名之辈,他扭曲的心态和生活态度,令他众多的兄弟姐妹和小辈感到同情和无可奈何。

倘若说,是时代和社会造就了不快乐的外公和不快乐的大舅,那么与他们同社会、同时代的人,难道都是不快乐的?质疑过后,我便产生了一种不敬的猜测,也许,问题出在那张雕花木床,那张从搬进这个家就不曾挪过窝、将近七十年没有接受过阳光沐晒的老床。

如同一台从1945年外公结婚那天开始就蹲在墙角一隅默默吸纳着光阴的摄像机,雕花老床静静地摄录着大半个世纪的世事变迁 —抗战尾声、内战、建国、公私合营、“大跃进”、三年困难期、“反右”运动、“文革”、上山下乡……一个苦难远远多过幸福的时代,被雕花老床完整地见证,于是它的每一丝纹理、每一道刻痕,都镶嵌了悲伤的诅咒……是的,我猜测,也许那是一张受过诅咒的床,任何人睡在里面,都会变得不快乐,一如我的外公,我的大舅。

大舅现在依然每天睡在这间卧室里的这张床上,幸好他的儿女已经不再居住于老房子,他们也不再愿意在那样一张老床上安顿每天的睡眠,如此我便感到庆幸,也许,那种不快乐的人生,随着老床的淘汰,也不再会延续到下一代了。

成年以后,某一次在徽州古城游玩,看到古村落的农家竟有许多外公老床上那种雕刻,许多乡村民居的门楣、照壁以及家具,无不诉说着有关“福禄寿喜”“五子登科”的故事。然而当年,我那谨小慎微的外公却置身于那样一张意象丰富的床,做着一个近乎与世隔绝的人。当他遭遇一些无法逃避的内务和外事时,他的女婿,我的父亲,当仁不让地成了这个家庭的“内政和外交大臣”。

与外公相比,我的父亲是那么健康而强大,为了岳父究竟被定罪为“人民内部矛盾”还是“敌我矛盾”,他给当时的县革委会写信,还亲自登门去交涉、谈判、申辩;不知哪个小姨子谈对象了,男朋友的家庭出身与工作状况并未令他的岳父母满意,他便替代他们,以家长的身份做小姨子的思想工作;他那念小学的最小的小姨子在学校里被造反派出身的所谓老师无故殴打至小手指骨折,他去学校找那位“老师”理论,大约是造反派的蛮不讲理惹恼了他,他竟以牙还牙,把那个打人者打得口唇红肿满面淤青;在西双版纳插队的小姨子和男朋友黑了户口逃回上海,为了使他们能自食其力,他负责教会小姨丈油漆家具的手艺,替他招揽生意,带他一起去干他揽来的“私活”;在那个买什么都凭票的年代,他利用他的人脉,开着他那辆小货车,一次次装回副食品、日用品、紧俏商品,为那个大家庭提供了尽可能的物资保障;在他的经济资助和精神支持下,他那亦是从西双版纳“逃”回来的无业多年的大舅子成了改革开放后的第一批个体户……

这么不喘气地写下一连串“小姨子”和“小舅子”,我几乎感到严重的口干舌燥,太多了,从鸡毛蒜皮到婚丧嫁娶,没有一样是他管不到的。是的,他有四个小姨子,两个小舅子,他有一对岳父岳母,他有一个妻子,他还有一双年幼的儿女……他简直成了那个大家庭的守护神,而我的外公,却躲在楼上的卧室里,始终充当着一名不需拿主意的男主人。

我猜想,也许,我的外公是把他的大女婿当成了一个可以替自己做主的“兄弟”,他放手把一切家事托付给他,对这个“兄弟”抱以绝对的信任,在他的两个儿子拥有足够的经济实力和社交能力之前,这个“兄弟”充当着他的使者、大臣、执行官、常务专事……这个“兄弟”唯一担当不了的,是他的家产继承人。可是赤贫出身的女婿似乎从不介意,依然竭尽所能地做着岳父的铁杆“兄弟”,哪怕已经身患AD,甚至已经不记得这个“爹爹”与他之间是什么关系,他依然用仅剩的某种能力 —替他揉捏腿脚,来担当他一如既往的“兄弟”角色。无怪,他会告诉我们“张明奎是我的老朋友”,那是他留在血液里的记忆,是他正在塌陷的生命之墙最底下的那层地基。

七十一岁的父亲就这样站在八十九岁的外公床前,那个因脑梗而口齿不清的老人一如既往地认出了他的女婿:金富,你来啦——而我的父亲,只是默默地替他的岳父揉捏着萎缩的双腿,目光散淡,面无表情。

外公的病房很小,大约八到九平方米,里面住着三位老年病人,一名护工负责四到五名病人的护理和清洁工作,包括吃喝拉撒、换纸尿裤和尿袋、擦洗被排泄物污秽的臀部、换洗床单被褥、替病人翻身,等等。外公的护工叫小张,来自河南,她经常忙得从这间病房窜到那间病房,说话嗓门极大。每次去医院探望外公,我总会听见小张的声音从不同的病房传来:你要气死俺 ,刚给你擦完身,又拉屎咧?——声音实在巨大,像农民站在田埂上向大田里劳动的同伴用方言大声呼喊,如此,倒可以清晰分辨她究竟在哪个病房,找到她便也不难了。

外公所住的这所乡级卫生服务中心(以前叫卫生院),安顿着许多无法治愈疾病而失去自理能力的老人。如今的乡级医院,主要职能就是充当老年人的护理院。每次去探望外公,那间十平方米左右的小病房都因塞进三个探病家属而显格外拥挤,房内每一个角落、每一丝空气,都弥漫着某种凝固的气息,身在其中,仿佛进入一间久不通风的仓库,生命的更新极其缓慢,甚而停滞不前,衰老的脚步却马不停蹄。那些长期卧床的躯体以孱弱的新陈代谢存活着,如同一段段朽木,散发出受潮后无缘接受光照而使真菌大面积滋生的宿古霉味。

这情形,不由得让我一次次想起我未来的“临终诗社”。当我老去的那一天,我想,我要选择一所坐落在乡村田野中的养老院,那样我就可以呼吸到最新鲜的空气。我还要选一间可以晒到太阳的病房,否则真菌就会见缝插针地进驻我的躯体,它们快速而悄无声息地滋生和蔓延,很快,那些如同密密麻麻纠结在一起的白色线虫般的菌丝就会缠绕布满我的每一寸皮肤、肌肉、骨头缝隙……

不,我不要那样的衰老,虽然我是一段行将腐朽的枯木,但我依然希望自己是干燥和洁净的。我就这样默默地看着躺在病床上的外公,和我那站在床前煞有介事地替外公做着按摩,大脑却已混沌的父亲……有一天,我也会如同他们一样衰老,这是每一个生命都无以躲避的临终之路,只是我不知道,我的外公,我的父亲,此刻,他们的心中,有没有哪怕一丝浪漫的诗意?

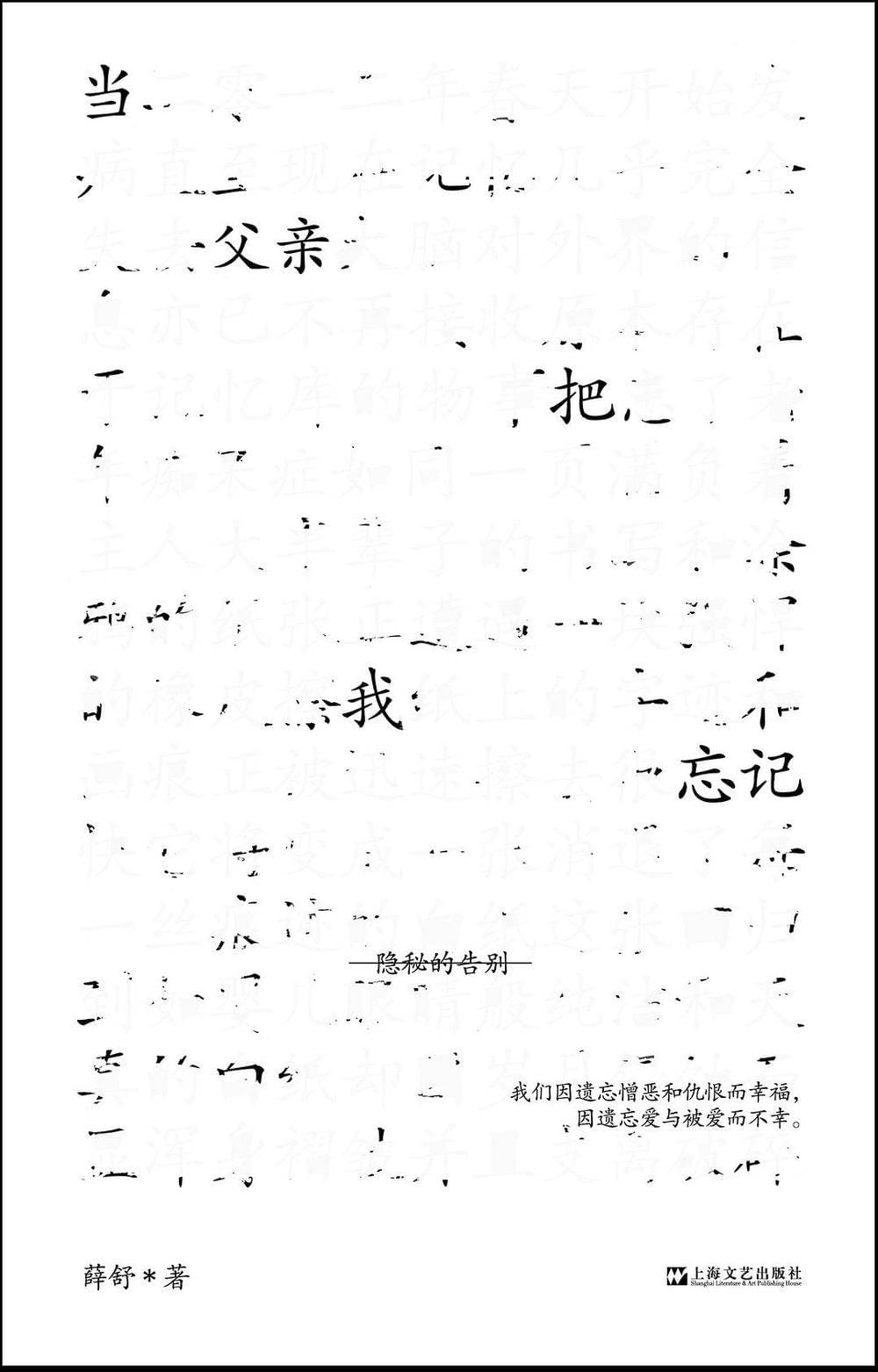

作者: 薛舒

出版社: 上海文艺出版社

出品方: 单读

副标题: 隐秘的告别

原作名: 远去的人

出版年: 2024-1

本文摘编自《当父亲把我忘记:隐秘的告别》,作者: 薛舒