从北欧出访归来,飞机落地已是傍晚,上海的夜色正拉开帷幕。弟弟开车来浦东机场接我,黑色小轿车从黑夜深处驶来,戛然停在我眼前,车里钻出两个高大的男人,他们接过我的行李,拥着我钻进了汽车。他们是我的弟弟,和我的儿子。

短暂离家归来,两个男人的迎接让我心生温暖。我懒散地把身躯横在后车座里,弟弟驾驶着汽车,十六岁的儿子坐在副驾座上 —这个还未成年的大男孩已经拥有接近成年人的体格,一米七八的个头,渐显骨骼的脸庞上曾经的婴儿肥已然消失,我在后座注视着他身着蓝色运动装的宽阔背影,忽然生出一丝想在他那副日渐坚实的肩膀上靠一靠的冲动。

弟弟一边驾车一边告诉我,母亲在家里准备晚餐,有我喜欢吃的葱烤鲫鱼和清炒苦瓜;爸爸今天特别兴奋,知道我要回来了,一整天反反复复地念叨“女儿到家了没有?”;还有还有,爸爸总算不再把儿子当骗子了,他承认了这个儿子,弟弟唤他“爸爸”,他会爽朗地答应“哎!”……弟弟醇厚的声音在我耳畔回荡,我的眼前仿佛展开了一幅画面:灯火通明的餐厅里,一家人团团围坐在餐桌边,欢聚的笑声装满了整个家,几乎装不下屋子,那些幸福的声音,便如花儿般一朵朵飞出敞开的窗户,窗台下的花园里,父亲种的那棵梅树支棱起千百只树枝的耳朵,倾听着窗内飘出的欢笑声……这幅天伦之乐图,便是二十分钟后即将发生在我们家的一幕,画中这个三代同堂的家庭和睦而美满。

是的,我们什么都不缺,什么都拥有,父亲健康、母亲良善、儿女孝顺、孙子聪慧……我敢保证,除了“父亲健康”,其余都是千真万确的事实。离家十多天,不知父亲是否会把我忘记,就像弟弟刚从海南回来时,他认定他的儿子是一个“陌生人”抑或“骗子”。会不会,这次短暂离家归来,我也将成为他眼中一个陌生的不速之客?

很庆幸,父亲没有忘了我,我们到家时,他已经站在门口的停车道上等候,我刚从车里跨出,就听见他朗朗的唤声传来:女儿回来喽——欢欣的语气,传递出孩童般的喜乐情绪,我忧虑的心绪霎时宽解。然而待我走近,却见父亲眼皮低垂,目光并未落于我脸上抑或身上,直至进入屋内灯光下,在餐桌边落座,他的眼神始终没有在我身上聚焦哪怕一秒钟。

我终于知道,他并非认出了我才欢呼“女儿回来喽”,他在母亲和弟弟无数次“女儿今天回来”的重复告知后获得了一条机械记忆,他记住了今晚女儿会回家。这么一想,我便不敢再抬眼看他,我怕对上他的目光,倘若他抬眼细细辨认我,他是否会惊愕地发现,眼前的女儿与他脑中的女儿并非同一个?我宁愿他不看我,不看即是信任,是的,我只希望他还记得他有一个女儿,至于女儿长什么样,这并不重要,重要的是,女儿就在他身边陪着他,他只要知道这一点,就够了。

弟弟回家已有半个多月,父亲终于不再把他当作“陌生人”抑或“骗子”,现在他愿意把这个高大的成年男性唤作“儿子”了。其实他并未把成年的儿子从记忆库里搜出来,只是这个人天天陪在他身边,这个人每天无数遍地叫着他“爸爸”,不知不觉,他就把自己当作这个大男人的爸爸了。

晚饭后,我早早躺下倒时差,弟弟在电脑边工作,母亲帮父亲洗漱完,安顿他先上床,自己进浴室洗澡去了。也许是因为我刚到家,父亲有些兴奋,每隔二三十秒就要叫唤一次,叫母亲的名字,或者叫我:女儿啊——自从父亲病后,我睡觉时大多不闭房门,这样可以及时听见他的动静。这会儿他叫唤得紧,我便躺在床上大声向他喊话:爸爸,你先睡,妈妈洗好澡就去陪你。

他乖乖地答应:好的!可是半分钟不到,他又开始叫唤。我依然躲在被窝里大声问:有事吗爸爸?

他用无辜的语调申诉:我睡不着!我无可奈何,只能半开玩笑地问:睡不着?那怎么办?要不要给你讲故事?

他居然朗声答道:要!

弟弟在电脑边发出近乎宠爱的笑声,仿佛做父亲的人是弟弟,而我们的父亲,却是一个孩子。

我努力睁开困倦的眼睛,从床上爬起来,去了隔壁的父母卧室。我坐在父亲床边,这个七十岁的老头躺在床上,睁着眼睛看着我,目光充满期待。我便如同哄我幼年时的儿子一样,开始给他讲故事。

……那时候,这个小孩已经六岁,可是六岁了,他还没断奶,真够丢脸的。有一天,小孩的妈妈去河对岸的田里摘棉花,留他在家里自己玩。他玩啊玩啊,肚子饿了,于是跑到河边,跳上一条小船,自己撑船过河,去田里找他妈妈吃奶去了……

这个小孩,是不是你啊?我嬉笑着问我的老父亲。

他居然微红了老脸,继而自嘲般哈哈大笑,然后惊异地问:你怎么晓得这事?这个小孩就是我啊!

我继续回忆过去从奶奶、姑妈、大伯母抑或父亲自己口中听来的故事:

你小时候,你大哥半夜睡觉磨牙齿,你妈就去买猪尾巴,煮熟了让他躲在门背后吃,据说这样可以治磨牙。可是被你发现了,你吵着也要吃,你妈就哄你,说吃了猪尾巴屁股上会长出一根尾巴的。可你宁愿长尾巴也要吃,把你大哥的猪尾巴抢走大半。有没有这事?羞不羞?

他再次兴奋地大叫:是的是的,这事有的,你怎么啥都晓得?还有没有?再说说?

你七岁那年,你二哥带你去河浜里学游泳。在水里,你二哥一直是托着你的,学了一段时间,他觉得可以让你自己游了,就忽然放了手,你没防备,呛了好几口水。从河里爬上岸后,你追着要打你二哥,你二哥就逃啊!你人小,追不上他,可拼命追。你妈就在屋门口喊你二哥:你停下来让他打两下,打两下就好了,他人小,你让让他。你二哥只好停下来,硬是让你打了几下,你才罢休……你妈都把你宠坏了,看你多霸道啊!是不是?

他连连点头:是的是的,你真的什么都晓得啊!你讲的,就是我呀……说着,他激动地从被窝里坐起来,几乎扑上来要拥抱我。

我忽然感到莫名的紧张,下意识地挡住他意欲抱住我的张开的双臂。我把他的手轻轻塞回被窝:睡觉,快睡哦,手伸出来会着凉的。

他怔了怔,而后很乖地缩回被窝,接着要求我继续讲他小时候的“故事”。他在薛氏宗族里算是最小的孩子,上有堂兄、堂姐二三十人,还有两个亲兄长,一个亲姐姐,他是穷人家被宠坏的孩子。

我就这样搜肠刮肚地回忆着听来的有关父亲的往事:上小学时,你有一个小李先生,还有一个老李先生,小李先生凶,但有才,老李先生慈祥,课讲得却不怎么样。有一次,你被小李先生打了一记头塌,因为上课钟打过了,你还在“哇啦哇啦”唱歌,你从小爱唱歌……

有一回,你们一群小孩跑去乡里看电影,没钱买票,就翻乡政府的围墙进去。围墙里边是一个茅坑,你们都小心翻过去了,可是轮到那个郑志根翻墙时,他笨得要命,居然掉进了粪坑,搞得你们都没看成电影,陪他去河边洗,臭得要死……

那时候你们家穷,你妈做饭时,总是把大米和麦麸混在一起煮,你放学回家,掀开锅盖一看,立即噘起嘴闹绝食了。你妈就用饭勺拨开面上一层麦麸,露出底下的大米饭,她把大米饭盛给你吃,你哥你姐都吃麦麸饭,给你搞特殊,真不像话……

他凝神倾听,脸上带着欢喜,仿佛被带到了遥远的往昔,回到了他那无忧无虑的儿童抑或少年时代。好几次,因为听得激动,他又要从被窝里坐起来拥抱我,而我,一次次阻挡着他,虽然竭尽温和,却是无疑的阻挡。

不知道为什么,我很难接受我的老父亲像一个孩子那样,从我这个女儿身上寻求温暖和愉悦的肌肤体验。可是我相信,倘若这个听我讲故事的“孩子”不是我的父亲,而是我的儿子,我就会毫不犹豫地接受他的拥抱,并且给予他更温暖的回抱。

为什么?我质疑这发自本能的抵触。我并不怀疑自己的孝心以及责任心,可我不知道为什么会这样。想起某一年的重阳节,在枫泾的众仁养护院,我们为老年人表演节目,演出结束后和老人们聊天。我记得,我拥抱了一位坐在轮椅上已经不会说话的老太太。我更记得,老太太的护工,一位五十岁左右的农村妇女,直接用自己的手指捏去老人鼻子底下淌出的两条鼻涕……当时,我很骄傲自己能拥抱那个淌着鼻涕的老太太,当然,我从未指望自己直接用手指擦别人的鼻涕,除了,除了我的孩子……

那么,我既可以拥抱一个陌生的患病老人,又为什么要拒绝父亲的拥抱?我想象着,当父亲的AD发展到完全失去智能时,我会心甘情愿地为他做端屎接尿的工作吗?我一直觉得我是可以为我所爱的人付出一切的,可是现在,我开始怀疑。是不是,到那时候,我不需要亲自动手为父亲端屎接尿,只要花钱请护工来替代我完成那些工作,就足以证明我的孝顺?可我在给婴儿的儿子端屎接尿的时候,何曾想过要请保姆替代我履行作为母亲的职责以及亲历那些幸福的体验?

我知道,我不可能把所有的“端屎接尿”当成一种幸福,尤其是,这个需要我给予“母爱”般付出的对象,竟是我的父亲。但是,我亦相信,当那一天来临时,我还是会去做,对,去做,就像去拥抱那个养护院里的陌生老太太,那是一种出于责任、出于人道、出于同情、出于道德要求的行为。

可是,我拒绝了父亲的拥抱,父亲的拥抱,不是责任问题,不是人道问题,绝不是,我确知我爱他,我也愿意为日渐年迈的父母担负起一切责任,可我无法敞开怀抱接纳我那正在变成孩子的父亲。如同他小时候,玩到饿了,撑着一条小船过河,闯进棉花田,扑到他母亲怀里,撩开母亲的对襟布衫,毫不羞涩地在众多农人面前吮吸着来自母亲身体的甘霖……我做不到,他不是我的孩子,他是我的父亲,我拒绝把他当作一个孩子,骨子里拒绝。

我一边质疑自己,一边依然没有勇气逼迫自己去接受父亲的拥抱,我只能假装关心他的身体,一次次挡住他意欲拥抱我的双臂,并且把它们塞回被窝:会着凉的,快钻进去,快睡,睡哦……

是不是,我们生来就这么羞于表达对父母的爱?可是我该用什么样的方式给他抚慰?当他需要我的拥抱的时候?我犹豫着,不知所措。

终于把他童年的故事讲到弹尽粮绝,手机铃声适时在隔壁房间响起,我急急站起来:爸爸你睡哦,我要接电话……然后逃也似的回自己卧室去了。

弟弟接替我去给父亲讲故事,这个四十岁的男人,并没有在父亲的床边坐下,而是,就这么捧着一杯茶站在床头,滔滔不绝地讲述着他童年时代与父亲共同经历的往事。

有一年,念高中的弟弟被困在交大附中。几个星期没回家了,他身边的钱够不够花?他是每天在教室里上课?还是跑到街上挤进那些蜂拥的大学生中去了?那段日子,城市的交通几乎完全瘫痪,没有公交车可以从浦东顺利到达交大附中所在的宝山区江湾镇。于是,父亲骑着一辆永久牌28寸自行车,从东海滩边的小镇,一路骑到了交大附中。当父亲见到在校园里正常上学的儿子时,只问了一句:钞票够不够用?

在得到儿子肯定的回答后,父亲二话不说,跨上自行车,返身回浦东去了。那一程来回,有一百多公里。于他而言,只要儿子安然无恙,他便放心了,他连一句叮嘱的话都不说就扭头返回,如此看来,他是那么信任他的孩子。

弟弟在给父亲讲述这段故事时,这父子俩,却像一对普通朋友抑或同事,一个躺着,一个站着,说到好笑处,弟弟率先哈哈笑起来,父亲便也跟着呵呵笑,并且客套地答复:对的,是的,是这样的……完全是应付的态度,显然没有适才听我讲故事时的兴奋,更是没有要钻出被窝去拥抱他儿子的欲望。我不知道,是父亲对他那回家甚少的儿子依然心存戒备,还是弟弟的故事已属他失忆的范围,现在他能记得的,是否仅剩下他自己的童年往事?或者,父子之间的情感表达,比之父女之间,本就多几分生硬和隔阂?

半个月前,弟弟从海南回家那天,母亲和我商量,晚上让父亲和弟弟睡,母亲和我睡。因为家里的两间卧室仅有两张双人床,平时父母占据一间,我占据一间。母亲的提议遭到我的反对,我说:你儿子肯定宁愿睡沙发,也不愿意和老爹挤一张床的。要不征求一下爸爸的意见?要是爸爸想和弟弟睡一起,弟弟会满足他的。

母亲便去问父亲,她以为,她的老伴心心念念等着儿子回来,一定愿意和儿子多多待在一起,甚至愿意和儿子睡一张床。可是父亲听了,竟支支吾吾不置可否。我笑了,我说:爸爸要和他老婆睡一张床,是不是?

这个反应迟钝的老头,尽管他已遗忘了许多往事,但他对情感的判断还未丧失,被我这么一说,他羞涩地笑了,然后沉默着点了点头。最后,母亲只能找出一张过去在老房子里用的折叠式钢丝床,展开,铺在了我的卧室里。

我并不介意与弟弟使用同一间卧室,我们从小就是在同一间卧室里长大的,与我们同龄的上海人家的孩子,哪一个没有兄弟姐妹合用卧室的经验?甚至一家四五口,全部睡在一间卧室里,也不在少数。

可是很奇怪,按照中国人的生存状况,家庭成员在绝对公开甚而没有隐私的环境中生活,相互之间应该是极其亲密而无所保留的。然而我们却并非如此,我们连彼此给予一个拥抱都不愿意,或者说,不好意思。我想,并不是我们不爱彼此,而是,当我们在绝对敞开的环境中成长时,为了保护内心的隐秘,我们给自己的心筑起了一道厚厚的墙。如同坐在同一辆公交地铁里的乘客,身躯贴着身躯,脑袋抵着脑袋,看似亲密无间,其实远隔万里。我们用自己的目光、肌肤,以及每一条神经,筑起了一道防护墙,这道墙让我们保持各自的独立,同时,这道墙让哪怕最亲的亲人也永远不能彼此贴近。

如此,我便理解了父亲为什么骑自行车一百多公里去探望他儿子,只说了一句“钞票够不够用”,就返身离开了。如此,我便也相信,我对父亲的拥抱发自本能的抵触,亦是源自我们的传统,生存的传统,以及教育的传统。

我们以“不表达”,来表达我们彼此的爱,这就是我们。然而如今的父亲,已回归为一个孩子,一个需要肌肤抚慰的孩子。而我,却依然生活在传统的现实中,我无法让自己随着他的回归而改变,我做不到,做不到充当他的母亲,做不到充当宠爱他的众多薛氏长辈,做不到充当那位曾经最喜欢把幼年的他抱在怀里的他的大姑表姐……那些可以把他抱在怀里的人们,大多已离开人世。而我,我是谁?我怎么有能力去替代他们?

我,是你的女儿啊!爸爸!

他听不见我的呼唤,他正以飞快的脚步向着他的童年奔赴而去,他是要以返老还童的实践来向他的儿女演绎生命的过程吗?

多年前的那个岁末,临产的我住进了医院,预产期已过,而我肚子里的胎儿却迟迟没有动静。母亲在家里为我做催产饭,婆婆和丈夫守在医院里,等待着不知什么时候到来的分娩时刻。

一周后,儿子终于从我剖开的子宫里被医生拎出来,这个属猪的懒孩子还在沉睡,他睡得正酣,甚至不愿意哭一下,医生在他屁股上打了一巴掌,他只勉强哭了一声,表示了一下他柔弱的抗议,而后就闭了嘴。接下去,护士七手八脚地给他过体重、洗澡、手腕套上母亲的姓名牌,抓住他印了蓝印泥的小脚掌在出生证上踏下人生第一只如玫瑰花瓣的小足印……在这整个过程中,我的猪孩子始终呼呼大睡着,他根本无心理会我们的忙碌和操劳,他亦是不急于看一眼这个他刚刚抵达的新世界,不急于看一眼创作了他这个生命的我。

而我,从那一刻起,便无法逃避地注定要成为他的母亲,他的老妈子,他的粮食生产基地,他的铺路工,他的洗衣妇,他的厨娘,他的……奴隶,无怨无悔的,幸福的奴隶。

三天后,父亲来医院看我。在这之前,因为产后炎症,我发了几天烧,半夜婴儿哭泣又无法休息好,精神很差。知道父亲要来,我变得神清气爽,早早地坐在床上等候。

至今记得,当我听见父亲朗朗的笑声从外面传来,当我看见他脚步健捷地跨进病房,我竟忍不住想要哭出来……

趁着父亲笑容满面地与公公婆婆握手寒暄,我竭尽全力憋住了眼泪,还好,还好,我没有在公公婆婆、父亲母亲都在场的时候哭,否则公婆岂不是要多心,是否他们亏待了我,让我在父母面前委屈掉泪?

可是为什么?所有别的亲人来探望我,我都只是欣喜和欢笑,从没有过一丝要落泪的欲望,而在见到父亲时,我却莫名其妙地想哭,抑制不住地想哭,这是为什么?至今我没有找到确切的答案,我只能解释为,我骨子里,其实对父亲有多么依恋。

我说过,这个强悍的男人,常常令童年时候的我产生挫败感,我亦是常常担心着他像一只好斗的公鸡一样容易与人发生争执,小时候,跟他一起外出,我会有不安全感。可是事实上,他的所有强悍和好斗,只为保护他的家人,他的孩子。是的,这个强悍的男人曾经给予我的那份不安全感,如今恰已变成了我对他的一种依恋,一种在我最幸福、最委屈、最快乐、最伤心的时候,都令我在他面前意欲落下眼泪而终是坚持忍住的,依恋。

现在,这个被我依恋着的男人,正躺在床上听他的儿子为他讲故事。适才,在他的女儿为他讲故事时,他似乎同样要表达他回归孩童的某种依恋,可是我拒绝了他,我愧疚而又无法逃避地承认。每一次反省,我总能下决心,下一次,我会敞开怀抱去拥抱他,可是下一次,我依然无可奈何地发现,我做不到。

母亲洗完澡从浴室出来了,她替下了弟弟,在父亲身边的被褥里坐下。彼时,她那已然返老还童的老伴,仿佛一个迷路许久的孩子,忽然发现了亲人的身影,脸上霎时露出由衷的欣喜。然后,他侧过身躯转向母亲,脑袋往母亲的枕头边一埋,安然睡去……

那会儿,我忽然很想感谢母亲,真的,感谢她。他的依恋,他孩童般的身心所需的所有抚慰,只有我的母亲能毫无障碍地,敞开怀抱,给予他。

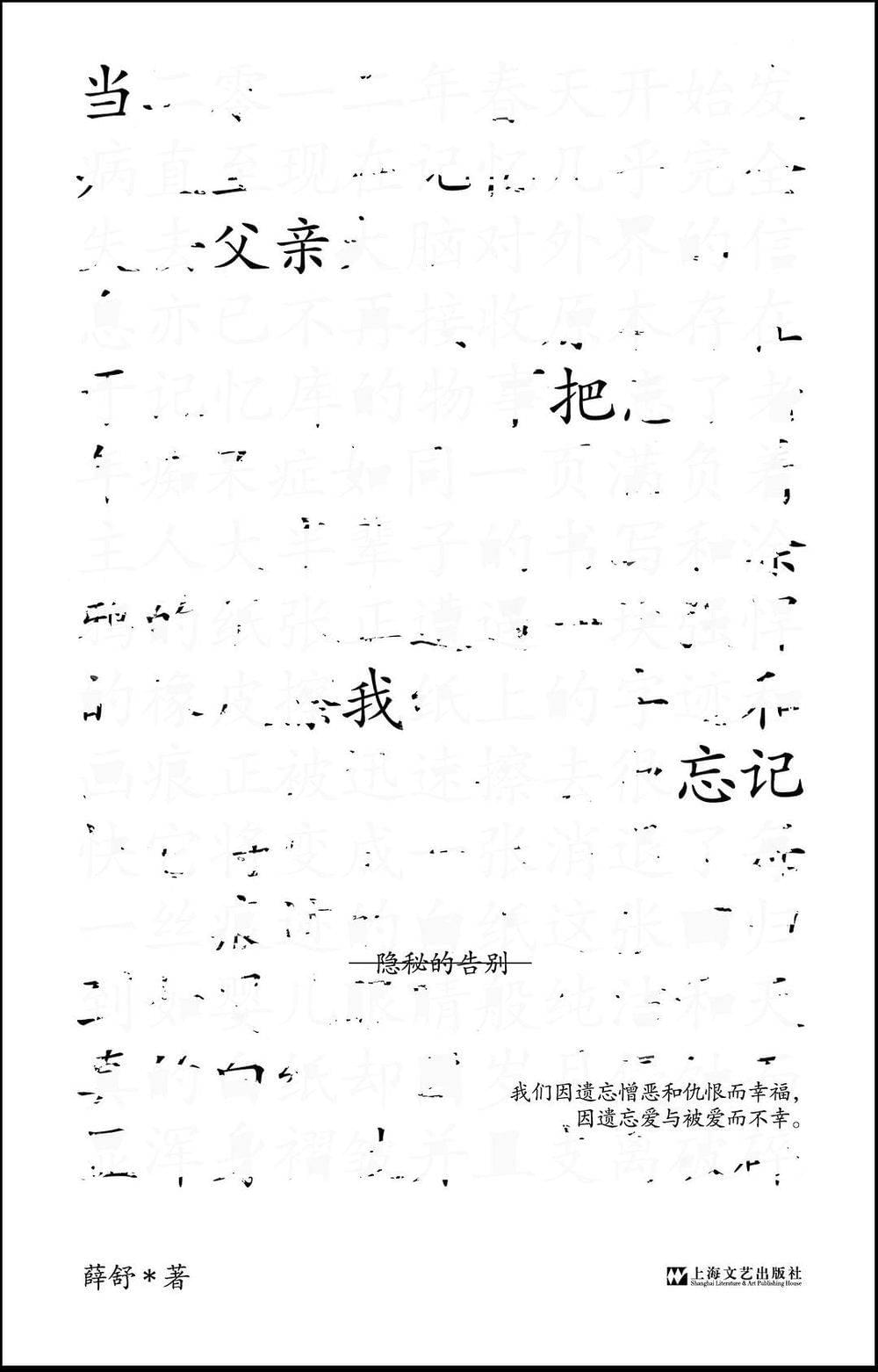

作者: 薛舒

出版社: 上海文艺出版社

出品方: 单读

副标题: 隐秘的告别

原作名: 远去的人

出版年: 2024-1

本文摘编自《当父亲把我忘记:隐秘的告别》,作者: 薛舒