我是在去年春年报名参军的,那时候战争还没有开始,既然现在炮火已经打响,直到战争结束,我会一直会待在军队里。 中学毕业后,我想去参军,包括向妈妈证明我的能力。

我来自一个非常虔诚的家庭,我自己很⻓一段时间都无法接受我的取向 —— 我认为这是一种疾病。 当我向妈妈敞开心扉时,她的反应有过之无不及 —— 大喊:“操,我儿子是个基佬!” 然后她开始抽泣:“天哪,我收养了谁”(我是养子)。吃饭的时候,她单独给了给我拿了一个盘子,说:“我不和一个基佬在一个盘子里吃。”

有一次在争吵中,她说:“你死了也比我丈夫死了好。” 我父亲在10年前出⻋祸死了。我就当着她的面,拿刀狠狠地割自己的手腕,之后她哭了很久,跟我道歉了。我们吵得就是这么厉害。

现在,我跟我母亲之间的交流变得很顺畅 —— 战争不仅影响了我,也影响了我的母亲。她意识到, 我在社会中扮演着多么重要的⻆色,现在她不断地告诉我:“我很难接受你是谁,你做了什么,但随着时间的推移,我看到你变成了一个男人,内在和外在都变了,你已经⻓大了。” 她开始意识到并珍视这一点,她说:“对我来说,最重要的是你能活着回家。回到家,想做什么就做什么。这是你的权利,你已经是成年人了,这是你的选择。”

我的熟人劝我不要参军,他们说:“当他们知道你是谁时,他们会在那里打你。” 但我决定还是去服 役。我不后悔,我知道会有一些困难,因为在入伍之前我已经是公开的同性恋身份。我也想在军队里出柜,结果被战友无意中发现了。当时正好指挥官叫我,而如果他叫你,那么你要立即报到,那天我忘了关掉手机 —— 把它留在营房里,屏幕亮着,上面是我和男友的聊天。聊天里有许多性感照片。

当我从指挥官那里回来时,那些家伙就站在那里,对着我的照片哈哈大笑。显然,他们了解我是谁。每个人反应不同。有人说:“怎么,你是同性恋 ,还跑来参军?” 有人完全不在乎。他们意识到我对他们没有任何威胁。

过去某些情况下,那些家伙可能会打我、踢我或做其他事情。但现在战友们不提 LGBT 这个话题了,因为性取向对任何人都不再重要。没有人在乎你是什么身份。

在战场上,我认识到了自己的使命和⻆色。当然,我从来不想打仗。但是事情已经发生了。最初的几天非常可怕,当我看到一架架战斗机从我们头顶⻜过,听到大炮的呼啸时,我害怕极了。但随着时间的推移,我渐渐习惯了,习惯了明天可能我不会醒来。

我非常想念我的男友,我们靠打视频电话交流。他很理解我,他在2014年担任军医,被俘后关了六个月。我在军队中有很多 LGBT 熟人,我们有超过150人的群聊,包括军官。我和他们中的很多人都是朋友。我们总是互相帮助对方。

我不知道有哪位将军会公开说自己是同性恋。我认识的一名将军甚至在战前就告诉我,如果哪位将军承认自己是同性恋,他就会在士兵面前丢脸。因此,他们更难出柜,因为他们可能会有被解职或退役的⻛险。

当阿列克谢·阿列斯托维奇说 LGBT 群体是不正常人时,我感到被冒犯 了。老实说,在战争开始之前,我看着阿列斯托维奇,心想:“上帝啊,他说的比唱的好听,他怎么什么都懂!” 但后来这个人就暴露了自己的另一面。

在我看来,我们的总统对 LGBT 群体很好,他曾经是一名媒体人,一生都在与 LGBT 群体打交道 —— 服装设计师、化妆师。在他的领导下,LGBT 群体的处境比在波罗申科的领导下要好,我们意识到我们可以出去抗议,组织骄傲游行,走在街上再也不会担心安全问题。

在战争期间,这个话题变得比以往任何时候都更加具有现实意义,因为许多人开始意识到他们不仅受到普通士兵的保护,而且受到像我们这样的人的保护。我们也在战争中展示了我们的能力。我们不只是带着彩虹旗四处走动。我们是普通人,但如果需要战斗,我们就义无反顾出来战斗。

战争对我们国家而言是一种残酷的推动力,但它终究是推动力,它让我们可以改变许多事物。

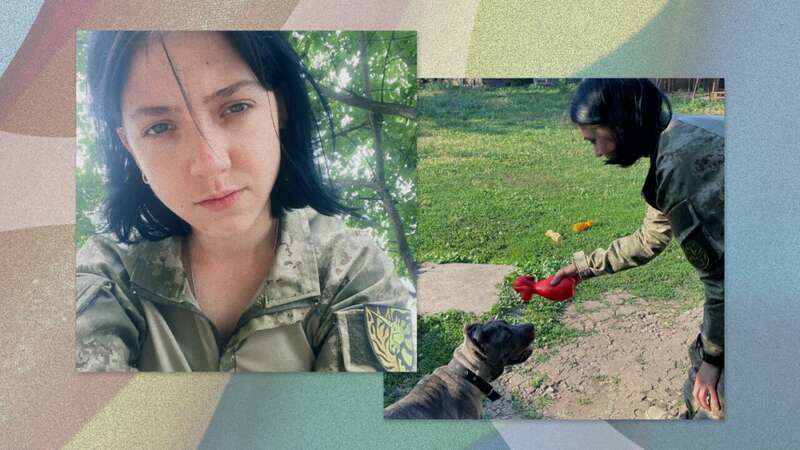

“我们并不吃惊,你看上去就是同性恋。”—— Anastasia Kobets,24 岁

很⻓一段时间里,我对军事有着浓厚的兴趣。我在 Kryvyi Rih 医学院里学习,几年前我考虑过以合同制的方式担任军医。但是新冠疫情阻止了我的计划 —— 防疫部⻔的工作更需要我。

当战争打响后,我不再迟疑,因为我拥有可以帮助到许多人的知识和技能。我不能干坐在家里或跑出国,如果我不去帮助我们的年轻人,我会自责。

那天是2月24日,我在医院值班,当天下午去兵役登记处,报名参军的队伍望不到头。于是我回到家,通过网站报名参军,作为一名医生,他们立刻录取了我。我在文件上签了字,然后就留在了那里,后来才有人帮我把东⻄带过去。

起初我们住在城里,但最近三个月,我一直驻扎在城外的阵地。我们睡在防空洞里。如果运气好的话,我每两周能回家一次。

我从来没有因为性取向而畏惧过军队里的一切。入伍不久,我就决定将我的情况告诉我的战友 —— 我不想让谣言传播开来。没人觉得这是个负面的事情,起初有些人会问我,他们说:女孩和女孩在 一起是什么感受?也有人说:“我们并不吃惊,你看上去就是同性恋。”

现在我们连队人人都知道我的取向,大家对此的态度都很礼貌,有时大家会开玩笑,是连我自己都会笑的那种。但这只是在我所在的连队。我知道其他联队有很多人是 LGBT身份,他们在那里受到不公正的对待。不幸的是,恐同存在于我们军队中,对男人们来说,看到有妹子和妹子在一起还能正常对待,但是看到 gay 在一起,就好像公牛看到红布那般。

战友们对我很尊重。我们连有95个人,我是连队的军医。在所有人中,我是唯一一个女孩。也许在其他连队,有人会面临压力或暴力威胁。

尽管近期我没有在军队的熟人那里听到有关 LGBT 群体被欺负的负面情况。我想这是因为现在所有人的注意力都在战争上,在这种情况下,你是不是 LGBT 身份已没有任何意义 —— 所有人都应该专注于完成任务。

在我看来,近年来这里对 LGBT 群体的态度有所好转。五年前,我还不能牵着女朋友的手在城里走,肯定会有人上来问这问那、骚扰、打骂。

但越来越多的人出柜了,对不同性取向的认识也回归平常。我认为现在恰恰是我们应该公开谈论自己的取向的时候,越多的 LGBT 群体站出来,同性婚姻就能越早合法化。

“我们想和俄罗斯保持距离时,歧视就减少了。”

—— Alexander Shadskikh,23 岁自战争开始以来,LGBT 群体当中的一部分人变得更加自信了,因为我们希望尽可能远离俄罗斯, 远离它压迫人观点的做派。现在我需要把每一天都当成最后一天来过,因为不知道明天会发生什么。我们需要告诉世界我们的存在,有许多保卫国家的士兵中,有许多事是 LGBT 群体。没有人能再说 LGBT 人群体逃离这个国家是因为他们害怕参战或想躲在某个地方。

在那些报道 LGBT 社区的记者的帮助下,这种刻板印象正在被打破。我不能代表整个军队,因为某个连队可以非常宽容,而另一个连队则很恐同。但是我给我们战友们看了我男朋友的照片,他们是知道的。在出柜这件事之前和之后,他们对我表现得很平静。

大概在七年级的时候,我开始怀疑自己的取向,但在学校不可能出柜。首先,因为你是未成年人,你要顾及你的父母,以及同学和同龄人会说什么。其次,那时候有歧视。歧视现今依然存在,但当战争来临时,我们想和俄罗斯保持距离时,歧视就减少了。

我不打算继续当军医 —— 这不是我的专⻓。但2月24日之后,军队开始需要医疗救助。尽管我毕业于儿科学系并且我们日常研究围绕着儿童,但我了解,成人身体的运作方式跟儿童差不多。我上的是医学院,我们救护的知识几乎都在战场上学到的,因为反恐行动那时就已开始,我接受了许多军医训练。

总的来说,现在感觉开弓没有回头箭了,同性婚姻合法化的请愿已经在国内出现了,一个多月的时间就获得了超过法定审议所需的25,000票。如果有官方开始考虑,这已经是迈出了很好的第一步。 现在 LGBT 群体有机会让自己为人所理解。

“21世纪会发生什么战争?” —— Olga

23岁我之前是一名普通兽医,2月24日的早晨改变了我的生活,就像大多数乌克兰人一样,一场全面入侵是不可避免的。

我告诉我妈妈会发生战争,但她不在乎,她说:“21世纪会发生什么战争?”24号那天我和家人在一起,但我心里已经在构想穿上迷彩服的样子。当妈妈睡着了以后,我开始收拾好我的东⻄,25号一早就不辞而别,没说再⻅,什么也没说。我去了兵役登记处,驻地在隐蔽在森林里面,一开始军委想把我送到 TRO(运输单位),但这不适合我,我设法去了作战部队。

我是连队里唯一的女生,第一时间就跟战友出柜了我是女同性恋,我不想有什么误会。战友们接受了我,从认识他们开始,我就告诉他们同为军人,不需要什么 “特殊” 对待。

自从2022年3月14日开始,我和战友们在很多地方并肩作战,相互照顾、理解,我们越来越像一家人,经过六个月的战斗,我实现了我的梦想,得到一把步枪开始,它陪伴我继续战斗。我在19岁时向父母出柜,但他们不理解,我也完全不想向他们证明任何事情,我会继续保卫我的国家。

“如果我死了,我男朋友就不能把我的尸体带回家”—— Pasha Iagoyda(左)

20岁我男朋友曾参加过2014年的反恐行动,在那期间克里米亚被占领。他现在没有与俄罗斯军队作战, 我不让他这样做。战场之余,我们通过电话或视频通话相互交流。我知道他担心我,但他也给了我很多精神上的支持。 如果我出了什么事,我男朋友没发把我的尸体带回家,因为我们还没有结婚。我们需要在乌克兰使同性婚姻合法化。

我们的总统是一个了不起的人,尽管我们处于戒严令之下,但他正在尽一切可能使我们群体在法律 上得到保护。我理解他的逻辑,无论他做出什么决定,我都会接受。我很高兴他认真对待这个问题,而不是无视我们的呼吁。

我不害怕在军队中公开同性恋身份!之所以他们仍然在问很多愚蠢的问题,是因为很多人还存在着不完全理解什么是同性恋的心态。最常⻅的是:“你不喜欢和女孩子在一起吗?” “你如何做爱?” 和 “你怎么能好男人?”在乌克兰,同性恋者通常被认为是弱者。这是有些人的刻板影响,认为我们无法为自己挺身而出。

“现在每一天都可能是我的最后一天”—— Sergey Fontantskiy 年龄不详我认识军队中不少 LGBT 士兵,我们有自己的组织,在里面我们可以面对面交流、讨论个人生活和面 基。军队里的 LGBT 和大众当中的一样多,我想大约是 5%。2019年乌克兰做过一个调查,大约有14%的大众接受 LGBT 群体,我觉得可能接受的比例更高,当然,这是我个人的想法,但我从未遇到过恐同现象。然而乌克兰人对同性恋有种陈腐的刻板印象。最常⻅的是同性恋者太胆小,没有勇气拿起武器保卫自己的祖国,或者他们太自私,只顾自己的利益。 但是现在,我们正在摧毁这些刻板印象。这场战争表明,LGBT 和我们的异性恋兄弟姐妹一样,也在保卫我们的家园。关于同性婚姻的请愿非常重要,现在每一天都可能是我的最后一天。我完全同意总统先生的观点, 即目前⺠事结合更为权宜之计。

“由此,生活在 ‘之前’ 和 ‘之后’ 中间划了一条界线”—— Oksana Surchok

年龄不详十几岁的时候,我意识到 “性别不是社会和父母所定义的。” 同时也发觉自己身体和心理上出现的不匹配。可能这个问题会困扰一个人很久,你试图坚定自己,寻求帮助,也有可能变得具有攻击性,你开始憎恨你的身体,或者用好几年的时间逃避它。这就是跨性别者的生活,因为你天生就有一定的性特征,必须按照社会为你的性别规定的方式行事,但是每一天,每一小时,每一分钟,每一秒,你内心和外在世界之间的差异会吞噬你。

有一天它变得无法忍受, 而你面临一个选择 —— 死亡或接受,没有其他选择。 11年前, 我做了决定,我接受了自己,我开始了性别转换,起初是小心翼翼的,无论是激素治疗还是社交上的变换,然后我渐渐地出柜了,我遇⻅了后来相伴10年的伴侣,我开始过一个正常而成熟的女人的生活。

是的,这并不容易,但当我定居在基辅时,一切都变好了。我做了自己最喜欢的工作,闲暇时光里爱人陪伴在我身边,一切看上去前途无限,所有这一切都终止在2022年2月24日。早点6:15的爆炸是一个转折点,由此,生活在 “之前” 和 “之后” 中间划了一条界线。那一刻,我的灵魂恐惧被恐惧塞的满满当当,不仅是因为为了我自己,还为所爱的一切。

在我的家庭里,军人一直是被崇敬的榜样,因为我们好几代先辈都有从军的经历。所以无论你穿什么,裤子还是裙子,无论你扮演什么社会⻆色,当敌人出现在你的土地上时,你不得不跟他们针锋相对。那天下午我去了兵役登记处,到了晚上,我就被编入基辅的一支部队。 刚开始在军中服役的过程通常是接收命令、演习、修筑工事,当然还有作战行动。

最终我被调到突击部队,我一直在那里服役至今。过去八个月来,我一直在巴赫穆特地区工作,这可能很困难,但是我们一支坚持并试图保持战线。对我来说,放下平凡人的生活很难,停止激素摄入很难,更难的是失去朋友以及无法再⻅到爱的人。 我不想躲在柜子里,但我也不想强调我是一个跨性别者。我来到这里是为了保卫我的家人和土地, 以及我的价值观和理想。我的一些战友知道我的身份,有些人不知道。

知道的人不在乎我的身份, 因为这里的每个人都有属于他们自己的一面,在这里,判断一个人不是由他或她的外表。而是由他或她的本质。战争会揭示一切,我看重的是这里战友的尊重,胜过任何奖励和荣誉。关于权利,让我们务实一点。即使是在战争期间我被军事医疗委员会宣布并确认易性症,我依然需要服役,充其量不会在战斗单位服役。

当麻烦主动找上⻔时,如果你是一个真正的人,一个公⺠,那么大家都有责任参与其中。你要么战斗,要么帮助前线,没有其他选择。我也期待着国家批准注册⺠事伴侣制度,因为我们群体和我理应得到普通配偶同样的权利。

“你假装女同性恋是不是为了避免引起男人的注意”—— Kobets Anastasia, 25岁 当我个十几岁时,我发现并完全接受了我的取向。对我来说,出柜在军队是一件非常重要的事,从我入伍开始就决定了要公开身份。这对我们群体也是很重要的一件事,人们需要知道我们和他们一样,做着相同的工作。

我很幸运,连队里的战友对我这个出柜的女同性恋非常友好,但遗憾的是,不是每个人都如此。大多数情况下,人们对同性恋总有刻板印象,我遇到的其中一种便是 “你假装女同性恋是不是为了避免引起男人的注意”(我是连队里唯一的女孩),但现在情况已不再如此。大多数时候,你会遇到像 “你只是没有遇到过一个正常的男人,但我...... ” “这是暂时的,你需要有一个家庭和孩子” 这些言语。我们并不需要被特殊对待,我们需要的是与异性伴侣同等的权利。

“我们会成为孩子更好的父母,也会成为父母更好的儿子。”—— Іван 21岁 9岁那年,我感觉到自己身上有些不对劲,我试图问清自己:“嘿,你到底怎么了?”接下来的4年时间,我渐渐意识到自己和别人不一样的事实,我喜欢一个男生,我的成⻓环境让我陷入了⻓时间的内心斗争,我害怕家人不会理解,我的朋友会抛弃我。这种担忧最糊变成了心理问题,16岁那年,我出现了精神疾病的前兆。这场斗争一直持续到17岁,在那之前我一直憎恨自己,又想逃避这一切,每天对自己说 “你不是正常人”、“你不属于这个世界”。

我开始去看心理医生,由于频繁的压力而晕倒,我的妈妈对我当时的处境无能为力。18岁那年我开始好转了一些,用了三个月时间,正是在这个年纪,我接受现在的自己。对我来说, 当我自己不是沉浸在一些想法,而是付诸行动的时候,我的精神就在逐步恢复稳定。是入伍帮助了我,让我恢复如初。因为我意识到,我是要成为一个家庭里的儿子、哥哥、叔叔,朋友有朋友的期待,战友有战友的期待,我爱谁是我的私生活,我的朋友、我的父母和我的兄弟姐妹都支持我。 我最爱的是我老公 Mykola,无论如何,他是我想共度一生的人。我设想过。无论我们生活中发生什么,我们老年时都会坐在舒适的家窗边看日落,我们会成为孩子更好的父母,也会成为父母更好的儿子。

Mykola 在一次战斗任务中失去了身体的一部分 —— 一只胳膊,他没有放弃,现在在他的军人生涯中找到新的任务:训练刚入伍的军人。我们正在为所有像我们一样的伴侣而奋斗,希望能组成一个家庭,有继承权,有一份正式的结婚证。最重要的是,有能力和权利为我未来的家庭做出决定,有权探望亲人,以及做手术时的签字权,遭遇不测时处置与我心相连的人的身体的权利。致谢 Військові ЛГБТ та наші союзникиlod.media