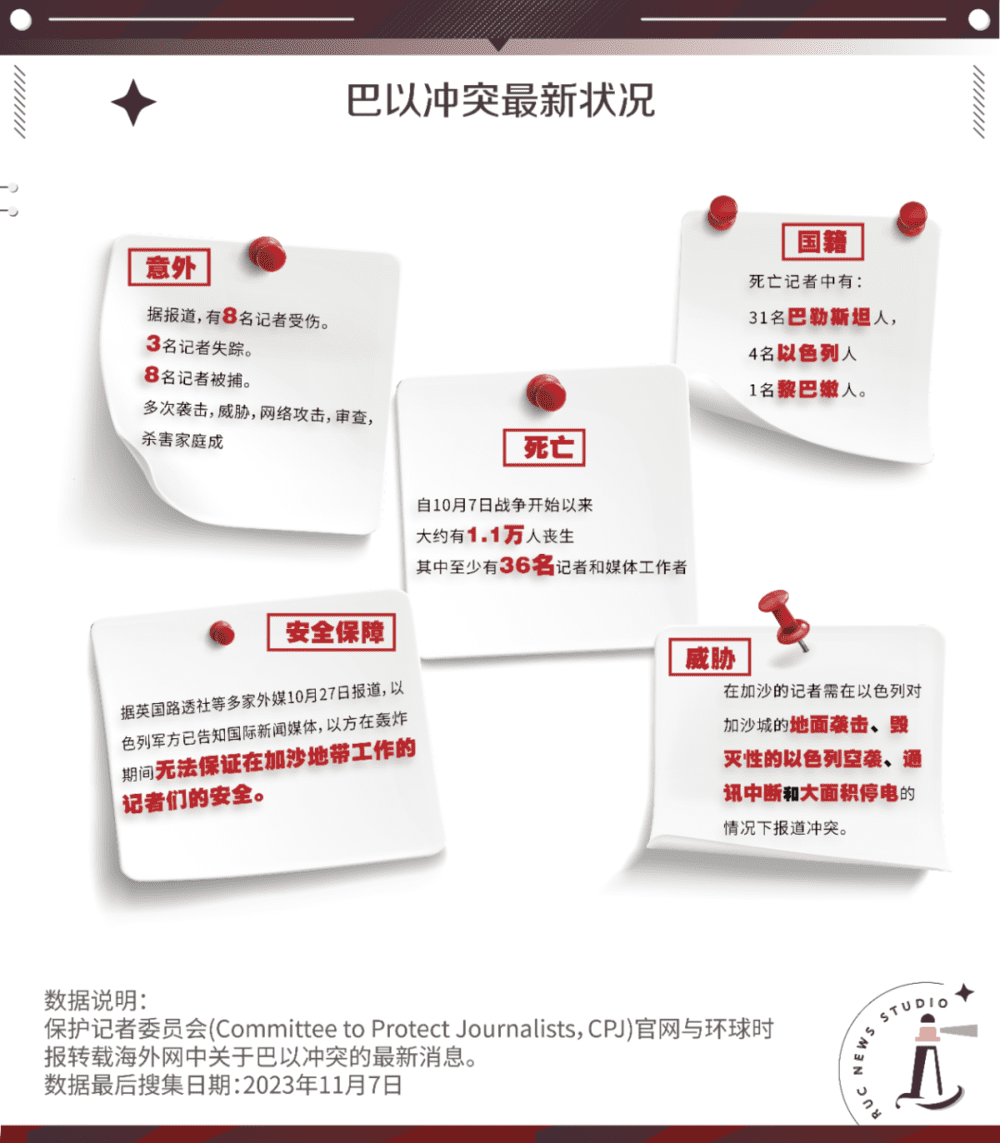

巴以战火再起,战地记者的伤亡牵动人心。据不完全统计,自本轮巴以冲突爆发以来,至少已有36名记者和媒体从业人员遇难。

战地记者,浓缩着人们对新闻的至高想象与期待:以身涉险,与虎谋皮,在烽火狼烟中揭露真相,发回报道。在过去的叙事中,他们是战士,是眼睛[1],是“新闻业中最具魅力的角色”[2],是“无可争议的公民英雄”[3]。

但新闻业的存在危机,似乎也正无可避免地波及了被称为“道德巅峰”的战地记者们:一方面,亲历者们的一台手机,就能比专业记者更快、更近;另一边,随着信息战的升级,社交媒体、短视频等新兴媒介,正更深度地参与、重塑现代战争。

在今天,战地记者的工作什么如旧、什么崭新?他们如何思索自己“在场”的意义?在记者节,我们与两位处于战乱地区的记者聊了聊。

一、战火中,他们这样工作

战地记者面对的危险不言而喻。

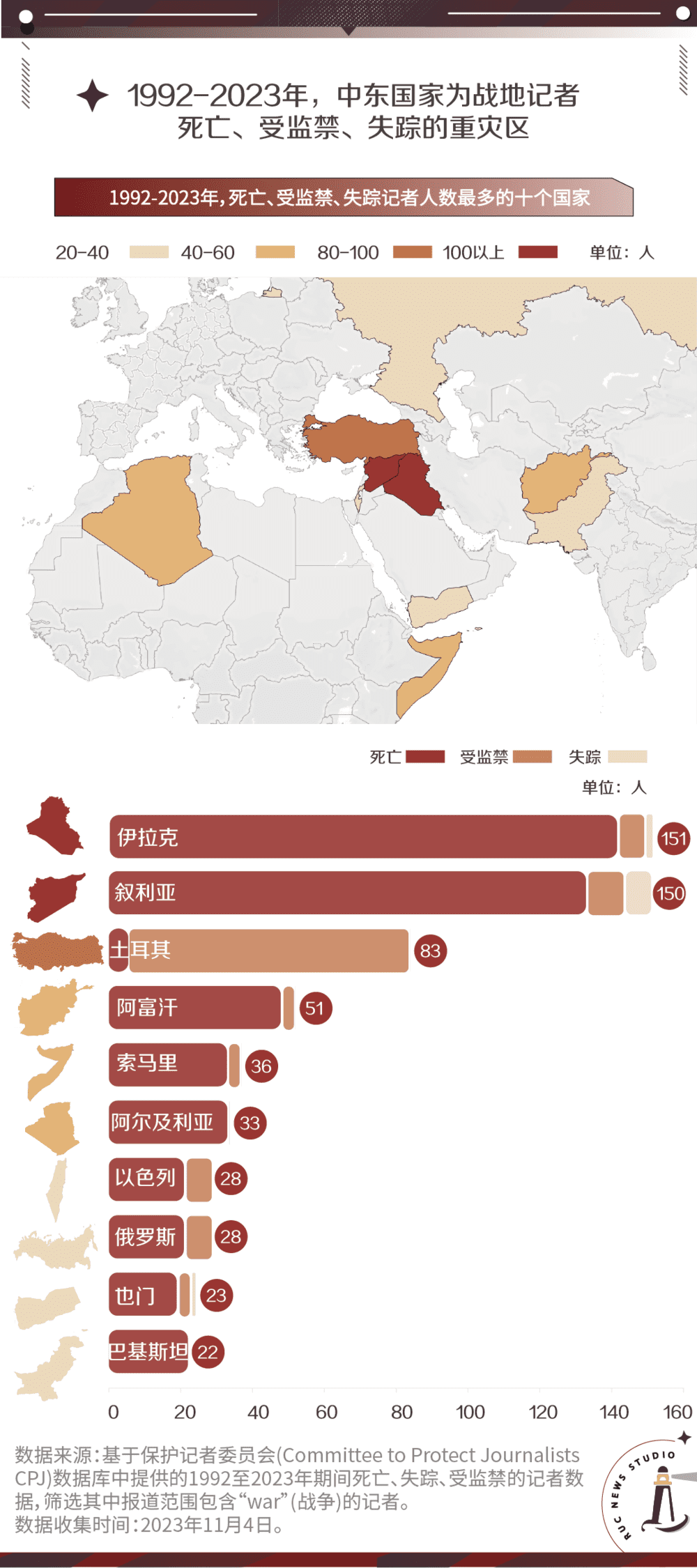

根据保护记者委员会(CPJ)的数据,1992至2023年,“战争(war)”有关的死亡、受监禁、失踪的记者共有835人。其中,伊拉克、叙利亚、阿富汗三地,占据死亡人数前三。而土耳其则最常见记者受监禁的消息,共有78条记录。

如何自我保护,是战地记者们最重要的功课。

新华社驻耶路撒冷记者王卓伦告诉我们,在前线,防弹衣与防弹头盔是最重要的两种装备。每次开车去往现场时,“我都会把我的防弹衣和头盔放在副驾,如果有突发情况,比如突然有火箭弹来袭或者有爆炸发生,我至少可以把自己先武装起来。”

而“软件”方面,王卓伦与另一位受访者,新华社驻阿富汗记者赵家淞都告诉我们,会一点当地的语言至关重要——他们分别正在学习希伯来语与波斯语。

“在爆炸现场和巴沙地带边境这些危险的地方,总有警车上前阻拦我,这时候我用希伯来语和他们交流,他们的心理风险就会相对降低,甚至给你开绿灯”,王卓伦说,“我会的也不多,但‘我是记者’‘我是中国人’,以及‘我想去……’这么几句,就是挺管用的。”

为了更有效地表明身份,她计划和其他记者一样,在身上和车上贴上显眼的“Press”标识。

赵家淞说,国内的媒体会反复对我们强调保证自己安全为第一位,“在长期工作中,大家都养成了察觉和预判危险的能力”。

王卓伦也告诉我们,对战地记者来说,其实有两种前线:“广义的前线”和“狭义的前线”。例如,整个处于战争状态的巴以地区都可以视为广义前线,驻当地的记者们可以在相对安全的办公室中完成文字甚至一些视频报道。而“狭义”的前线理论上只有正在疯狂交火的加沙地带,现在正全面受哈马斯控制,无通行证不得入内,中国记者目前能到达的战火最前线便是加沙地带在以色列一侧的边境。

而那些处于火线的记者,往往是原本就最靠近消息源的本地报道者。他们是处境最危险的人。这点从本次巴以冲突中丧生的媒体人名单里可见一斑:31名巴勒斯坦人,4名以色列人,1名黎巴嫩人。

活跃在第一线的报道者,不仅有当地记者,还有其他地区媒体雇佣的当地的报道员(correspondent)和线人(stringer),他们或与他国媒体长期合作,也有的靠出售第一手的消息为生。

两位受访者表示,他们在当地都有长期的本地报道员和一些相对固定的线人。赵家淞所在的驻地,有一位五十多岁的阿富汗员工已经受雇于新华社十余年,比许多内派记者“资格更老”。

在前线,一手消息有时也会成为一门生意。王卓伦告诉我们,在一些战事信息共享群中,会有不少人“主动冒出来说我可以当线人”,并收取相关费用。

二、让子弹再飞一会儿,反而是需要勇气的事情

媒介转型早已在全球范围内轰轰烈烈地展开,战火纷飞处也概莫能外。

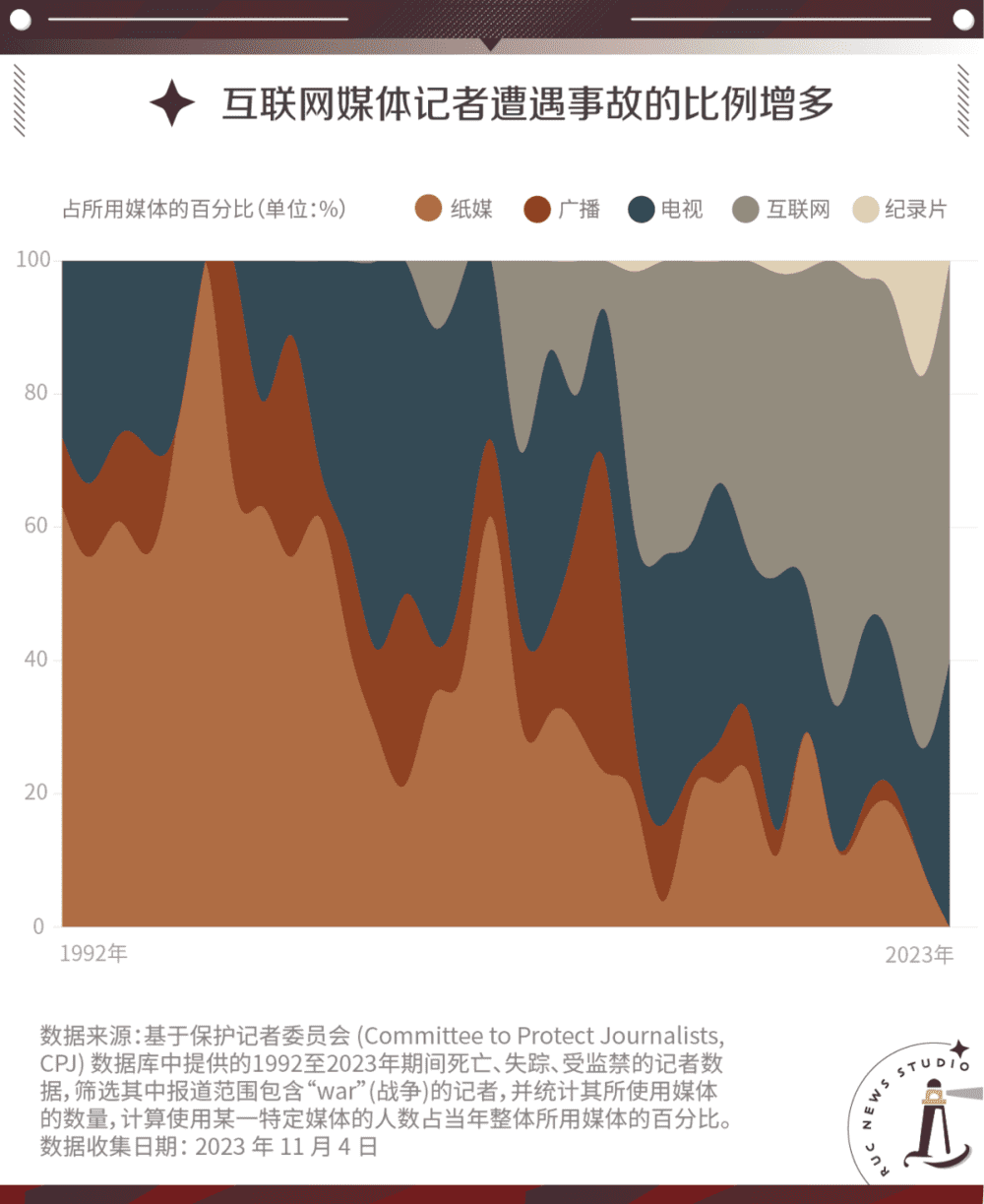

CPJ的数据也可以从侧面看出,战地记者们活跃的平台,正在逐渐从象征着传统媒体的纸媒、广播和电视转向互联网。

互联网信息的剧烈膨胀,也给传统媒体的战地记者们带来了双重影响。海量信息固然提供了不少报道线索,但也消耗着大量的精力辨别真伪。

“从10月7日起,我收到的信息真是海量,每分每秒都在扑面而来,几分钟不看手机就是几十条信息”,王卓伦说,“在这种局面之下获取和甄别信息,独立判断的能力对一名战地记者来说尤为关键”。此外,她信赖同行之间的信息互通,在专业人士的交流互助中以最快的速度刺破谣言和假新闻。

赵家淞也说,战争相关的信息总存在着更多混沌之处,国家之间出于外交影响的考虑,竞相争夺舆论高地,也总成为一些自媒体煽动民族仇恨的素材。

也因此,在对战争报道中,除了一线快讯,事实核查也成为新闻媒体的重要工作。如《华盛顿邮报》于2020年9月成立视觉取证团队,以该报在调查性报道方面取得的经验为基础,专注开源视觉鉴证[4]。这对一线的战地记者而言,也是一种有力的支撑。

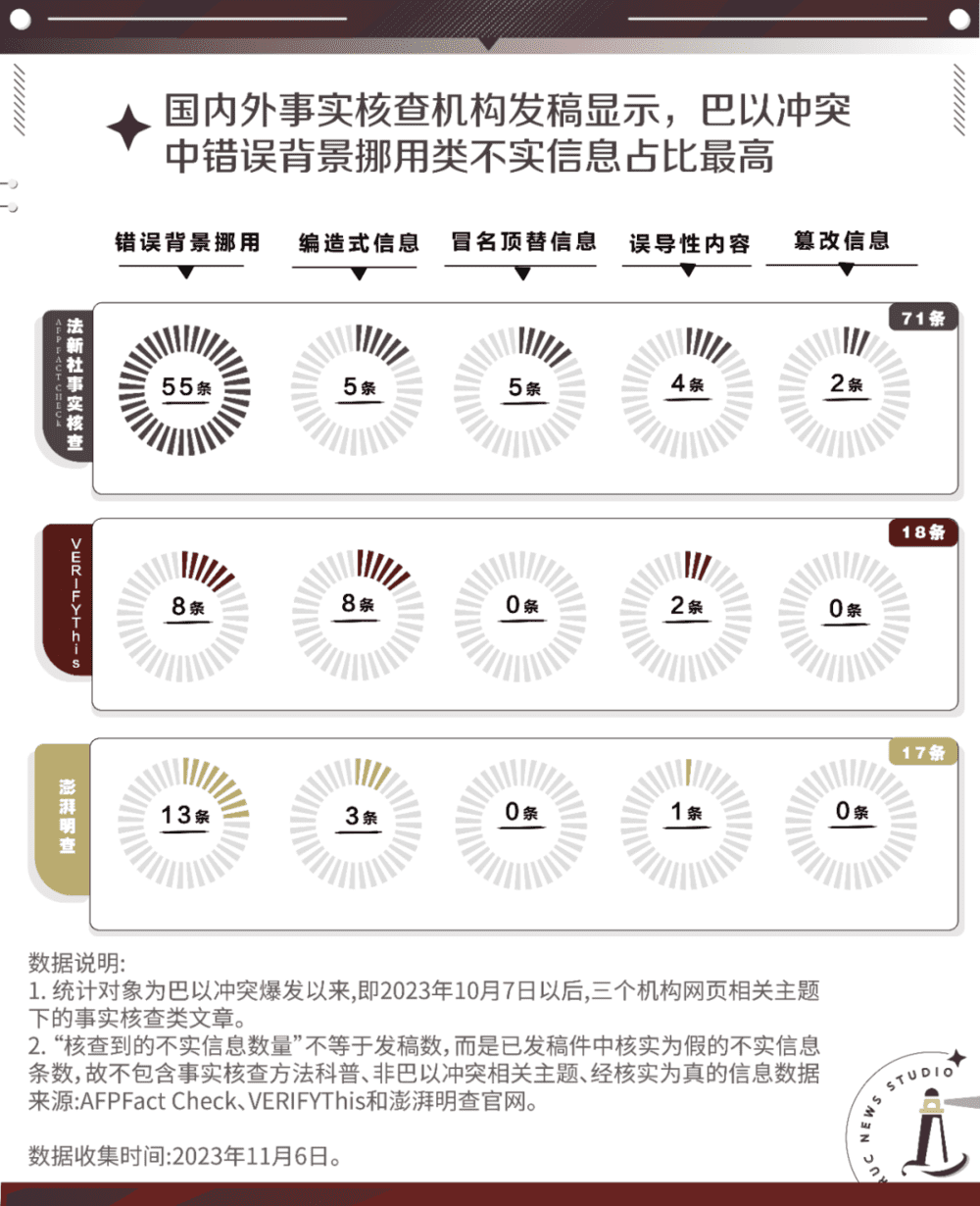

据我们对法新社事实核查、VERIFYThis(商业机构)和澎湃明查三个事实核查频道的统计,在巴以冲突的相关信息中,错误背景挪用、信息编造、冒名顶替等失实尤为高发。

两位接受采访的记者,都提到了进入战乱地区前,接受专业新闻训练、拥有采编经历的重要性。赵家淞说,“如果没有至少两三年做采编工作的经验,可能就不知道在国外遇到突发事件的时候,如何第一时间决定去做什么。”

战争将驻外记者抛入一种陌生、不稳定的环境之中。“日常的业务积累非常非常重要,只有平时练就了一身过硬的本领,才能够在种种突发事件面前临危不乱,处变不惊。”王卓伦说。在这次战争爆发前,她已经在本地报道了不少小规模的冲突,比如持刀、持枪的袭击现场,还有公交车爆炸案等恶性事件,“所以当更大的战事突然来临时,我能把以往的经验运用到报道中”。

当社交媒体的信息已经不断抢跑的今天,她觉得,作为记者需要“胆大心细”。有时,能让子弹飞一会儿,是一件更需要勇气的事。

三、在场,为了眼神的交汇

上世纪90年代以来,战地报道在全球范围内的影响力与日俱增,电视和直播的发展,让在场(being there)成为战地记者职业文化的核心,记者们通过展现自己“处在战场中心”来建立可信度[5]。

但在信息高度发达的今天,人人能够通过一部手机直播现场、记者肉身在场的意义,是否也面临着消解?

在交谈中,赵家淞提及的一个细节令我们印象深刻。“(阿富汗)当地人会因为你的一个眼神就感受到不尊重。他们的自尊心特别强。”因为他在聊天时笑了出来,被当地的雇员提醒需要保持眼神的严肃,不然会被认为是歧视。

王卓伦也说:“如果你不去亲眼看到那些画面、亲口去和当地人交流,你就很难对战事有一个直观的理解。”但她也会后怕,“亲临现场对战争的理解、业务能力的提高肯定有帮助,但代价就是风险的确很大。现在每一天都有险情在发生,我有好几次都是刚去过一个地方,那个地方就被爆炸了,我前几天刚开过的一段高速公路,接着那里就被火箭弹给炸了。”

常驻战乱地区做记者,不仅更新了“做新闻”的经验,更是一场对自己的重新发现。

赵家淞称,阿富汗战争已经结束两年,但国家政局仍不稳定,恐怖袭击频发,这种极度高压的环境确实磨炼了意志,激发了关于“生”的动力。他自我调侃:“我认为自己是一名‘艰苦山区记者',以前我还比较挑食,来到这之后没什么吃的,唯一的大型华人超市还在去年被炸了,所以现在反而更珍惜食物了。”

王卓伦还提到了“在场”的另一重意义。当她一个人开着车、拿着三脚架、穿戴着防弹衣和头盔前往袭击现场,总有人会主动上前与她交流。“现在留在巴以地区的外国人已经很少,大多已经撤离,亚洲人就更少了。每次他们看到我这样一个东方女性的出现,他们就会好奇和惊讶。”

“我觉得我代表的不仅是中国新闻工作者的形象,甚至也代表着中国人的形象。”她会主动上前,透露自己的记者身份,交流自己的立场和感受,澄清谣言、打破偏见。

“在场”的意义依然存在:为了那些眼神交汇的瞬间,为了一次次对“人”的抵达,也为了更多理解的发生。这也许是今天,战地记者的责任与荣光所在。

参考文献:

[1] 张洋. (2020). 眼睛与战士:中国战地记者职业文化的话语建构——基于49部战地回忆录的分析. 全球传媒学刊, 7(4), 16.

[2]Haris,J.& Wiliams,K.(2018).Reporting war and conflict.New York:Routledge.

[3]Saltzman,J.(2005).Analyzing the images of the journalist in popular culture:A unique method of studying the public’s perception of its journalists and the news media.Asociation for Education in Journalism & Comm unication.

[4]付红安.(2021).视觉取证技术赋能短视频新闻生产——以华盛顿邮报为例. 青年记者(24),118-119.

[5]Korte,B.(2015).Represented reporters:Images of war corespondents in memoirs and fiction.Bielefeld,Germany:Transcript Verlag.

本文来自微信公众号:RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi),统筹:江雪,数据收集与分析:江雪、陈烛,采访:余婉遥、何袅、陈烛,可视化:江雪、陈烛、余婉遥、禹琳,文案:何袅,美编:陈烛