不论是短视频街采中年轻人对于婚育普遍流露出的悲观情绪,还是媒体报道中“中国单身人口近3亿” “我国离婚率高达44%”等耸人听闻的数据,我们似乎正在经历一场婚姻家庭观念的巨变。

但是,从宏观数据上看,近年来中国人的婚姻趋势真的发生了扭转性的变化吗?普遍性的不愿婚育,是经济发展带来的必然后果吗?和其他国家相比,中国人的各项婚育“指标”究竟处于怎样的水平?

本期节目,我们将和北京大学社会研究中心助理教授於嘉老师一起,从婚育指标的常见误区聊起,尝试通过社会统计和跨国比较的视角,理解我国目前的婚育趋势。

一、统计迷雾下的不婚率和离婚率

周发发:不婚率和离婚率在媒体报道中分歧非常的大。比如不婚率,一些报道称,“中国的单身人口有近3亿”“不婚人口7500万”;但是也有一些数据讲,像北京上海这样的城市,其实不婚率很低,甚至不到1%。第一个问题想请於嘉老师帮我们解读一下,单身人口和不婚人口有什么区别?不婚率又是怎么测算出来的?

於嘉:一般我们说人口指的是一个数量,比如说单身人口,但是前提是我们怎么去定义它。比如,中国的法定婚龄可能是20岁(女)和22岁(男),所以我们要去看20岁(女)和22岁(男)之后仍然处于单身的人口有多少。但是可能3亿的数字里,包括了0岁、1岁,还在上小学、还在上幼儿园的儿童的人口。如果我们把所有的人口都按婚姻状况去看,可能会有2亿多甚至3亿的人没有进入婚姻——我觉得这是其中的一个误区。

不婚率其实也有很多不同的定义。很多时候,我们限定在法定的婚龄20岁或者22岁,或者以成人为标准18岁,你达到了这个年龄之后依然没有结婚,我们可以把这个情况叫作未婚率。但是很多时候当我们提到“不婚”这件事情,经常涉及的另外一个概念就是终身不婚率,就是长期没有进入结婚——可能是主动的,也可能是被动的选择。这个窗口我们就要拉得更长一点,比如说要看你到30岁、35岁、40岁的时候有没有结婚。这样的测量可能相对来说是比较准确的。

刚才发发提到的,很多媒体报道的数字,其实一方面它指标的定义是不清楚的,另一方面,如果它是一个比例的话,它的分子和分母其实都是很不清晰的。所以当我们以学术的角度,去看一个国家、地区或群体是不是不想结婚,很多时候我们一方面会去看大家是什么时候结婚的,另一方面会去看多少岁之前——比如说20到25岁或25到30岁之间,又或者是40岁之前——看这些年龄段群体中有多少人没有进入婚姻。

比如,如果30岁之后还没有进入婚姻的群体比例是逐渐升高的,我们就可以说整个社会的婚姻可能在推迟,有很多人不想进入婚姻;但是如果我们仅仅去看单身人口总数,或者去看还没有结婚的人占社会总人口的比例,这些数字往往会是有误导性的。

周发发:离婚率也是一个争议比较大的数字。我看到过一个数据说,我国的离婚率高达44%——我虽然没有做过相关的研究,但会觉得这个数字哪里有点不对劲。下面也请於嘉老师给大家分享一下,离婚率在学术上是怎么算的?以及“44%”有可能是怎么算出来的?

於嘉:其实谈到离婚率,大家经常会看到非常耸动的标题。像发发刚才提到的44%,还有一些新闻就会说,中国有近一半的婚姻都已经离掉了,等等。其实我们每次看到的这些报道背后都有不同的算法。一般来说大家使用比较多的数字有几个,但媒体报道经常把这几个数字混淆。

有一个数字是我们学术中也经常会用的,叫“粗离婚率”。这个算法是给定1年的区间,比如说2022年,或者2021年,看这一年中有多少人去离婚,再去除以中国的总人口数。一般来说,这个指标的数量级是比较小的,可能也就是千分之几——千分之三或千分之五。

但是刚才发发提到的离婚率可能有44%或是超过一半,我猜测它用的叫作“离婚结婚比”,这个数字是用今年离婚的对数(或人数)除以今年新结婚的对数(或人数)。这个比例可能会达到一个比较高的数字。一方面,这可能是因为离婚的人口确实是在逐年增加——这是不可否认的,中国的婚姻确实正在逐渐变得不稳定。

但另一方面,结婚的人口也在持续地下降,这可能是因为大家不想结婚,也可能是由于现在是“90后”“95后”进入婚姻的高峰期,而这一代的人口总数因为受到计划生育政策的影响,也是逐渐下降的。如果没有这么多人进入婚姻,我们算一个离婚结婚比,在作为分母的结婚人数逐渐变小的情况下,整个比例就会变得非常大。

其实离婚结婚比在我看来也非常具有误导性,很难代表一个社会的婚姻稳定程度,所以我们一般在研究中也不太使用,粗离婚率用得相对更多一点。但粗离婚率也有很多的不确定性,原因在于:它的分母是总人口数,分子是今年离婚的对数,但是到底有多少人去离婚,其实取决于到底有多少人结婚。如果一个社会的人都不结婚,当然就不会有人离婚了,离婚的对数可能就是0,粗离婚率可能也就是0。但是这不能代表这个国家的婚姻是非常稳定的。

比如,我们如果去看美国的数据,就可以看到美国的粗离婚率近年可能还略有所下降,但其实下降背后的根本原因不是大家婚姻更加稳定了,而是结婚的人少了,所以每年离婚的人也变少了。

如果我们去对比粗离婚率,这几年中国的粗离婚率确实是在持续地攀升,非常的高,甚至超过了美国和很多欧洲国家。但是粗离婚率高其实也取决于到底有多少人结过婚。比如在我们爸爸妈妈这一辈,“70后”“60后”“50后”人口的总数就是非常多的,因为建国之后我们有一个baby boom(婴儿潮)。他们进入到离婚的高发期之后,就会有非常多的人去离婚,让分子膨胀得非常快。因为分子和代际的人口数是成比例的,所以粗离婚率可能也不是特别准确的一个指标。

从研究者的角度,如果想要比较严谨地去衡量一个国家的婚姻是不是稳定,我们一般会去追踪一个队列,英文叫cohort。可以是出生的队列,比如说都是“80后”;也可以是结婚的队列,比如说都是在2000~2010年之间结婚的。我们追踪这个群体,从ta进入婚姻的时候开始,去看10年、20年或30年之内,有多少的比例离婚了。这是目前最能准确反映婚姻稳定度的指标。

如果说进入婚姻10年之内有50%的人都离婚了,这确实是非常不稳定的婚姻状况——可能美国目前就是这样。但是如果我们去看中国,比如说去看在2010年进入婚姻的cohort,到2020年这一部分群体离婚的比例可能不超过5%。所以如果这样去横向对比的话,我们可以看到中国的婚姻是非常稳定的,即便它的粗离婚率已经超过了美国。

周发发:像您所说的这种追踪队列的研究方法,会不会对统计的执行要求比较高?像粗离婚率,可能民政局、统计局基于登记数据就可以直接给出一个数,但是像这种追踪或回溯队列的方法,可能需要更细致的访问,还涉及分组、抽样,是否需要执行精度更高的机构去调查?

於嘉:没错,从统计局或者民政局的角度来说,汇报粗离婚率是比较简单的。另一方面,这个指标可能各个国家都会算。我们就可以进行一系列的横向比较,但前提是,这些国家人口的代际变化和人口婚育政策都相对稳定。比如我们的婚姻登记政策有过变化。在2003年之前,如果想要离婚,你要得到居委会或单位的同意,要获得领导的批准,不是说个人想离婚就能离。但是2003年之后我们修改了这个条例。

另外就是,刚才提到的这种指标,确实需要更强的精度、更细致的调查,可能不仅仅是从民政的口径把它统计出来就可以。不过,我们做研究时也会涉及很多其他国家的数据。国外的队列数据,很多时候也是包含在相关的宏观指标中的。我们如果从民政的角度,除了可以统计今年有多少对人办理了离婚,其实也能在结婚证上看出他们是什么时候结婚的。

只要把这个数字也输入进来,我们就可以了解今年离婚的人是在什么时候结的婚,他们的婚姻持续了多长时间。像是进行大规模的社会调查,可能要访问非常多的家庭,这是有点难的;但是另一方面,民政部门要获得这种统计指标或者行政数据,可能只需一个比较小的改动。

二、婚姻状况的跨国比较与东亚社会的低生育率

周发发:您刚才提到了粗离婚率的跨国比较。我们似乎有一个普遍印象是,一个国家的经济越发达、社会越发展,人们就会越不愿意结婚、不愿意生育。您认为经济发展一定会影响婚姻稳定程度吗?如果我们把“社会发展”做更精细的拆分,您觉得有哪些结构性的因素会影响一个国家的婚姻稳定状况?

於嘉:我只谈谈我自己的看法,不一定是唯一的解释。我做了很多“第二次人口转变”的研究,觉得这背后可能更多的是因为个体主义的兴起。由于个人观念的转变,相比传统我们把家庭看作一个整体,人们开始更加关注自己的利益。此外,它也涉及刚才讲到的宏观政策以及法律的变动,涉及经济的不稳定或衰退。比如,国企改革的时候,有很多群体下岗、失业或就业不稳定,这些情况都会增加婚姻不稳定性。

另一方面,它也涉及人们对婚姻的不同看法。你是把婚姻当作一个非常正规的制度,包括一些宗教的约束,一旦进入婚姻你就不能离婚;还是没有把婚姻看得这么正式,可以接受离婚这件事情。我们谈到东亚社会,可能还涉及一些家庭传统。比如我们经常谈到东亚社会中的“子女中心主义”,很多人可能选择为了子女而不离婚,并且一旦生了孩子就不太可能轻易选择离婚。

周发发:您刚才特别提到的东亚社会可能有一些共性。现在大家也很喜欢把儒家文化圈里面的中日韩三国共同面临的社会问题拿出来讲,比如性别对立的加剧、教育成本的上升等等。很多人会把这些社会问题和中日韩的低生育率、大家更不愿意结婚等等联系起来分析。您怎么看中日韩三国的生育和婚姻问题?

於嘉:我们确实可以看到这种东亚儒家文化圈,甚至新加坡都会呈现出一些类似情况。比如根深蒂固的性别不平等,它对婚姻和生育的影响在于,东亚社会经济发展相对比较快,女性的受教育程度非常快速地提升,可能都已经追赶上了男性。我们看到女性在社会经济领域上快速追赶上男性,但在家庭中还是有根深蒂固的性别不平等——无论是家务、育儿,还是夫妻间协调谁去发展事业、谁去更顾及家庭。这种情况下,很多女性其实根本看不到结婚和生育的好处。

另一方面,刚才讲到,东亚社会的“子女中心主义”非常普遍,家庭普遍重视对子女的投资。在中国的话,我们可能有上千年的传统,因为在古代社会,由于科举制度,跟欧洲相比,我们有较高的社会流动性。你只要把孩子培养好,通过科举考试可以获得向上的流动——这种传统观念一直延续到当代。

我们可以看到有海淀妈妈去鸡娃,把能够负担得起的教育资源只集中到一个孩子身上,这会造成主动的不育或者是主动的降低生育率。全球的两个低生育的区域,一个是东亚,另一个是南欧。这两个地区的低生育率形成的原因非常不一样。

在东亚,更多的是大家主动降低生育率:如果我没有足够的经济资源,我就不生或不多生孩子,因为我想把所有的经济资源都投资在有限的孩子上,以期能够让子女获得非常好的社会地位,使整个家庭都能向上流动。但是在南欧,它可能更多是人们结婚比较晚。他们没有进入婚姻,就不生孩子。等到进入婚姻,他们已经38、39岁了,生育的窗口期的时间比较短,造成了生育率比较低的情况。

还有一方面,整个东亚的社会可能还是有很强的家庭主义,也就是说,它会认为孩子是家庭的资产,也是家庭的责任。这个孩子成长得怎么样,发展得怎么样,完全是家庭的责任。如果我能供得起他,我不会把养育这个孩子的责任给社会。因为这种非常强的家庭主义,传统家庭的责任就变得非常重。如果家庭遇到什么危机,经济状况不太好,人们的生育状况都会受影响。

跟更加相关的是,东亚社会整个劳动力市场的不确定性在增加,以及社会经济不平等的上升、社会流动的下降。我们都知道中国很卷,工作卷,教育也很卷,但韩国也差不多。韩国的生育率现在可能已经是全球最低了。

在韩国,考公务员也很难,可能比中国更难。韩国有很多“学习博主”,一天要学习15个小时。如果用比较学术的词说,是社会流动的固化,或者是劳动力市场不确定性的增加,大家都想找一个比较稳定的工作。作为一个背景来说,社会这么卷,就会导致大家没有足够的经济条件,没有足够的精力、时间去生很多的孩子。

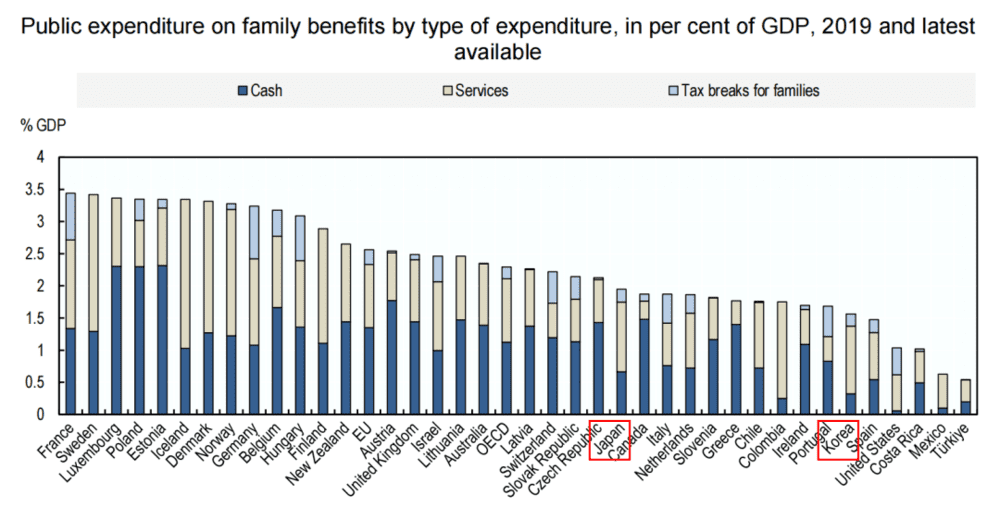

还有一方面,它又和前面讲到的这种家庭主义传统相关。在OECD国家中,日本和韩国针对儿童或家庭的支出都比较低,虽然跟中国比已经算高的了。非常长期的一段时间之内,我们没有任何的生育津贴或养育的津贴。这种福利制度的缺乏也是大家不想结婚、不想生育的原因。

2019年及以前,OECD国家公共支出中家庭福利开支占比,图片来自OECD Family Database

最后,这三个国家还都不是移民国家。在很多欧洲国家,比如德国、法国,虽然总体的生育率其实还算体面,但如果我们把它细分下来,会看到不同族裔生育率的差别是非常大的。当地可能会有很多移民,他们的生育率相比原住民其实高出非常多。移民的生育率拉高了一些欧洲社会的生育水平,但中日韩三国都不是移民国家,所以和欧洲有不同的状态。

还有一点,儒家文化的传统还有很强的集体主义倾向,这个集体主义的倾向给大家设置了每一步应该干什么:大家在做什么,我也应该做什么。你上学一下子就上12年,再去上大学,上完大学可能要读研究生,然后再去考各种试,去成家,一步接着一步。

现在大家就讲说,我们大家都想chill一点,想要有个gap year休息一下。但到面试的时候,面试官就会问:你这两年在干嘛?这会迫使你非常按部就班地做很多事情,让大家的脚步完全一样,形成了一个集体的、统一的、非常严格的社会标准。对于很多人来说,不考上公务员就不结婚,不买房就不结婚,不考上研就不结婚,写不完博士论文就不结婚或者不生孩子。

周发发:这一点很有意思,这不仅仅是一种文化阐释,我记得您的论文里有实证数据可以支持东亚社会更整齐划一这一结论,您不妨展开讲讲。

於嘉:我们当时算了一个结婚年龄的变动性。如果我们去看美国、欧洲的话,那里可能有很多人很早就结婚了。有人18岁就结婚了,但也有很多人40岁才结婚。如果我们去算它的方差,用方差去代表结婚年龄的一种变动性的话,在欧美社会是很大的。

但如果我们去看中日韩,变动性是非常小的。在中国,可能在26~30岁结婚的人占非常高的比例,但是有非常非常少的人会在40、50岁结婚。日本和韩国也是类似的状况。这不仅仅是我的个人看法,确实是有一定的数据支持:我们在婚姻行为、生育行为上的个体差异性和多样性是非常低的。

除了结婚年龄之外,我们还可以看到中国的婚育间隔是非常短的,基本上大家一结婚就立刻考虑生孩子了。三年之内,可能大部分家庭都生出来了。但如果你去看一些西方国家的婚育间隔,可能很多人结婚了10年才会考虑去生孩子,或者有很多人结婚之前已经生了孩子。他们的婚育间隔的变动性也非常大。这种集体主义,这种从众性,其实也非常影响东亚社会的婚姻状况。

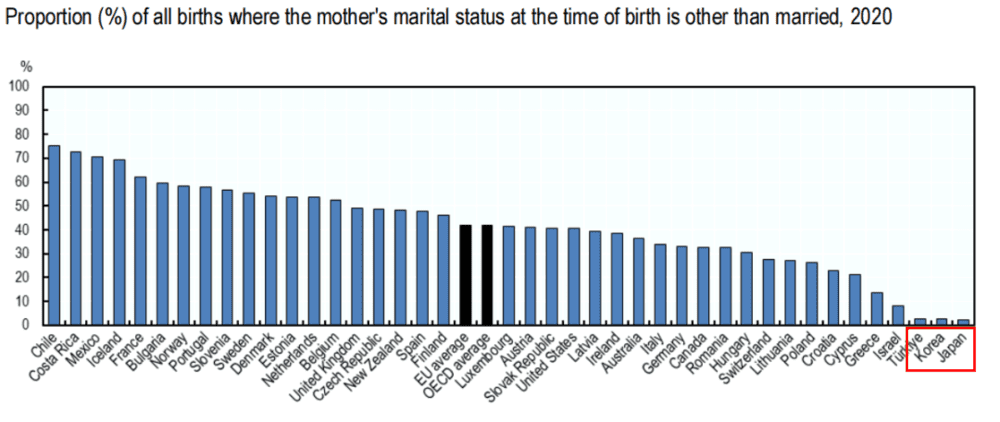

东亚的生育和婚姻非常紧密。中国台湾“中研院”的伊庆春老师说这个叫做“marriage childbearing package”,我一般把它叫做“婚育套餐”。就像你在麦当劳点一个套餐一样,所有的东西都搭配好了。你不结婚就不去生孩子,一定要按部就班。

从数据的角度看,在中国、日本、韩国,一年所有新出生的孩子里,父母没结婚就生出来的都不超过5%,但是可能在美国会超过40%,北欧的一些国家已经超过了50%。所以很多时候我们讲,由于东亚的婚姻制度把生育放在中心位置,所以大家不结婚就不生孩子。

我们看很多欧洲国家的结婚年龄和生育年龄已经反过来了。可能他的平均结婚年龄是38岁、39岁,但是他的平均的生育年龄女性年龄可能是33岁、34岁。很多时候婚姻不是一个前提。它对于生育来说,变成了锦上添花。我们已经同居了很久,生了一个孩子,然后觉得我们一辈子还可以走下去,才去办理正式的结婚手续。

2020年OECD国家非婚生育比例,日韩明显低于其他国家,图片来自OECD Family Database

周发发:我们刚才一直在聊婚姻和生育,我也想荡开一笔,聊一聊宏观数据统计。从历史上看,统计机构和宏观数据的出现,最早服务于国家治理的目标。像普查制度最初的发起人可能都是国家的管理者。那么了解这些宏观数据,对我们普通人来说有什么意义?

於嘉:我觉得它最重要的是一个参考的价值。你个人生活在社会之中,不是一个独立的个体,而是嵌入在整个社会之中的。你是需要一个坐标系的,参照点不是我刚才有讲的集体主义、人云亦云,而是说我想知道整个社会处于什么样的状况。

可能我们会有很多微博投票,就问你结不结婚,一投票发现90%人都投不想结婚。但是我们研究者可能要用更严谨的数据去看这个社会上整体的态度。比如说不结婚这件事情,如果我们用自己的数据看,年轻人15到20岁或者20到25岁还没有结婚的群体之中,真正不想结婚的比例可能不超过5%,其实是挺低的。所以它提供了一个参照系。

另一方面,如果我不想结婚,那么我可以了解到,还有一个群体是和我类似的。我之前做过同居的研究,能看到中国同居的比例增加得非常快。在“60后”“70后”的群体中,可能同居的比例只有3%、5%,非常小众。但是在“80后”“90后”群体中,在北京上海这种地方、可能有超过一半的年轻人尝试过这种行为。

如果你没有这个数据的支撑,去跟父母说我现在要去同居,父母会觉得你“伤风败俗”,因为在父母的观念里面,我们那个年代只有“不好”的人、“作风不正派”的人才会去同居,我的孩子怎么可以去同居?但从数据的角度说,一个行为已经有超过一半的人都去做了。它其实是一个代际上的变化。

刚才讲了结婚讲了同居,其实离婚也是一样的。所以我觉得统计数据的意义在于说,一方面你可以了解到这个社会中的群体是什么样的状况,另一方面中国的人口基数这么大。哪怕只有1%的人这么做,我还有1000多万跟我一样的人。我觉得公布准确的数据也是减少焦虑的一个途径。

三、从生活中来,到生活中去:定量学者的质性修养

周发发:我们外人可能常常会有这种刻板印象,觉得社会学做量化的和做质性的学者之间相互不怎么沟通,基本上处于一种“各自为营”的状态。於嘉老师平时会阅读一些质性或者理论研究方面的书吗?质性和理论方面的发展对您的研究会有什么启发?

於嘉:我觉得其实不光外人有这种印象,社会学内部的一些人也会觉得量化和质性就是二元对立的状态。我们井水不犯河水,甚至有很多争论、很多批判。但是我觉得我做的这个领域,这个东西不可能是完全对立的,因为我们从生活中来又回到生活中去。

很多理论我觉得也不分质性还是量化。甚至很多时候我们看到一个理论,很多人可能是在用量化的假设检验的方式,用数据的方式在检验它,但是其实这个理论的提出是基于很多质性的观察。比如说现在大家讲生育和性别不平等,其实是非常重大的一个话题,非常容易引起大家的共鸣或者争议。一个非常重要的理论就是Peter Mcdonald提出的性别平等理论。

其实我们前面也聊到了,我们印象之中一个国家的经济越发达,可能它的生育率会越低。在2000年、2010年左右的时候,会觉得北欧国家的生育率是很低的。但是如果我们现在去看数据的话,北欧国家生育率是非常体面的。所以McDonald提出一个理论解释生育的状况,他认为当这个国家的公私领域的性别不平等的发展是不协调的时候,更多的女性会不愿意去生孩子。

2000年左右,北欧有很多女性她就不选择去生孩子或推迟生孩子时间,生育率下降得非常的快速。但是另一方面随着社会的发展,这种低生育率会倒逼政府做很多改变。它会有更多的对女性更友好的政策:在工作单位哺乳或者产假,对于妈妈的雇佣更友好,以及整个社会对于家庭的支持会增加。

另一方面,家庭也会对此做出一些反应。可能家庭内部的家务分工会更加平等。很多男性可能会主动去做家庭主夫、全职爸爸。这种社会、劳动力市场和家庭的发展会让整个社会的性别平等程度变得更好。这个时候我们就看到生育率回升。

我觉得这个理论其实基于他对社会制度、对福利制度的观察。但是我们看到非常大量的研究,都是在用这个理论去做一些量化的研究。所以我觉得其实二者不是非常对立的。我们很多的研究问题,可能都是基于质性观察提出来的,我们可以用数据去证明或者证伪这个理论,它到底是对的还是不对。

其实有非常多这样的例子,包括国外提出来的理论,也包括现在国内学者提出的本土化理论。比如说我阎云翔老师做的“下行式家庭主义”,觉得所有的资源全部都流向了下一代。还有刘汶蓉老师做的“孝道实践”,简单来说就“啃老”。刘老师发现说我们经常讲到“啃老”的时候,好像是有点贬义的。但是“啃老”中有非常多的情感互动。很多父母愿意被啃,如果孩子不啃,他反而觉得很难受。在“啃老”的过程中,资源流动的过程之中有很多情感的流动。

我平时就会看非常多的质性研究或者理论研究。我觉得从婚姻家庭领域或者性别领域,我非常喜欢讲的一句话就是,生活中来生活中去。你朋友的经历可能会启发你,很多不一定是学术的书籍也会。我最近也看了很多不是学术的书籍,它不是严格的学术著作,但是可能它会涉及非常多的真实家庭内容。

我最近看的书叫《私立小学闯关记》,讲的是一个日本的单身妈妈,收养了一个孩子,然后送这个孩子去日本非常贵族的那种私立小学。因为我自己没有孩子,而且我周围的人也没有这么high class,所以我是可以从这个里面去了解窥探一些upper class,看他们怎么养孩子。之前几年我看到的一本书,中文起一个很俗的名字《我是个妈妈,我需要铂金包》。它讲的是在曼哈顿的upper class怎么去养孩子。他们可能需要包去撑门面等等。

这些书不是严格的学术著作,但也可以给我们提供很多灵感,包括我自己博士论文,有一章讲母职惩罚,女性生了孩子之后,可能收入会降低。国外的相关研究做得很多很早期。但是我做中国,我想说中国会不会有不一样的地方?种族,年龄的差别,教育程度的差别,白领蓝领差别。

那个时候我就看了很多这种婆婆妈妈的电视剧,来了一个灵感:我就觉得说可能从妻居和从夫居就不一样。你和婆婆住在一块和跟自己妈妈住在一块就不一样。然后我就去分析,确实是看到有不一样,确实和自己妈妈住会好一点,婆媳之间会有一些张力存在。这对西方实证研究或者比较中层的理论,也是有一定的补充的。但是我也不一定每天都钻在学术里面——我觉得看电视剧也可以得到非常多的灵感。

本文来自微信公众号:信睿播客(ID:thethinkerFM),对话嘉宾:於嘉,整理:陈明路,审校:周发发