本文来自微信公众号:信睿FM(ID:thethinkerFM),作者:信睿电台,整理:树野,审校:周发发,原文标题:《智能穿戴:“量化自我”的愿景与“自我管理”的幻觉》,题图来自:视觉中国

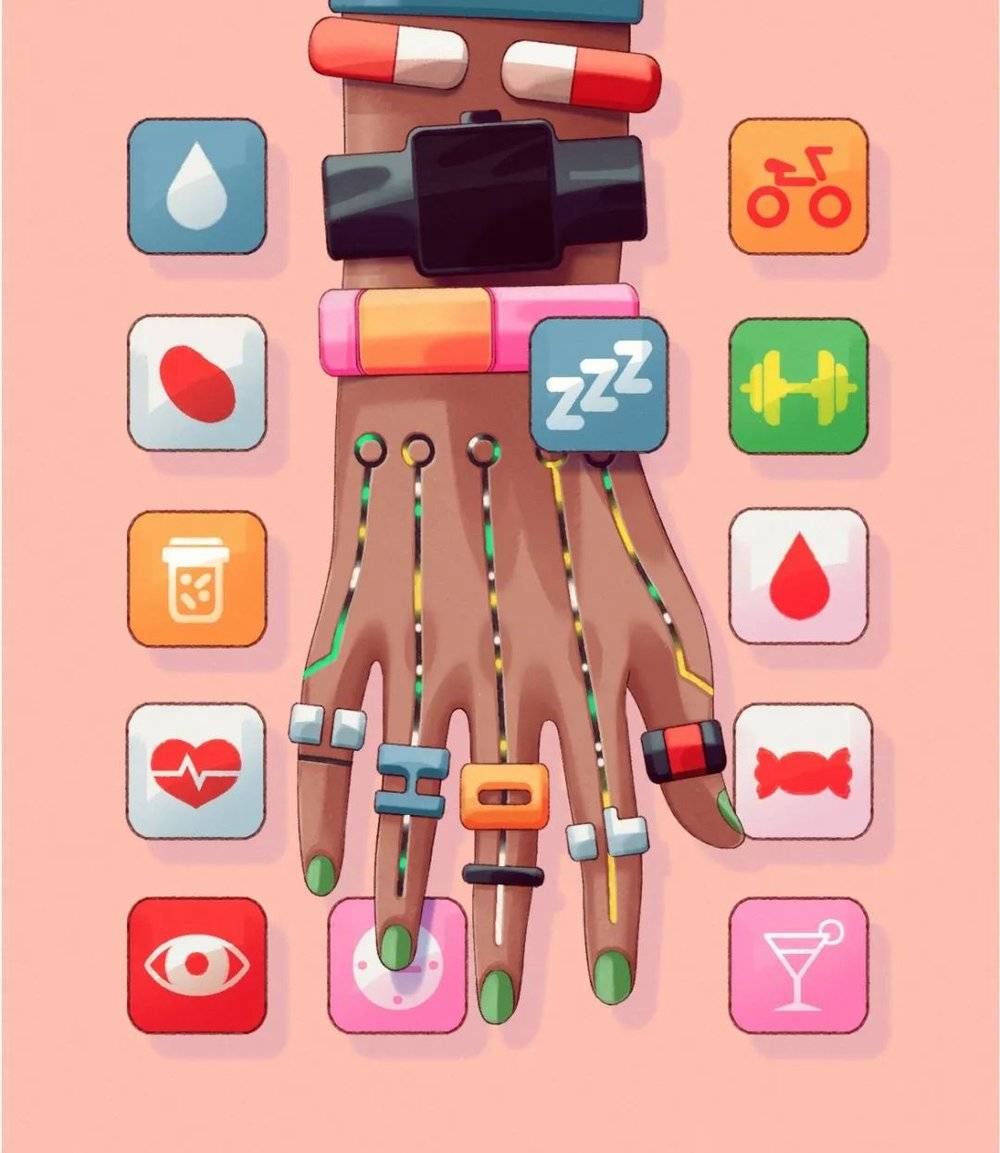

“量化自我”是硅谷文化孕育出的一种科技生活方案:通过数据追踪加强自我认知,建立数据档案以作为优化提升的依据。近年来,依照“量化自我”理念发展出的各类智能穿戴设备,已经逐渐从一种小众玩具发展成为大众消费品。手环上的睡眠监测、手机上的步数统计、运动类APP的健身记录……智能穿戴设备的使用场景越来越多元,我们也越来越依赖于这些数据认知自己的健康情况。

在信睿电台第18期节目“智能穿戴:从‘硅谷梦’到‘社畜环’”中,我们邀请到了目前在佐治亚理工就读STS(科学、技术与社会)研究的李子博士,她目前的研究方向是新技术条件下的个人健康管理。她将与我们一同讨论智能穿戴设备的出现对个人健康管理方式的改变,以及数据与感受、控制与失控、隐私与记录、个体与公共之间的有趣张力。

硅谷的技术想象与打工人的应用现实

周发发:您的博士论文主要聚焦于可穿戴设备和健身管理?

李子:对,身体管理、可穿戴设备以及各种各样的智能设备,还有在现在的大背景下,人们如何去认识自己的身体、适应大的环境。

周发发:所以您的田野对象就是健身爱好者吗?

李子:也不只是健身爱好者,其实各种各样的人都有。因为之前的研究都是集中在一些小的群体上,比如说起源于硅谷的“量化自我”群体,目前国内也有非常热衷于记录自己的身体、使用各种各样的数据去调整生活的一群人。

但现在智能设备已经非常普及了,甚至一个不爱好健身的人,ta也可能会拥有包括手机、手表、手环等等在内的数个设备。普通人怎么去看待和使用这些数据?或者对我来说,我更关心的一个特定群体——工作繁忙的上班族,ta们是如何去管理自己的身体、看待这些数据的?我觉得在这个群体中,技术和生活的结合会更加紧密。

周发发:我就是您说的不太关注自己身体状况的那一类普通人,我只能说是“浅”用过这些设备,比如说佩戴手环可能只是想关心一下自己的睡眠状况。

李子:对,现在的手环和手表所涵盖的数据非常多,不断有新的、更加“科学”的、“综合”的数据涌现,甚至有“数据之上的数据”,如进行打分或评价。大家都是根据自己的生活或工作节奏去选择、诠释需要的数据,不必要求每个人都是健身专家或者爱好者。

但是,各种各样的智能健身设备都会勾勒一个用户画像,然后根据这些画像去进行设计。但在这个大的框架里,每个使用者都会发挥自己的主观能动性,按照自己喜欢的方式或者需求去使用这些数据。

周发发:您刚才提到,您比较关心上班族怎么运用这些智能设备进行健康管理。在田野调研中,您有发现ta们会更关心哪些指标吗?

李子:人和人之间关注的指标非常地不同:有的人觉得睡眠数据比较重要,有的人喜欢关注体重变化或者心率。但其实上班族面临着一个很大的困难,就是工作带来的压力,或者说工作对ta们个人空间和心智的挤压是非常显著的。在这种情况下,很多人会没有能力或者没有时间和空间去关注自己的健康。

而很多技术设计会想象一个理想的场景:人们可以使用碎片化的时间,在上班或空闲时把自己的所有运动都记录下来,让软件中的算法去帮助管理。但在实际生活中,用户所遇到的困难是非常显著的,一个人想要去掌控自己的身体状态、去解读这些数据,都是要花大量时间和精力的。工作对于人的挤压、对于个人时间、空间的侵占,已经让健康管理变成了一件非常奢侈的事情。

虽然现在很多人(包括大厂员工)非常热衷于健身,其实ta们是通过健身去重新建立自己对身体的掌控。工作当中有很多不可控的事情,但我每天雷打不动地健身一个小时,当我看到这些数据的变化,就会产生一种掌控了自己的身体、时间和空间的感受。

但大部分人都处于一种失控或者非常不确定的状态:疫情也好,各种各样不确定的状况也好,让很多人没有多余的精力去进行自我管理,或者对自己的健康进行额外的关注。在这方面,技术可能达不成预想的目的,或者没有办法去兑现关于人群健康的承诺。

周发发:就好像智能穿戴设备最初设想的用户都是些无所事事的“名媛”,但实际上,真正使用它们的是打工人,而打工人的日常是被编织到一个以KPI或者以其他工作指标为主的体系中——ta们并不是在硅谷精英所构想的场景中去使用智能穿戴设备的。

这一点我非常有共鸣,因为我现在最喜欢智能手环的一个功能就是“久坐提醒”,我觉得这是最实用的,它是一个把我从工作的挤压中解放出来的窗口。

李子:对,你说的这个东西其实我在访谈当中也有所认知,就是很多智能穿戴设备的用户感到,技术其实是在不断地提醒ta,“我是一个的社畜”“我没有时间锻炼”“我坐得太久了”。不断确认个人的社畜身份,这反而会让很多人心态崩溃,或者选择放弃。这也是当下时代的一种无奈,是技术解决不了的问题。

数据解读与个人感受,谁更可信?

周发发:您刚才说到,现在越来越多的智能设备可以对我们的健康状况打分,或者给出一个所谓的更“科学”的评价,其实我有时会觉得自己的身体感受和这些反馈出来的数据是存在偏差的。比如说我觉得昨晚睡得很好,但数据记录告诉我昨晚的深度睡眠时间其实很短,那我可能会更加“迷信”它给出的数据和解读。

所以我会思考说,好像这些数据和评价,已经接管了我们对于自己身体的感受。在这种情况下,我们自己的感觉,或者说认识身体的其他途径是否还重要?不知道您有没有在田野中遇到类似的人有类似的感受或者思考?

李子:对,会有这样的情况发生,因为每个人对自己身体的感受都是非常主观的,而“量化自我”或者数据化的趋势,就是要和人的感受或者更偏感性的主观感觉做对抗的,它给出的数据和分析就是要尽量地排除使用者的主观感受,去给出一个客观的反映。

这也跟“量化自我”产生于西方社会的文化背景相关,就是存在一个身体和意识的二分传统。特别是现代医学发展到现在,人们一直都觉得人的身体是一个肉体,是一个可以被客观认识的对象。人的意识和身体可以分开,身体可以用各种各样的数据去反映、去推算、去判断。

但我在田野工作中不断地发现,中国人或者其他文化背景的人更喜欢探讨身体的“状态”好或不好——我甚至都没办法在英语里找到这个“状态”的准确翻译。确实有一小部分人会非常地迷信数据,或者觉得数据反映的是真实的东西,ta们认为自己的感官没有办法去接触到身体隐藏的各种方面。但其实更多的人在访谈中还是会谈及身体的“状态”、自己主观的感受,而只是把客观的数据作为一个参考。

而且很多人会对数据表示疑惑,就是说数据跟自身的感受不太相符,它不准或者没有真实地反映身体的状况——ta们会去质疑数据,或者进行一番自己的诠释。比如,虽然昨晚的深度睡眠不够,但我今天的精神状态还可以,这可能是有一些其他的因素在影响,而我也不一定知道它到底怎么发生影响,只能说深度睡眠只是影响精神状态的一个方面。也有很多人会觉得给睡眠质量打分没有意义,因为它可能没有办法完全地反映自己的身体或者身心的整体状态。

“量化自我”:用数据重新认识自我

周发发:您刚才提到一个词叫“量化自我”,可不可以给大家解释一下这个概念出现的背景,以及我们主要用它来讨论一些什么问题?

李子:“量化自我”最早是硅谷的一个风潮, Quantified-self这个词是《连线》(Wired)杂志的主编凯文·凯利(Kevin Kelly)提出的。他观察到,越来越发达的技术手段可以帮助我们非常详细地去记录个人生活中的各种数据,不仅仅是智能手表、手环所记录的数据,而是尽可能地把所有东西都数据化:每天走的步数、吃的食物、兴奋情绪等主观感受,或者每天和朋友说了几句话等。

生活中所有的方面都可以拿来量化,去进行非常系统地记录。然后根据这些记录去观察、总结一些趋势,例如,身体发生的变化,或者是目标、工作状态等各种各样的东西。然后通过数据去反映变化、看清是哪些东西在影响自己,不断地排除变量,在某些方面做到优化。比如说,我发现今天吃了很多淀粉后情绪变差了,而某一天吃的淀粉很少,情绪又变好了,这就可以去做一些比较,不断地去发现这当中的规律或者联系。

所以“量化自我”起初的风潮其实有一点拿自己做实验的感觉。但是硅谷的这一帮人,因为ta们天生和科技有着紧密的联系,所以很多科技公司会去跟进这个风潮,它们会觉得这样的生活方式非常酷、非常科学、非常技术、非常有未来感。然后就会根据这些科技精英的生活方式或状态,挖掘其中可以进行“量化自我”的元素,放到对于科技产品的设计里去。

所以你会看到,“量化自我”的元素不断地出现在可穿戴设备当中,就是让使用者去重新认识自我。特别是很多可穿戴设备的一个重要因素就是激发人们对自己的好奇心,然后在这个基础上去提高、去改变。

周发发:我感觉不断地通过反馈结果去调试、去优化,这里面好像有点“控制论”的意味在?

李子:“控制论”要更早一些,它主要是战后发展起来的,和计算机是同时期的产物。“量化自我”更多的是对于自我的审视,冷战结束之后,政治因素逐渐淡出人们的生活,意识形态的斗争逐渐退出主流,大家会更加注重自我审视,注重更内在的看法。有些人会畅想用控制论去管理社会,但在新自由主义兴起之后,人们把思维更多地投射在自己身上,有一种内化的感觉。

周发发:您刚才说到大家更关注自己,这应该是基于一种个体主义的兴起。但我也观察到,除了借助数据来认识自己以外,“量化自我”好像也有一定的社交功能,比如很多人愿意把自己的身体数据晒在社交媒体上,或者在一些健身的小圈子里进行分享。您觉得这种管理技术或者智能设备的出现,对于健身爱好者的社交以及健身相关的日常活动有什么影响或者改变吗?

李子:我个人认为,不管ta们在晒什么、分享什么,怎么和社会、圈子进行互动,ta们的出发点还是非常自我的,就是我要在这个圈子里建立一个自我的身份——我是一个健身爱好者,我是这个圈子里面的人。在分享这些东西的时候,我其实是在给自己贴比如说“健身爱好者”“非常关注自己”“健康生活”这样一些标签。它有社交元素在里面,但这种社交更多发自于对自我的认识。

但也会有一些小圈子,特别是我了解到有一些特殊群体,比如说美国这边有一些糖尿病患者自发形成的圈子,ta们对主流的制度性医学抱有一定的成见和疑虑,所以想要形成自己的病人圈子。这是一个互助性的团体,ta们用自己的设备来进行记录,并共享这些数据,以此形成对疾病和身体管理的全新理解。ta们通过公共的数据资源去帮助自己和别人进行身体管理,甚至去脱离医学权威、社会权威对糖尿病或者特殊疾病、特殊人群的认识。

这个例子就告诉我们,这样的社交可能会产生一些公共的东西,或者说分享出来的数据会有一些社会价值。当然这种社会价值有的时候也是情感方面的,比如说老年人特别喜欢在ta们的圈子里分享步数或者游泳数据,这也会产生一种情感连接,或者是互相交流的话题点,并由此去产生一个社会性的连接。

周发发:您刚才举的糖尿病友圈的这个例子还挺有意思的。之前我认为量化的方法会更巩固既有的权威。但刚才的例子好像是说,正因为现在有更多的数据获取途径,我们也可以自己来获取这些数据,就反而可以发展出一个相对独立于传统权威的解释场域,然后来进行一番自己的意义赋予。这个例子激发了我的思考。

李子:对,一个技术的使用场景也好,技术设计也好,肯定是有很多社会既有权威的视角在其中。例如我们现在所用的“薄荷健康”app,我刚刚才和一个使用它的小朋友聊到,就是其中的各种设计都在指向某一个价值判断,说瘦是好的,或者体重必须控制在某个范围内是好的,这些信息会逐渐渗透在它的各种技术设计的细节中,让使用者不知不觉地去内化,通过每天做相关的事情去强化一种对于什么是健康、什么是美的认识。

然而人是有脱离这种认知框架的能力的,但脱离也需要一定的社会环境支持,我需要找到一部分有能力、有渠道用另外的手段去解释这些数据的人,然后形成我们这群人对于某些数据的认知,用我们自己的做事方式去诠释这些数据。所以这也需要技术和人的社会元素进行互动。

你要想,我一个人面对体重秤上的数据,我自己是很难打破这些认知框架的,因为这些数据被放在了一个特定的解释框架当中,这些框架被技术、设计等各种各样的元素包裹,甚至你到社交媒体上,刷一刷“小红书”,它们所传递的信息都是在强化这些认知框架。去打破这些框架就需要其他社会手段的助力,例如去形成一个你自己的圈子,或者打开更多元的信息获取渠道,或者用其他的一些社会手段去打破关于某些数据的潜在权威和既定的认知框架。

健康数据的隐私安全

周发发:我们还比较关心隐私性问题,就是如何保证这些健康数据不被滥用?或者说记录到哪一个细节程度是比较合适的?

李子:数据隐私现在确实是一个比较大的问题。首先是第三方对于数据的应用,比如说我这个app记录的数据,我卖给其他人获利。在美国非常常见的情况是卖给保险公司,然后保险公司会根据某位用户的数据去向ta要价,比如制定一个更高的保费或者赔付标准,这些都可以变得非常个人化。而这是一个非常潜在的利益输送环节,有时不太容易被发现。

比如现在很多的美国公司会鼓励员工去戴手环,甚至以一些游戏化的方式,例如今天这个小组用手环记录了步数,如果达标了就可以获得一些奖励。但其实这个手环是一些健康保险公司去卖的,它卖给你,就是为了鼓励员工去实践一些更健康的生活方式:如果员工达到了某个健康标准,那么就可以降低保费,进而节省公司在员工健康方面的开销。

但你也不知道它到底把这些数据卖给了谁,这个过程是不是透明的,消费者、员工、或者说使用这些手环的人是否处于一个不利地位?这些东西都很难去得知,很多人会产生疑虑,也会有一些被大数据“坑”的情况发生。

还有一个担心就是数据泄露之后,就算使用特殊技术进行数据保护,甚至把个人资料抹去,但网络上的数据还是可以把你的身份给重建回来。比如说,我通过步数或GPS记录,就可以了解某个人天天到A公司上班,下班之后去B健身房,然后又到了C,把这些东西汇总起来,还是可以重建这个人的生活面貌和身份,因为我们在网络上留下的数据和痕迹实在是太多了。这样的数据泄露,往大了讲如果有不法分子利用你的轨迹或者身份来制造对你不利的后果,会威胁到人身安全。

即使不这样,对个人身份的重建也可以被广告公司拿去获利,例如去制作一些精准的广告进行投放。当然也有人喜欢个性化的广告,即使苹果系统已经可以把个性化的广告推荐关掉,但还是会有很多app说我们希望给你提供更好的广告推荐,如果你喜欢的话,请把数据提供给我们,还是会有这样的话术在里面。

一个消费者有多大的能力去管理、去担心这些事情?很多人其实已经放弃了——“反正都是这样了,那就这样吧”。但是商业公司或者数据管理公司的权力会因为数据的丰富越来越大,最后到你自己已经生活在了“天网”当中,成为了数据的受害者。

周发发:面对这种状况,学界有没有给出过一些监管上的建议,除了从理论上去进行批判,有没有什么可行的方法?

李子:一个是数据保护法,就是说给用户更多的知情和裁量权,比如欧盟出台的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,简称GDPR)明确规定数据属于数据的产生方,用户有权去获取这些数据,甚至有权要求特定公司去删除自己的个人数据。

欧盟公民或者生活在欧盟境内的人,有权发邮件去相应的互联网公司申请要回数据——包括你的个人动态、浏览记录等,你也有权要求对方删除数据,如果不删除,对方就会吃官司。这个条例的出发点是给予用户尽可能多的裁量权,但其实这也是不够的,因为毕竟不是每个人都有心思去管这些东西。

我其实不是做政策研究的,我也不知道最前沿的政策制定有什么新举措,但现在确实是在一个非常初级的阶段,我们还在非常用力地探索什么样的技术手段或法律能够给予用户最大的保护,去避免商业和政治方面的数据滥用。但这其实非常困难,我个人也觉得现在的法律框架必须要跟上技术的进步,必须要去读懂这些技术究竟在干什么、这些算法究竟在算些什么,才能更透彻、更有力地去监管。

STS(科学、技术与社会)在研究什么?

周发发:那我们就拉回到您的老本行,因为您就读的是STS专业(Science,Technology and Society),可能国内听众对这个领域还相对陌生,而STS也是一个比较新的学科领域。您可不可以大概介绍一下,这个领域的基本的一些框架是什么,或者说在STS领域去思考可穿戴设备的问题,您们会从哪些路径入手、去和哪些理论进行对话?

李子:其实STS是一个跨专业的领域,很多专业,包括我所在的社会学,历史学、哲学、经济学、媒介研究等各种各样的社会科学,甚至是说自然科学,包括心理学,这些都对STS的跨专业领域有贡献。而这个跨专业的一个基础就是,人所组成的社会和技术、科学、知识之间的互动模式,它研究的是这样一个互动。我们领域经常说co-production,也就是共建:技术贡献了什么样的力量?人的社会元素又发挥了什么样的作用?

从可穿戴设备或者是健康科技的角度来讲,可能传统的医学社会学或者健康社会学会更加关注社会组织,或者现有的社会框架,进而关注智能穿戴技术是如何在这个特有的政治经济框架之下发展。但是STS研究会把更多的目光投注到技术元素和人类社会之间的互动上,比如算法会怎样去扩大社会的不平等,或者去扩大它的偏见,而算法本身的机制或者其诞生的社会环境会对技术细节产生影响,这些技术机制又会和社会模式进行互动,然后产生一些可能用从社会机构视角没有办法解释的社会后果。

周发发:也就是说您们其实更关注具体的现实,而没有那么多理论的禁锢?

李子:也有理论,其实很多理论在STS的发展中也做出了非常多的贡献。例如,很多人都知道布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)提出的行动者网络理论(Actor-Network Theory,简称ANT),就是把人(human)和非人(non-human)都看作是行动者,然后以这样一个角度去理解所有技术之间的互动,就是技术也被赋予了一个行动的角色或者能力。我们要平等地去看待技术,它不是一个死的东西,它也是活的。这个理论对STS领域,以及人们看待技术的视角产生了很大的影响。

当然也有其他的一些学者认为技术是建构的,它不是活的,而是一个被各种各样的社会力量赋予的东西,就是说其实社会框架更加重要。也会有这样的争鸣在里面,但它更关注的还是实际的社会议题,可能受到的理论限制会相对少一些。

本文来自微信公众号:信睿FM(ID:thethinkerFM),作者:信睿电台,整理:树野,审校:周发发