(以色列正在轰炸加沙各地的哈马斯目标,以回应该组织的袭击 | 图源:路透社)

(以色列正在轰炸加沙各地的哈马斯目标,以回应该组织的袭击 | 图源:路透社)论战、抗议声援、示威游行,本不可避免。然而,暴力冲突、仇恨报复,也接踵而至:哈佛学生被华尔街大佬扬言封杀;斯坦福教授被近万名学生请愿开除;还有宾大,仅仅因表态中立,就痛失犹太大金主,连校长也被要求辞职.....

(10月12日,亲以色列学生在美国纽约市哥伦比亚大学举行集会 | 图源:路透社)

(10月12日,亲以色列学生在美国纽约市哥伦比亚大学举行集会 | 图源:路透社)与此同时,驻美大使馆发布紧急提醒:在美留学人员注意校园抗议示威活动和当地安全形势,增强风险防范意识,加强自我保护,避免前往示威游行活动涉及的公众场所和人员密集地,确保人身、财产和出行安全。

在很多人看来,这简直摸不着头脑——巴以冲突,和这些美国顶尖院校的精英们,到底有啥关系?闹成这样,至于吗?还有人说,学校应该远离政治,学生们也根本不该有政治立场。但别忘了,战争,本就是政治的延续;而美国高校的一系列反应,实际上,藏着一条“何为反犹”的暗线。

就在前几天,在哈佛大学校园附近,上演了一场荒谬的“赛博游行”:一辆宣传卡车缓缓行驶,车身广告牌上挂出一些学生的名字和照片,横幅上赫然写着:“哈佛领先的反犹太主义者”。

此前,这些学生集体签署了一份“巴勒斯坦学生团体联名信”,指责以色列的“种族隔离制度”应对此次哈马斯的致命袭击负责、并明确声援巴勒斯坦人民。他们强调:巴勒斯坦的加沙人民正生活在“露天监狱”中,并且断言“75 年来,以色列的暴力已经影响了巴勒斯坦人生活的方方面面”。

此前,这些学生集体签署了一份“巴勒斯坦学生团体联名信”,指责以色列的“种族隔离制度”应对此次哈马斯的致命袭击负责、并明确声援巴勒斯坦人民。他们强调:巴勒斯坦的加沙人民正生活在“露天监狱”中,并且断言“75 年来,以色列的暴力已经影响了巴勒斯坦人生活的方方面面”。 (图源:哈佛校报《哈佛深红报》(Harvard Crimson))

(图源:哈佛校报《哈佛深红报》(Harvard Crimson))此举,引发轩然大波,不少哈佛重量级校友将其视为“反犹主义(anti - semitism)”,认为这是“为哈马斯屠杀无辜妇女和儿童开脱”,是一种公然支持巴勒斯坦恐怖分子的极端言论。而这辆“人肉卡车”,正是一家保守的非营利组织发起的;它还在网上公布了这些学生的名字,明摆着鼓励网友前去骚扰、网暴。

(亿万富翁对冲基金首席执行官比尔·阿克曼,扬言封杀哈佛学生 | 图源:CNN)

(亿万富翁对冲基金首席执行官比尔·阿克曼,扬言封杀哈佛学生 | 图源:CNN)与此同时,有十余位美国金融业、企业界大佬,要求哈佛校方公布所有联署学生名单,以便将其拉黑、永不雇佣。紧接着,美国顶尖律师事务所 Davis Polk 宣布:现已撤回哈佛大学、哥伦比亚大学法学院的3名学生的offer。原因也很简单——这些学生声援巴勒斯坦,与律所的核心价值观不符,

所幸,哈佛现任校长克劳丁·盖伊,最终还是顶住压力,拒绝披露签名学生的名单。考虑到哈佛大学一向被视为“美国大学'言论自由'的风向标”,这些学生因声援巴勒斯坦而被威胁、人肉甚至前途堪忧遭遇,令人无限唏嘘。之后几天,也许是吸取了哈佛的”前车之鉴“,哥伦比亚大学 、北卡大学的巴勒斯坦声援者们,纷纷戴上口罩、拒绝透露自己的全名,以隐藏自己的身份。他们高举标语,上面写着「解放巴勒斯坦(Free Palestine)」、「为了生存,就要抵抗(To Exist is to Resist)」,「From the River to the Sea Palestine Will be Free」。

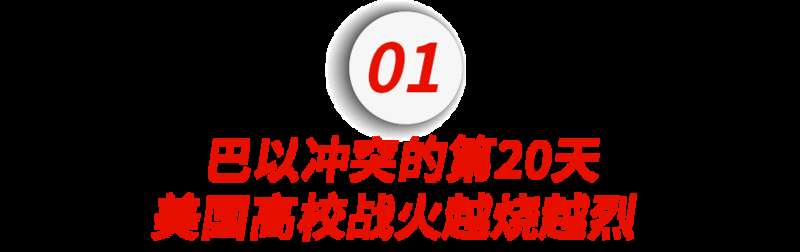

所幸,哈佛现任校长克劳丁·盖伊,最终还是顶住压力,拒绝披露签名学生的名单。考虑到哈佛大学一向被视为“美国大学'言论自由'的风向标”,这些学生因声援巴勒斯坦而被威胁、人肉甚至前途堪忧遭遇,令人无限唏嘘。之后几天,也许是吸取了哈佛的”前车之鉴“,哥伦比亚大学 、北卡大学的巴勒斯坦声援者们,纷纷戴上口罩、拒绝透露自己的全名,以隐藏自己的身份。他们高举标语,上面写着「解放巴勒斯坦(Free Palestine)」、「为了生存,就要抵抗(To Exist is to Resist)」,「From the River to the Sea Palestine Will be Free」。 (10月12日,亲以色列学生在美国纽约市哥伦比亚大学| 图源:路透社)而因言论、立场而陷入困境的,又何止学生呢?前几天,斯坦福大学的一名46岁的讲师Ameer Hasan Loggins,就被指控在课堂上讨论巴以冲突时扬言“以色列就是殖民者”、并试图为哈马斯的行为辩护。目前,该名讲师已被斯坦福暂停一切教学职务。

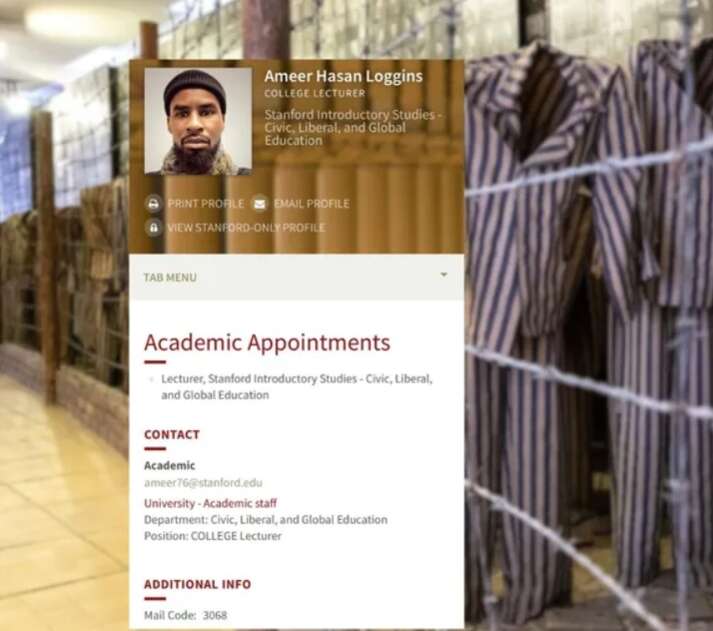

(10月12日,亲以色列学生在美国纽约市哥伦比亚大学| 图源:路透社)而因言论、立场而陷入困境的,又何止学生呢?前几天,斯坦福大学的一名46岁的讲师Ameer Hasan Loggins,就被指控在课堂上讨论巴以冲突时扬言“以色列就是殖民者”、并试图为哈马斯的行为辩护。目前,该名讲师已被斯坦福暂停一切教学职务。 另一名校 宾夕法尼亚大学,则在这几天收到了来自美国亨茨曼基金会的通知,称此后将切断对宾大学的一切经济资助,理由是,宾大“对哈马斯袭击以色列事件保持沉默”。其CEO洪博培,在信中指出:“沉默和中立,就是反犹太主义;而反犹太主义是仇恨,高等教育的目的就是要消除仇恨。”此后几天,又有几个宾大大金主相继宣布“不再捐赠”;其中,亿万富翁马克·罗文(Marc Rowan),甚至公开要求宾大校长利兹·马吉尔(Liz Magill)辞职......但实际上,早在10月15日,马吉尔校长就已经发布了一封《来自马吉尔校长关于针对以色列恐怖袭击的讯息》;不过显然,他的措辞力度还是没能达到捐赠者的期待:

另一名校 宾夕法尼亚大学,则在这几天收到了来自美国亨茨曼基金会的通知,称此后将切断对宾大学的一切经济资助,理由是,宾大“对哈马斯袭击以色列事件保持沉默”。其CEO洪博培,在信中指出:“沉默和中立,就是反犹太主义;而反犹太主义是仇恨,高等教育的目的就是要消除仇恨。”此后几天,又有几个宾大大金主相继宣布“不再捐赠”;其中,亿万富翁马克·罗文(Marc Rowan),甚至公开要求宾大校长利兹·马吉尔(Liz Magill)辞职......但实际上,早在10月15日,马吉尔校长就已经发布了一封《来自马吉尔校长关于针对以色列恐怖袭击的讯息》;不过显然,他的措辞力度还是没能达到捐赠者的期待: (马吉尔校长的公开信,至今还挂在该校官网上)不难看出,美国顶尖高校中,围绕站队问题,已然是火花四溅。并且,与许多富有的捐助者截然相反,学生和知识分子大多同情、声援巴勒斯坦人民。但作为明显相对弱势的一方,后者往往被大佬们噤声、威胁、或者直接“取消”。甚至,还要被扣上一顶名为“反犹主义“、“仇恨犹太人”的大帽。

(马吉尔校长的公开信,至今还挂在该校官网上)不难看出,美国顶尖高校中,围绕站队问题,已然是火花四溅。并且,与许多富有的捐助者截然相反,学生和知识分子大多同情、声援巴勒斯坦人民。但作为明显相对弱势的一方,后者往往被大佬们噤声、威胁、或者直接“取消”。甚至,还要被扣上一顶名为“反犹主义“、“仇恨犹太人”的大帽。 那么问题来了:这些顶级学校的精英学生,为什么不惜拿自己的前途做赌,也要声援巴勒斯坦呢?

那么问题来了:这些顶级学校的精英学生,为什么不惜拿自己的前途做赌,也要声援巴勒斯坦呢?而他们,真的是“反犹太主义者“吗?

不得不承认,学生时代,往往是一个人一生中同情心最充沛的时候;正因如此,无论历史还是现今,学生群体普遍追求民主、追求进步;而大学,也一直被认为是守护思想与良知的最后高地。

不难想象,当这些美国学生将目光投向历史,虽然由于巴以冲突有着诸多复杂而深刻的历史背景,他们总不至于简单地非黑即白;但是,看到200万巴勒斯坦加沙人民在“露天监狱”中的惨状、以色列政府对于加沙的种族主义政策等等,一种对巴方平民的朴素同情、悲悯,想必油然而生。

(2023年10月11日,加沙唯一的发电厂燃料耗尽;与此同时,以色列宣布对加沙断水断电)而这种人道主义精神,也属于美国高校历史传承的一部分。对巴勒斯坦解放运动的声援和支持,可以追溯至1960年代的美国左翼社会运动。上世纪60年代的美国,大约有75万、年龄在18-24岁之间的大学生,自称“新左派”——他们大多出身中产阶级家庭、并受良好教育,是一群本该顺滑成为社会精英的人。 然而,出于“反帝、反战、反种族歧视”的核心诉求,他们投身于规模宏大的社会和政治改革运动, 希望建立起一个完美的秩序的世界。

(2023年10月11日,加沙唯一的发电厂燃料耗尽;与此同时,以色列宣布对加沙断水断电)而这种人道主义精神,也属于美国高校历史传承的一部分。对巴勒斯坦解放运动的声援和支持,可以追溯至1960年代的美国左翼社会运动。上世纪60年代的美国,大约有75万、年龄在18-24岁之间的大学生,自称“新左派”——他们大多出身中产阶级家庭、并受良好教育,是一群本该顺滑成为社会精英的人。 然而,出于“反帝、反战、反种族歧视”的核心诉求,他们投身于规模宏大的社会和政治改革运动, 希望建立起一个完美的秩序的世界。

(参与《休伦港宣言》制定的青年学生,其开篇写道:““我们是这样一代人,在至少是舒适的环境中长大,居住在大学校园里,忐忑不安地注视着我们所继承的世界”。”)

在当时,由哥伦比亚大学、哈佛大学、加州大学伯克利分校、康奈尔大学、俄亥俄肯特州立大学等名校发起、一群抱持进步政治信仰的青年学生主导,众多大规模运动相继爆发——在国内,他们“争取社会公平”,发起黑人民权运动、女权主义运动、环保运动等;国际方面,他们则对“冷战”中的美国政策提出质疑,并广泛声援当时国际的左翼思潮和民主运动。

(巴勒斯坦女英雄、被誉为“中东切·格瓦拉”的莱拉·哈立德)

而此时,巴勒斯坦解放运动,正风起云涌。20世纪70年代,在巴勒斯坦约旦河西岸和加沙地带,解放巴勒斯坦人民阵线(人阵)、解放巴勒斯坦民主阵线(民阵)相继成立,并受到国际共运与左翼组织的支持。大伙儿应该还有印象,去年前阿拉伯赤军(Red Army)领袖、国际主义战士重信房子女士刑满获释时,“解放巴勒斯坦人民阵线”的中央委员莱拉·哈立德还致电祝贺,并表示:“巴解人阵全体同志、以及整个巴勒斯坦人民,都为重信房子的斗争感到自豪“...当年,重信房子身体力行、义无反顾地离开了日本,去往当时反美(帝)斗争的最前线—— 中东,投奔解放巴勒斯坦人民阵线。

(图源:重信房子相关纪录片资料)

(图源:重信房子相关纪录片资料)重信房子,正是当时进步年轻人投身巴勒斯坦解放斗争事业的一个缩影。在很多人看来,以色列当局依靠所谓的“犹太教和基督教的古代神话”,在当前的领土建国,是一件完全超出了现代社会规律的事情,被欺压的巴勒斯坦平民何其无辜。而这种政治主张,也被称为反犹太复国主义(anti-zionism,别名“反锡安主义”,大家记住这个名词就行了)。所以很自然地,当年的那批美国精英学生,也积极声援巴勒斯坦民族解放事业。他们希望巴勒斯坦能够真正建立起一个独立主权国家,实现巴以人民的命运自决和独立,维护社会公正——换句话说,解放巴勒斯坦,又何尝不是解放以色列?所以,今天美国的这些声援巴勒斯坦的学生团体,其前身,是更激进的进步左翼学生;他们大多并不是”仇恨犹太人“,而是反对犹太复国主义。但为何,他们最近总被牵涉进“反犹主义”的旋涡之中呢?

实际上,美国高校学生的正义活动被指控为“反犹”,正揭示出,现如今巴勒斯坦解放运动被强烈污名化的困境。不止上文提到的犹太富商、财团,目前在许多无条件支持以色列的政客及其知识分子口中,“反犹太复国主义(反锡安主义)”,已经和“反犹主义”完全画上了等号。以至于,任何反对以色列国家层面暴行(如:反以色列种族隔离制度、反以政府欺压巴勒斯坦平民)的进步主义行动,甚至哪怕只是像宾大的马吉尔校长那样——想要保持中立、不站队,都有可能被扣上大帽,被指控为“反犹主义”。

( 图源:THINK)在主页君看来,这无疑是非常荒谬的.....举个例子,美国民主社会主义“老炮儿”伯尼·桑德斯(Bernie Sanders),想必大伙儿都不陌生,他本人就是大屠杀幸存者的后裔。但从政50多年来,这位左翼老将在巴以问题上,一直在谴责以色列方政府在加沙地带的暴行,并且和以色列右翼势力保持疏离。在2020年的总统竞选集会上,他曾公开发言道:“作为一名犹太人,我非常骄傲;但我要说,本杰明·内塔尼亚胡(时任以色列总理)是个大独裁者!”然后果不其然......桑德斯就被内塔尼亚胡政府、以及各种犹太保守派势力污蔑成了“反犹人士”,出现了“犹太人反犹”这一荒诞构词法。但实际上,人家明明反的是犹太复国主义阿....

( 图源:THINK)在主页君看来,这无疑是非常荒谬的.....举个例子,美国民主社会主义“老炮儿”伯尼·桑德斯(Bernie Sanders),想必大伙儿都不陌生,他本人就是大屠杀幸存者的后裔。但从政50多年来,这位左翼老将在巴以问题上,一直在谴责以色列方政府在加沙地带的暴行,并且和以色列右翼势力保持疏离。在2020年的总统竞选集会上,他曾公开发言道:“作为一名犹太人,我非常骄傲;但我要说,本杰明·内塔尼亚胡(时任以色列总理)是个大独裁者!”然后果不其然......桑德斯就被内塔尼亚胡政府、以及各种犹太保守派势力污蔑成了“反犹人士”,出现了“犹太人反犹”这一荒诞构词法。但实际上,人家明明反的是犹太复国主义阿....

(电影《辛德勒的名单》剧照)所以,我们也不难发现,这种“反犹”指控的底层逻辑,无非就是高举大棒、占领道德高地嘛:“因为二战期间欧洲犹太人经历了极其深重的苦难,所以,现在你得站以色列政府、不能支持巴勒斯坦权利,否则,就是没人性了、就是又要搞大屠杀了。”它们的目的也很简单,就是想诽谤、攻击左翼政客和选民,并使其失去合法性;当然,也是为以色列右翼政府的政治政策拉取支持。而在这种论调的长期浸淫下,当此次美国高校学生表示支持巴勒斯坦时,引发了很多犹太同学的愤怒、恐惧,也就不足为奇了......

但实际上,就像桑德斯一样,其实有相当比例的一批犹太人,他们自己其实就是反犹太复国主义者,一直抗议以色列当局对巴勒斯坦人民的所作所为。包括此轮巴以冲突以来,“不要以我的名义”(not in my name),已经成为当下各国犹太人声援巴勒斯坦人民的一个重要口号:

但实际上,就像桑德斯一样,其实有相当比例的一批犹太人,他们自己其实就是反犹太复国主义者,一直抗议以色列当局对巴勒斯坦人民的所作所为。包括此轮巴以冲突以来,“不要以我的名义”(not in my name),已经成为当下各国犹太人声援巴勒斯坦人民的一个重要口号:

此次美国高校声援巴勒斯坦的学生们被威胁、恐吓甚至拉黑的遭遇,也引发了不少犹太活动家的同情:就在广告牌卡车在哈佛大学游行时,哈佛的犹太学生组织希勒尔((Hillel) 就站了出来,强烈谴责这种曝光学生信息的行为,在官网呼吁:“不要(把对巴以问题的声明)延伸到对个人的公开恐吓”。

所以,我们也不难得出一个结论,关于“反犹太复国主义(反锡安主义) = 反犹主义”的话语混乱现状,一方面,当然是巴以冲突的复杂性导致的;

另一方面,是因为作为一种占领道德高地的斗争策略,“反犹主义”的指控已经被各种犹太保守派势力武器化了,而这更大大增加了咱们这些普通人的甄别难度。可以想见,未来还会有更多的争议事件,等待我们去分辨、去讨论...写到这里,主页君也是心情沉重。政客们尔虞我诈、勾心斗角,但巴以的平民何辜。人们心中的战火,或许从未停歇。但愿现实中,巴以冲突能尽快结束,给当地的孩子一个安宁的夜晚。