本文来自微信公众号:老钱日日谈(ID:tobeoldmoney),头图来自:视觉中国

1. 就像底部悲观时期没有喊房地产要完了一样,此时鼓动大家快快快,扩大情绪波动也是对读者不负责的。

我们需要想想自己的观点忠于什么?是逻辑?事实?价格?还是屁股?

2. 纠结存量贷款利率的政策细节没有意义。

一来它还没落地,落地执行了,就都知道了。

二来这是大规模统一调整,我不信你研究了能有啥差异化的结果,既然如此,那还研究它干嘛呢?

此时应该把精力花在研究贷款利率能便宜几个点这种事上吗?

3. 根据朋友圈一些中介的营销话术,以及问了下朋友观察到的数据,体感大概是:北京沸腾,上海温热,其他都是平淡或者冷。

北京很多在售新盘的去化速度很快,这点很多媒体都报道了——永远在夸大局部的现象。

4. 现在分快慢的,是有需求VS没需求的,坚定的VS犹豫的,已经踩盘有目标的VS不知所措的——这很公平。

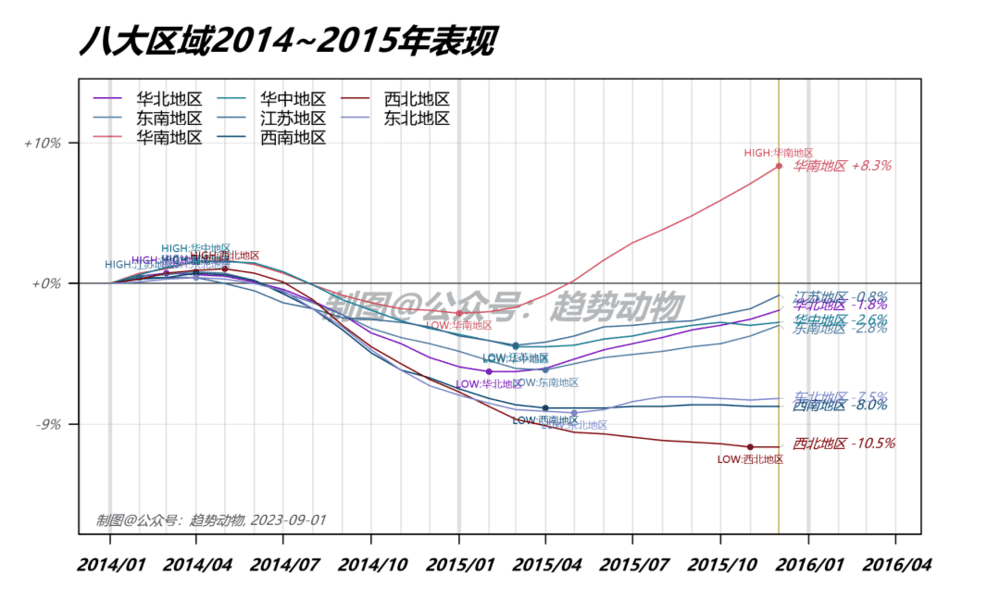

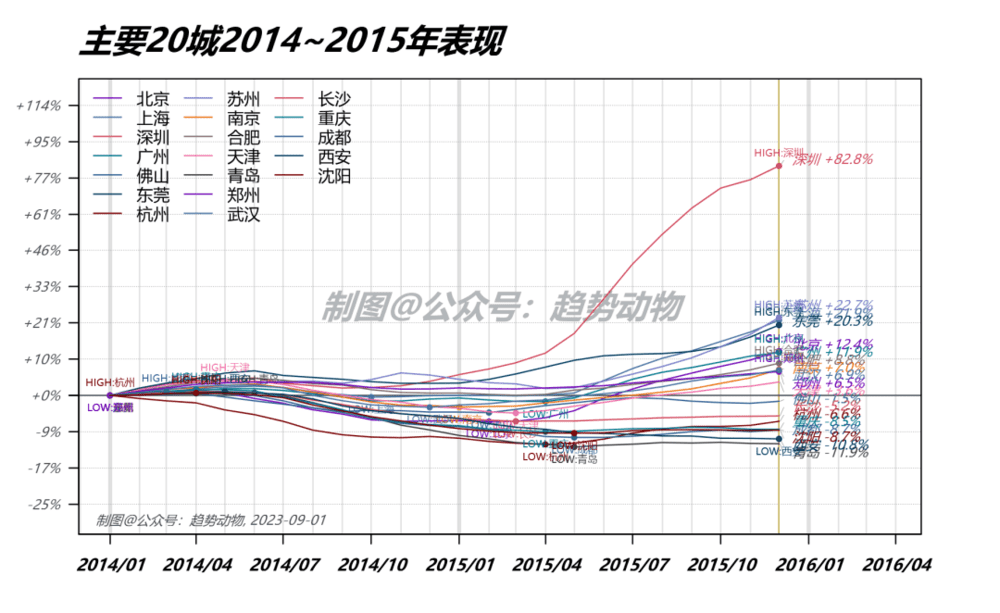

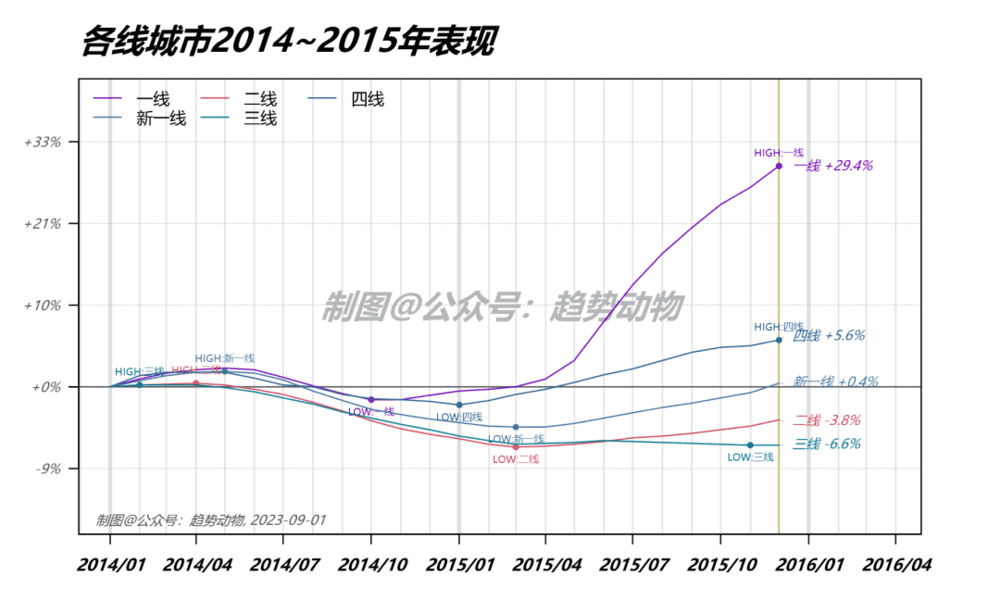

5. 就当下的位置来看,复盘“2014年地产政策初步转向→2015年市场开始对利好政策做出反馈”这时间段更具指导意义。

这里引用下上文第3条提及的朋友对这两年的行情回测:

通过上面三张图不难发现,结构性分化仍是大贝塔行情之内的主题。

有城市狂涨的同时,有城市还在跌。

所以,此时不同城市的读者体感凉热不同也是非常正常的。

本轮行情亦是如此。

6. 更看好哪里?

这个问题背后有几个潜台词——什么意思?更看好某个城市,你就会去买吗?你还要投资房产吗?

确实会有一些主观判断。

比如2018年时的上海整体就是大笋盘。

比如目前北京是一线城市里被压抑最久的,有更强的补涨逻辑。

当然,主观判断都不一定对,更重要的是客观数据如何反馈。

当主观判断和客观数据一致,那确实很好,可以知行合一了。

当两者背离,说明你错了,仅此而已。

一切以现实为准。

7. 上涨期置换,顺序应该是先卖后买,政策也是这么引导的。

8. 当前还讨论宏大叙事已经没有太多意义,更多是噪音。

但经历过2017~2023年的种种,我想大家应该都对自己现金流的稳定性和久期、对人生大事和经济波动都有了更深刻的认识。

所以,不要再脑子一热了。

买房不是一个决策,它是一个漫长的过程,你要还房贷的,算好一切!

如果准备上车或置换,至少也得准备好(家庭成员和现金流)再扛过一个5~8年的周期吧?

全家人都得对此有心理和储蓄上的准备。

拍脑门地讲,接下来的剧本可能是一轮冲顶+漫长的充满宏大叙事和个体悲剧下行调控周期。

9. 我自己的打算。

之前我觉得房子就是一切,现在我觉得房子就是个资产,心态确实发生了很大变化。

我和女搬砖工之前就达成过共识——如果还有一轮,就择机把现在住的房子卖了,然后找个离她公司近一些,附近有公园的小区,租房住几年。

期间卖房款全部用于买基金,到时候再看还要不要买房。

或许干脆不买了,也许直接回长沙了,谁知道呢。

10. 总之,该买的买,该卖的卖,该看戏的继续看戏。

接下来一段时间我会避免过多讨论房产,尤其是放大情绪的讨论。以及努力识别好一些重要的事实,有趣的趋势,以及重大政策转向信号。

我们静观本轮周期的演绎。

也愿大家量力而行,都能住有所居,自洽地生活。

本文来自微信公众号:老钱日日谈(ID:tobeoldmoney)