(文章涉及大量剧透,请谨慎阅读)本文来自微信公众号:知著网 (ID:covricuc),作者:蛙蛙日记,原文标题:《<芭比>“浅显”的女性主义:无意冒犯,仅为自我》,头图来自:《芭比》剧照

欢迎来到真实世界,芭比!

当一波波热烈而又醒目的粉色席卷社交平台、商场影城时,我们开始意识到,芭比她又回来了。

芭比,是无数人童年的绮梦,也曾成为女性主义者的眼中钉;是掀起资本主义世界粉色飓风的时尚女郎,也是比阿姆斯特朗更早“登月”的先锋女性。

早在1959年首次问世时,芭比就以天降紫微星的姿态席卷全球,成为当之无愧的“少女偶像”。

而这一次她的回归,如同孔雀开屏一般,在影片中极尽所能地罗列身为女性的困境,揭露上位者的狡猾无耻。

就如真人版电影《芭比》的主创在采访中所谈到的,正是因为剧本中满是敏感点,才让高层应接不暇。

片中芭比所生活的Barbieland,是一个女性主宰的乌托邦。芭比在其中掌握了政治、经济各方面的话语权,反之作为芭比男友的肯却成为被忽视的附属品。

当芭比与肯来到现实世界后,却双双在与Barbieland截然相反的父权制社会中迷失了自我。

(真人版电影《芭比》剧照)

两套极端的社会制度,在戏剧化的展演中铺陈开来。

争议体质:芭比与女性主义

一直以来,芭比都穿梭在神坛与绞刑架上,构建出属于自己的多重宇宙。

尽管诞生之初仅仅是一个玩具,甚至还没有拥有自己的世界观与故事线,芭比就掀起了一阵腥风血雨。

在芭比诞生前,女孩们的玩具往往呈现出婴幼儿的形态,而女孩自然而然地扮演起“母亲”这一角色。

正如影片开头所致敬的《2001太空漫游》一般,初代芭比的诞生犹如神祗,给困滞在母职陷阱中的女孩们带来了崭新的价值启迪。

(《芭比》开头的致敬)

这也与第一次女性主义浪潮中,争取妇女在社会和家庭中的平等权利的主张不谋而合,尤其是在传统男性职业中的工作权。正如玛丽·沃斯通克拉特在《女权辩护:关于政治和道德问题的批评》中所言:“现在向妇女开放的少数行业远不能说是高尚的工作,而都是些低贱的……”

而这一时期的芭比玩偶,也不可避免地携带着浪潮中以男权为标准,忽视阶级、种族等社会结构的弊病。

也正因如此,电影中初入现实社会的真人芭比被年轻女孩所厌恶。她的靓丽不过是“父权压迫下的认知失调”,是嵌套在消费主义、父权凝视、种族歧视三个模具中,用以规训女性的帮凶。

芭比动画电影的诞生,试图为这样“徒有其表”的芭比注入灵魂。

(芭比的动画电影)

从处女作《芭比与胡桃夹子的梦幻之旅》开始,呼唤友谊、勇气与自我成了芭比永恒的主题。 动画中的芭比们,从公主到总统,不需要白马王子的拯救,更弱化了爱情元素。相比起国内的所谓“大女主剧”与迪士尼的公主童话,芭比才是部分女孩真正的心灵启蒙者。

然而,无论形象如何变化,芭比的完美与精致,让她从始至终都只能是被观赏的客体,难以跳脱出拜金主义与雌竞的牢笼。

这一次真人电影中的芭比,决心开启她的第三重宇宙——走入凡间、重塑自我。

芭比放下脚跟、摘掉假发片、穿上舒适的衣服,更重要的是她走进妇科诊所的那一刻,她便逐渐放弃了做被定义的“女性”,转而寻找纯粹的“人性”。

(真人版电影《芭比》剧照)

同样,多元的女性主义也早已生根发芽。

正如当下不少年轻女性开始“质疑大妈,理解大妈,成为大妈”,并将大妈气质称为“朴素的女性主义”。据理力争、成熟勇敢的品质不再是大妈被污名化的理由,反倒成为更加丰富、强大的女性特质。

从重视女性这一群体,到作为差异的局部,再到关注自我的经验,芭比的蜕变史,某种意义上也是一部童话版的女性主义浪潮史。

现实镜像:肯与女性处境

如果说芭比的成长承载了女性主义的理想,那么作为芭比男友的肯,反倒成为现实中的女性镜像。

同样是男性角色,相比起影片中真实世界的美泰公司高管,肯显然讨喜得多。一方面是他展现出的浮夸与笨拙,消解了作为反派带来的不适感;另一方面,肯长期处于弱势地位的境遇,也让现实中的女性感同身受。

(“芭比”和“肯”)

在Barbieland中,肯永远是芭比的后缀,是沙滩上的花瓶——正如现实社会中往往作为某人妻子、母亲存在的女性一般。

而肯也是一个复杂与矛盾的角色,他的身上除了Barbieland中作为附属品的第二性特征外,还兼具了父权统治下的传统男性气质。这种杂糅的个性在其统治Barbieland时体现得淋漓尽致。

当肯来到现实世界后,发现在这里抛却学历、技能、权力等附加值,只要拥有男性身份就足以让其获得优越感。得意忘形的他,甚至在求职时问出“我是男的,这还不够吗”的蠢话。

(真人版电影《芭比》剧照)

因此,他将一整套父权体系搬运至Barbieland,极尽侵略之能事,却在长期的依附关系下,只知征服享乐,不知建设治理。最终被芭比轻而易举地戳中软肋,一场“雄竞”大战后土崩瓦解。

事实上,女性不是一种性别,而是一种处境。肯的境遇恰如其分地展示出:将男人放在女人的位置上,他就成为了女人。

真实世界的女性现状无异于肯,却更加血淋淋。

肯在Barbieland所遭遇的,仅仅是被忽视;现实中的女性所面临的,却是占有和掠夺。

因此,初入现实世界的芭比感受到的骚扰与冒犯,肯却无法共情。这种冒犯,只有被视作性资源的猎物才能嗅出。

(真人版电影《芭比》剧照)

甚至长期浸淫在父权体制下,猎物也难免麻木,在集体无意识中妥协。正如在结局中,肯提出增设男性大法官席位,却被塞了“下一级法官”名额的安抚奶嘴后心满意足。

透过肯,我们仿佛可以看见无数英雄故事中的美女陪衬、影视剧题材里的脸谱化女主角、特定节日出场的女性叙事。而这些,显然远远不够。

暗黑童话:共存还是毁灭

尽管贯穿着女性主义思潮,映射了女性现实处境,但我们难以否认的是,《芭比》仍然只是一部写给成年人的童话故事。

电影延续了好莱坞的传统样板戏结构,在结局点缀上寻找自我主题的升华。而其中略显说教感的流水线式女性觉醒,更是仅仅存在于美好幻想之中。

而Barbieland之所以成立,是因为其脱性缘的特性。生活在其间的芭比与肯,都仅仅是一个简易化的性别符号,免除了生殖属性与生理差异的干扰。

(真人版电影《芭比》剧照)

因此,相比于现实意义,其暗黑笑话的含量显然更高。

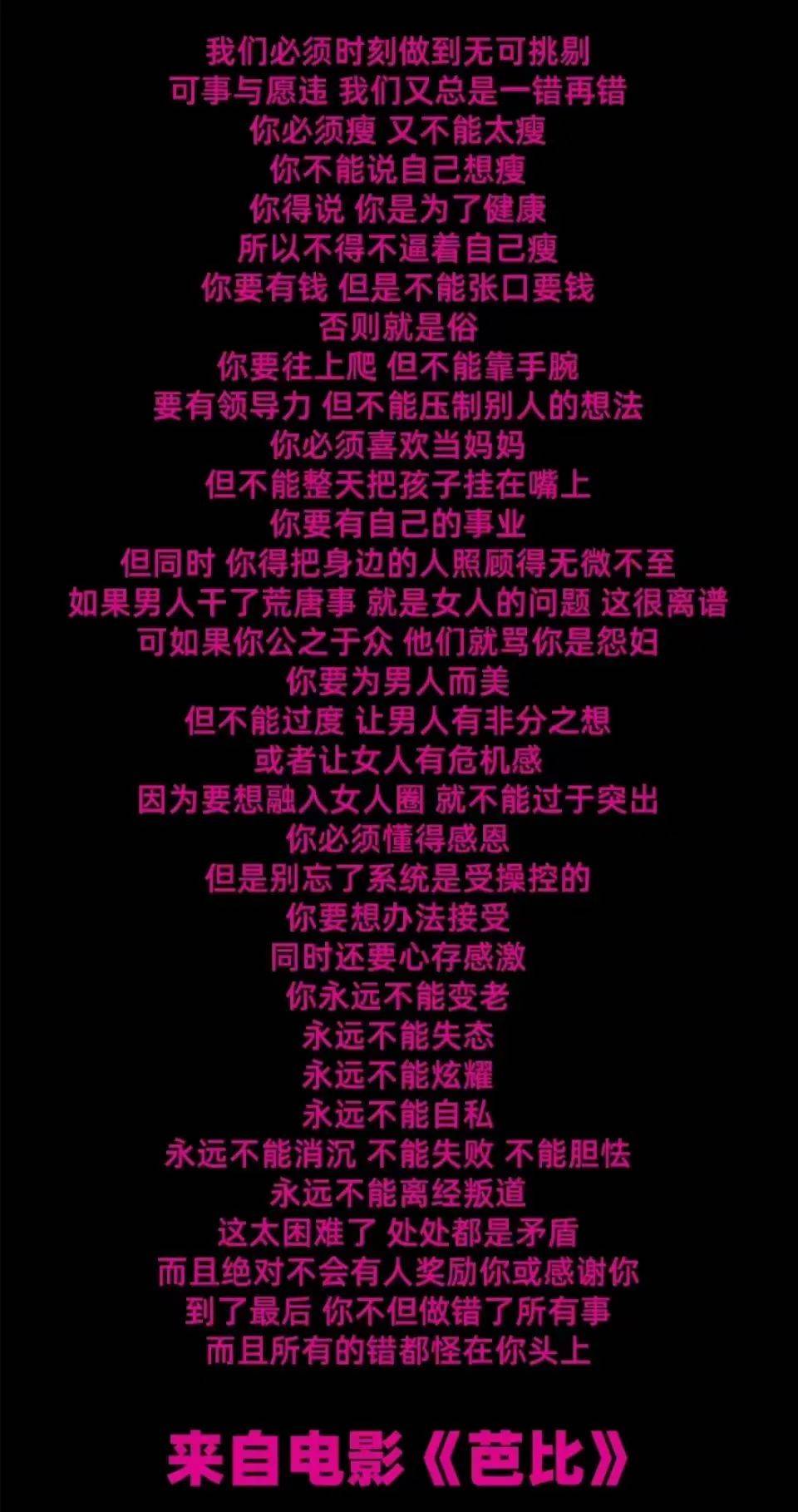

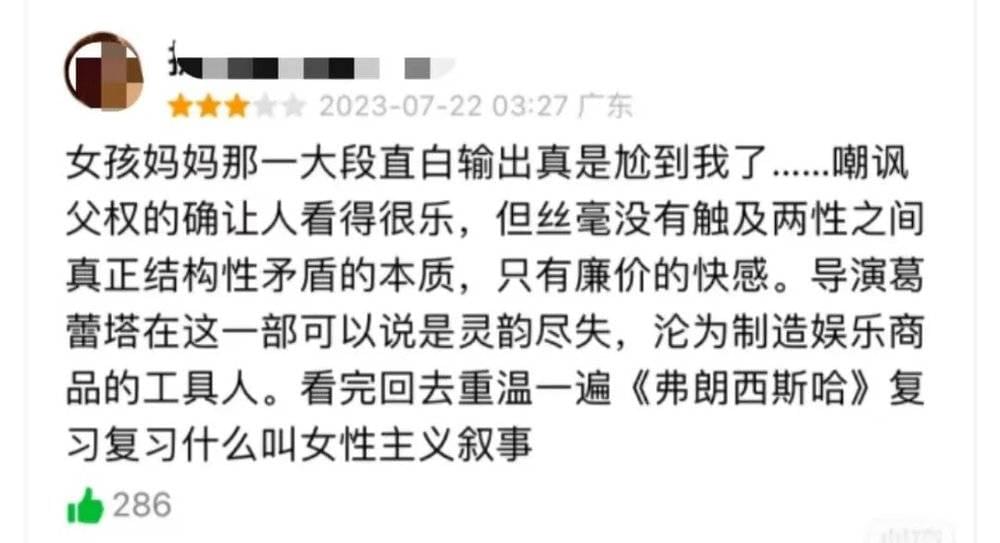

有观众评价它是“浅显”的女性主义,但《芭比》却恰恰吸引人在浅而尖锐,显却典型。

但“浅显”如《芭比》,也未尝不是一场温和博弈的产物。

(真人版电影《芭比》的评论)

“让我来教教你”“男人对困惑无助的女人没有抵抗力”“你愿不愿意当我若即若离的女朋友”“我们公司很尊重女性,曾经有过整整两个女性CEO”……应接不暇的“男性气质”笑话,一股脑地将女性的不满输出给观众。

电影将性别议题摆在阳光下任人评判,而女性对父权体制的恐惧、无奈、愤怒在其中全部化作一通笑料。尽管有失深刻,却有十足的直白。

或许并不能奢望一部商业电影为我们指明道路,但《芭比》依然给了我们另一种看待世界的方式——即自我本位的角度。

芭比的故事源于一场存在主义危机,经典款芭比没有任何职位、甚至不被赋予任何技能,但她却在现实世界的游历中见天地、见众生,最终见了自己。

(真人版电影《芭比》剧照)

芭比、肯,或是女性主义,都没有标准需要比照。

有人批判,在消费社会中,女权成为了一件时尚单品。女性主义的存在,既不应是弱势群体为自己打造的幻梦,也不该是资本社会逐利的包装。

但也正是“时尚”可以引领潮流,“美梦”叫人心驰神往。

在多元化女性主义的漫漫征途中,《芭比》浅显却坦诚地告诉我们:

宁愿清醒着痛苦,也不要麻木地沉溺。

本文来自微信公众号:知著网 (ID:covricuc),作者:蛙蛙日记