密歇根大学社会学系助理教授徐晓宏近日因病离世,他的妻子陈朗发文悼念,引发人们关注。

在文章中,她这样写道:“我曾经也是多么地热爱哲学和理论,如果我们不结婚,我是否能更好地欣赏他的思想和行动?······我曾经跟我的心理医生说,嫁一个情投意合的人怎么可能幸福。你们想要的是同一个东西,但是总有人管孩子,报税,理财,做饭,于是这就成了一个零和博弈。他越成功你越痛苦。”

对比很多同行悼文中,天妒英才的苦情叙事和有意无意间对作者与逝者过去交往关系的强调,这篇悼念里的愤懑、痛苦与和解很难不让真正经历过家庭生活柴米油盐的人们产生共鸣。

(公众号“时间社THiS”陈朗博士的悼文)

陈朗博士饱含真挚情感、娓娓道来的悼念文字,引来人们对于两大问题的深刻思考与批判:一方面是学术生产体制对学人的驯化,当成功被发刊级别、数量、职称头衔量化,为获得社会权威的认可,唯有沉默地遵循规则,丈夫成为接受异化的一员,渴望的,无力的,不甘的,躲避家庭的;另一方面是理论上的女性主义者,放到实际的婚姻家庭中生活,仍无法实践成为真正的女性主义者,妻子依然是传统的角色,陪伴的,育儿的,附庸的,牺牲自我的。

从文中我们能解读出,资本化的学术体制之于个体的改变,亲密关系中权力不对等的分工之于各家的影响;我们能看到的,是人生本就如此矛盾交织,真挚的爱意与深切的怨恨同时存在,并不冲突。

亲密关系分工与爱情神话:一场权力博弈的拉锯战,一个合理化的刽子手

陈朗在一段自白中写道:“我不知道有多少女人在她们杰出的伴侣最春风得意的时候,内心最痛苦地尖叫着。”同样是毕业于世界顶级名校,家境优渥的她从小享受着象牙塔里相对公平的竞争关系。直到结婚后丈夫获得美国千载难逢的机会,而她放弃香港的教职,随丈夫前往美国,困于家庭琐碎和育儿责任中。

在悼文中,陈朗总结到,人其实应该跟爱好不同的人结婚,一个人喜欢形而上的东西,就最好跟一个热爱管理生活的人结婚,实现劳动分工,提高效率。相爱时人总会因为精神世界的共鸣而相知相许,认为对方是自己的灵魂伴侣,但婚姻中不可避免的劳动,两人都对学术和事业有追求时,总有一方要让步。如同《揪心的玩笑与漫长的白日梦》中的歌词所写,“是谁来自山川湖海,却囿于昼夜、厨房与爱。”

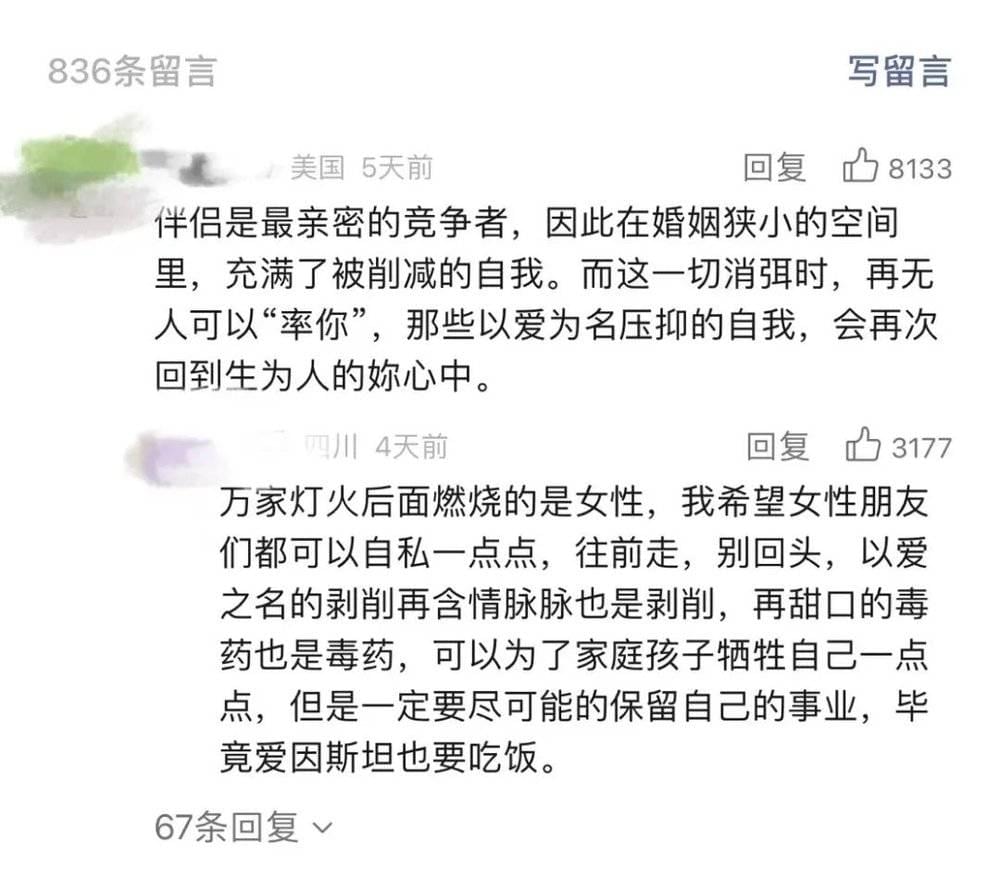

(悼文下的高赞评论)

情感是个人的,但婚姻中亲密关系的分工和两性权力的不平等却是公共的问题。在这篇悼文下面,有一条高赞评论说:“伴侣是最亲密的竞争者,在婚姻狭小的空间里,充满了被削减的自我。”

第76届戛纳金棕榈奖最佳影片《坠落的审判》巧妙地运用妻子与丈夫角色的对调,探讨了这个问题。桑德拉和萨缪尔是一对有着相同作家理想的夫妇,但由于双方在分担家庭职责的不均衡、世俗意义上成功的失衡、文化背景的差异、情感需求的不一致以及性格和世界观的分歧,家庭逐渐走向了瓦解。

导演抹去先天的性别差异,将身份角色逆转,促使人们重新审视婚姻的本质,使人们意识到,丈夫塞缪尔所承受的那些将他推向崩溃边缘的痛苦,实际上是许多婚姻中的女性正经历的现实。

马克思和恩格斯曾将婚姻制度形容为“人类奴隶制度的最后一环”。这样的比喻似乎过激,但不可否认的是,置身于婚姻和家庭的现实分工中,男性仿佛是有了后盾和盔甲,可以更自然地致力于“扩大自己的生命意义”,而女性却多了无数“软肋”。

当我们接受婚姻关系建立在妥协和牺牲之上这一观点时,我们也无形中合理化了伤害和痛苦的存在。在这样的框架下,每一次出于“爱”的妥协,悄悄积累起了以“恨”为本的苦楚。因此在最紧密的伴侣关系中,也常常隐藏着最深的怨恨。

无论是电影还是陈朗博士对既往家庭生活的痛书与反思,都让人们有了关于婚姻中两性关系里爱和权利共生关系的思考。原来很多时候,亲密关系都是一场权力与博弈的拉锯战,在狭隘的空间里,每个人的自我既在被充分放大,也在被阉割。

“爱”常被用作合理化的工具,充当刽子手的角色,以致我们难以辨识,我们失去的部分究竟是出于爱,还是因为权力的不平等。于是我们可以看到,很多女性用“爱情”神话说服自己,从而抵消并假装忘记心中的尖叫,保持沉默。

假如一个家庭主妇渴望自由,那她可能会像《革命之路》中的女主角艾波那样,日常生活平静安稳,爱着丈夫和孩子,却伴随着内在的精神痛苦,一边受困于家庭主妇的身份,又受困于不断怀孕的身体,找寻不到自己的“革命之路”;抑或是《婚姻故事》中的女主角妮可,因与丈夫结婚和怀孕不得不接受越发黯淡的职业生涯,丈夫的事业蒸蒸日上,她却频繁被无视,被婚内出轨,在获得来之不易的工作机会时也只能被取笑,走向一败涂地的破裂。

当抛开一往情深的爱情幻象,我们不得不注意到,悬在女性头顶的社会时钟发条总是拧得更紧,对于女性来说所能选择的旷野更少。性别赋予女性的框架更为坚固,能延宕出来的空间更为有限。

种种困境下,人们几乎已经缺乏与他人建立婚姻的信心与勇气。在现代话语体系下,我们受诸多不成功的范本影响,很难想象出除了传统关系模式之外的其他可能性。而这样以实用主义和效率为核心的思维模式,渐渐剥夺了我们探索亲密关系本质的兴趣。最终我们能得到的好像只是简单粗暴的一个结论:不要走入婚姻,不要选择生育。

男性如何成为女性主义者:认识父权制度的规劝,仍将理论落入现实

人们常说,要爱具体的人,而不是抽象的人。徐晓宏博士作为一个身患重病躺在床上临死的人,还在思考如何从女性主义的视角解读韦伯;而在生活中践行女性主义对他来说却是一个“高得不切实际”的要求,对妻子的痛苦无能为力。

陈朗的悼文并非是抱怨“女性为家庭牺牲自我”,而是诉说一个清楚自身处境的女性无力改变的痛苦,同时也指出一个女性主义支持者的男性——在现实生活中无法以实际行动支持这些观点的挣扎。徐晓宏博士展现出来的学术素养与他的女性主义研究成果,似乎更加接近宏观叙事,却对微观层面的人关注不足。

换句话说,能够理解却并未施以援手。

北大up“全嘻嘻”和上野千鹤子老师关于女性主义的对谈引起风波和大片质疑,而后一位男性up“江湖举人”和上野老师的对谈也没有收获他们本想的支持。人们逐渐认识到,女性主义不是一件时尚单品,标榜自己是女性主义者并不说明什么,关键是行动上的改变。

真正的女性主义实践是,学习如何审视自身行为,如何跟他人交流,如何与女性相处,如何从自身实际理解权力不平等的隐喻。以女性主义者自居、大摇大摆闯进女性群体,听着“那么多男人里,属他最能跟我们共情”的夸奖,却未做出行动的人,不过是满足个人英雄主义的一己私欲。

写《瓦尔登湖》的梭罗,提出天赋人权和妇女教育的观点,看似远离世外在桃花源参透人生的真谛,却会在周末把脏衣服带回家让他母亲清洗;动画大师宫崎骏的电影常常隐含着生态女性主义,文人鲁迅的《我之节烈观》《关于妇女解放》举起妇女反压迫的旗帜,他们都曾提出相关的话题或者创作出女性主义解放的作品,但并不影响他们仍旧是没能做到承担好家庭责任,甚至让另一半承担了更多重负。

他们关心世界,关心国家,关心宏观政策,关心人民疾苦与悲欢离合,关心所有女性,却无法身体力行做到关心家人。

(陈朗悼文的补充说明)

正如陈朗的文章中所表现的那样,亦或许“他们之间的事情”的确超出了人和人的层面,本质上是个人和父权结构、资本主义学术生产方式、社会分工结构的对抗和矛盾。先生徐晓宏亦是受害者之一,背后的加害者是牢不可破的社会威权结构。我们无法忽视这场控诉中,父权制度带来的实质上更为严重的威压。

在病入膏肓之时,徐先生仍会因为论文被拒稿而痛苦流涕;在生命的最后时刻,他选择的是花掉很多时间和同仁讨论学术问题,而不是给年幼的女儿留下只言片语。父权制度构建人心中对权力的崇拜与向往,描摹既定成功的社会框架,使人一生都无法逃离社会的眼光,将自己嵌入所向往的社会图景之中。

不过,作为女权主义者的男性,徐晓宏并未忽视过妻子的付出,因而内心有愧,这一点也超过了很多丈夫。女性主义从来都不是只属于女性的,它关注的是所有边缘者和弱势者的生存。

对女人与女性身份的关注,对女性视角的强调,从不是为了关闭和排斥,而是为了更好地打开和理解,理解这个世界多么丰富、芜杂又辽远,理解世界从来都不是两性对峙、黑白分明。

女性视角并非与生俱来,它是一种价值观,也是能够学习的方法论,使我们更丰富,更独立,远离狭隘与盲目,成为更有同情心、同理心的人,成为有质疑和批判能力的独立思考者。与其再去苛责和批评逝者“不够女性主义”之错误,或许我们更应该看到现实,映照自身,从生活的实际落脚,做出微小但切实的改变。

正如陈朗对于先前缅怀文章的回应中写道:“我一直觉得夫妇不应该“属于”彼此,而应该彼此相连(connected)。他爱研究他的革命国家现代性,我亦终于找到了真正属于我的领域。彼此内心都有依托,而又彼此相爱是最理想的状态。”

“爱是一个学习的过程,我们都是学生。”

而爱,让我们成为更好的人。

本文来自微信公众号:知著网 (ID:covricuc),作者:某熊