本文来自微信公众号:一览扶桑 (ID:sjcff2016),作者:吴从周,头图来自:视觉中国

6月底,又在语言学校听到关于钱的消息。

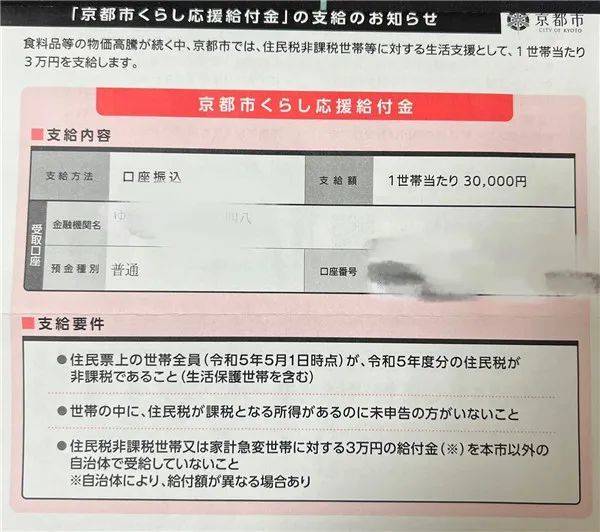

“每人3万日元,申请就有”,据说是如此。去打听名目,有已经拿到手的同学发来一张申请资料,写着“京都市生活应援给付金”。只要是今年5月1日前来京都居住、属于“住民税非课税家庭”,也就是收入达不到交税标准的,或是家庭发生重大变故,预计收入状况与“住民税非课税家庭”相当,都可以申请。

政府补助金的申请资料(图片由作者本人提供)

在过去一年多里,这样突如其来的发钱事件,大概已经是第三次。去年有一次应对疫情影响的临时特别给付金,每户人家10万日元;今年春天,因为食品电气涨价,又发过一次支援给付金,每户人家5万日元。

语言学校的学生里,越南学生往往不到20岁,大多要考大学或者专门学校;南亚诸国譬如印度、斯里兰卡、尼泊尔来的学生,则多有家人在这边工作、经营事业;韩国人和中国人多半为考学或想换个地方重启人生,因此年过三十的不在少数。至于职业更是五花八门,律师护士艺术家工程师,什么都有。有一阵,还时常在走廊碰到一位僧人,赭袍芒鞋,低眉垂目,与人不交一语。

不论前尘如何,此时身份都只能算学生,不能工作赚钱。靠便利店、饭馆课余打工的收入,绝够不着被征税的标准。于是,全都算是发补助金的对象,可以合法合理地薅一顿资本主义羊毛。

语言学校没有普度众生的意思,这类消息从来没有贴在公告栏,全是学生间口口相传。每当此盛事,学校走廊里总是充满热情交流的空气。我没去申请,倒不是立志不食周粟,而是胎里带来的脸皮薄,外人给什么东西,总得辞让一番才合乎礼数。再加上缺乏被优待关照的经验,更不好意思伸手。后来才知道,自己虽然占着一个学生的身份,但太太有工作,并不在被优待的范畴之内。如此倒松了一口气,庆幸没有真的因为要面子损失了什么。

但到底还是占了一点便宜。去办年金,指导填表的公务员女士说,既然是学生,也可以申请减免。我看了一遍减免标准,支支吾吾道,虽然在做学生,但也有收入,不知道合不合贵国的规定。女士问,是在日本的收入吗?我说主要是中国的工作收入,日元也有,不过只有一点点,可能刚够吃饭。在我继续埋头研究申请表上的条目,想搞清楚收入标准要不要算入人民币时,公务员女士已经决定中止这场过于复杂的政策检讨,爽快拿过纸笔,在收入一栏画了个零。之后收到通知,果然减免申请通过。

虽不至于因为优待受宠若惊,但如此宽松、不设防的福利,就个人来说多少算是陌生的经验。猛然想到,京都不是经常在新闻里哭穷,说要破产了么?

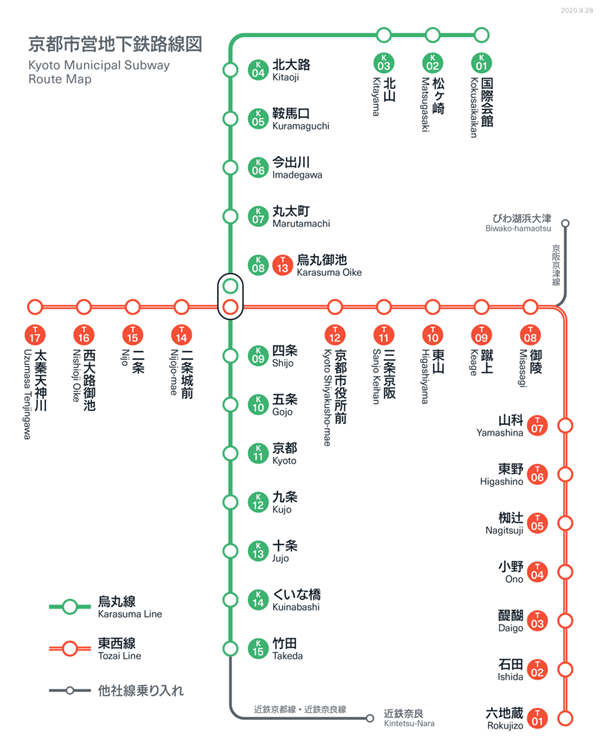

京都的财政危机,早已不是新鲜话题。原因大抵不离几样:老龄化、工作人口少、住民税收不上来;寺庙神社不交税;为维护古都风貌不盖高楼大厦、不动产税收入少;上世纪90年代花大钱修地铁,结果运营一直亏损……诸如此类。连市中心的三条大桥都掏不出钱来维修,靠“故乡税”和市民捐款才好不容易凑齐了大修所需的4亿日元费用。

市中心正在维修的三条大桥(图片由作者本人提供)

至于财政破产之后的惨相,各种新闻也以北海道夕张之类的城市为例,多加渲染过了。譬如政府裁员、居民福利大幅缩减、公共设施放弃维护,于是地铁、医院、学校等公共设施逐渐废弃,人们纷纷离开,只剩下少数老人留守,城市变成荒芜的“鬼城”。京都虽然大概率不至于变成“鬼城”,但从桥都修不起的局面来看,也实在让人乐观不起来。

一边是困窘的财政,一边是至少姿态算得上慷慨的福利。“京都的钱到底花在什么地方?”这个问题,自然勾连起了好奇。

去京都市政府的官方网站上,很快就找到了各种各样关于财政收支的文件,预算决算、追加补充、财政改革方案等等,几乎无所不包。

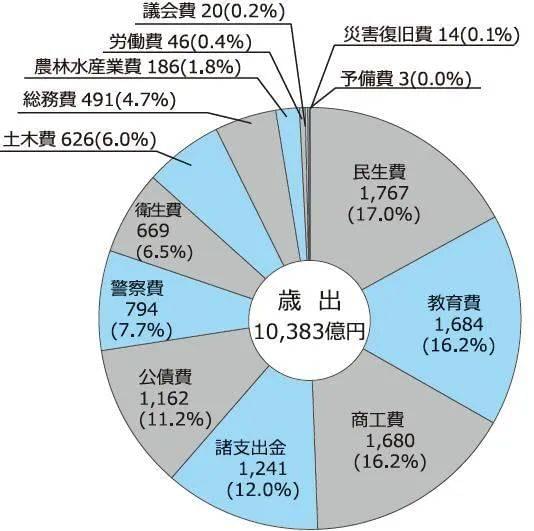

京都政府官网上公开的收支明目

从预算看,财政开支中单项最大的是“人件费”,也就是财政供养人员的开支。这里面除了公务员,还包括政府雇佣的土木、建筑、电气、机械、保健、保育等技术职位。平均下来,每个人每年的预算是800万日元。如果是退休之后再返聘工作,日本称之为“再任用”,一年也要500万日元。非常勤和临时聘用人员大致是200到350万日元。以上三种,全市总共7700多人,另外,还有全市公立教育机构的教职员7494人,地方一般财源要担负的人力开支是1425亿日元。

其次是社会福祉相关的开支,地方一般财源的支出总共1260亿日元。

至于细项,还能看到主管各项事务的政府部门提交的详细预算。保健福祉、青少年儿童、教育等部门的开支是最多的。

针对老年人照护的设施和服务,总共要花600亿日元;介护保险,1600亿日元;后期高龄老人的医疗,250亿日元。其中还有一项“高龄外国籍市民福祉给付金”,大约300万日元。

与身心障碍者福利相关的支出,是700亿日元;对贫困者的生活保障支出是700亿日元,其中还有3亿经费针对的是“中国残留邦人支援事业”,也就是援助二战之后滞留在中国的京都人后代遗族;再就是医疗保健相关的260亿日元,国民健康保险1400亿日元。

生育、育儿和少年儿童福利相关的支出,总共也是1000亿日元。教育局的预算也是1000多亿日元。

这些开支,仅靠地方税收收入完全入不敷出。

在中国人想来,大概是花钱大头的都市建设局、都市计划局,预算就要少一个数量级,抠抠索索一共只有300亿日元,只有老人照护相关支出的一半。看他们花钱的地方,大抵也都是修修补补,道路养护、设施修缮之类。大把砸钱建设基础设施的时代早已成为过往。

京都市营地下铁线路图。现在,地铁公司的债务余额仍超过3000亿日元

财政的困窘,纸面上一目了然。减少开支被作为指导方针写在各种文件前头。在《行政财政改革计划2021-2025》中,开篇即写道:

人口减少、经济成长低迷、一般财源收入停滞不前,无法确保足够的财源,公债偿还基金出现了计划外的崩溃……团块世代未全部达到70多岁,出生率持续下降,老龄化率急剧增加,人口向东京极端集中……改革并不是单纯因为目前财政困难而将本市的政策削减和废除,以求与国家和其他城市持平。而是为了不让现在的孩子们将来承受过度的负担,在继续本市特有的福利、教育、育儿支援、安全等政策理念的同时,应对社会经济形势的变化,重建财政,使之成为可持续的政策,深思熟虑地对有限资源进行再分配。

公务员和公立机构雇员要裁撤,各种开支要缩减,不过如果只是列数字,也只是让大部分看的市民一头雾水而已,所以,把数字讲清楚也是公文中应有的责任。比如公共财政雇佣的职员数,京都市相比其他都市,根据人口换算得来的数字,要多出大约500人。而政府雇员的开支也按照人口换算了一番,结果是比其他都市多了171亿日元,是收支失衡的原因之一。如此,政府裁撤雇员的目标也就清晰起来。

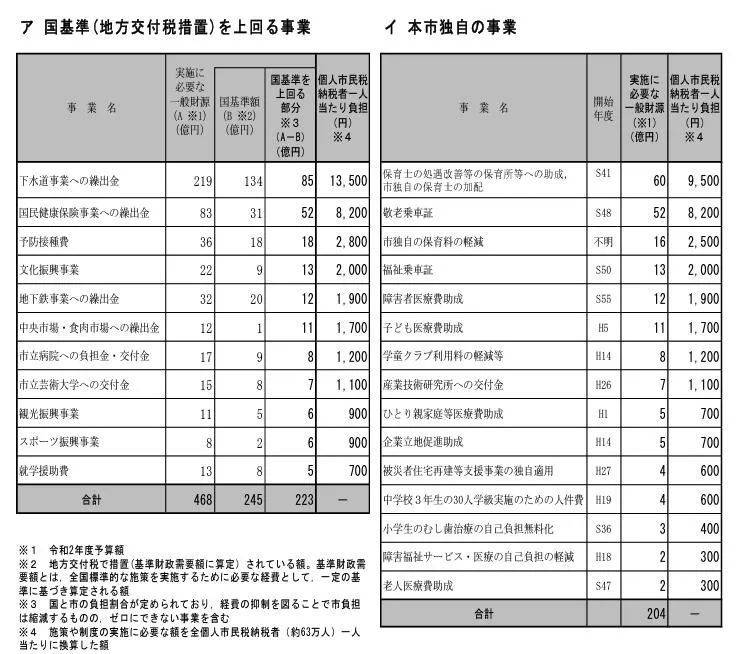

有意思的一个细节是,各种财税支出,都被换算成了一个“個人市民税納税者一人当たり負担”,大致可以理解成:纳税人的人均负担。

京都总共缴纳个人市民税的人数总计在63万,因此各项支出增减,换算下来都能算出一个纳税人要在这上面花多少钱。

京都市公布的个人纳税明目

数学不灵光如我,一看财务表格便头疼,动辄百亿的数字,只是数清楚几位数,便已觉脑力不足用。妄自揣测一下,大部分日本市民恐怕也是如此。换算成自己头上若干万元的数字,财政报表中那一大堆看不懂的数据、官员和专家主张或增或减的金额究竟对普通市民是怎么一回事,才和自己钱包里日常用的钞票一样清晰可感起来。

也不是说京都就不会乱花钱。2021年爆出的大新闻,就是财政亏空、在破产边缘摇摆的京都市政府,竟然投资了160多亿日元,约合8亿人民币,对市政府大厦做了一番奢侈的翻新。当时新闻上对欧式锦缎的会议大厅壁纸做了大幅特写,语言学校的同学也特意跑去,瞻仰了据说花费数亿日元的电梯装饰画。一向对市政没什么正面评价的太太每次坐车路过,都不忘讽刺几句说,瞧瞧,老钱很多呢,修得多富丽堂皇。因此一项,京都市政府饱受批评和嘲讽。

如此来回摇摆拉扯之下,2023年京都的预算决算,好不容易实现收支平衡,至少从账面的数字看是如此。今年四月初,太太把市民广报上大幅的公告的“2022年度,本市实现收支平衡”指点给我看:“破天荒了!”那是市内所有住民月初都能在邮箱里收到的小报,刊载一些便民信息和种种活动咨询。

不过,新年度四月之后,京都市又增加了两项预算,贫困家庭子女养育支援金,21.6亿日元;京都生活应援给付金,6.21亿日元。5月份又加了几笔,追加帮助中小企业应对物价高腾的支援金,14.57亿日元;京都市生活应援给付金,79.9亿日元;还有对生活穷困者的强化支援,1100万日元。

这么一来,财政账目会不会又难看一点尚未可知,不过作为生活在这里的普通人,确实很容易被小恩小惠所感,觉得京都对民生还算厚道。

我的感想让太太听到,自然又少不了揶揄。她说,与周边地区相比,京都市绝非宜居之地,特别是对年轻的育儿家庭来说。这里轨道交通路线太少、公交拥堵,很少有人给带娃青年让座,保育所太少,适合全家出行的大商场都在郊外……

的确,偶尔跟她去外地见朋友,在各种母婴设施齐全的大商场内见到许多拖儿带女的年轻人,与京都老龄化严重的百货店风景截然不同,太太惊讶:“这么多下一代,哪儿少子化啦?”据说太太有好几位朋友生育后都选择去其他城市生活,而不少地方城市也在吸引年轻人入住方面费尽心思,给育儿家庭发补助金这种常规选项之外,还有减免医药费、免费发放育儿期间的所有尿不湿等各种细节。

京都市在野的草根政治家与市民活动家在宣传自己的理念时,往往也会重点呼吁对婴幼儿、学生、年轻人群体的政策性关照。有时上下学途中遇到振臂宣讲的他们,我总会对他们做个支持的手势,再用塑料日语喊一句:“加油!谢谢你们。”

本文来自微信公众号:一览扶桑 (ID:sjcff2016),作者:吴从周