B站的短动画视频《中国奇谭》第二集《鹅鹅鹅》以其神秘莫测、耐人寻味火出了圈。本文对它的原型——南朝时吴均创作的志怪小说《阳羡书生》的背景和宗教文化意涵做了清晰准确、妙趣横生的解读,并将其置于世界文学脉络中加以审视,由佛教、印度教、阿拉伯、欧洲世界甚至是耆那教中发现的类似主题,充分地表明了这个故事所具有的世界属性和中国特性,让人们看到那个曾经多元、包容、具有独特魅力的中国。

本文首发于《读书》2023年4期新刊,授权虎嗅转载,更多文章,可订阅购买《读书》杂志或关注微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:陈瑞翾,原文标题:《〈读书〉首发 | 陈瑞翾:〈神秘莫测的鹅鹅鹅〉》,题图来自:《中国奇谭》

新年伊始,由上海美术电影制片厂、哔哩哔哩联合出品的原创动画短片合集《中国奇谭》在网上热播。其中,《鹅鹅鹅》一集画风诡谲,剧情叵测,不着一字,尽得风流。其独特的风格相当部分源于原著本身。故撰此小记,就其原著及背景稍作介绍,略陈管见。

一

《鹅鹅鹅》脱胎于“阳羡书生”的传说,最早见于梁朝吴均(四六九至五二〇)所作的《续齐谐记》。所谓“阳羡”,即今江苏宜兴。吴均字叔庠,吴兴故鄣(今浙江湖州安吉)人。《梁书·文学传》《南史·文学传》皆有传,大同而小异。文名出众的吴均是梁武帝萧衍(四六四至五四九)的御用文人。但他很有上进心,致力于为前朝著史,希望以史学名世。朝廷不大支持他的研究计划,他就私下搜集材料,撰《齐春秋》三十卷。武帝不悦,派了一名亲信属官就书中内容诘问吴均,以其“支离无对”为由,判了个焚书免职。个中缘由,千载之下,难以尽知。

吴均好怪力乱神。这也体现在《续齐谐记》上面。《齐谐》相传为先秦志怪名著。书中所载鲲鹏南徙扶摇而上之异状,经《庄子·逍遥游》征引而广为人知。刘宋一朝,曾有人作《齐谐记》七卷,无疑是对这部名著的致敬。而吴均作续记,亦属踵事增华之举。这是一本小书,篇幅仅一卷,或为吴均发奋著史之余乘兴所作。原书尽管散佚,但流风所及,唐宋以来类书多所采撷。书中故事,虽多匪夷所思之类,但对民俗宗教影响深远。

举例而言,民间端午节包粽子祭屈原的习俗,最早就出自此书“楝叶丝”一节所载之“汨罗遗风”。明初以来,自陶宗仪《说郛》始,此书辑本众多,其中较为流行的是清乾嘉年间王谟《增订汉魏丛书》本。民国初年,鲁迅先生于《古小说钩沉》稿中重辑此书,自一九三八年刊行以来,素为学界所重。在绝大多数存世辑本中,都有“阳羡书生”一节。

即便在这样一部奇书中,“阳羡书生”一节也是特出的。鲁迅先生对此节颇多偏爱,氏著《中国小说史略》在论及《续齐谐记》时说:“其(即吴均)为小说,亦卓然可观……阳羡鹅笼之记,尤其奇诡者也。”这奇诡的故事梗概,对所有《鹅鹅鹅》的观众,应该不会陌生。

但吴均故作狡狯,添加了一些颇堪玩味的细节:据称,此乃一位东晋太元年间(三七六至三九六)的高官与同僚分享的奇闻逸事。回忆中的高官仍是那位阳羡许彦,背负鹅笼独自跋涉于江湖之远。偶遇一书生钻进鹅笼,由此故事便开始了。书生可能是眉清目秀、文质彬彬的十七八岁少年郎模样。临别之际,非但没有一走了之,反而礼数周全地将一件铜盘慷慨相赠:“无以藉君,与君相忆也。”

“阳羡书生”中最重要的道具,便是鹅。其内涵颇为费解:为何是鹅?许彦背着双鹅走在山间又意欲何为?事实上,鹅不是普通的家禽。陈寅恪先生于《天师道与滨海地域之关系》一文中论及王羲之写帖笼鹅,以为并非由于书法笔势,而因天师道众服用丹石之故:

“鹅之为物,有解五脏丹毒之功用,既于本草列为上品,则其重视可知……故山阴道士之养鹅,与右军之好鹅,其旨趣实相契合,非右军高逸,而道士鄙俗也。”(《金明馆丛稿初编》)由是观之,则许彦之宗教身份,或与天师道不无关联。

天师道者,又称“五斗米道”,相传为东汉张道陵所创,于魏晋南朝风靡士族大姓。典型的天师道世家有盛产书法家的琅琊王氏,而王羲之、王献之父子皆为天师道众,于史有征。其信仰形式主要为由道士代道众向神仙上章祈福禳灾,又杂有诸多方术及丹石,且与东汉以来的政治革命关系密切。陈寅恪先生考证天师道兴废之迹,发现“溯其信仰之流传多起于滨海地域,颇疑接受外来之影响”,盖因“海滨为不同文化接触最先之地”(《金明馆丛稿初编》)。无论是阳羡还是吴兴,均属滨海地域。故吴均虽出身寒贱,对此类服丹好鹅之风气,当无隔膜。而他所讲述的神秘奇遇,或许也可视作此类文化接触的一个隐喻。

二

这就使得我们不得不去思考一个问题:“阳羡书生”是中国故事吗?鲁迅先生在《中国小说史略》中有一番精彩的议论:“此类思想,盖非中国所固有……魏晋以来,渐译释典,天竺故事亦流传世间,文人喜其颖异,于有意或无意中用之,遂蜕化为国有。”唐人段成式《酉阳杂俎》续集卷四早已孤明先发,考证这个故事脱胎自《旧杂譬喻经》“梵志吐壶”一节。所谓“梵志”,即古印度语“婆罗门”之异译。其事如下:

太子上树,逢见梵志独行,来入水池。浴出饭食,作术吐出一壶。壶中有女人,与于屏处作家室。梵志遂得卧。女人则复作术,吐出一壶。壶中有年少男子,复与共卧已,便吞壶。须臾,梵志起,便内妇著壶中,吞之已,作杖而去。

《旧杂譬喻经》二卷,历代藏经皆为孙吴康僧会(?至二八〇)所译,颇可疑。目前学界的主流意见认为其虽非康僧会译作,但自译语观之,很可能成书于魏晋时期(即公元三、四世纪)。尽管其传译路线不甚明了,经中所载诸譬喻,无疑于东晋南朝之际,业已流传到滨海地域。就故事梗概而言,“阳羡书生”与“梵志吐壶”若合符契:旁观许彦换成了偷窥太子,鹅笼书生换成了吐壶梵志;而吞吐男女之事,则相仿佛。故二者之间的渊源,不待详陈。此外可堪注意的是,《旧杂譬喻经》承续印度佛教一贯的厌女传统,卒章显志曰:“天下不可信,女人也。”而吴均却悄然抹去了这一蛇足。

“阳羡书生”也好,“梵志吐壶”也罢,情节中最富戏剧性之处,莫过于连环吞吐之“二心”:梵志所吐女子心不在焉,别吐一男子,与其共卧;而吴均令该男子亦怀外心,别吐一女子,堪称妙笔(后文当详论)。钱锺书先生搜罗古今中外类似案例,文赡事详,可资参阅(《管锥编》第二册《太平广记》第一二五则)。钱氏《管锥编》论之曰:“戏剧及小说每有此情节,班·琼生称为‘交错求情’(some such cross wooing),近人或谓之‘连锁单相思’(chaînes d’amours en cascades);窃以为不妨名曰‘鹅笼境地’。”此诚通人之言。然而,此类情节的一种亚型——将女子囚拘,吞入腹中或关入容器,犹不能禁其不安于室——于禹域之外流播甚广,前贤似未留意,故在此不揣谫陋,略作论列。

三

巴利语佛典《本生》(Jātaka)“九偈会”(Navanipāta)中有一则故事题为“箧”。其事曰:迦尸国有族姓女貌美。有罗刹见而爱之,虏以为妻。夜长梦多,恐生二心,故将此女装入箧内,并将此箧吞入腹中,以为高枕无忧矣。一日,罗刹沐浴之时,吐出此箧,将此女放出休憩片刻。当是时,有持明仙人为风神之子,持剑腾空而过。此女即招彼仙人入箧中共卧,以衣覆之。罗刹沐浴归来,不觉有异,遂将二人之箧吞入腹中。后经高人指点,知为三人游;事遂泄(V. Fausbøll, ed., The Jātaka Together with Its Commentary , Vol. III, pp. 527-531)。

印度中央邦巴尔胡特(Bharhut)遗址所出一浮雕可与此则本生故事勘同,上刻梵字标明所雕男子即持明仙人。据吕德斯推测,此浮雕中,仙人应女子所邀,整理衣饰,正欲钻入箧中(H. Lüders, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. II, Part II: Brāhmī Inscriptions from Bhārhut, pp. 154-155, plates XXI, XLIV)。其说可从。由是观之,此本生故事于公元前一世纪(相当于西汉中期)业已流行于中天竺,为同类题材现存最古之版本。相较于《旧杂譬喻经》,梵志换成了罗刹,吐壶换成了吐箧;此外,女子亦非别吐一男子,而是招一过路仙人入箧。

类似的桥段在婆罗门教湿婆派的传统中也留下了痕迹。相传为克什米尔诗人月天(Somadeva)所作的《故事海》(Kathā Saritsā Gara)大约成书于公元十一世纪后半叶(相当于北宋中后期),基于年代更早的另一部故事集敷衍而成。内容海纳百川,无所不包。书中章节,皆名为“波”(taraṃga)。第六十五“波”中记树上偷窥事,与《旧杂譬喻经》所载颇为相似:有三人酒足饭饱,上树欲眠,见一人独行,来至树下卧。俄尔,又见一男子从池中出,口中吐一女子及卧具,缱绻而眠。此女见树下所卧行人。行人问其名,答曰:“拙夫龙也。妾乃龙女。勿惊勿惧!妾尝与过往行人缱绻,九十有九之数。今日逢君,得满百矣。”卧龙惊觉,见而震怒,口中出火。顷刻,男女俱为灰烬(X 8.153-158;C.H. Tawney, The Kathá Sarit Ságara or Ocean of the Streams of Story , Vol.II, p.99)。

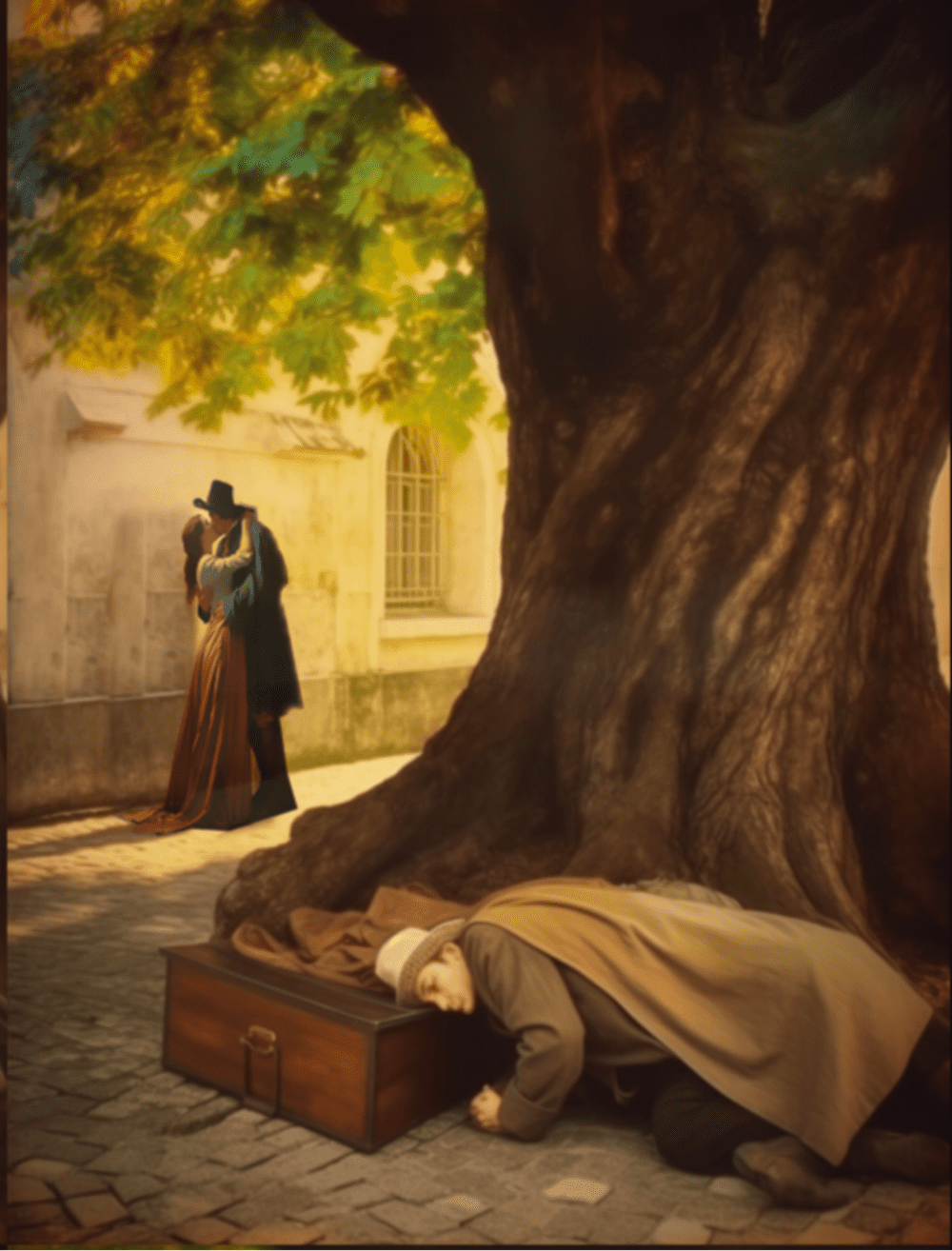

此类树下艳遇未必皆以灰飞烟灭为结局,而偷窥者与姘夫常常合二为一。阿拉伯故事集《天方夜谭》(又称《一千零一夜》)开篇即前印度巴尔胡特佛塔南门角柱侧面浮雕述《故事海》之姊妹篇:

萨珊王山努亚有妻帏薄不修,其弟萨曼同病相怜。兄弟二人黯然销魂,离家云游以遣怀。一日,于海滨值巨树清泉,饮水休憩。忽见海中有幽鬼出,头顶一匮,来至树下。既坐,开顶匮,中有一匣,匣中有美貌女子,灿若云霓。幽鬼枕此女膝而眠。鬼既寐,女未寝,见树上之人,便置膝上鬼头于地,起招二人下树缱绻。二人不从。女曰:“若不从者,幽鬼将寤,汝命休矣。”二人惊恐,不敢有违。遂下树,轮番与此女缱绻。事毕,女子自囊中取出印戒五百七十余枚,累累乎如贯珠,曰:“此皆旧日姘夫所遗。今既奉枕席,愿有印戒见赠。”二人慨然应允,取印戒赠之。复曰:“妾本良家女,洞房花烛夜为此幽鬼所虏,强以为妻。置妾于此匣中,韫匮而藏诸重溟之下,七重锁钥,不见天日。此幽鬼自以为得之,焉知妾姘夫之夥?夫女心之所向,九死其犹未悔;重垣叠锁,虽多,亦奚以为?”二人闻言叹服,遂拜别此女,径返王城(J.C. Mardrus & P. Mathers, The Book of the Thousand Nights and One Night , Vol.I, pp.3-5)。

此事于《天方夜谭》中数见,并凭借此故事集之传播,在阿拉伯世界家喻户晓。自东徂西,此类娶妻不贞者结伴云游的题材屡见不鲜;在很多故事里,这些不幸的丈夫们遇到的不是呼风唤雨的幽鬼,而是负重前行的可怜人。前黎巴嫩山脉(Antilebanon)地区流传的民间故事中提到一个类似情节:有一农夫躬身扶犁,背负一匣,秘不示人。咨诹再三,无对;赂之以金,方曰:“燕尔方初,新妇貌美。恐登徒子觊觎,故藏娇于此匣中。”闻者不信,请目验之。遂置此匣于地,取钥开之。既启,见美妇于匣中,与一男子共卧(G. Bergsträβer, ed., Neuaramäische Märchen , pp.30,33)。

无独有偶,中世纪欧洲也流传着“龛中美妇”(Die Frau im Schrein)的传说:意大利卢卡(Lucca)城中有一男子,孑孑独行。有巨龛在背,如负千钧。至林荫,欲小憩,遂释重负,取钥开龛。龛中出美妇,桃李之年,婀娜娉婷。妇自龛中取诸肴馔,共坐宴。酒足饭饱,男子枕妇膝而眠,已而鼾声大作。妇遂置其头于龛上,起与旁人调笑缱绻。事毕,唤其夫,宴坐如前。夫既寤,复纳妇于龛中,锁之;负龛向锡耶纳(Siena)而去(A. Wesselski, ed., Märchen des Mittelalters, pp.6-7)。

四

凡此种种,皆本自囚拘女子这一基本母题,只是容器不尽相同。女子怀恨报复,伺机另觅男子,或于别处缱绻,或诱其入器共枕。而《旧杂譬喻经》似乎见证了同一母题的进一步发展:女子如法炮制,囚拘另一男子偷欢。虽不能称之为“以彼之道,还施彼身”,但无疑为此寻常报复之举平添不少意趣。厌女之人自然将其看作女子水性杨花、不受羁勒的明证;然细品之下,又不免有一种“恨人日久,终成所恨之人”的悲凉。

那位蒙在鼓里的丈夫醒时可憎又可怖;沉睡之时,又沦为旁观者眼中的蠢蛋,可笑又可怜。而被囚拘于方寸之间的女子则可怜更甚,不仅是因为囹圄桎梏,更是由于她那狭小世界之中,别无所有,只有这一位可憎又可怖的老师。如果没有出现斯德哥尔摩症候群,那么熏习渐染,成为另一位可憎又可怖的爱人,应该不算是出人意料的结局。

与《旧杂譬喻经》中类似的情节见于耆那教传统,只是旨趣稍异。耆那教乃佛教之姊妹宗教;而亡身苦节,尤甚于佛教。追本溯源,二教皆滥觞于古印度沙门(乞食苦行者)传统。耆那教不奉佛陀,而奉大雄(Mahāvīra)为祖师,传统上分白衣(Śvetāmbara)、天衣(Digambara,即裸形)二派。

狮子贤(Haribhadra)乃耆那教白衣派论师,活跃于公元八世纪(相当于盛唐或中唐初)。其人学识淹该,著述颇丰。氏著《诡谭》(Dhuttakkhāṇa)以耆那教俗语写就,借诡诈之口,谑仿婆罗门教神话故事,斥其为虚妄之言。其中述及火神(Agni,即阿耆尼)夺阎摩(Yama,即阎罗)妻事,虽无容器,亦有吞吐男女情节,读之解颐:阎摩妻值火祭之故,入火舍,因幸于火神。尔时,阎摩入,欢情未央,火神不及遁,遂为彼女所吞。彼笄年之女,罗带轻解,不伦欢情戏方歇。阎摩吞之,乃往至诸天之所。诸天谓之曰:“善来阎摩!一人行而三人至!”阎摩乃吐彼天女出,女亦从口中吐火神出。火神仓皇而逃,为阎摩缉杀,遁入密林中。以群象泄其踪迹,咒令其口不能言(5.26-31; K. Krümpelmann, Das Dhuttakkhāṇa: Eine jinistische Satire, pp. 178-181; J.-P.Osier &N. Balbir, Ballade des coquins, pp.104-105)。

火神隐遁之事,散见于婆罗门教文献,此不赘述。其咒象舌反卷而不能言之事,见史诗《摩诃婆罗多》第十三“教诫篇”(Mahābhā rataXIII 84.33-34;汉译参黄宝生等译《摩诃婆罗多》)。此处显然将一民间故事的题材,移用于神话人物,以求戏谑之效。细思之,火神为阎摩妻所吞,非为囚拘报复,实乃丑事行将败露之际瞒天过海的手段。而对此一无所知的阎摩携二人而行,经诸天点拨,方知三人游之实相,则与前述巴利语《本生》暗合。

耆那教白衣派学僧金胜(Hemavijaya; 1565-1631)约为明万历、天启年间人。氏著《故事渊府》(Kathāratnākara)中亦有一相似情节,与前述诸例相映成趣:

有一行者名财孤独,常行乞食,恒念一偈:“与世隔绝者,唯求一角银。”(saba jaga bhīnā ekaja korī)此双关语,亦言:“与世隔绝者,唯此女为贞。”超日王闻之,私忖:“是人以其妻贞壹自矜。寡人将往观其本相。”故化作飞蝇,尾随其人,至一尼拘陀幻树下,遁入一地穴中。此乃行者蛰居之所也。尔时,见行者于顶髻中取出一箧,箧中出灰,灰中出一年少女子;与之少尽缱绻而眠。行者方寐,女子即于颈间别取一箧,箧中出灰,灰中出一年少男子;亦与之缠绵良久。闻行者欲起,女子遂将此男子化为灰;少顷,行者寤觉,复化此女子为灰,还纳箧中(J.Hertel, Kathāratnākara. Das Märchenmeer:eine Sammlung indischer Erzählungen von Hemavijaya, Vol.II, p.140)。

金胜所记年少男女本为箧中之灰,幻化而为人形。此处细节或许受到前述《故事海》中“男女俱为灰烬”这一结局的启发。若箧中之物本为灰烬,自然也没有囚拘一说;而灰烬又怎会有情欲,怎会有“二心”呢?假使金胜早生一千一百多年,远渡重洋来到南朝,或许会和吴均成为萍水相逢的朋友。建康城中,凭栏对坐,听这位耽于著史的朋友用吴兴方音讲起阳羡书生的怪诞奇遇,不知金胜心中会作何感想。是似曾相识,心有戚戚,感慨“人间何事不鹅笼”?抑或莞尔一笑,不为所动,暗笑“了不异人意”?

故事中人的命运是相似的,但听故事的人却各有各的悲喜。既然人与人的悲喜原本并不相通,讲述者的动机自然可以存而不论。面对此情此景,“此老生之常谈耳”之类的言语实在是太过不合时宜,料想以金胜之雅量高致,是无论如何也说不出口的吧。

五

类似的故事,如前所示,几乎毫无例外地用来指责女子不贞,宽慰那些因嫉妒而心碎的丈夫们。唯独吴均的故事是一个有趣的例外:他让目睹一切的许彦缄口不言,以一“善”字签下所有的保密协议,且不做任何的价值判断。更重要的是,他将此连环“二心”的链条延长了一节:让所吐男子“又于口中吐一妇人,共酌戏谈甚久”。如此一来,“天下不可信,女人也”这样的荒唐之言,显然就不攻自破了。

此外,若推极之,此连环吞吐的链条其实可以无限延长,而链条的每一节上都有一对男女,周而复始地演出着相同的剧情,无限敷衍,遂成镜渊(mise en abyme)之效。故事中的一个简单的情节,凭借此镜渊,得以无限分裂衍生,令观者如入无穷深渊一般不能自拔,难辨虚实。换言之,此类“二心”的故事,“襄王有梦,神女无心”,本是司空见惯的桥段;经此镜渊之演绎,陌生感与神秘感陡增,引人浮想联翩:此刻所见的故事,还是原先的故事吗?这许多对男女,哪一对是真实?这无穷吞吐的世界,何处才是尽头?至此,我们所谈论的已不再是一则道德教化的寓言了。

这些可堪注目的新变,大概率要归功于吴均的巧思。这巧思并非无本之木。鲁迅先生尝引《观佛三昧海经》卷一诸天见菩萨一一白毛内现化菩萨一段,以证梵志吐壶之渊源(《中国小说史略》第五篇)。《观佛三昧海经》相传为东晋佛陀跋陀罗所译,近世以来学者颇疑其伪。根据学界最新研究进展,此经并非自胡梵底本转译,而是于西域(许是高昌)以汉文撰述。真伪问题姑且不谈,于禅观类文献中寻找此类思想之渊薮,可谓“虽不中,亦不远矣”。

新疆拜城克孜尔出土梵语佚名禅经成书年代不详,于隋唐之际风行龟兹国。经中所述念法观门,多奇诡相,与汉地所传可相印证。其一曰:“复次,行者先以念法,系意于心,见一女子出,琉璃所成,并壶若干,满中盛油,一一壶中出金刚座,座上出日轮,轮中出佛身……既开示生死轮回,诸佛证涅槃,一一隐入日轮,轮入金刚座,座入油壶,壶入念相(即琉璃女),念相复入行者脐中。”(XI.2.c; D. Schlingloff, Ein buddhistisches Yogalehrbuch, p.181)

所谓“念法”即以三宝(佛、法、僧)之一的佛陀教法为忆念对象的禅观。前引段落当属此禅观之第三阶段。于此阶段,诸相肇始于一女子,辗转往复,既出窍又入窍,以修行者的身体为发轫与归处。此例虽非镜渊,但就衍相模式而言,庶几近之。禅经与志怪小说最为显著的相通之处即为高度视觉化的语言,在此语言基础之上,一套控制读者所见所闻的技术被发展出来,在两个不同领域都取得了空前的成功。

回到之前的问题:“阳羡书生”是中国故事吗?诚然,类似的故事随处可见,但“阳羡书生”是独特的。而它之所以有如此独特的魅力,是因为吴均作了革命性的改编。其中所窥见的巧思与才情,迥迈千载星霜,媲美他国哲匠。在这个意义上,“阳羡书生”理所应当被视作中国故事。只是故事内外的“中国”,许是陈寅恪先生所勾勒的“滨海地域”之中国:舳舻相属,阡陌纵横,天师道众与胡僧杂处,“谈劫烬之灰飞,辨常星之夜落”(庾信:《哀江南赋》)。这当然不是完美的中国,或许从来都不曾有过。但俯仰之间,总有这一鳞半爪的真实,夹杂着远处的声音,带来片刻感动与省思。这是值得珍视的中国。

* 文中图片未注明来源均由作者提供

本文来自微信公众号:读书杂志 (ID:dushu_magazine),作者:陈瑞翾