本文来自微信公众号:触乐 (ID:chuappgame),作者:刘帆,原标题《走不出的网戒中心》,题图来自:视觉中国

只要在13号室被电击过,恐惧是无法清除的。

周齐是个有烙印的人。21岁他被父母送进网戒中心,4个月的“治疗”后,他的人生因为被恐惧缠上而截然不同。15年间,他的生活起起落落,网戒中心在数次传闻关闭的消息出来后真的关闭了,但对周齐的影响似乎无法清除。

总的来说,周齐是这样的,他现年36岁,“不修边幅,胡子很长”,孑然一身,刚离开父母所在的城市3个月,似乎再也不打算回去。他是温顺的人,也可以说是谨慎和缺乏信心,他不得罪任何人,过去是害怕有人会联合父母送他回到网戒中心,现在是因为惯性。他要开始新的生活,所以跟过去进行切割。他发出5年前写的在网戒中心的经历,他正在准备起诉杨永信,他找回了一些勇气。

这是周齐的15年,他与许多人缠斗,包括杨永信、父母和他自己。

逃离

周齐离开家乡的行李里有一台办公用的电脑、为了业务准备的几部手机和几件随手拿的杂物,除此之外,他想不出还有什么是一定要带走的。牙膏和衣服在网上买就好,比花力气带走便宜。被留在老家的是过去30多年的生活,他都看作是废墟,不必留恋。

他像是仓皇逃跑般离开,其实已经计划了很久。最早是2008年,在临沂四院,也是被称为“网戒中心”的地方,他跟着护士一起去收宿舍的床单,发现了整个中心唯一没人看守的通道。他仔细观察过。从13号室出来后,他就格外敏锐地找寻缝隙,那里没有杨永信、没有点评师、没有家长,也没有盟友——“盟友”就是被送进这里的“病人”。他抱着床单打开一间间宿舍门的时候找到了那个机会,但他没走。

之后还有许多谈不上成熟的计划,那时周齐已经出院回到家,在杨永信吧里看盟友的发言。里面讨论谁逃走了,谁又被抓回去了的帖子几乎各占一半。他佩服那些隔三岔五叫嚣着“杨永信我逃到山西了,你来抓我”的人,他说敢留大名的人一般是真的,他们胆子大,有手段。他总结了离家出走的几个步骤——拿到钱、换座城市隐姓埋名、打工养活自己。

每当父母提到要把他送回临沂,或者察觉父母情绪不对的时候,他就会用从网戒中心学来的那套办法应对,恭维、捏肩、洗脚。这些通常都会起效,但他仍会找机会在贴吧里逛一圈,看看盟友骂杨永信,再看看其他逃走的人如何生活,仅限于此。他连出县城的车费都没有。

过了几年,周齐有钱了,住在高档小区新买的房子里,一度开着豪车。父母还是那样,容易发火,容易抱怨,但已经不再提出要送他回网戒中心,他觉得忍一忍就过去了,也就不再想离开。“搬很多东西很麻烦的”,就这样又过了十多年。

2023年春节的争执看起来与过去的每一次没有不同。父亲的朋友请他吃饭,那是有很多人的场合,他以往不太参与,从网戒中心出来后,他就没什么社交,亲戚聚餐也不去,但对方执意要求他到场。

那时他生意赚不到钱,在父母的语言里,是一事无成的大龄“废物”。他知道这些话在熟人间流传过不止一遍,堂哥见到他就当不存在,其他人还要再加一两句长辈的忠告。他记得只有外婆碰到母亲骂他时说过,“一直说他会受不了的”。他有时会想,他们想要的孩子到底是什么样?他说不出来,他躺在床上冒冷汗,他觉得“他们永远也不会满意”。

后来,周齐把那次聚餐总结为“鸿门宴”,饭局开始没多久,父亲的朋友就指出他的过错,牵涉出上一段失败的相亲,女方对他不满,辗转几个人传达给他。周齐脸上挂不住,但已经习惯了顺从的姿态,尤其是在应激状态下不说脏话,不反驳。他埋着头吃完那顿饭,回到家,觉得自己必须离开。他认为,正是父母在其他人面前对待他的方式,造成人们对他的轻视。他生活在小地方,吃个饭都能碰到熟人,人们对一个人的印象是不会有变化的。

等到第二天,他给一位阿姨打电话,约她出来吃饭,这是两个人第一次面对面坐下谈话。谈话由周齐讲述15年前被父母送进网戒中心开始,到阿姨担保他离开也不会再让父母送他进去结束。

两人对谈话的内容都有不同程度的陌生感,周齐已经36岁,他21岁被送到临沂,之后15年里,他没在现实中对任何人说过这段经历。说出来是有耻感的。阿姨在周齐被送进网戒中心前听到过他父母的打算,但她不清楚4个月的时间究竟给周齐的人生带来了何种影响。印象中,周齐好像一直是现在寡言少语的样子,有时他母亲说他什么事都做不好,她觉得也没错。

亲戚忽然就都理解了周齐,他们一改过去对待他的态度,一位曾以为他脑袋有问题的兄长拉他吃饭,说很同情他。周齐觉得到了坦然面对过去的时候,他喝过几杯酒,对着席间的亲戚慨叹,“我现在还会做关于网戒中心的噩梦”。

他很快遭到来自父母的反击,“送你进去是对的”,他们列举了周齐过去种种无可救药的行为,叛逆、不听话、沉迷网络、“脑子迟早会出问题”。他们坚信是杨永信改造了周齐,他们才有了现在的儿子,虽然儿子依然有很多毛病,但还算乖顺。

“他们不会承认的,也不会发生变化。”周齐说。他想通了这些,就确定了离开的时间。他逃离的对象已经分不清是杨永信还是父母,网戒中心的长效机制让父母有足够多的机会再度送他回去,“再偏”的人每天都要被电击,他见过那种绝望。网戒中心在2018年底关闭,他不再有强烈的危机感,但为什么拖到现在逃离?他认为原因是自己的犹豫不决,他好像一直在等某个时刻,可以不顾一切的瞬间。不确定是彻底失望还是有了勇气,3个月前,他等到了。

治疗

周齐是被爷爷奶奶抚养长大的,父母在外地做生意,初中前,他们每年固定见面的时间只有春节和暑假,他会有相对长的时间和父母生活在一起。“可能当时生意顺利”——这是他后来总结的——父母会带他去动物园,那是值得期待的时光。中学以后,他和父母的关系逐渐生疏,可以列出的原因有很多,贪玩、学业、青春期,他偶尔会逃课去打游戏。周齐暑期不再去父母的城市,他们一年就见几次。仅剩的见面场景少了些温馨,多了指责和互不理解。

成年后,周齐开始和父母共同生活。那时他们关系已经不太好,三天两头吵架。很难区分这种场面和发生在其他家庭的矛盾有什么不同,在周齐看来,他们吵架的频率更高一些。不过,他已经可以赚钱,完全够一个人生活,他索性搬出去住。

搬出去那年他21岁,大专辍学,自己开了网店,淘宝店主在当时是小众职业,利润不错,只是多数人看不懂他在干什么,他盯着电脑的样子在父母眼中是不务正业。有亲戚告诉父母,周齐的状态和电视上说的网瘾症几乎一样。

杨永信编著的网瘾相关书籍(图片由“盟友”提供)

在一次激烈的争吵后,周齐终于搬出去了。他向父母隐瞒了住址,但在县城找到一个人不是难事,他被带了回家。明明快20年都没有生活在一起的人,非要绑在一起成天吵架,他弄不明白,还是照做了。

再次生活在一起,父母和孩子已经是陌生的样子。问题倏然而至,长大的孩子试图寻求自由,而此前缺席的父母断定,孩子似乎不可挽回地走向了堕落。这些问题最后都交给了杨永信裁定,在搬回家的第3个月,周齐被父母送进了临沂的网戒中心。

头几天,他用方言跟母亲说带他回家,母亲没有答应,也没有举报他。举报是会被电击的,他尝过那种痛。他并不感激母亲的不举报,父母是明知有电击才送他进来的。但他还是学会了表演出感激的样子。

网戒中心的日程中包括学习孝经,念书和实操并行,被改造的盟友给父母捏肩、捶背、洗脚。点评课则需要发挥更积极的孝行,周齐至今钦佩那些想哭就能哭出来的盟友,他们跪在父母脚边流的眼泪要用掉几包纸巾擦干。他不敢懈怠,装出痛哭的样子,只有这样才能表现出对过去的反省。

真实在当下是次要的,为了突出改造的效果,盟友们会编出各种耸人听闻的故事。有人说自己曾贩毒几百公斤,有人说叫了几千人帮自己打架,周齐说自己没日没夜地玩游戏。所有的夸大都是为了铺垫“永信模式”的成功和父母育儿的正确性,但对盟友而言,这只是为了免遭电击,“不投入一点不是要把人电得生不如死”。

入院一个月后,周齐成了班委,好处是减少了被电击的次数,他的身份转换为辅助点评师去电人。接待新人是班委的工作,通常的步骤是,他拿着文件给新人父母签字,再拿着签字的文件对新人说:“我们先进去做个检查,很快。”

走进13号室的人在电击床前总会醒悟,他们挣扎逃跑,班委上前控制,绑在电击床上还要固定肢体。周齐按住对方脑袋的时候手在发抖,他知道有多痛,被电一次的时间只有7秒,但点评师会断断续续地电到人绝望。

怎样才算绝望?当你正确回答了自己被送进来的原因,表达了对父母的歉意并承诺过后会跪在他们面前感谢自己被送进网戒中心后,你发现这些还不够,你仍会被电击,操作者告诉你,要电满一个小时。7秒的痛就可以忘掉做人的尊严,爱和恨全都消失,3600秒呢?

父母会在13号室门口等到一个痛哭下跪的孩子,他原本无法被管教,他们几乎要失去的孩子突然就成了另一副模样,他们也欣喜,也哭,感谢杨永信和网戒中心。他们不需要知道过程,其他人会提醒他们,如果你能把孩子教好,为什么还会送到这里?

4个月里,这种场面周齐见过七八十次。他知道那都不是真的。比起孝道,表演才是网戒中心教给盟友的第一课。有人中午还说痛改前非,下午就出逃了,不过结果总是被抓回来,接受加大电量的“治疗”。

班上有传言,每个人都要在出院前接受“再偏体验”,“再偏”的意思是“再次走偏”,“再偏体验”则是回家后父母不满意孩子表现再送回来的电击“治疗”,强度比首次入院更甚。恐慌蔓延开来,出于对电击的畏惧,周齐放弃过出逃的机会,他知道逃走的人中只有一个成功,他逃不掉的,还会丢了班委的身份。身为班委,他已经很久没做过电击了。

直到出院,“再偏体验”也没有实行,反倒是周齐的母亲主动要求,在离开前点评师对他进行一次巩固“治疗”。“她看到我做电击是兴奋的,巴不得我做了电击跪在她面前。”

杨永信的“幽灵”

出院后的两三年时间,周齐的生活几乎都一样。他起床吃过早饭就去上班,换了很多份工作,工作都是父母找的,有的在亲戚店里,有的则有亲戚照看。他做的工作多与体力相关,搬钢筋、做服务员。午饭是雇主提供,下班后回家吃饭,再是一套“孝亲”,给父母捏肩、捶背、洗脚,然后去睡觉。

他几乎没有钱,工资直接汇给父母,吃饭不需要钱,公交车费是仅有的几块钱。出院后的盟友不能碰钱,这是家长们的共识。“我要是有5000块钱我就跑了。”可是没有离开就得继续忍受,父母的一个电话就能将他送回临沂,只要不回去,眼下的生活就是满意的。

但周齐仍然再次被送回临沂。他找不出被送回去的具体事由,他猜,也许是母亲发火没有及时安慰,可他认为无论自己做得多好,父母都有不满意的地方。在网戒中心,母亲坚持再做一个疗程的治疗(4个月),父亲没同意,他们在旅馆住了一天就回家了。这一天穿插在两年多的日常中,就像一次劫后余生,也是一次警告,要更顺从,要更会识别情绪。

除了表演,周齐在网戒中心学到的还有察言观色,他称之为“打探消息”。他谨慎地待在父母身边,捕捉他们的情绪,“是不是又要把我送进去了”,他怀着这样的目的给他们剥橘子、按摩,试图抵消每隔几天就会提到的“送回网戒中心”的话题。

事情的好转来得比较突然。好像在周齐23岁时父母才意识到孩子需要融入社会。周齐在路上碰到过一次同学,他们以前曾经同时做电商,对方在他消失的时间里已经赚到不少钱。这次见面对他是有冲击的,看到父母态度松动,他壮着胆说,自己想要继续做电商,他承诺半年后赚到钱就给他们。

父母开始允许23岁的周齐自己找工作,不再要求他给自己洗脚,也可以花自己的工资,可以社交,但那时周齐身边已经没有亲近的朋友。父母跟周齐说,有一个女孩挺好,周齐就去追求,不管自己是否真心。

周齐的电商生意不错,父母看了他的账户余额,终于相信这是机遇,于是不再阻拦。生活似乎开始有转机,他恋爱了。

周齐没有信任的人,女友是唯一的依靠,现在36岁的他回望过去,3年彼此依赖的时光曾照亮过他。他想要和女友结婚,母亲不同意,她始终认为两人不合适。女友的缺点是父母在那段时间最常提及的话题,他们已经不常说起网戒中心的事了。

周齐分析,两人分手是因为他听进了父母的话,认为女友不好。他明知父母武断、强势,但还是下意识被灌输,他没有那么坚定。他也听出了言外之意——或许只是他的想象——如果忤逆父母,他说不定会被送回临沂。

后来他又有过几次恋情,但都不长。他无法和其他人培养出互相依赖的状态,他认为责任在自己。“女朋友和我交往几个月,连我的真名都不知道,是我自己不说的。”

周齐还是买了房,顺理成章地搬出去住。他尝试了许多利润丰厚的生意,也赚到了钱,买了一辆好车,花4万块买了一个吉利的手机号,花几千元请人吃饭,但他对过去闭口不谈。他捏造自己富二代的身份,为了回避那些对他的财富来路不明的质疑,他不是真的自己,也没有真的朋友。

他的助手利用支付平台的漏洞转走公司的钱,他跟父母抱怨,那是他们都知根知底的人,父母不提对方不好,只是说他办事不周全。他没有报警,他觉得自己在社交关系里永远是弱势。“要跟每个人好,否则他们联合起来搞我怎么办?”他指的是被送到网戒中心,“就算没有了这个地方,父母要是说我脑子有问题,精神病院也可以送进去。”

他有许多假设,都是以重回网戒中心为结果。他的不安来源于任何细小的观察。比如他弄不清父母和助手的关系,他常看到他们在一起谈笑风生,在转钱事件发生后也照旧。这让他不敢得罪任何人。

只要在13号室被电击过,恐惧是无法清除的。

人生重启

2018年,周齐在网上发了一条在网戒中心的自述,得到了1300万次阅读。有人同情他的遭遇,有人留言说“胡说八道的文章会受到法律的严惩”。那年他30岁,离开网戒中心10年,网戒中心当时尚未关停。家委会的人在网上攻击爆料人,成群地出现在评论和私信中。他们猜测周齐的身份,根据他透露的信息锁定了另一个人。家委会说,这是一个混混,他不会改好的。他们说,知道他在哪儿,可以直接开车去抓他回网戒中心。

周齐说,差一点,他们就去抓了。

周齐以“为了有尊严的活着”为名在微博上发帖

这一年,周齐的爷爷过世,他亲眼看见“一个活生生的人变成一把灰”。那是真正养育他的人。生命消逝带来的疼痛混合着与父母争执的愤怒,使他写下网戒中心的经历,许多细节清晰得像是昨日,却是10年间他第一次书写和陈述。

有人质问周齐关于网戒中心的细节:“怎么证明你没有说谎?”戴牙套电击,晕倒了吸氧再电,他很想知道这样的经历该怎么证明。最后他退出了讨论,他害怕杨永信会派人来抓自己,这有过先例——出院盟友的QQ群被发现,其中几个人被抓了回去。

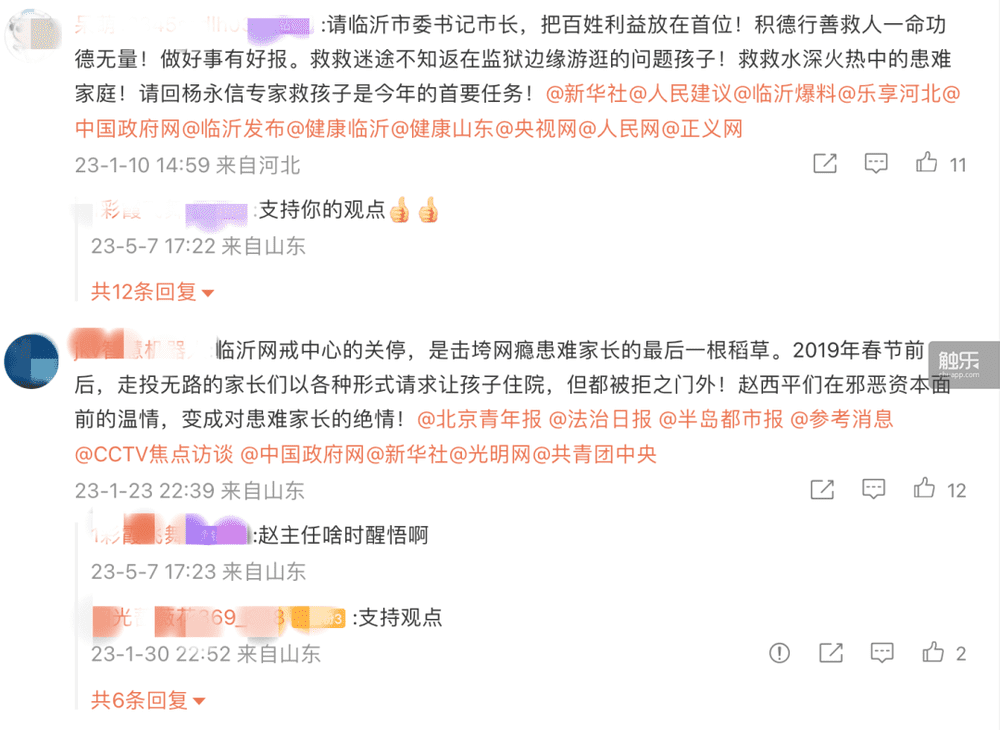

家委会的家长们仍在呼吁重开网戒中心

在采访中,周齐反复提到“被抓回网戒中心”。他说,杨永信可能会定位到手机位置,家委会的人会开着面包车把他五花大绑带回临沂。他觉得杨永信目前只是蛰伏在暗处伺机待发,而自己可能已经被杨永信盯上。“杨永信不怎么恨的人,他都这么电击,像我这样的后果不是很严重?”在网上爆料后,周齐在一个旅馆的1楼住了段时间,他说,如果真有壮汉来抓他,他能随时跳窗逃跑,他自己家在17楼,跳下去人就没了。

2023年,厌烦了与父母重复无解的争执后,周齐离开了家乡,他重发了5年前的文章,在网上留言说“寻找网戒中心的兄弟姐妹,起诉杨永信”。此时,网戒中心已经关停了5年。周齐已经在新城市里住了3个月,他形容现在的自己“一个中年人,不修边幅,胡子很长”。生意不好有几年了,他有很多时间回想过去。5年前,网友告诉他,他的父母的性格有问题,他听进去了,他不是没意识到这一点,网戒中心里学孝经,他从没学进心里,但父母一直对他说,他的命是他们给的,他听了总觉得亏欠他们。

父亲曾对他说,你意志力强,不会自杀的,活着,我们就还是你的父母。他一直顺从,生意好的时候,父母给了不少建议,最后亏了,他也不能说什么。父亲被蒙蔽,接手了一家负债的企业,需要还债的时候,周齐被迫承担了一部分。他觉得好笑,那么明显的骗局,还往里钻,但他没有提醒,“不会听的”。

如果没有网戒中心会怎么样?他想过,他会反抗父母,生活会更好,他做电商时是淘宝的黄金时代,他会结婚有孩子……总之比现在好。送他进网戒中心的父母,他有怨,但提到恨,他说,“他们毕竟是父母”。所以他离开了,“不能再被父母的情绪影响”。

生活在新的城市似乎跟过去没有不同,他的工作在家里就可以做,吃饭靠点外卖,不怎么出门,但他有了很多能量。他重新活跃在5年前的账号上,他接受媒体采访,约了盟友6月见面。看到豫章书院的案子有了结果,他觉得自己也可以试试。他不想只得到一个道歉,那弥补不了什么,他需要赔偿,被电击之痛缠着的15年无法找回。

不过,这个念头常常在变化,他愿意舍弃赔偿,如果杨永信被判无期徒刑,或者“找来一台DX-IIA,让我给杨永信实施电击,如果1小时他承认不了自己有网瘾,我愿意坐牢”。DX-IIA是一种电休克治疗仪,因缺乏安全性而被认定为非法仪器,它曾一度被网戒中心使用。

有传言说杨永信已经瘫痪,周齐说自己不会相信的,“他一定还活得很好”。没有什么原因,他只是认为被人簇拥、高高在上的杨永信不应该这样倒下,逻辑太简单了。周齐猜想,杨永信肯定是看到豫章书院的事才把自己编得惨点,他不能相信,杨永信还没接受惩罚就先被击垮。

周齐试着去报过案。报案时,民警告诉他,临沂的案子只能在当地报警,而他觉得“不可能去临沂,怕都怕死”。他得想别的办法。豫章书院的志愿者联系到他,跟他说,一定要坚持下去,有结果的,可没人能跟他保证什么,要花上多久的时间——杨永信一定会被惩罚吗?但他愿意相信事情会走向光明,他说,“未来的路都要跟杨永信有关”。不过,他没想好具体的计划,“先把警报上”。

过去害怕被认出来,周齐在网上发帖时模糊了许多信息,现在他甚至做好了出庭作证的准备。他开始担忧自己的身材,这几年胖了不少,他想应该先减肥。另一个变化是,周齐不再对家委会的威胁表现出软弱,他们整齐划一的评论,以及在临沂市政府账号下哀求重开网戒中心的意志都无法再吓倒他。周齐愤愤地在账号上晒出家长们的留言,他相信这是杨永信唆使的,躲在几百家长背后出谋划策,但那只是虚张声势。“没有电击,哪个小孩能听你的。”他对杨永信喊话。

周齐不再逃避,在他决定离开故乡时,他就不一样了。即便他仍无法在现实中吐露一切,但现在他可以向网友倾诉,人们同情他,也理解他,他不再孤单。他获得了很多力量,终于可以向过去挥拳。

(文中周齐为化名。)

本文来自微信公众号:触乐 (ID:chuappgame),作者:刘帆