本文来自微信公众号:格致论道讲坛(ID:SELFtalks),作者:庞伟(景观设计师),图片:作者提供,原文标题:《我们建造了这个“不种一棵植物”的公园,没到半年,它就已经长成这样…… | 庞伟》,题图来源:作者提供

大家好,我是庞伟。今天我们在广东,这里是中国难得的热带。大家知道有个很重要的地理的标志就是北回归线,北回归线以北是温带,往南就是我们热带。

在热带的这种环境下,我们景观设计应该呈现出一个什么样的面貌呢?我在这里伫立于大地上写诗已经有20多年了,景观设计就是大地的诗歌。这些年也不断地有困惑、有疑虑、有挣扎、有挑战。

今天我要讲的是一个公园,我们一块儿来分享在这个公园中我们面临的课题。

植物:土地意志的流露和赞美

我原来是学建筑的,现在的职业是景观设计师。我觉得生命的状态,和我一向在景观里面所讲的多元的状态应该是一致的。也就是说,生命应该是一种多姿多彩、百花齐放、多物种博弈竞争的状态。人的生命如此,大自然也应该如此。

在这场疫情到来之前,我们在深圳接手了一件挺重要的事情。中国好多城市都热衷于办运动会,比如奥运会、亚运会、大运会等等。深圳作为中国改革开放后一个特别著名的城市,做了一件我觉得不亚于运动会的挺有意思的事,就是它承办了一届国际植物学大会。

大家对运动会是绝对不陌生了,但植物学大会可能听起来会很陌生。其实植物多重要啊,地球上所有的动物,都仰仗一个伟大的事物,那就是太阳。但是太阳的能量并不能由动物包括人类直接所获取,要通过一个了不起的媒介,那就是植物。植物通过光合作用转化能量,才使我们动物也能得到太阳这种伟大的普照。

我们吃植物、用植物,千百年来,我们的文明跟植物生生相惜。但到现在为止,人跟植物的关系完全理清楚了吗?没有,理不断剪还乱。一方面我们受惠于植物,另一方面我们跟植物的关系,跟整个自然的关系,我们仍然在思考,仍然是一个未尽的课题。

植物学大会在深圳举行,深圳市委市政府非常重视,他们也承诺为这场大会做一个纪念公园,这个公园就交给我们做了。

拿到这个项目之后,我们觉得这其实是比较有制约的一件事,因为我们一谈到“纪念”,通常是十分端庄的、十分严肃的,伴随的设计语言往往是中轴线、往往是名人,往往是纪念碑、纪念堂、纪念雕塑。纪念这件事实际上是非常难做的,用年轻人的话来说,都是特别端着的。

我本人也特别不适合做纪念类的主题。我想想我这一生,好好的西装都没有穿过几次,你让我做这种特别端着的事儿其实是有点局促的——我能做好吗?

但是好在深圳当时给我们团队一个提示,说可以用创新的语言来做这件事,这就让我找到了一条生路——能不能创新地理解“纪念”这件事。

我觉得市面上的好多设计课题之所以没有做好,有一个很大的问题就是没有真话要说。就好像两个人坐在那儿谈恋爱,你肚子里没话对她说,就支支吾吾说不出来了。但是如果你真的对她充满了爱意,其实心中会有无数的话想给她说。我觉得好的设计状态就是这样的一个状态,你有无数的话想说。

那么,对这个课题我们有话要说吗?我其实有。

你看现场是一个特别贫瘠的状态,也没有微地形的变化,现场更没什么植物,就是这样一个长不好的草坪,因为它原本是建筑垃圾的掩埋场。

我有什么话说呢?如果以植物学大会的公园作为题材,我就想到我们现在的状态。中国有无数的公园,深圳也标榜自己现在有上千个公园,要做“公园之城”。

公园已经很多了,但是大大小小的公园里,每一棵植物其实都是我们人的意志,人的愿望在任何一个园子里面都占了上风。那么自然的愿望呢?公园里面吹来一颗种子,长出一株野草,园丁就把它当作野草铲除了。

我有一个很崇拜的先哲,但知道他的人实际上并不多。这个人叫利奥波德,他是美国著名的生态学家和环境保护主义的先驱。我们今天讲生态文明,其实很多生态文明的基本原理和思想是由他做了重要的贡献。

利奥波德质疑这种不完整的人类挑选,认为那些没有商业价值、被忽视、被排除的大地社会成员,往往是土地系统完善功能的基础。他提示我们,有时候看不入法眼的、卑微的这些植物,可能往往是我们大地上一个重要的成员。

风景园林界还有一个词叫“观赏植物”。实际上这个词也颇多疑点,什么植物是“不观赏植物”呢?有哪个植物可以被观赏,又或者不可以被观赏的呢?梅兰松竹可以被观赏,狗尾巴草就不可以被观赏?不是这样的。

我们再看看物种的多元问题。中国本身的木本植物其实是特别繁盛的,资料显示有8000多种,实际上应该是上万种之多,乔木也有2000多种。但是城市绿化用的品种,据统计是非常少的,一般才200-400种。在中小城市里面的品种就更少,通常见到的行道树品种也就十来种。

实际上,人类这种不断地使用自己嗜好品种的倾向,对物种的多元化、对生态的繁盛都是一个威胁,是不利的。就像我们的方言保护、个性保护一样,当所有的语言都趋同、思维都趋同的时候,它对我们人类的持续发展的繁荣是不利的。

我们还有一个倾向,习惯于用植物来做一种城市美化的道具。现在城市里除了硬质地面之外,绿化用地其实并不是特别多的,但还有很多绿地是假绿地,因为可能下面是停车库,上面只有薄薄的一层土,做一些草坪,并不是真正接地的,更没有“接地气”那种生态的植物状态。

我们好不容易种了一块绿地,到底是更重视它的生态功能,还是它的装饰功能?很多时候,人们更热衷的是五颜六色,紫色的、金色的,把它当成一种调色盘、一种装饰。

这是利奥波德说的话,植物不应该作为装饰,甚至遮盖、否定。应该成为什么呢?应该成为土地意志的流露和赞美。

这就是我在碰到一个公园的时候特别想说的话。实际上,景观呈现的往往是我们内心思想的一种投影、一种流露。所以说观念在前。当我内心有了一些观念,有了利奥波德,有了对现状的一些质疑,在拿到这块土地的时候,我们想做什么似乎就有眉目了。

“思想的闪电”

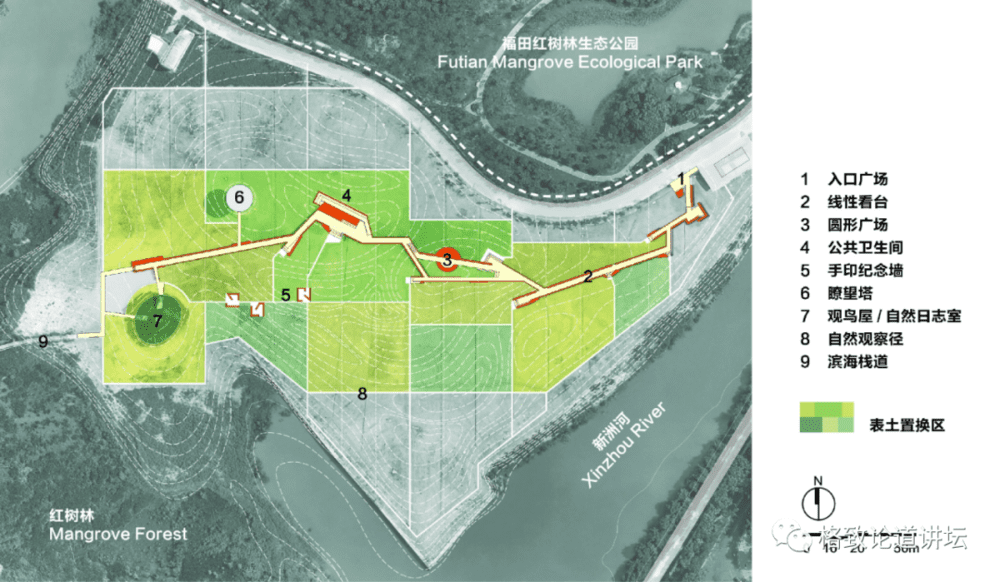

最后呈现的就是现在看到的这个图,我将其描述为“思想的闪电”。图中这么瘦瘦的一条,其实是一个观察径。

我记得当时我们的甲方问我,图里绿色的是什么植物?

我回答他说,那不是什么植物。

他又说,那浅绿色是什么植物呢?

我回答他说,也不是什么植物。

他又问,那是什么?

我说都是土,从深圳各个有代表性的地方移来的土。

他说,那植物呢?

我说不种植物。大家就陷入沉默了。

本来找我们土人景观,是因为我们在生态上面有造诣,适合去做一些植物学大会纪念公园需要的跟植物相关的话题,结果我们说不种植物。他说那怎么办?我告诉他,我说人不种,但是风种、鸟种、昆虫种。

于是我们就拿出了一个中国唯一的不种一棵植物的公园方案。所谓“不种一棵植物”,是指既不种树,也不种草,也不种花。

然后大家就拿不准了,说怎么办呢?你们这样提出了一个这样的建议,站不站得住?最后就找专家研讨。

在很多专家反对的情况下,其中有一位专家,深圳的南兆旭先生,他挺身而出支持这个方案。他甚至很慷慨地说,他是在中国最早做城市自然志的,做深圳自然笔记、植物志、动物志,他甚至愿意把书名送给我们,做成深圳的自然笔记公园。

在众专家争执不下的情况下,我们就把这件事情的决策权交给了植物学大会筹委会负责人。他说我们人类对植物的运用,包括植物治癌症、做橡胶……林林总总,一直没有停下的脚步。但是跟这种哲学的人类跟植物关系的思考,也是很重要的。

他说:我看土人这个方案其实是抓住了这点。他虽然不觉得每个公园都应该这样做,但是深圳有一个这样的公园,他觉得是可以的,是应该的。

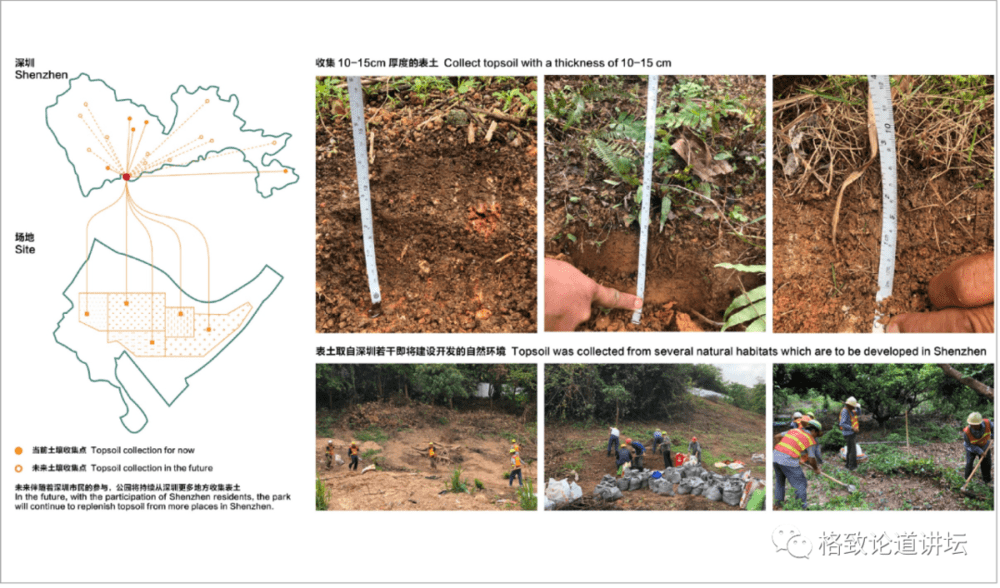

最后,我们把这个公园真的就做出来了。我们从深圳各地去取土。“土”这个事我要多说一句,细说起来,土分土壤和一般意义的土。土壤十分珍贵,一般一块30~50厘米的土壤,要3000~2万年的时间才能形成。我们说的土壤是带有机成分的,是由那些植物、昆虫共同作用的结果。即使一块薄薄的1厘米厚的表土,也要400年的时间。

现在好多发达国家在提倡土壤保护,施工的时候要把表面的表土移到一边保护起来,种植物的时候重新移回来。但我们现在的施工显然没有这么精致,很多时候把土壤就浪费了,而我们现在就是把一些表土迁了过来。

生长中的公园

这里面有个很大的观念变化。当一个项目落成的时候,往往也是它最精彩的时候。但是我们这个公园落成的时候,大家看到的是最荒凉的时候,也是最凄惨的时候。

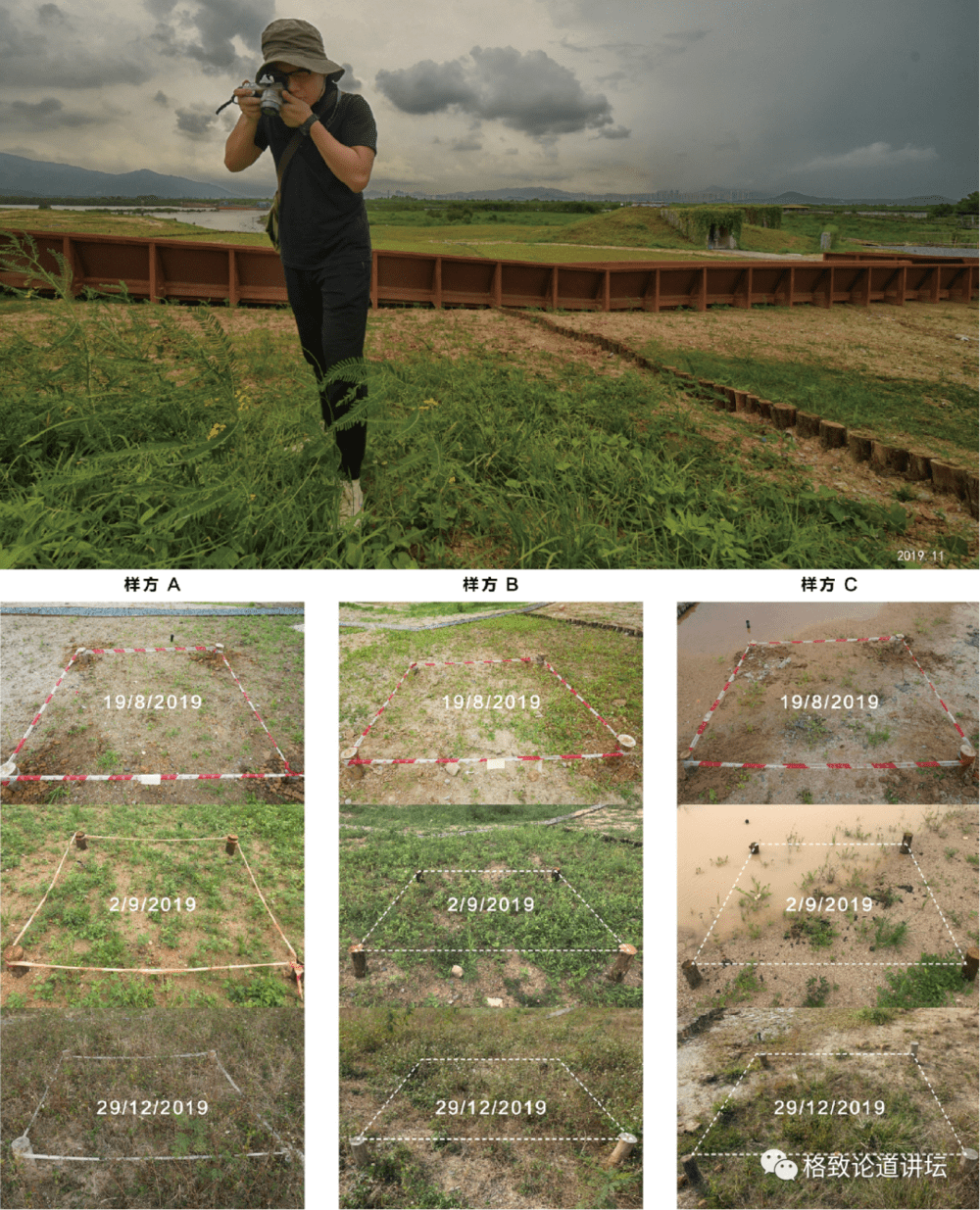

你们看,这里是深圳,不是中国的西部,锈铁围起来的是观察径,然后那些土放在这儿。这样一个荒凉的画面,正是公园落成的时候。

但是我们跟其他公园不一样的是,这个公园每天都在生长,每天都在变化。时间是这个公园的一个主角,自然是公园更大的主角。

你看,公园已经开始长植物了。这里最大的构筑实际就是一个生态厕所,是藏在地表下面的,是一个观察径的主要的节点。

再看,这是公园刚落成一个月。

没到半年,就已经长成这样,郁郁葱葱。

我想起一个朋友跟我说的笑话,说有一次劳动的时候大家回去了,忘了把铁锹带回去,结果几天之后回去,发现铁锹变成树了。这就是我们岭南的生态状态,就是这么一种雨水丰沛、阳光灿烂、大自然的万事万物都茁壮成长的这么一片热土。

图片展示的是我们的设计师在现场观察植物的后续的生长,每天都不一样,然后我们就记录下这个变化。

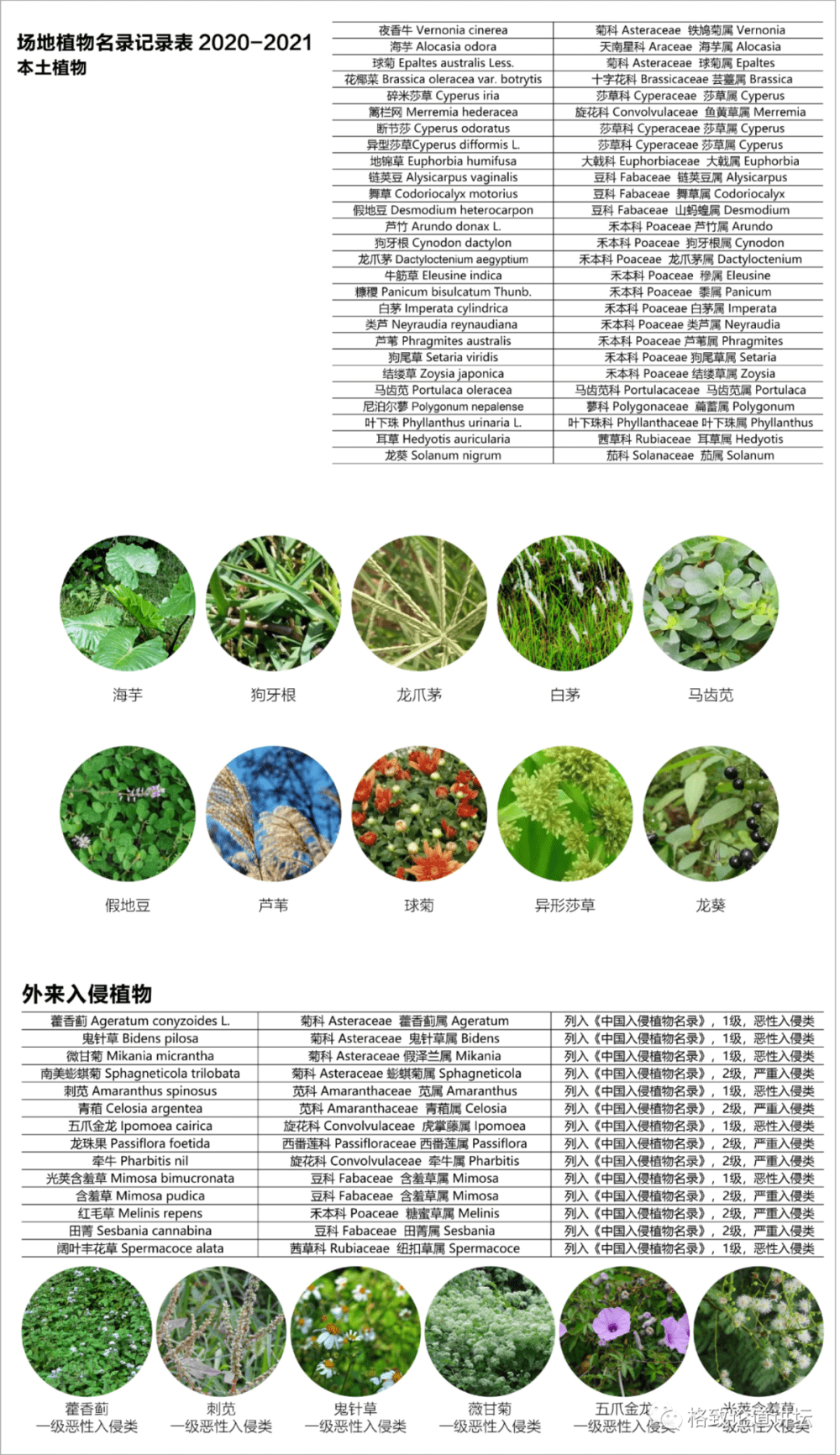

有很多外来入侵品种在现场,甚至包括一些恶性的外来入侵品种。但是同时也有很多种本地植物在顽强地跟它们博弈。

这是疫情过后两年,也就是2022年5月的时候,红树林基金会的志愿者给我们讲述的状态。

我们把这两年本土植物的状态做了一个表。其实你看,有这么多的本土植物在现场都长得挺好的。外来入侵品种的情况也挺热闹的,真的是有点春秋战国的味道,百家齐放、百家争鸣。不过有一些还蛮严峻的情况,比如说臭名昭著的薇甘菊也在其中。

有一句话叫“来了就是深圳人”,这个话挺有意思的。人类就在一种不断地迁徙、不断地变化的物种。所以说,一个地方单纯只有本土物种肯定是不现实的,我们都是在物种大交换之中不断地发展。

其实我们岭南也是,不管是客家人、还是潮州人、还是广府人,都是“外来物种”跟“本地物种”的一个不断交换、融合的结果。这一小块土地上发生的事情,其实跟我们千百年来发生的事情是同构的。

然后可喜的是,我们甚至还在现场通过红外观察发现了国家一级重点保护动物小灵猫,多可贵啊。现场还有各种各样的昆虫、浮游藻类、浮游动物,已经形成了一个有趣的生态系统。

这个公园用很大的勇气做出来了,同时深圳还出台了一个“2121计划”。“2121计划”的核心是用100年的时间,持续地为公益组织、科学爱好者、青少年提供观察没有人的意志干扰的这块土地,看看它的植物状态、动物状态。这是一个非常有意思的事情。

对于恶性外来入侵品种,他们做了个活动叫“打绿怪”,辨认场地的恶性外来入侵品种并铲除之,相当于打了一个折扣,就不完全是人毫不干预的了。

最后,我想致敬刚刚去世的华裔人文地理学家段义孚先生,这段时间网上有很多纪念他的文字。其实我除了利奥波德,再一个深受其人学说影响的就是段义孚先生。

段先生有一本很重要的书叫《逃避主义》,他说我们为什么要建房子?为什么我们要建城市?实际上我们就是在逃避自然。自然是我们的家,是我们的母体,但是它充满了虎豹豺狼,充满了长虫猛兽,自然很多东西对我们是不利的。

所以,我们对孩子们片面地讲热爱大自然是不对的,大自然有它非常温馨可贵的一面,也有它十分可怕的一面。我们对自然的态度应该是,当我们的城市里面充满了过分人工,过分不自然的公园的时候,希望能有一个像我刚才所描述的、相对自然的公园。

我们今天对自然的态度爱恨交加,一方面要永远记住我们是自然之子,同时也要记住,我们是从自然逃出来的,自然的有些因素我们是要回避、警惕的。

本文来自微信公众号:格致论道讲坛(ID:SELFtalks),作者:庞伟