大家好,我是来自北京大学的张昕,今天来分享一些关于原生家庭的内容。

原生家庭是大家反复提起的话题,尤其是一些重大社会事件发生之后,这时候记者会给我发一些采访,他们就会问:“老师,你觉得这个人做出这样的事情是原生家庭造成的吗?”但在很多时候,我并没有办法很明确地告诉他,原生家庭究竟有没有对这个人造成影响。

为什么这么说呢?其实原生家庭本身就是一个引起广泛争议的概念。有人会说原生家庭都是胡说八道,千万不要相信这套理论。也会有人说原生家庭确确实实是有道理的。那真相到底怎样呢?

环境和基因,谁决定着命运

首先必须要承认,原生家庭这个概念在心理学中是客观存在的,它的英文是the family of origins。并且在很多心理学的研究中也会看到原生家庭的影子,尤其是在家庭治疗领域。大家可以画个重点,一会儿会考。

原生家庭对于一个人的影响是有迹可循的,比如弗洛伊德在他的研究中提到了,一个人会出现心理问题,很大程度上和他的幼年经历(childhood experience)有关系。同时我自己在做发展心理学研究的时候,也发现了一些有内化问题或者外化问题的孩子。他们往往有着很多原生家庭问题,包括父母的长期缺位或者处于虐待性的家庭环境中。这些都是有迹可循的,原生家庭确确实实可能会给人带来一定的伤害。

但是我反对的一个论调是原生家庭宿命论,也就是认为一切问题都是原生家庭导致的。不知道大家平时上网有没有关注过“豆瓣”上的“父母皆祸害小组”,我关注过一段时间,这里面很多的观点就类似于原生家庭宿命论。在他们看来,现在的自卑就是因为以前父母对自己有过多的控制,工作上的不顺也是从小成长的环境所导致的。我必须强调的一点,这个“锅”不能完完全全推给原生家庭。

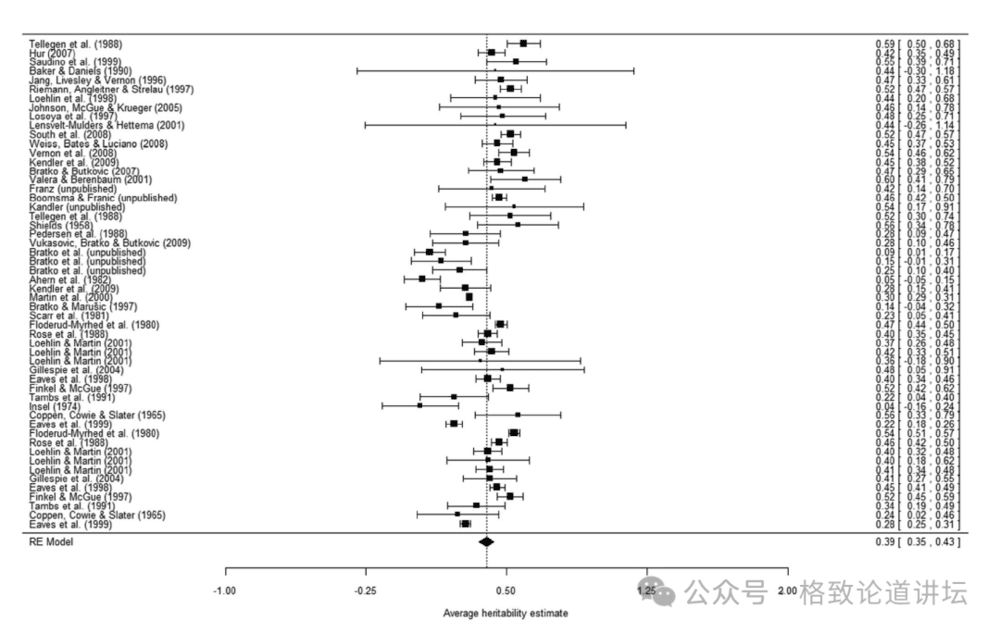

很多心理学研究都证明了,除了环境,一个人的基因也会对行为产生影响。其中最典型的是双生子的研究。在心理学特别在发展心理学当中,双生子的研究是一种流行的研究范式。研究者会找一批同卵双生子,从而保证他们有相同的遗传物质。这些同卵双生子一批是生长在同一个环境当中,是一起被抚养长大的;另一批则生长在不同的环境当中,通常是被不同的家庭领养。通过探讨这两组同卵双生子行为的相同和差异,就能进而区分出环境的影响有多大、基因的影响有多大。

▲2015年元分析总结

▲2015年元分析总结

图片展示的数据来源于2015年《心理学公报》(PsychologicalBulletin)的一篇元分析研究。所谓的元分析,就是把同一个话题下所有类似的研究汇总起来,看这些研究的共同点。结果他们发现,基因对于一个人的人格影响占到了40%,而剩下的60%就是环境在起作用。

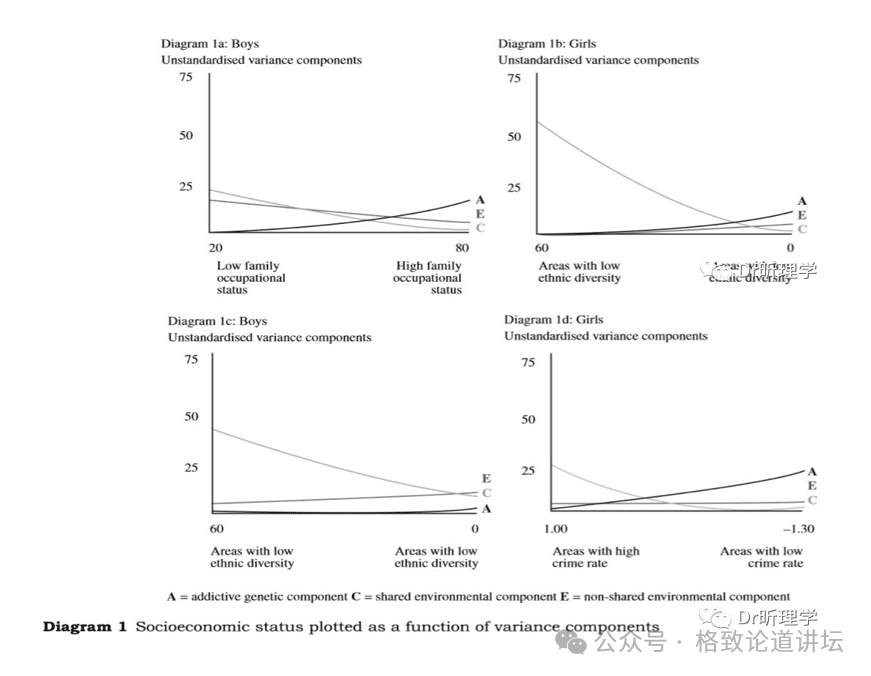

另外还有一个来自瑞典的双生子的研究。这个研究不是研究基因对人格的影响,而是基因和环境对人暴力行为的影响。我们通常说:“龙生龙,凤生凤,老鼠的孩子会打洞”,暴力行为是不是跟他父母的基因有关?还是因为其实他处于一种不利的环境当中 ?

从图上可以清晰地看出结论,并没有某一个因素能够解释全部的变异。既有环境的因素,又有基因的因素。甚至一个更大的环境是社会环境,这个人来自于一个什么样的街区,是高社会经济地位(SES)的街区,还是低社会经济地位的街区?这些都可能会影响到这个人的暴力行为。所以还是刚刚那句话,不能把所有因素都归因到原生家庭,也一定是有基因因素影响的。

原生家庭也可以成为动力

其实有的时候,我特别能够理解一些受到过原生家庭伤害的人,他们对于原生家庭的那种怨恨。还记得我说的圈住要考的重点吗?原生家庭之所以在心理咨询的领域特别流行,是因为它确确实实能够帮助到人。

为什么这么说?我们每一个人都会面临很多的失败,对于这种失败,不外乎有两种解释:一种是我这个人本身有问题,另外一个解释是这个问题都是别人的,是环境的问题。

举个例子来说吧,假设我今天演讲没有讲得特别好,这个时候有一个人跟我说:“没关系,你就是这样的,你就是讲不好。”而另外一个人说:“没关系,因为我知道你是最后一个讲。其实这是主办方的问题,他们把你放在最后一个,你肯定很紧张。而且前面的人讲得太精彩了,你光顾着听了,没有办法集中地做预演。”

你看,哪个安慰人的效果更好?肯定是第二个。所有做得好的事都是我的功劳,做得不好的事都是别人的错。这是原生家庭流行的一个原因,它可以帮我们保护自尊,尤其针对那些已经出现了心理问题的人。

但是,我不认为原生家庭是“躺平”的理由。分享一个阿德勒的例子,他是著名的心理学家,提出了个体心理学的流派。并不是所有的原生家庭带给人的都是伤害,阿德勒就是一个特别明显的例子,我觉得他的故事特别励志。阿德勒在家里是中间生的孩子,既不是头生子,也不是最后一个孩子。阿德勒的很多理论都是基于自己创伤的经历。

他提出,一个家庭当中,头生子的地位是最高的,就像一个王国里的王子,一定是王国的继承人。而最后一个孩子,因为是最小的,所以也受到更多关注。中间那个孩子则是“姥姥不疼,舅舅不爱”,很可能会被家长忽视,恰巧他自己就是那样一个孩子。

而且阿德勒从小就体弱多病,在5岁的时候得了肺炎。在他那个年代,肺炎算是挺严重的病,如果治不好死亡率是很高的。他病了非常长的时间,他的父母甚至一度都想放弃治疗,但他奇迹般的恢复了。这种恢复带给他的是:第一,他觉得父母对他的关注不够;第二,他落下了病根,身体很弱,所以他会感受到来自家庭的特别强的自卑感。

如果按照原生家庭宿命论来说,这种自卑感可能让他一蹶不振了。恰恰相反,阿德勒是一个励志的榜样,他把自卑当成追求卓越的动力,提出了自我超越的理论。他有一本书叫《自卑与超越》,大家有兴趣的可以看一看,讲的就是他的心路历程。

另外一个是我们身边的例子。我自己也做自媒体,会看到有很多的读者在公众号后台讨论他的原生家庭,以及他自己是如何走出原生家庭困境的。

图中是一位妻子的来信,从中可以看出,丈夫的原生家庭确实影响到了他在夫妻关系当中的一些行为。

但是这并不是无药可救的。我们通过沟通,发现丈夫其实是可以改变的,并且提供了解决方案。而且丈夫的回信也明确表示他意识到了这个问题,也愿意做出改变。

所以这就是我想说的观点,我们不应该只盯住原生家庭的伤口,而否认愈合的可能。从阿德勒的例子也好,从读者的例子也好,都可以看到它可以成为一个人成长的动力,绝不是“躺平”的理由。

脱离家庭后的再次成长

从发展心理学的角度来说,我也不是很认同原生家庭。因为“发展”这个概念,并不是从0岁到18岁成年就结束了,发展是具有连续性的。我们现在经常说自己的学科是“毕生发展心理学”,你的一生都会有各种各样心理上的发展。也就是说18岁不是发展的终点,而是一个新的起点。

不是终点,是新的起点。这其实在很多关于过去的、童年的不良环境以及未来的成年之后的韧性研究中体现得特别明显。

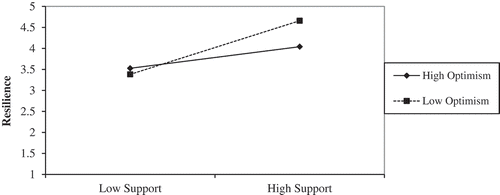

我在这里只举一个例子,这个例子是来自2017年的《网络家庭交流》(Journal of Family Communication)期刊上发表的一个关于成年人韧性的研究。这个研究中招募的研究者,都是自我报告说自己童年期处于不良家庭环境中的。

测量了这些人在成年之后,比方说在夫妻关系中的互相支持以及自己的乐观特质。结果发现,如果有一个比较有支持性的夫妻关系,对于个体韧性的养成是非常有帮助的。你愿意和自己的妻子或丈夫有一个良性的沟通,并且他也愿意给你反馈,在这种关系中可以帮助你达到再次的成长。而如果这个支持系统不好,那肯定是更不利的。

那怎么能够达到韧性上的成长,或者说怎么才能摆脱来自原生家庭的伤害呢?这里有来自于我自己最关注的一个群体——老年群体的智慧。

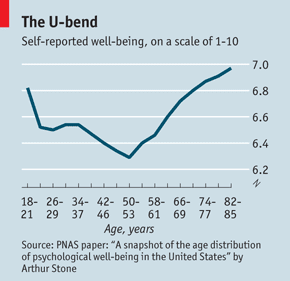

▲年龄和幸福感的关系

在很多人看来,老年群体都是走下坡路的,随着年龄的增加,身体健康水平不行了,认知也不行了,甚至有些老年人可能会有健忘的问题。但是从主观幸福感的研究当中,我们发现了一个相反的趋势。虽然老年人的各个机能在走下坡路,但是他们的主观幸福感是在上升的。最悲催的群体反而是中年群体,他们的生活幸福感是最低的。

在老年心理学中,有一个理论是社会情绪选择理论,这个理论就讲到了为什么老年人的幸福感会提高,其实是因为他更能够做一些主动的情绪调节:能够把自己的注意力从原来那些消极的方面,比如说今天又忘了做什么事、膝盖又疼了、走不动道了,转移到那些让他感觉到积极的方面。比如今天又碰到一个老朋友,我们聊了很多过去的事;今天孙子又给我打电话了,我很开心。他不再执着于那些让他感觉到消极的事情上,这个智慧也可以放到原生家庭带来的困扰中。

一个很好的建议是,千万不要让原生家庭束缚了你个人成长的路径,试着去和原生家庭和解。而这个和解,可以是单方面的和解。因为我知道,有很多的朋友在受到原生家庭的伤害之后,想等来的就是一句父母的对不起。但是一直等不来,于是就不跟原生家庭和解。

我一位朋友的做法特别好,她的母亲也是特别强势、特别控制的一个人。每次跟母亲有了冲突,挂完电话之后,她会自己跟自己或者对着已经挂了的电话,说一句:“没事儿,我原谅你了”。你看,不用等到父母对自己说对不起,咱们可以先说一个“我原谅你”,就能走出泥潭,把生活焦点放在让你更加积极的方面。

所以还是那句话,原生家庭的伤害确确实实是存在的,但是并非无可挽回。伴随着一个人阅历的增长,经济和人格的独立,只要你有这个意愿,其实是可能逐步地走出不良环境对你的影响的。

我想分享一个我特别喜欢的电视剧《生活大爆炸》中佩妮(Penny)对莱纳德(Leonard)说过的一句话:“我知道你有儿时阴影”,看过电视剧的都知道莱纳德和他母亲之间有很多冲突,但是彭妮会劝他说:“有的时候你需要长大,然后忘记它”。

让原生家庭不再成为伤口

我相信能愿意来听我讲原生家庭的观众,可能都对原生家庭这个话题抱有很大的兴趣,而这个兴趣有的时候不要走向另外一个极端。这个极端是什么?我很多朋友也会问我:“我今天吼孩子了,会不会给孩子造成心理上的阴影?”或者“我孩子3岁,但是我马上要去外地出差两个月,中间的亲子分离会不会对孩子造成一定的影响?”

我一般会回答他们,能问出这句话,能想到原生家庭对孩子影响的,大概率不会对孩子造成什么实质性的影响。即使有影响,那一定不是你今天吼孩子引发的,也不是你跟孩子分离两个月引发的,是其他类似事件的积累所导致的。

我们做过一个关于离婚的调查,我发现一个特别有趣的现象就是高考以后有一个离婚的小高潮。那些家长们说,高考对孩子很重要,不想因为父母离婚而影响孩子高考。但是我认为完全没有必要,如果真的夫妻感情不好,孩子是能看出来的。它会体现在家庭氛围的方方面面,绝对不只是因为离婚这件事对孩子产生影响,所以早离可能会更好一点。

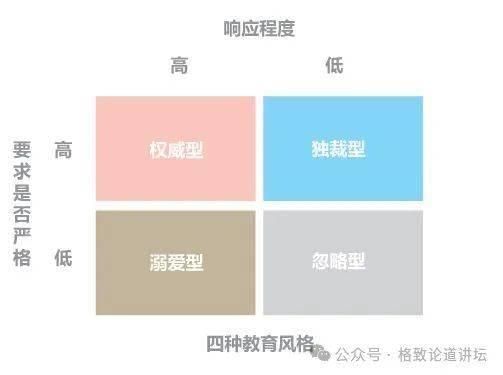

最后在这里,我还想最后送给各位在座的家长几句话。第一句话就是关于如何培养一个孩子。其实从心理学的研究中,已经发现过度控制不是非常好的教养方式。而更好的一种教养方式是什么呢?可能是和孩子成为朋友,做权威式的家长而不是专制型的家长。所谓权威型的家长,并不是要求大家不闻不问,而是说你对孩子可以有很高的要求,但是更重要的是你应该对孩子有所反馈,对他的要求有所回应,和孩子共同成长。

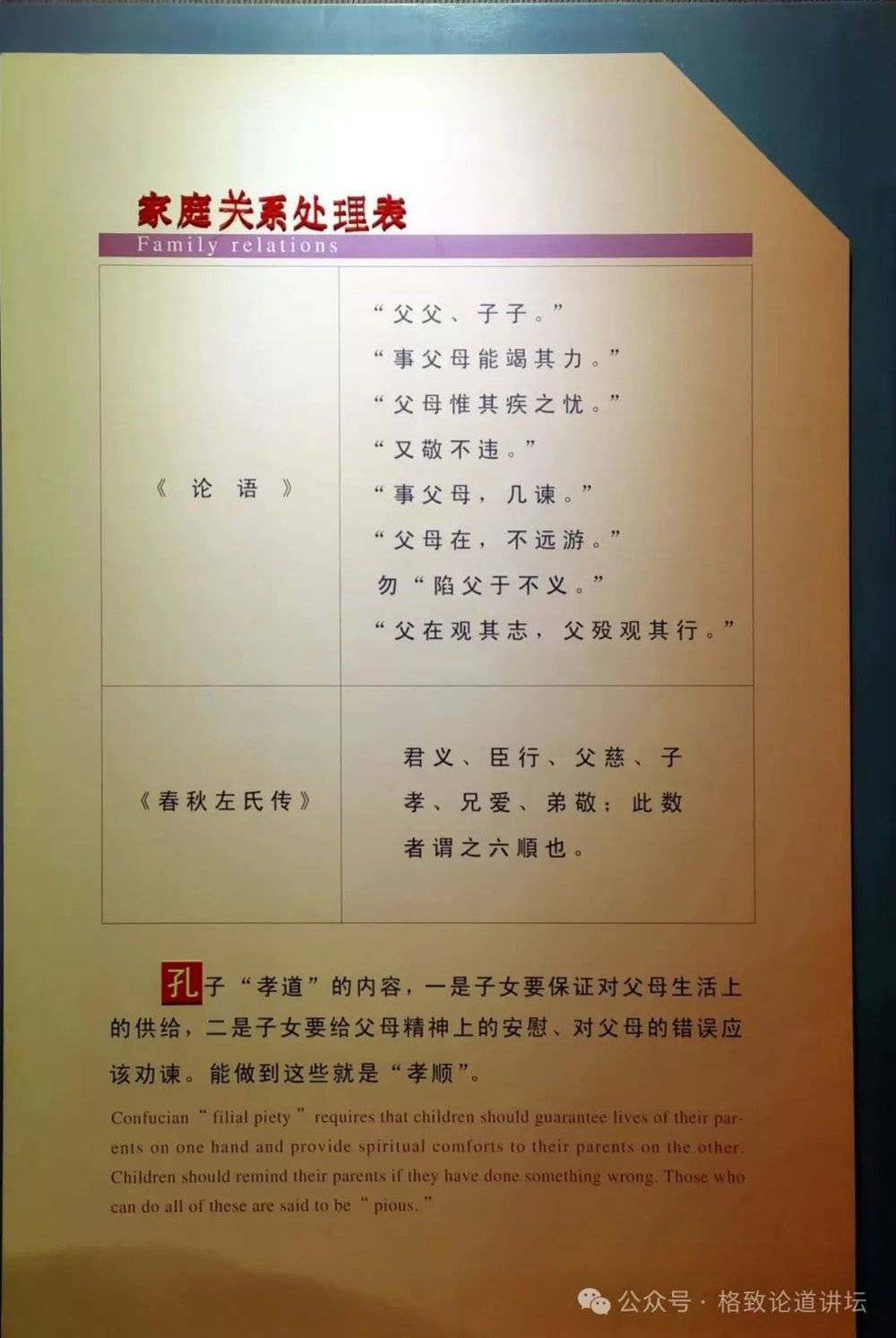

第二个是我觉得更重要的一点,为什么原生家庭会让一个人觉得窒息呢?很多时候包括和别的朋友聊天的时候,他们会讲自己的父母会有一些情感上的绑架,总是说“你不孝顺我”。

中国人特别强调孝道,那为了说清楚孝道的问题,我去了一趟国子监。国子监里面把孔子对于孝的定义翻出来了。这个“孝”是不是和我们通常理解的孝不太一样?这是二元的孝,指的是并不是一味地要求子女必须服从家长,而子女也同样有劝诫家长的义务。这样才是一个更好的孝道,或者说是更经典的孝道的表达。所以从古至今,孝道都不是等于服从。

在我结束之前,我想问一问在座的小朋友,你们对自己的父母有什么样的期望?你觉得什么样的爸妈是最好的?我分享一个我自己的例子,我问我的孩子“我什么时候最好”,他说“你不在家的时候最好”。我一位朋友前两天正好去参加家长会,老师给家长看了他们写的作文。作文要求把家长比喻成动物,好多孩子写的都是“我的妈妈是个母老虎”。

从这一点就可以看出来,其实很多时候,孩子对家长是有要求的。但是家长能不能把孩子的要求听进去,可能是我们需要反思的,也是真正能够让原生家庭不再成为伤口,不再成为一个人“躺平”借口的契机。

本文经中国科学院公众号:格致论道讲坛(ID:SELFtalks)授权刊登,格致论道是中国科学院全力推出的科学文化演讲,由中国科学院计算机网络信息中心和中国科学院网络安全与信息化办公室主办,中国科普博览(中国科学院科普云平台)提供技术支持。作者:张昕(北京大学心理与认知科学学院副教授)