但说起另外一些事,很多人就能够感同身受了。

比如,前阵子,一位在长三角创业的东北老哥就点赞当地营商环境狠狠火了一把,还上了央视新闻。

说的是这位老铁在江苏无锡开饭馆,装修时因为电容量不够用,天然气管道又暂未接通,厨房开不了火,眼见又要耽误开业,就去当地部门反映了情况。

按照自己在老家以往的经验,老哥认为只能回去等消息,等解决遥遥无期。

没想到负责人当场就告诉他“10分钟给你答复”,随即联系社区,出解决方案外加报销改装费用,相当于只跑了一次,然后老哥的餐馆就正常开业了。

除了无锡给东北老哥当场解决问题的市场服务外,还有让老百姓办手续明确“只跑一次”的公共服务宗旨,或者杭州市民违章被交警拦下后,先给一张满意度调查表的柔性执法,还有率先组织企业出海抢订单,都充分展现了一个的地方治理水准。

无数网友想起自己跑政府部门的麻烦事,羡慕别人家的营商环境,由此开始反思南北文化差异、人性曲直.......但极少有人把这个东北老哥的感受与看似高高在上的党和国家机构改革进程联系在一起。

也有其他地方网友表示不服,全国很多地方,去政府办事跑一次就就行了,为什么江浙沪那么出名呢?

过去的江浙沪,在鲁迅笔下,那可是孔乙己的故乡、赵老爷的地盘,是观察针砭中国社会人群问题的鲜活取材地。历史也上终结倭寇的戚家军,群殴阉党走狗的民间义士,地方风气彪悍得很。

中国其他地区的问题,也曾经广泛肆虐于包邮区,甚至因为经济率先发展的原因,在浙江暴露得更早、更明显。

2002年,新华每日电讯文章《“腐败怪圈”如何破解》就说,从90年代到2000年初,浙江经济越发展,“落马”干部就越多,成了怪圈。

很多县市乡镇处级科级干部,财权膨胀,动动手就能左右千万上亿规模的资金,却没有相应的制衡机制,腐败问题急剧蔓延。比如,一个当时温岭市(县级)里财政局的副科长就敢把1.89亿预算外资金轻易划入当地黑社会性质犯罪团伙账户,导致上亿资金无法收回。

中国人民大学国家发展与战略研究院副院长、经济学院教授聂辉华曾整理1999年至2007年的各省贪污立案数,发现福建、贵州、浙江位居前三。

这里有强化打贪反腐的原因,也反映了问题的严重性。

而普通老百姓对于这种金钱诱惑下的腐败,感受到的就是公共服务的庸官、懒政与恶吏。

2004年,浙江省委积极抓反腐工作的同时,就进行了一次大范围的“庸官”治理行动。不到一年时间,高达2390名公务员因为工作时间上网聊天、炒股、玩游戏,或者擅离职守、办事拖沓、吃卡拿要、态度蛮横等等被群众监督举报而受到处分甚至辞退。

从被官媒学者点名,到全国舆论有口皆碑,近二十年发生了什么呢?

只要翻翻包邮区往届当家人的名单,你就会明白,很多正在或者即将在全国发生的变革早在N年前就埋下了伏笔。

01

十八大以来,全国范围内进行了一系列重大反腐工作,成绩有目共睹。

但光打贪反腐是不够的。

《人民日报》曾发文说,“贪官猛如虎,庸官害如狼”。

庸官懒政造成的社会危害,丝毫不亚于贪官。因为对于社会运行而言,贪官是暴露脓疮恶疾,庸官懒政却是无时无刻侵蚀一个社会与政府发展活力的慢性毒药,导致危机隐患不断积累酿成不可挽回的损失。

所以当年“十八大”就同时提出“权力清单”的概念。

浙江是第一个响应的。

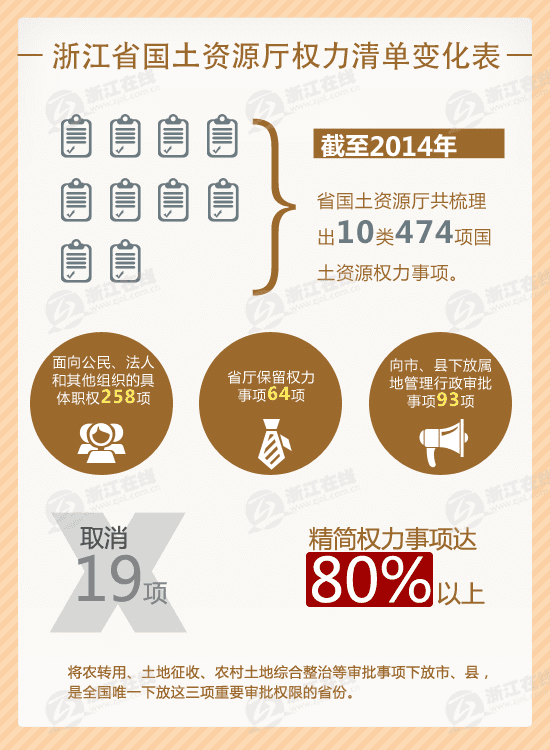

2012年3月7日,原富阳市(今杭州富阳区)在其政务网上晒出浙江省首份县级权力清单。其原始行政权力从2008年的7800多项削减到4825项,常用行政权力从2500多项削减到1574项,每一项有严格的法律依据。

这是一场对权力本身的动刀,期间少不了或明或暗的阻力与斗争。

比如,审批制度改革错综复杂,无论你要求减30%还是70%,部门拿出来的往往是次要的审批事项。即便命令削减的,也会通过备案制、承诺制等多种形式给顶了回来。

这是权力啊,谁愿意甘心放弃呢。

按照当时浙江省省长的说法,“几轮下来,审批事项削减的数字很漂亮,但企业和基层基本没感觉。”

任何权力都天然地拥有自我繁殖和扩张的倾向,想方设法扩大范围增加触手,是官僚体系滋生蔓延的主要原因。

于是,浙江省把各部门错综复杂的行政权力细分为15类(行政许可、非行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政给付、行政裁决、行政确认、行政调解、行政复议、行政奖励、财政专项资金分配监管、年检、备案、其他等等),要求一一梳理,摆在明面上,有就有,没有就没有,不留一点模糊增殖的空间。

此外,在权力清单基础上,浙江还推出了企业投资项目负面清单、财政专项资金管理清单、政府部门责任清单,以及全国第一个政务网,多方面下手,限制地方政府对社会经济的过度干预以及懒政不作为。

启动半年后,浙江省级部门权力清单行政权力从1.2333万项压缩到4236项,削减幅度达三分之二,直接行使的权力则限制在1973项。这一个个数字背后,是数不清的利益圈子被打碎,很多动辄审批上亿的资金权力都被收回了。

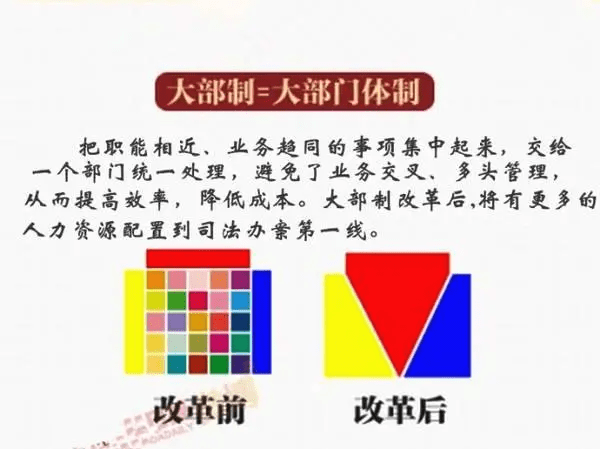

权力少了,但不能不干事,而且还要高效的办事,于是就有了地方层面的“大部制改革”。

所谓大部制,就是把那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中,由一个部门统一管理,避免机构重叠,职能不清、部门林立、令出多门,约束权力增殖、提高行政效率,降低行政成本。

与此对应的是小部制,指部门管辖范围小、机构数量大、专业分工细、职能交叉重、相互扯皮多,审批环节多.....是机构低效臃肿官僚化的主要特征。

大部制改革原本是2008年从中央开始的,为的是精兵简政,改变整个体制文山会海的臃肿低效。

但地方不改,或者变相抵制,本质问题就并没有解决。

比如,十八大后,中央新组建的国家食品药品监督管理总局,但地方“小部制”,实际很难按部委模式操作,人看起来多,但各顾各的,真正干事的“人不够”。为了落实政策,中央的大部制又不得不迁就地方的“小部制”。

怎么办呢?

政务服务的供给端改不动,那就要换个思路。

2016年,浙江站在需求端,也就是整个公共服务系统的用户——也就是老百姓办事的角度出发,提出了“最多跑一次”的改革,通过“一窗受理、集成服务、一次办结”倒逼各自为战、拖沓浪费的“小部制”进行部门间的协调、整理、合作。

而部门内部,也更多考虑一线办事人员的视角,同样进行“最多跑一次”的改革,由内而外,自我革命,从内部解决老百姓头疼的行政低效问题。

随着“最多跑一次”在2018年第一次写入政府工作报告,浙江经验向全国推广,从“权力清单”、“老百姓需求出发”,最终建立起全国“条”“块”协调的“大部制”政府机制。

世人只看到其长三角民营经济一次次抓住时机,一直跑在经济最前沿,却忽略掉了背后,是面对最尖锐的发展矛盾,一次次刀刃朝内,才能彻底摆脱官僚化的旋涡。

今天,老百姓所能感受到的办事效率、人本服务是水面之上,水面之下,是一个地区长期制度改革与吏治水平的高低。

而江浙沪能成为今天的包邮区,靠的不是一时灵光乍现,而是与社会生产力阶段性发展需求、与权力利益结构分配紧密匹配相关的长期制度机构改革。

02

由于历史原因,浙江本地“抱团护犊子”情节非常强,有时是改革的推力,有时候也会是巨大的阻力。

革命时代,由于敌强我弱,中央对各级进行纵向领导,各级机关按照专业分别向上级负责,安全高效,但各个地方层级不太好协调统一指挥。

其中最特殊的,就是在江浙沪,特别是浙江坚持游击作战的地方干部。

浙江是中国共产党诞生地,却也是国民党大本营,红军长征北上的时候,红十三军就在是这里被绞杀,形势非常恶劣,连浙江省委都撤销了,但还有一部分人依旧在这里坚持游击作战,却失去了与中央直接联系。

1942年之后,抗日形势逆转、革命走向全国,延安开始“精兵简政”,以新的双重领导制取代此前的纵向领导。

上级指示由此前的下达到对口部门,改成下达到县、区的委员会,由这些委员会下达到相应部门,形成了从中央到地方高效积极的运转机制,才有了后来解放全中国的酣畅淋漓。

而浙江这批游击队,先是成为新四军的一部分,又遭遇皖南事变,再次被孤立在敌后,成了边缘的存在,组织人事也相对独立封闭,也方便敌后斗争。

终于等到了解放战争,浙江游击队武装遂主动出击明争暗斗,想方设法夺去地方政权,最终配合南下的渡江部队完成了相对平稳的浙江解放,却也形成了浙江地方干部与北方南下干部的“彼此区别”。

这种历史渊源就使得浙江本地干部更加重视与基层的关系。

建国后,苏联大规模援建,在计划经济模式下,中央统一调配资源,不同机械工业部垂直主导各个领域,一竿子插到基层,迅速在以东北为主的北方地区完整建立了重工业体系。

为此,需要牺牲地方局部利益满足全局基础需求,比如,河南要负责粮食,而浙江要防着台海,在工业化上都不是优先级.....

再加上文革的激烈斗争,导致“上面没人”的浙江地方干部在文革结束后,也更加愿意站在基层的角度发动群众,保护本地脆弱的经济利益,获取最广泛的支持。

比如,1982年,浙江省要追查温州乐清八个率先搞民营经济的大户,号称“八大王”,乐清当地干部就与省里工作组吵了起来。省里说乐清搞资本主义,县委居然反驳省工作组,说你们教条主义,这在讲究组织纪律的中国非常罕见,没有深厚的革命历史渊源,不可能形成这种氛围。

结果,整个乐清县委班子除了一个县委副书记,一锅全部被“调整”了,外加107名地方干部被解职。没想到,这个仅存的县委副书记居然因为没有维护地方利益,被抱团排挤出去,90年代才返回温州。

乐清“八大王”事件的同一年,后来被国家评为“改革先锋”的时任义乌县委书记谢高华毅然决然为生活重压下挑担子做小买卖的农村妇女承担“投机倒把”的政策风险,拍板放开义乌小商品市场,才有了义乌小商品的奇迹。

可见浙江本地干部“护犊子”不是单一偶然现象,而是群体常态化行为,想方设法为私营经济发展撑腰打伞,甚至跑在了中央政策的前面,才有了江浙地区乡镇企业、民营经济的率先崛起。

随着改革开放推进,中央部门也进行改革,原本垂直管理不同专业领域的“条条”放松了,主要是八大机械工业部纷纷改成不同部门与国有企业,地方“块”的积极性不断释放,走上了“摸石头过河”的模式。

有什么新的政策,先让少数地方搞特区,试试水,效果不错其他地方就考察参照,因地制宜全面推广,不行就算了。这也需要激发地方特别是基层政府的积极性,从而充分发挥招商引资的功能,实现各地GDP的快速增长。

于是,地方发展就出现了分化,不同治理的风格带来了分化的经济效果。

其中,受国家政策与整体布局约束影响大,担负全国工业能源、钢铁、机械等等基本需求的东北地区在八仙过海中处处掣肘,再加上前三十年奉献一辈子的老职工们需要照顾,利益格局固化,往往跟不上改革开放的节奏,制度弊病逐步积累为老工业区的问题。

而原本因为东南战备,工业发展滞后,国企规模小,特别是人多地少吃不饱饭,地方干部还格外抱团的江浙地区,反而轻装上阵,在招商引资的积极性上跑在了全国以及其他条件类似的沿海地区前面。

类似的边缘化地区,本地干部擅长搞活地方经济的例子还有很多。

比如与浙江形影不离的江苏,苏北华中根据地经济就弱,而游击队干部影响大的苏南就活跃;福建省在1949年后也是由南下入闽干部主导政坛,而福建相对最发达的地区就是1949年前闽中游击队活跃的泉州地区。

河北省民营经济相对最发达的唐山地区,正是1949年前冀东游击队的活动区域,然而后者在1949年后的河北政坛却远离政治核心。

地方抱团搞经济的现象不是单一因素导致的,比如,经济发达地区在解放前往往也是国民党势力更强的地方,党组织本来就薄弱,所以出现了边缘干部抱团的现象,值得进一步研究,但这里就不展开了。

总之,这种“护犊子”现象在改革之初既有活跃经济的好处,也带来了长期的隐患。

中央大幅放开地方政府的经济权限,而基层政府又与私营经济走得过近,一开始的确有利制度松动、私营经济的活跃,但改开二十年后,随着私营经济原始积累的完成,反而模糊了球员与裁判的界限,模糊淡化了监管职责,埋下了危机的隐患。

比如温州。

乐清在“八大王”事件后,继续做小生意,攒了钱就搞抬会(一种民间高利息集资组织),从老百姓到地方干部都卷了进去。在那个纸币最大10元的年代,一个资金盘可以滚到上亿,最后资金链断裂,引发社会性打砸抢烧,闹出人命才结束。

回顾浙江的过去发现,上面管多了往往就活力不足,管少了就给你乱来。

“一放就乱,一管就死”,这个问题根源有个专门的词语——条块矛盾。

03

自古以来,中央与地方的权力关系演变,左右了中国社会的历史进程。

我国国土面积广,地理上的差异性极大,带来了地区间、人群间完全迥异的人文经济面貌,与不一致的社会发展条件与目标。

所谓皇权不下县,或者,山高皇帝远,又或者,普天之下莫非王土,讲的其实是中央与地方统一对矛盾的正反面。

其中包含了多层次统一对立的诉求。

有专业与统筹的关系,整体与局部的关系,立足长远与照顾现实的关系,节约中央行政成本与提高地方行政效率的关系,保证上级政策权威与维系地方政治团结的关系......

条块关系处理不好,国家发展就左右为难,而不同时期的社会经济任务需求,对一个国家在“条块之间”布局的机构体制提出了不同的要求,要求与时俱进的机构改革。

面对体制内的沉疴旧疾、面对体制外的时代变革,古代封建王朝的中央往往受制于面临着巨大的行政成本,而地方官府不敢越雷池半步。朝廷与地方你看看我,我看看你,不敢向利益开刀,也不想割自己的肉,彼此动弹不得,坐视整个国家臃肿腐化、死气沉沉,一步步走上王朝更替的循环旧路。

如果说新中国之新,与旧制度之旧,最大的区别之一,除了静态的制度设计,更重要是在每次时代变革的时候,一次次自我动刀的魄力。

1956年,全面学习苏联模式的第一个五年计划接近尾声,毛主席就说:

“地方同志对中央集权太多不满意,他们是块块、你们是条条。你们无数条条往下灌,而且规格不一,也不通知他们。他们的要求你们也不批准,约束了他们。”

这一年,毛泽东发表《论十大关系》,开始主张对地方管理放权。

因为苏联模式虽然迅速带来了完备的工业体系,但遏制了地方搞建设的能动性、积极性,助长了官僚主义的滋生。

日后苏联因为体制固化而解体的悲剧隐患被中国人敏锐察觉到了。

此时,随着集装箱体系的建立和普及,以美国主导的全球分工供应链,凭借着资源的跨国、跨洋、跨洲的资源、市场、技术、劳动力配置,对苏联靠周边几个盟国互通有无的资源模式形成了降维打击。

对于夹在美苏两大阵营之间的中国而言,面对全球化进程与地方迫切发展经济的需求,巨大的国际压力下,财力有限的中央政府,只能给地方进行政策支持,比如各地经济特区的审批,又或者与地方进行分税制改革谈判,虽然重塑了中央财政权威也确立了宏观调控的方针,但实际上是鼓励各个地方利用土地收入八仙过海,既当球员又当裁判,深度介入市场机制,招商引资积极性拉满,才能三十年走完人家一百年的道路......

后果是,出现了一系列围绕土地财政这个“地方印钞机”衍生出的高房价、贫富差、低生育、产能过剩、社保福利机制滞后、地方保护主义等等社会经济产业现象与问题。

其中,从制造业到房地产再到金融业,包邮区是经济走在前面,问题也暴露在前面。

长年研究温州经济的学者、浙江大学经济学院教授史晋川在2004年就预见曾经的浙商典范——“温州模式”将在25—30年后消失。

他认为,温州模式的最大问题是,基于地缘、血缘、亲缘的人格化交易方式导致温州商圈比较封闭,公共权力和私营经济之间可能已经织成了一张“不可触摸的网”,阻碍着(外部)投资者的进入。

果然,2011年,温州企业互保联保危机爆发了,大批实体企业倒闭老板跑路,牵连一连串失信,蔓延全浙江,江南皮革厂老板黄鹤和他小姨子就是其中之一,最终损失高达1600亿的金融危机,由央妈收拾残局。

一路走过来的教训是,“条”与“块”之间不能偏废,中央、地方、老百姓在经济发展中的角色与作用必须协调起来。

多年后,浙江省的机构改革走出的新的模式化,不再局限于“条”与“块”之间对立,而是从权力本身直接下刀,直指官僚体制要害,梳理的是政府与老百姓之间如何从制度层面实现“为人民服务”的核心问题。

从反腐、治庸,到权力清单、电子政务、只跑一次再到配合中央完成一轮轮的大部制改革,包邮区的机构改革一次次成为全国范围内机构改革大戏的预演。

04

2023年,新一届政府第一把火烧向机构改革,用意非常深远。

首先,这次改革重点关注的是近几年频繁暴露问题、牵动国内外大事的领域,主要是金融、科技、数据三大方面,新组建5 个中央机构,加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的中央集中统一领导,是2018年国家机构大部制改革的Pro版本。

而2018年的大部制改革,是在31个省份因地制宜,一方面对标中央政府,一方面“自选动作”,逐级推进大部制改革基础上完成的,是此前三十年、共七轮机构改革中,调整幅度最大与触及利益最深刻的一次。

同时期开始的,还有全中国两千多个县的精兵简政与“大部制”。

有人说,这是又一次中央层面的集权。对也不对。

对,是因为改革的目的,的确是地方对标中央,实现全国的统筹,是过去几十年地方各自为战的粗放发展模式的终结。

不对,是因为没有看到中央垂直向下“条条”的统筹能力强化后,地方统揽“块”的部分并不是被削弱,行政效率与公共服务能力反而更强了,社会与市场更加公平透明了。

一连串机构改革下来,在打贪反腐的基础上,官僚化的土壤被清理,“一放就乱一管就死”的循环被遏制,全国统一大市场、新型举国体制等等一系列关乎全局利益格局、关乎基层发展活力的机制才能有效运行。

从东北老哥的点赞,到组团抢订单,再到全国公共服务,持续十几年的的机构改革今天正在每一个人身边润物细无声,却也预示当今时代的变化发展形势的非常剧烈,很多事情不能在耽误了。

因为此前一次次说“狼来了”的第四次工业革命,似乎真的来了。

比尔盖茨前两天说说,他这辈子就见过两件真正震撼的事,一个是三十年前的图形操作界面,另一个则是刚刚震撼全球的chatgpt,核心是AI大模型。

但后者明显比前者给人类带来的的冲击要大好几个量级。

然而,AI要用到的是具备大规模并行计算能力的GPU芯片,这方面基本上英伟达全球基本独一档,国产厂商目前还只能说勇气可嘉。

而美国在去年八月,也就是远远早于Chatgpt爆火时,就先一步对华封锁了最先进的7纳米工艺 的A100与4纳米工艺的H100两款英伟达芯片。

什么概念呢?百度此前突击研发文心一言的时候,基本把之前买的所有A100芯片都集中了起来给文心一言研发部门,其他AI部门想用都没有。

更先进的H100大概连买都没不到。

百度算是国内做ai最早最大的企业,尚且如此,其他企业就更难说了。

买不到,就只能自制,现实却是我们连14纳米的工艺都被卡着。

长而广的半导体产业产业链中,还有大量卡脖子的领域,我们既缺乏硬件基础,也没有足够繁荣的软件生态,甚至连基础科研的环境都不够健康,想要独立掌握一整条产业链难度实在太高。

其实,美国也不能靠一己之力进行垄断,所以拉拢日本、韩国以及中国台湾地区组成四方联盟来解决,然后可以对华横加制裁。

《中科院院刊》所说,如今美国已经拧熄了灯塔,我们进入了“黑暗森林”。

难道中国科技的未来就这么被卡死了吗?我想并不是的。

被卡死的,只是过去靠一拥而上,靠买设备买人才建厂房的复制赶超式发展模式。

今天,科技进步与社会发展、与国家命运深度结合,成了一个系统性全局性的大问题,牵一发动全身,特别是芯片这种涉及亿万人的产业,要真正驱动起来,不是一两个专业领域大牛厉害就能完成的,需要一场从国家到地方,从各个“条条”到每个“块块”,再具体到每一个中国人,都参与其中的彻底改革。

一旦涉及地方利益就很难排除各方干扰。

比如,当年28nm光刻机项目本来国家准备华为领衔,据说是因为某两个一线城市之间的产业竞争而凭空出现波折,实在是非常可惜。

很多未知都需要答案,不但要靠今天各行各业依旧在卷的骨干支柱,还有未来就要承担重任的各位来回答。

又到了一个新技术革命突变的档口,谁也不知道,作为基础技术的AI爆发后,下一步会带来什么样的突变。

沮丧、犹豫就会败北,自负、冒进也会白给。

虽然很不幸,我们在关键领域依旧被卡着脖子,但幸运的是,在社会基本制度层面,为了从来没有服输的中国人能顺利进入人类文明下一个世代,那种源自历史深处、透入权力骨髓、刀尖利益剜肉的改革,依旧在继续,甚至可以说才刚刚开始......