本文来自微信公众号:RUC新闻坊 (ID:rendaxinwenxi),创作团队:林珂莹、吴洁、周泓杰、杜天舒、杨语之、苗睿、杨楚楚、童祎航(人大新闻系),题图来自:《马男波杰克》

最近上映的电影《保你平安》中有一句令人印象深刻的台词:“当你张嘴说一个女人是小姐的时候,不管她是不是,她都已经是了。”

从谣言诞生的那一刻起,无端的标签似乎就已经被牢牢贴在被造谣者身上,恶意随后沿着痕迹纷至沓来。而在网络的匿名空间中,造谣和辱骂的行径难以被追溯,受害者遭受的攻击往往更加肆无忌惮。

网暴受害者希望能够自证清白,摆脱标签,让生活恢复到原本的平静。但在网络暴力中,受害者的“自证”行为是否真的有效?在自证之外,我们还能做些什么?

面对网暴,“自证”不易

“夜店舞女也有硕士文凭?”

——盗用郑灵华录取通知书的帖子下的评论

“她要的目的达到了。”

——郑灵华“将起诉网暴者”视频下的评论

“怎么不起诉我了,因为理亏是吧,还是顾忌我是杭州本地人,不敢刚正面了?”

——郑灵华个人社交媒体平台的评论

这些刺耳的声音,是因“粉色头发”而被网暴的女孩郑灵华生前所经历的。从开始遭受谣言和辱骂到离开人世,195天里,郑灵华一条一条回复那些对她的恶评:“您好,我是当事人郑灵华,请问您认为是什么目的,请直接和我对话。”“您好,我是当事人郑灵华,如果你认为我不是好女孩,请直接和我对话。”

在网络暴力中的自证,主要是指网暴受害者为了回应施暴者的质疑,采取的多种证明自己清白的行动,例如:回复施暴者评论、回应施暴者的要求、公开个人信息、出示证明等等。这里所指的自证行为,并未涉及到法律程序上的起诉。

在诸多网暴事件中,受害者被要求自证:身份、学历、动机、能力、性取向……甚至是不存在的事情。对于网络暴力的受害者来说,自证为什么是困难的?自证真的有效吗?

证明一件事情没有发生是艰难的。受害者无法为子虚乌有之事提供证据,但这份不得已而为之的沉默却常常成为施暴者确证自己观点的理由——“当事人沉默,就代表事件为真”,从而引发对受害者新一轮的声讨。在逻辑学上,这其实是“诉诸无知”的谬误,诉诸无知的论证的重要特征是转移了证明责任,是“有责任证明论点的人把证明责任推卸给他人的错误。”[1]

《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条指出:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”[2]虽然舆论空间中的质疑提出者与法律上的“当事人”并不等同,但我们可以从法条中发现公共说理的一般原则,即“谁主张,谁举证”,举证责任不应该由网络暴力的受害者来承担。但在现实中,大多数网络谣言和暴力都并无附带证据,施暴者们仅仅基于情绪和偏见给出道德指责。

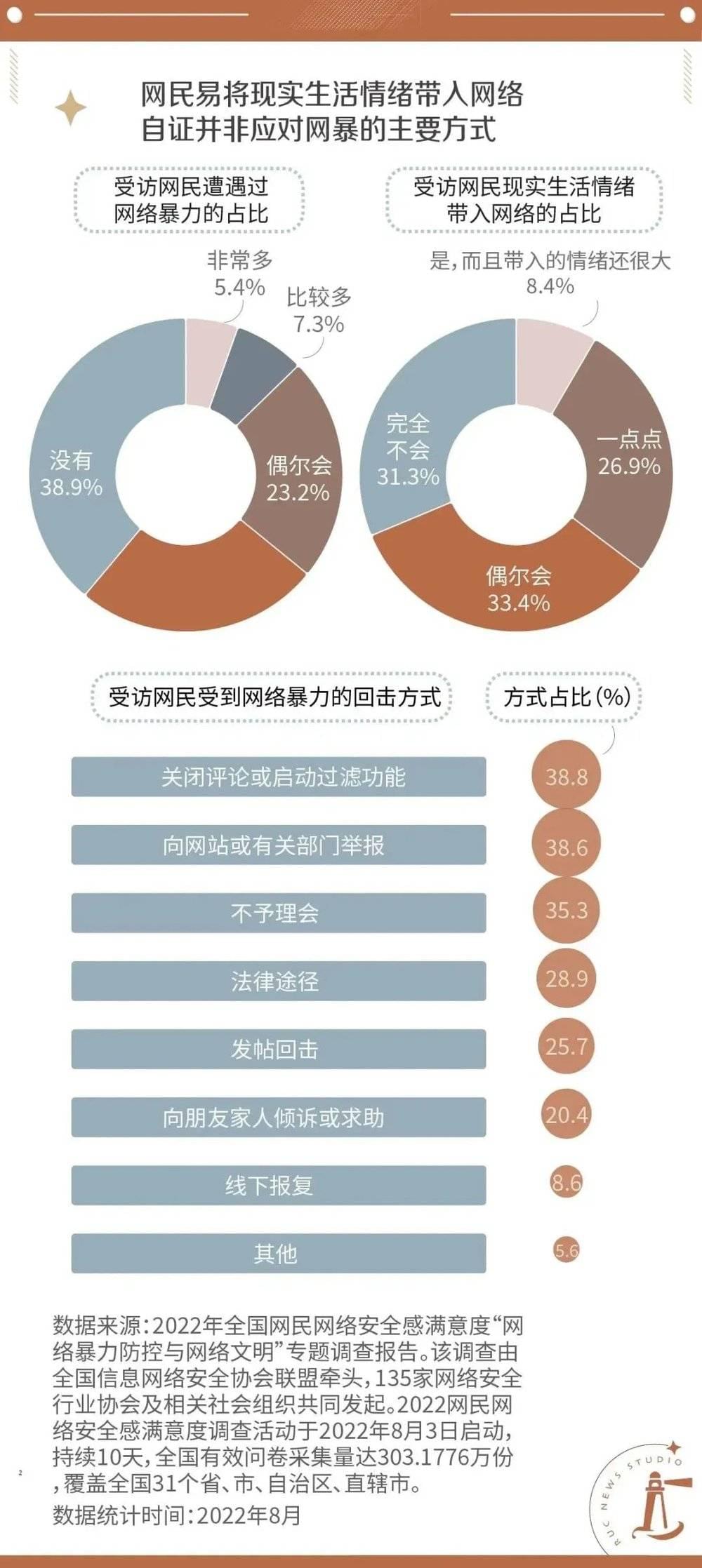

2022年发布的《网络暴力防控与网络文明专题报告》(下称《报告》)显示,半数以上的网民会将现实情绪带入网络。在各项减少网络暴力的方法中,“及时沟通、求同存异”最少被选择,网民对于“明辨争理”的意愿较低。[3]研究者认为,道德审判和宣泄式的恶意攻击是网民参与网络暴力的主要动机。[4]

也就是说,比起“讲理”,施暴者更在意自己“情绪”的输出,且彼此沟通、增进了解的意愿较低。在此背景下,网暴受害者本人被汹涌的情绪包围,而其自证清白的证据却少有人关心,有时甚至招来更多质疑与追问。有学者用“逆火效应”一词生动地描绘了这一过程:当错误信息被更正后,如果更正的信息与人们原本的看法相悖,更正行为反而会加深人们对错误信息的信任。[5]

人们对自证的艰难并非毫无认知。《报告》显示,在应对网络暴力时,网民主要采用关闭评论或者不予理会的“回避式”应对策略,选择发帖回击、求助亲友、诉诸法律等“主动式”出击方式的网友不超过三成。在这样的情形下,受害者选择自证,借助自我发声来搏击谣言,呈现真相,这不失为一种维护自身权利的勇敢行为。只是,在诸多因素的影响下,自证难以成为网暴受害者的救赎。

艰难的自证,然后呢?

“一个健康的社会,是不能让被害者必须切开自己的肚子,才能证明自己只吃了一碗粉。”从事社交媒体研究的中国人民大学新闻学院讲师董晨宇这样说道。谁主张,谁举证——这一本该被奉行的法律观念在更多时候似乎被抛诸脑后,更为普遍的社会现实是,被造谣的受害者面对这些不实信息的困扰往往不得不进行自证。

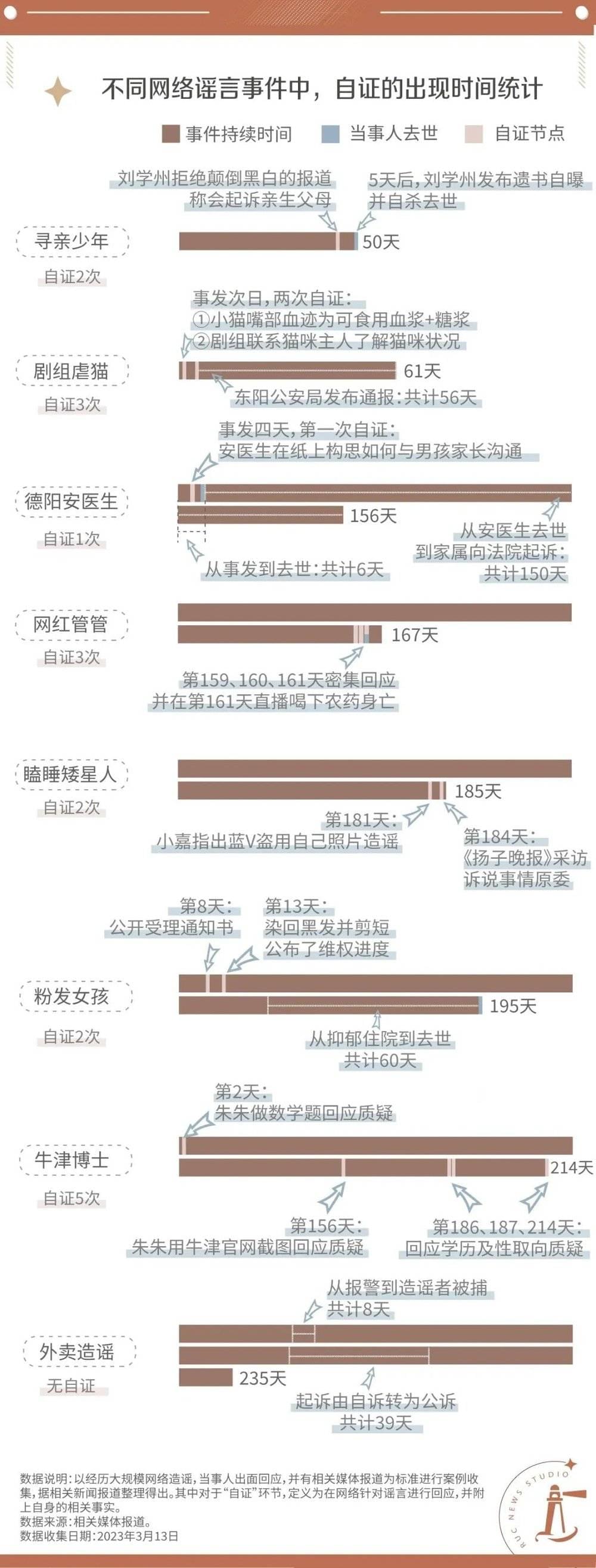

董晨宇强调,当下进行互联网自证,难度主要体现在两个方面:一是面对无数想象的受众,受害者需要澄清的指责并非是单一的。回顾部分网暴、造谣事件的时间线,多数受害人都针对不同的虚假信息与尖锐质疑,进行了超过一次的自证。如牛津女博士生朱朱在两百余天的时间内,被依次指控“数学不行”“学历造假”“装姬”,面对这些虚假事实和攻击,她进行了总计五次的自证。

二是在自证的内容方面,受害者可以进行事实的自证,却无法进行价值观的自证。面对施暴者的质疑和攻击,郑灵华理性而冷静地针对“老伴儿”“卖英语课”等虚假信息进行了澄清;而面对“好女孩不染发”的道德指控,她很难像进行事实自证那样,做出同样强有力的反击。“她可以证明我不是夜场工作的,但她很难说明,染粉头发是对的。”

2022年7月25日,自证维权中的郑灵华染回了黑发,即便如此,施暴者的舆论攻击并未就此罢休。从“陪酒女”的讽刺到是否能“为人师表”的质疑,从“炒作”的攻击到“玻璃心”的嘲讽,这场疯狂的网络暴力从郑灵华的生前持续到死后,无止无休。

回溯谣言的产生和网络暴力的扩散过程,“复杂的人和信息没有那么好的传播效果”,许多网络谣言中事实会被扭曲得更夸张异常,矛盾会被杜撰得更加极端尖锐,人物会被塑造得更加负面消极,这也就更能激发、煽动网民相应的道德情绪[6]。

于是,染了粉发的郑灵华成为“夜店舞女”;寻亲少年刘学州“不懂感恩”;才华横溢的牛津博士生朱朱被指控为“学媛”。在此过程中,施暴者已经实现了自我的道德满足——“通过少数人的造谣和多数人的网络暴力来自证自己是有道德的”。

因此,施暴者并不在意后续的走向,受害者付诸巨大心力和勇气进行的自证往往收效甚微。郑灵华事件的热度变化也显示,她的自证并没有收获很好的传播效果。她一次次“请直接与我对话”的要求,大多只得到施暴者的恶语相向:“滚远点,看不懂我说的啥去找个能看懂的。”而在她因患抑郁症离世后,批判和反思的声浪才逐步掀起。

“郑灵华事件让我们特别难过的一点,并不仅仅是她因为网暴而自杀,她其实是遭受网暴的人里特别冷静,和愿意用法律武器保护自己的人,但是她依然逃不过悲剧的结局。”董晨宇说。

自证“无用”,其他路呢?

受害者无法进行价值观自证,关于事实的自证又往往陷入“自说自话”的尴尬场面中。于是,一部分受害者继而诉诸法律,寻求公权力来证明清白、维护自身权益。

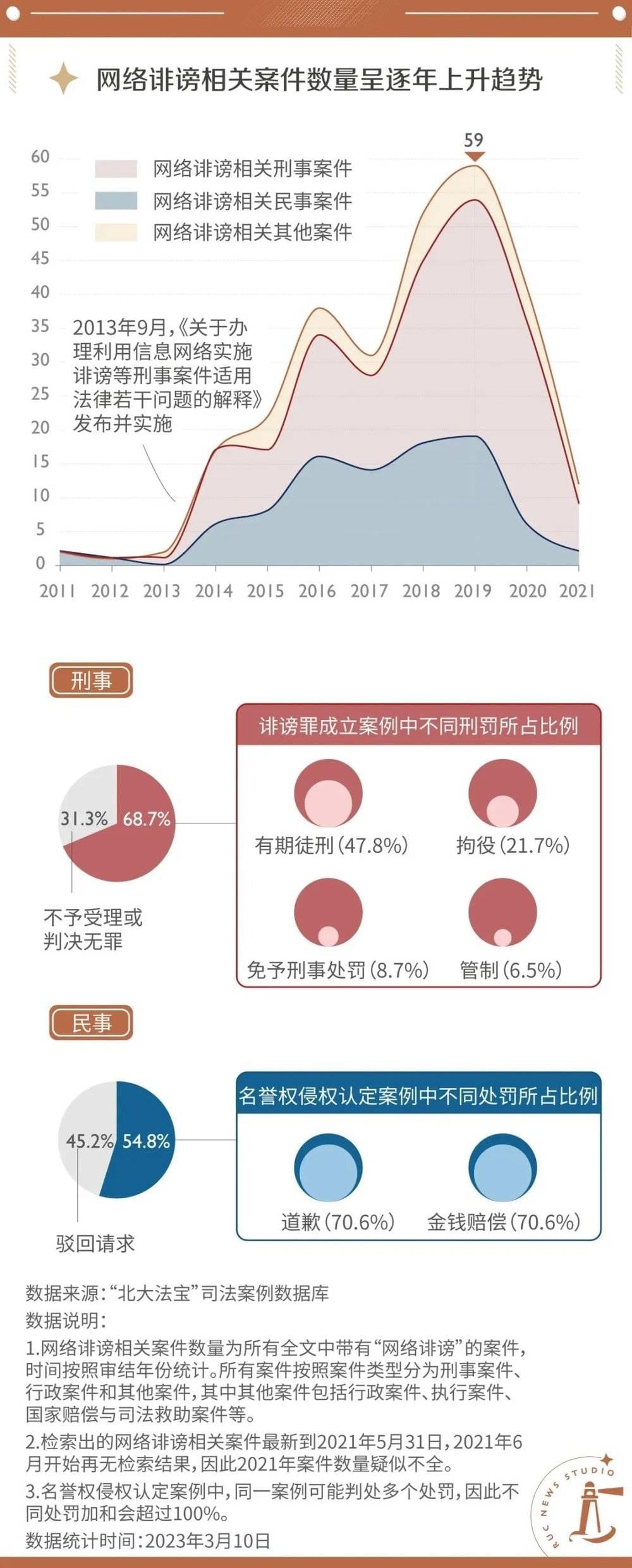

近年来,网暴治理的相关法律不断完善。2013年,《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)发布并实施,网络诽谤纳入刑事犯罪的标准被明确。其中规定,同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的,应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”之“捏造事实诽谤他人”。据“北大法宝”司法案例数据库所显示,此后,网络诽谤相关案件数量逐渐上升,并在2020年达到了59件的最高纪录。

不过,多数网暴事件并不符合《解释》中刑事犯罪的标准,这部分网暴受害者也可选择民事诉讼来维护自身权益。但相比于相关刑事案件,民事案件中的诉讼成功率更低。在相关的刑事案件中,约有三分之一的终审结果为不予受理或判决被告无罪,而驳回请求在民事案件终审结果中的占比达到了45.2%。民事案件的较低诉讼成功率,反映出网暴受害者维权之路的艰难。

然而,当网暴者决定诉诸法律之时,他们所面临的不仅仅是胜诉的困难,还有在漫漫维权长路上的时间成本与一次次收集网暴证据带来的心理压力。维权是一件长期的、反复的工作,散落在一件件琐事上:取证与固定证据、要求平台删除与屏蔽相关言论、获取侵权者的真实信息、向法院起诉。

受害者将花费大量时间与金钱向法院、公证处申请取证或固定证据。这个途径分为诉讼保全、公证保全与自行保全。诉讼保全即向人民法院申请固定、保全网络上的侵权证据。公证保全,即由公证机关根据当事人的申请作出的证据保全,公证机关对网络上的相关信息逐一打印并将取得证据的过程予以详细记录,形成一份客观完整的公证书,并对每件侵权行为和事实的证据保全将收取500至1000元不等。

此外,要求平台删除或屏蔽侵权言论、获取侵权者的真实信息都需要与平台沟通与申请,当平台拒绝请求时,还需出具律师函或将平台一同告上法庭。

对受害者来说,每次收集证据,不单单是大量时间的投入,还是一次次噩梦的重历。“对于侵权和网络暴力带来的负面攻击性评论,第一次被网友同学朋友告知的时候不得不看一遍,搜集证据的时候又不得不看一遍,做公证的时候必须把每条言论都一一看一遍,律师处做笔录再次一一看一遍……”郑灵华生前,曾在小红书上诉说自己收集证据时的煎熬。

自证,常陷入无法证明价值观对错的诡辩之中,而依托法律的维权之路,也困难重重。自证路上,每一次收集证据都是对“地狱般经历”的回顾,造成身与心的双重煎熬。然而,“自证无用”,不必剖腹证粉,是否意味着无需任何的发声?

苏珊·S·兰瑟认为女性的个体声音的表达,将逐渐汇聚形成集体型叙述,并在过程中被群体赋予叙事权威。这种叙事权威通过多方位的、交互赋权的叙述,将某个获得群体明显授权的个人的声音在文本中以文字的形式固定下来。[7]

推及社交媒体,行动的主体并不局限于女性。对自身境遇的发声,会为具有相似经历的人提供一种情感支持。取快递被造谣出轨的吴女士在接受新京报采访时提到,起诉维权后,许多人在她的社交媒体后台倾诉了相似的经历。“她们遭遇了类似的事情,想要维权,但不知道该怎么做,我都在慢慢回复。”吴女士发现,这些人实际上需要的是一个倾诉的渠道,来熬过这段被恶语环绕的时间。“我是经历过这些的,所有的感受我最能切身体会。”[8]

在这样的相互支撑中,个体的叙述得以被汇集成声浪。或许这股浪潮不足以涤清所有污秽,但至少能让更多人意识到它的存在,并对网络暴力投以更多的关注和警醒。今年两会上 ,多名代表、委员就整治网络暴力提出建议,呼吁尽快出台反网络暴力法。2023年3月16日,国家互联网信息办公室网络法治局局长李长喜在国新办新闻发布会上回应称,网信办将积极会同有关部门开展研究,推动制定更加完善的法律制度。

“必须要强调的是,我们不能过多要求受害者的自救,而是应该更多地期待有谁能够帮他一把。”董晨宇这样说。

参考文献

[1] 王建芳.无罪推定与诉诸无知论证比较研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2006(04):36-38+43.

[2] 国家法律法规数据库《中华人民共和国民事诉讼法》[EB/OL](2021-12-14)[2023-03-19]https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgxODE3ZWQ3NjZlYTAxN2VlNmFiOTlhZDFjYmM

[3] 网民网络安全满意度调查活动组委会、企鹅有调、守护者计划《网络暴力防控与网络文明专题报告》[EB/OL](2022-12-21)[2023-03-19].

https://mp.weixin.qq.com/s/wEwFSpjrhoidmCEK-YwciA

[4] 侯玉波,李昕琳.中国网民网络暴力的动机与影响因素分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017,54(01):101-107.

[5] Nyhan B, Reifler J. When corrections fail: The persistence of political misperceptions[J]. Political Behavior, 2010, 32(2): 303-330.

[6] 刘绩宏,柯惠新.道德心理的舆论张力:网络谣言向网络暴力的演化模式及其影响因素研究[J].国际新闻界,2018,40(07):37-61.DOI:10.13495/j.cnki.cjjc.2018.07.003.

[7] 谭菲.性别化的叙述声音——苏珊·S·兰瑟女性主义叙事学理论[J].海南大学学报(人文社会科学版),2018,36(03):102-107.DOI:10.15886/j.cnki.hnus.2018.03.015.

[8]肖薇薇.“取快递被造谣出轨案”当事人:不后悔摘口罩维权.新京报.[OL].https://mp.weixin.qq.com/s/I2557nF0DUgGzW4bzFmQVg.

本文来自微信公众号:RUC新闻坊 (ID:rendaxinwenxi),数据:林珂莹、吴洁、周泓杰、杜天舒、杨语之、苗睿、杨楚楚,可视化:林珂莹、周泓杰、杨语之、杨楚楚、吴洁,文案:童祎航、杜天舒、苗睿,采访:童祎航,美编:林珂莹