本文来自微信公众号:环行星球 (ID:huanxingxingqiu),作者:LaLa,图文:审稿-蟹黄捞饭、制作-木木,题图来自:视觉中国

瑞士,除了养老和卖表,还非常擅长“苟”,他们保命的智慧冠绝全欧,其方式一是绝不站队,二是狠挖地堡。

你能想象瑞士人究竟有多爱挖地堡么?在它那四季如画的阿尔卑斯山下,掩藏了37万个地堡,且很多都装备防御型武器。

据统计,瑞士是世界上人均地堡/防空洞最多的国家,也是掩体避难所覆盖率最高的国家。其境内的37万个地堡和5100个大型公共避难所,可容纳900万人同时生活2周,而瑞士的总人口只有869万,防空洞覆盖率高达114%。

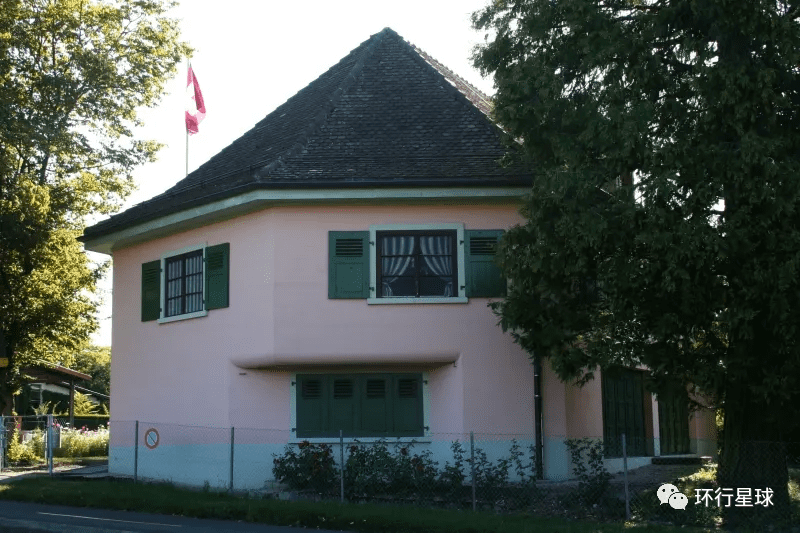

图:Villa Rose / FaceBook

除了主体暴露在外部的建筑结构外,更多的地堡被设计在了山体内部,毕竟瑞士不算大的国土面积里,阿尔卑斯山占了60%,这是瑞士的宝贵资源,也是一道天然屏障。

瑞士在山上挖洞的本领起源于1880年,发展于二战,在冷战时期达到顶峰。

外面世界在二战,瑞士偷偷挖地道

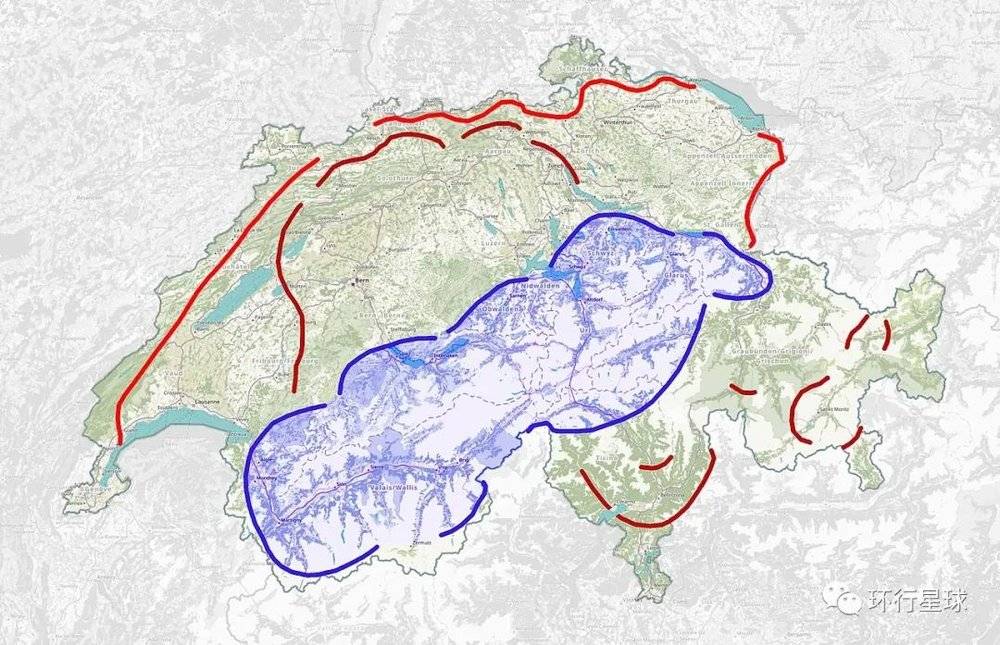

1940年7月,法国快速战败后,瑞士事实上被轴心国包围,强烈的危机感促使其制定以阿尔卑斯山为最终根据地的“国家堡垒计划”(Swiss National Redoubt),半年后,德国巴尔干战役的胜利,更加坚定了瑞士执行“堡垒计划”的决心,因为德军仅用23天就战胜了南斯拉夫和多山的希腊。

鲜红色线代表边防部队的位置,深红色线代表拖延战阵地,蓝色是瑞士“国家堡垒”的核心区域,也是瑞士可以撤退、隐藏的最终区域。

1990年前,“国家堡垒计划”的确切边界还属于瑞士的军事机密。不过公开后,也引发过一些争议,该计划被认为是瑞士向法西斯投降、不战而退的策略,代价是直接牺牲瑞士的城市基建和人口。

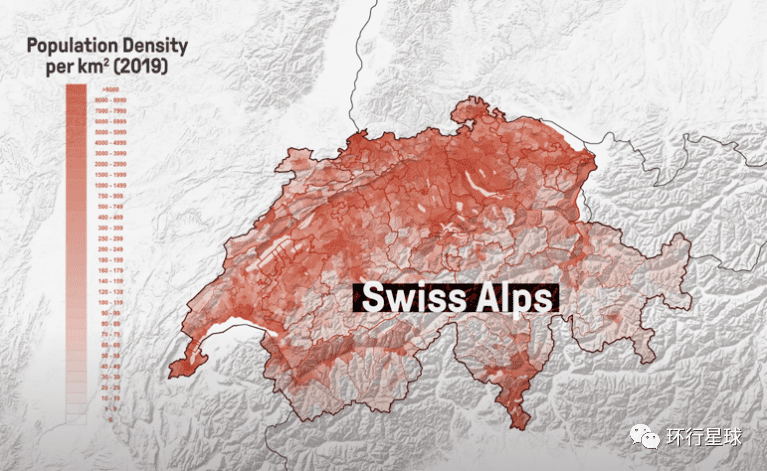

因为该计划的最终安全区域在人口最稀疏的阿尔卑斯山区,而大多数瑞士人都生活在北部平原,这意味着一旦执行就意味着大规模人口迁徙。

在这波建造地堡的风潮中,瑞士以三道防线为基准,建造了海量地堡,大部分都配有炮楼和防御武器,并且很好地掩藏在周围环境之中。

除了挖地堡,瑞士还建造了大量坦克隔离带,预防敌军的坦克入侵。这种隔离带在当时被称作“Toblerone”,也是后来瑞士著名三角巧克力“Toblerone”的原型。

位于圣哥达山口的魔鬼大桥(Devil's Bridge Gotthard Pass)是“国家堡垒”计划中的最后一道关卡,如果撤退到核心区域后想彻底断绝敌军进路,那就要炸掉这座桥,断掉外部进入核心圈的通道。

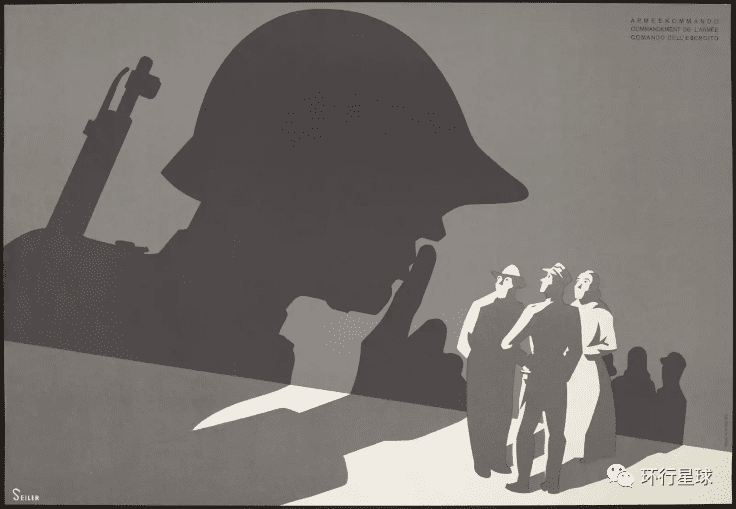

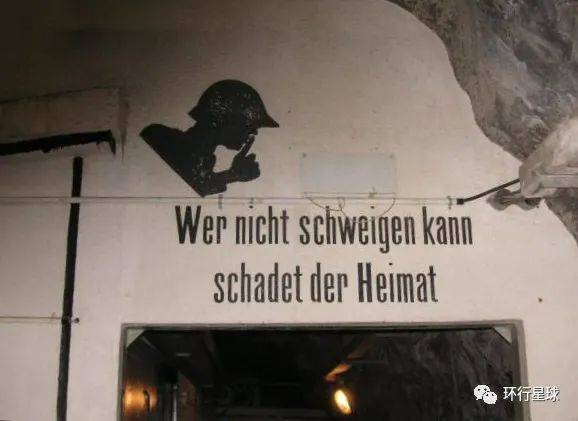

为保证这项军事行动的顺利进行,瑞士军方希望老百姓帮忙守住“挖地道”这个秘密,并展开了很多“保密教育”宣传。沉默,也是瑞士的重要防御手段。

图:www.chdata123.com

外面世界在冷战,瑞士还在偷偷挖地道

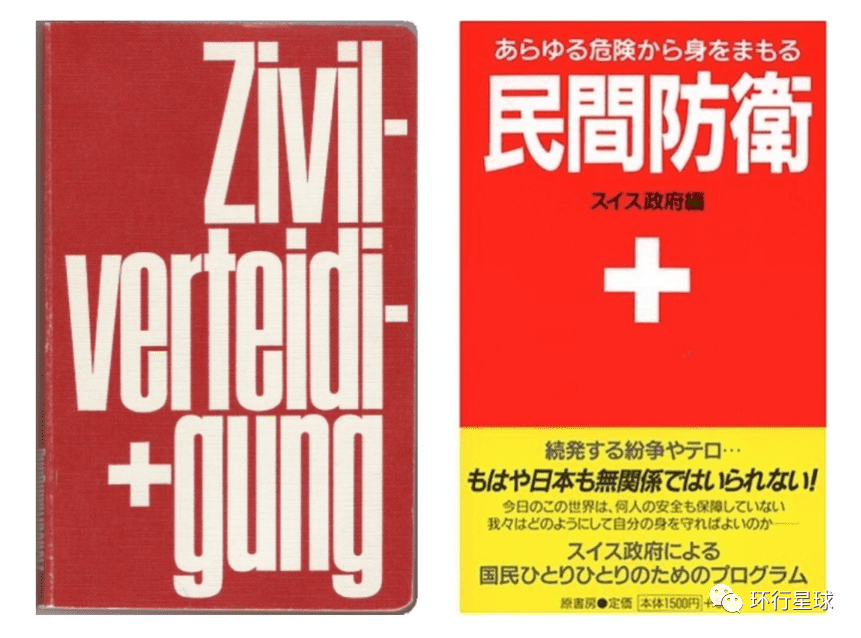

上世纪60年代,冷战形势严峻,核武器发展迅速,瑞士政府不得不再次把建防空洞这件事普及化,甚至将其列入《联邦民防法》,要求每家每户都要建造防空洞,每个公民至少有一平米的地下掩体面积,以在战时迅速进入防御状态,甚至抵御核武器。

除此之外,瑞士政府还为每家每户发防空洞建造说明书,指导大家如何建造防空洞,并为其报销建造费用的70%。

除了提出“一人一堡”的小目标外,瑞士政府对地堡质量的把控也是非常严格的,与防空洞建造相关的通风、水电等配套都有非常规范的标准。还有很多建材店专门卖防空洞设备,比如说:三防门、巨型扳手、储水设备、发电机、空气过滤装置等等。

在物资方面,政府把“囤货”这件事当做每位公民应该履行的义务,并在国内形成一种流行趋势。

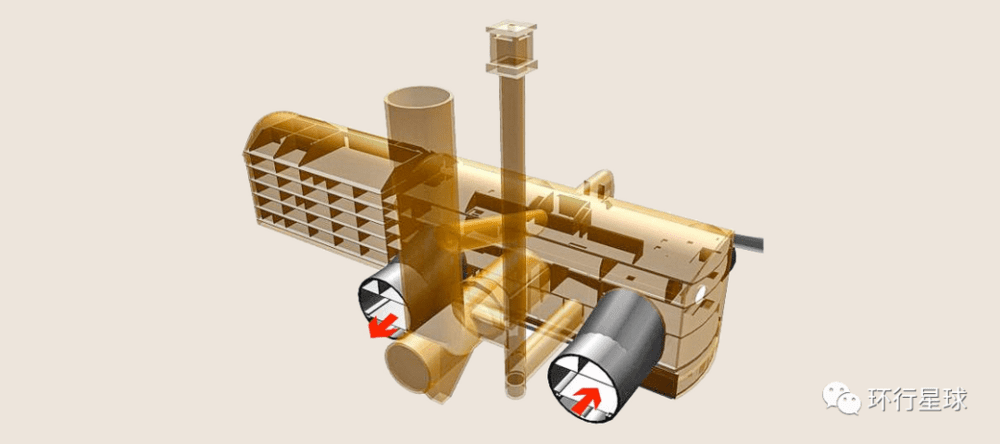

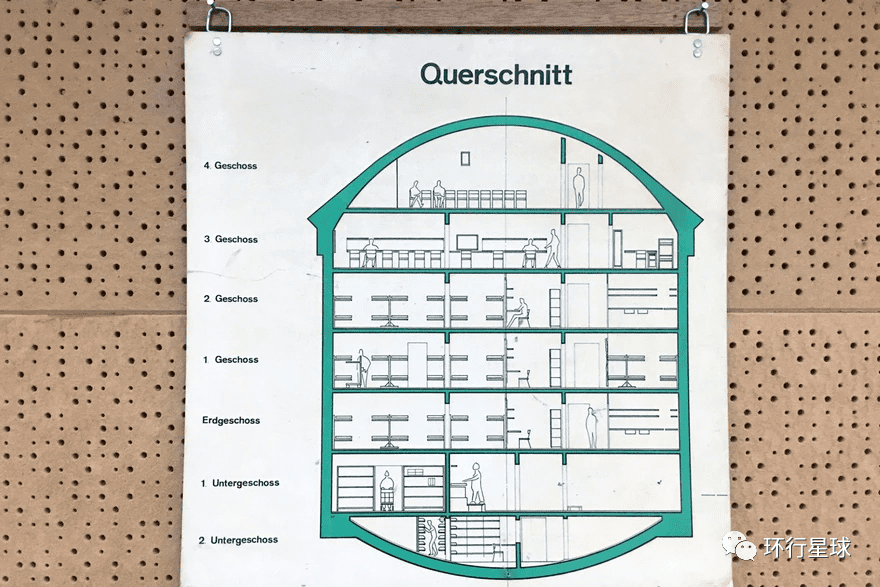

在瑞士中部的卢塞恩市,有一个7层楼的地下核避难所,大约于1976年间建成,耗资约4000万瑞士法郎。作为当时世界上最大的同类型建筑,可同时容纳2万人避难。

更为精妙的是,它被设计在了两条穿山公路之间,且入口就在地堡和隧道内部的交接处,可以使进入隧道的人消失得悄无声息。

在地堡的顶层,还专门设置通风和过滤装置以保证内部的空气安全。建筑的左半边有三台柴油发电机,右半边则被设计为活动场所,包括700名工作人员维持医院、警察局、监狱等的机构的运转。

物流中心储存了450吨平装双层床,以及移动厕所和其他用品。但是这些物料布置好至少需要2周时间,而在这个洲际导弹时代,预警时间远少于2周,所以2006年时,当地政府把容量进一步缩减,以缩短前期筹备时间。如今,这座地堡已经成为一座博物馆,可以由导游带领人们进入参观。

像Sonnenberg这种大型地堡,很多都配备自己的医院和手术室,启用后还会有专业的医生在里面工作。据统计,瑞士全境有大约500个地下医院,共计12万张床位,还有些地堡有自己专属的停尸房。

瑞士地堡,值得入么?

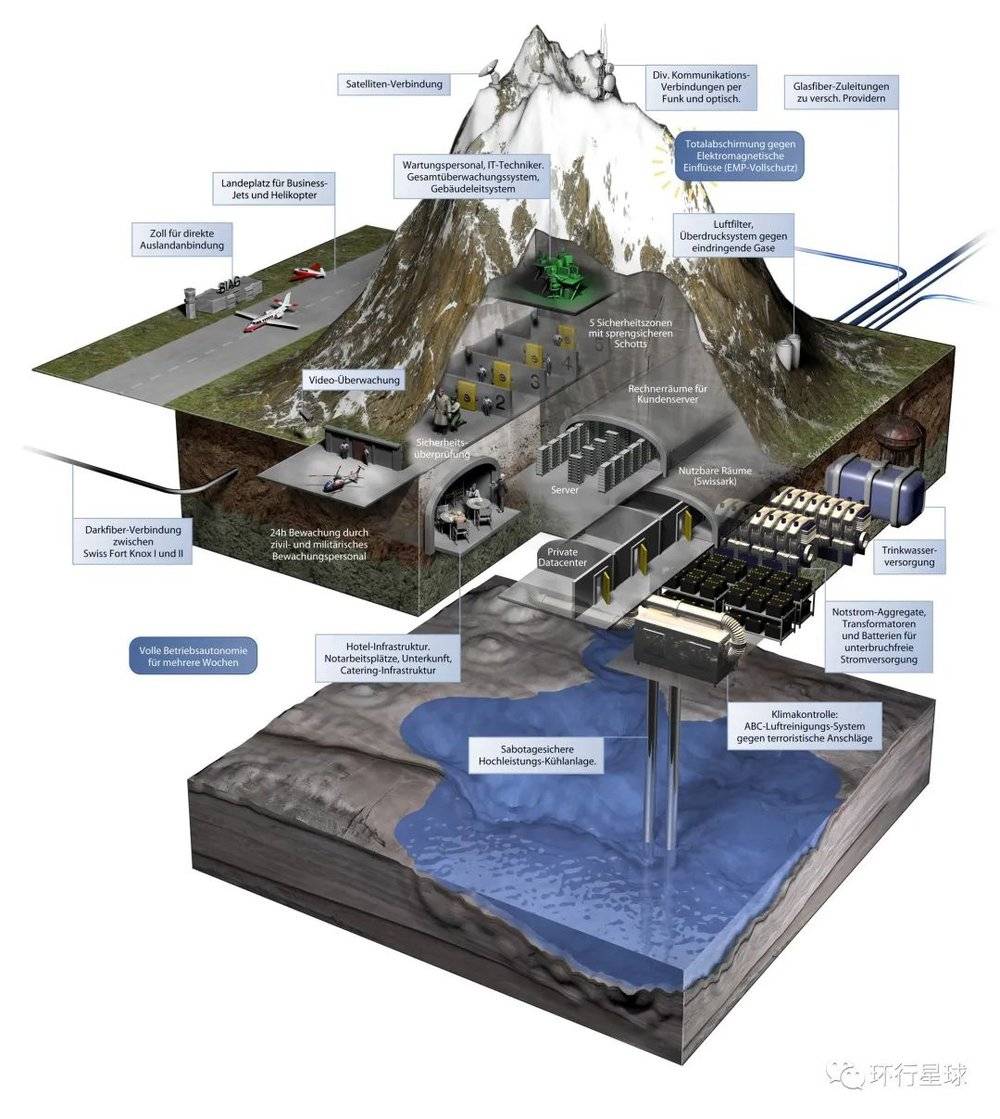

总价值高达120亿瑞士法郎的地堡们,在这个和平年代,成为了瑞士的一项资产,并产生了一定了经济效益。很多地堡被改成博物馆、酒窖、培育房、酒店、甚至是数据库。

还有些小型的地堡,成为了难民安置点,该地堡中大约住了70个人。

俄乌冲突爆发后,瑞士地堡再次被人重视起来,甚至还有部分德国人联系瑞士地堡持有者,希望能购买地堡,因为德国的地堡数量太少,真要打起来实在不够用。

不少富豪为了对付世界末日,早已经置办了“地堡”这项资产,并将其不断改装以保持舒适性。

相比于西方列强的“对外征服”,瑞士似乎更专注于“向内求索”,坚信“存在就是一切,一切为了存在”。在百年乱世中,保持中立状态以求自保,把苟住之道发挥到了极致。也许正是瑞士人骨子里的“苟住”基因,才促使该国养老体系发展得如此完善,并为我们留下“养老胜地”这一深刻印象。

本文来自微信公众号:环行星球 (ID:huanxingxingqiu),作者:LaLa,图文:审稿-蟹黄捞饭、制作-木木